亜鉛のはたらきと1日の適切な摂取量とは?亜鉛を多く含む食品も紹介

「亜鉛にはどんなはたらきがあるんだろう?」

「亜鉛は毎日ちゃんと摂った方が良いのかな……。」

亜鉛は大切な栄養だと知ってはいても、実際に体内でどのようなはたらきをするかまでは知らないという方も多いのではないでしょうか。

亜鉛は味覚や皮膚の健康に加え、子どもの成長や生殖、免疫などの機能にも関わる重要な栄養素です。

亜鉛が不足すると味覚障害や皮膚炎などを引き起こし、子どもの成長障害にもつながるため、日々しっかり摂取することが望ましいといえるでしょう。

この記事では亜鉛のはたらきや過不足による影響、毎日摂取すべき量を解説します。

加えて、亜鉛を多く含む食品や効率的に摂取するためのポイントもご紹介します。

毎日の食事でしっかり亜鉛を摂取できるよう、記事の内容を参考にしてみてくださいね。

1.亜鉛とは?

亜鉛は人体に欠かすことのできない「必須ミネラル」の一種です。

亜鉛は300種類以上の酵素に不可欠で、酵素の構造を安定させたり酵素の反応を活性化させたりするはたらきがあります[2]。

酵素は食べ物の消化や吸収、また栄養素をエネルギーや体に必要な物質に変える代謝など、体内で起こるほぼすべての化学反応に関与しています。

亜鉛を日々しっかり摂取することは、健康を維持するために重要だといえるでしょう。

また亜鉛はたんぱく質やDNAの合成にも作用しており、細胞の成長や分化において中心的な役割を担っています。

そのため、亜鉛は胎児や乳幼児の成長には特に欠かせない栄養素といえます。

他にも、亜鉛には免疫機能や生殖機能、皮膚や味覚を健康に保つはたらきがあります。

2.亜鉛の過不足による影響

健康に深く関わる亜鉛が足りなかった場合や過剰に摂り過ぎた場合、体にどんな影響があるか知っておきたいという方も多くいらっしゃるでしょう。

この章では亜鉛が不足した場合、過剰摂取してしまった場合の影響を詳しく説明します。

2-1.亜鉛が不足した場合の影響

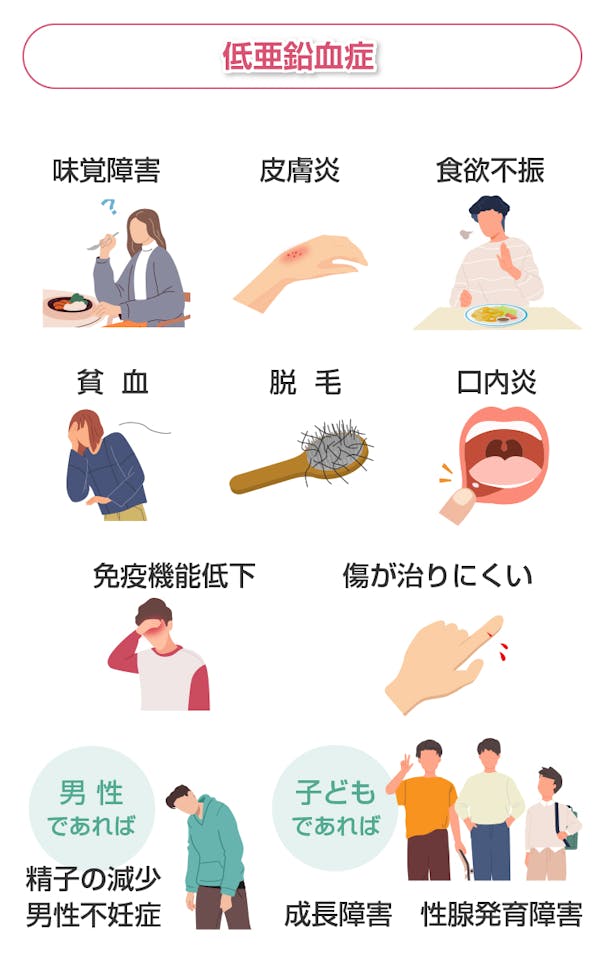

亜鉛が不足した状態のことを「低亜鉛血症」と呼びます。

低亜鉛血症になると、味覚障害や皮膚炎、食欲不振、貧血、脱毛、口内炎などの症状が現れます。

男性が低亜鉛血症になると、精子の減少や性欲の減退などの生殖機能障害が起こることもあります。

また子どもが低亜鉛血症になった場合は、成長障害や性腺発育障害に陥る可能性があります。

これ以外にも、免疫機能が低下したり、傷が治りにくくなったりといった影響が出ます。

亜鉛不足は、亜鉛の摂取量が不足した場合に加え、食事のバランスや病気などが原因で亜鉛が体内にしっかり吸収されない場合に起こります。

他にも、激しいスポーツや飲酒によって汗や尿からの排せつが多い場合、妊娠や授乳により亜鉛の必要量が増大した場合などにも生じる可能性があるので要注意です。

2-2.亜鉛を過剰摂取した場合の影響

通常の食生活をしている限り、亜鉛の過剰症が問題となることはあまりありません。

しかし、長期間亜鉛のサプリメントを摂取し続けることで銅や鉄の吸収が阻害され、貧血や免疫障害、下痢、神経系の異常や善玉コレステロールの減少などが起こる場合があります。

また一度に大量の亜鉛を摂取した場合、急性亜鉛中毒で胃の痛みや、目まい、吐き気などが生じることがあります。

3.亜鉛の食事摂取基準と平均摂取量

「亜鉛は1日にどれくらい摂取したら良いのかな?」

毎日の生活で、過不足なく亜鉛を摂取するための目安がどれくらいか気になりますよね。

ここでは1日当たりどれくらい亜鉛を摂れば良いのか、また現代日本人は実際にどれくらい亜鉛を摂取できているかを説明します。

3-1.1日当たりの食事摂取基準

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、亜鉛の食事摂取基準を以下のように定めています。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

| 1〜2歳 | ||||||

| 3〜5歳 | ||||||

| 6〜7歳 | ||||||

| 8〜9歳 | ||||||

| 10〜11歳 | ||||||

| 12〜14歳 | ||||||

| 15〜17歳 | ||||||

| 18~29歳 | ||||||

| 30~64歳 | ||||||

| 65~74歳 | ||||||

| 75歳以上 | ||||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

なお、1歳未満の乳児に対しては目安量が設定されています。

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 月齢 | 目安量 | 目安量 |

| 0~5カ月 | ||

| 6〜11カ月 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦・授乳婦は亜鉛の必要量が増加するため、付加量が設定されています。

| 推定平均必要量 | 推奨量 | |

|---|---|---|

| 妊婦(中期・後期) | ||

| 授乳婦 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

年代別の摂取基準にこれらの付加量を加えた量を摂取しましょう。

3-2.1日当たりの平均摂取量

厚生労働省が行った「令和元年国民健康・栄養調査」によると、日本人の平均的な亜鉛摂取量は以下のとおりです。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1~6歳 | ||

| 7~14歳 | ||

| 15~19歳 | ||

| 20歳~29歳 | ||

| 30歳~39歳 | ||

| 40歳~49歳 | ||

| 50歳~59歳 | ||

| 60歳~69歳 | ||

| 70歳~79歳 | ||

| 80歳以上 |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

男性ではすべての年代で、女性でも多くの年代で食事摂取基準の推奨量を下回っています。

日々の生活のなかで、意識的に亜鉛を摂取するよう心掛ける必要があるといえるでしょう。

日本人は高齢者を中心に亜鉛不足の状態にあるとされています。

実際に複数の疫学調査の論文において、日本人の 20-30%が亜鉛欠乏の状況にあると報告されています[3]。

亜鉛が含まれる食品を、意識して食事に取り入れることで、亜鉛不足にならないようにしましょう。

次の章では、どんな食品に亜鉛が多く含まれているかをご紹介します。

[3]神戸 大朋「亜鉛トランスポーターの解析から亜鉛の生理機能を探る」(日本栄養・食糧学会誌 第 76 巻 第 4 号 207‒216(2023))

4.亜鉛を多く含む食品

「亜鉛はどんな食品に豊富に含まれているのかな?」

亜鉛を摂取するために何を食べれば良いのか、一番気になるところではないでしょうか。

亜鉛は魚介類や肉類をはじめ、乳製品や野菜、海藻、穀物、豆、ナッツなどから幅広く摂取できます。

ここでは、毎日の食事に取り入れやすいものを中心に、亜鉛を多く含む食品をご紹介していきます。

4-1.魚介類

亜鉛は海のミルクとも呼ばれるかきを筆頭に、以下のような魚介類に多く含まれています。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| かき(養殖) | ||

| するめ | ||

| たらばがに | ||

| たらこ | ||

| しらす干し | ||

| ほたて | ||

| うなぎ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

たらこやしらす干しなど、毎日の食卓に少しずつ取り入れていくと良さそうですね。

4-2.肉類

亜鉛は牛肉やラム肉、レバーをはじめ、以下のような肉類に多く含まれています。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 豚レバー | ||

| 牛肩ロース(赤肉) | ||

| 牛リブロース(赤肉) | ||

| 牛ひき肉 | ||

| ラム肩肉(脂身付き) | ||

| 牛サーロイン(赤肉) | ||

| 牛もも肉(脂身付き) | ||

| 鶏レバー |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

メインディッシュを考える際に、肩肉やレバーを意識的に選んでみても良いかもしれませんね。

4-3.乳製品

亜鉛はチーズなどの乳製品にも多く含まれています。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| パルメザンチーズ | ||

| チェダーチーズ | ||

| ゴーダチーズ | ||

| プロセスチーズ | ||

| モッツァレラチーズ | ||

| カマンベールチーズ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

食事のトッピングにチーズを用いるようにしても良さそうです。

4-4.野菜類

亜鉛は以下のような野菜やきのこに多く含まれています。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| えだまめ | ||

| たけのこ | ||

| グリンピース | ||

| とうもろこし(スイートコーン) | ||

| ごぼう | ||

| ブロッコリー | ||

| ほうれん草 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

野菜類の亜鉛含有量は肉や魚よりは少なめですが、利用しやすい食品も多いため、毎日の食卓に意識して取り入れてみましょう。

4-5.海藻類

海藻類からも亜鉛を摂取できます。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 焼きのり | ||

| カットわかめ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ただしこれらは乾物のため、海藻だけから亜鉛を十分に摂取するのは容易ではありません。

他の亜鉛を含む食品と組み合わせて摂取量をアップさせましょう。

4-6.豆類

亜鉛は豆類からも摂取することができます。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| レンズ豆 | ||

| きな粉(黄大豆) | ||

| ひよこ豆 | ||

| 油揚げ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

軽食やおつまみなどに豆類を取り入れてみても良さそうです。

4-7.穀類

穀類では全粒粉を選ぶことで亜鉛を効率的に摂取できます。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| ライ麦(全粒粉) | ||

| 強力粉(全粒粉) | ||

| キヌア |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

亜鉛を摂取したい場合は、全粒粉で作られたパンなどを選んでみると良いでしょう。

4-8.ナッツ類

亜鉛を多く含んでいるナッツ類は以下のとおりです。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| カシューナッツ | ||

| アーモンド | ||

| らっかせい | ||

| くるみ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

大量に食べるのは難しくても、軽食や間食をナッツ類に変えるなどしてみても良さそうですね。

5.亜鉛を摂取する際のポイント

亜鉛を摂取する際に亜鉛を多く含む食品を選ぶことは重要ですが、それ以外にも気を付けるべきポイントがあります。

食品のなかには亜鉛の吸収を促進するものや、阻害するものがあります。

亜鉛を多く含む食品と一緒に食べると良い食品や、避けた方が良い食品を知って、より効率的に亜鉛を摂取するための参考にしてみてくださいね。

ポイント1 亜鉛の吸収を促進する食品とともに摂る

動物性たんぱく質やビタミンC、クエン酸などは亜鉛の吸収を促進させます。

亜鉛を多く含む魚介類や肉類などの動物性たんぱく質は、亜鉛の吸収という観点からも非常に効率的だといえるでしょう。

ビタミンCはキウイフルーツやレモンなどの果物や、ブロッコリー、ピーマンなどの野菜に豊富に含まれています。

ビタミンCを含む食品については、以下の記事で詳しく解説しています。

ビタミンCはどんな食べ物に含まれるの?健康維持に必要な摂取量を解説

またクエン酸はレモン果汁や梅干し、カシス、パッションフルーツなどに豊富に含まれています。

亜鉛を摂取する際は、かきにレモンを搾るなど、これらの成分を含む食品と一緒に食べることを意識してみてくださいね。

ポイント2 亜鉛の吸収を阻害する食品を避ける

一方で、亜鉛の吸収を阻害する成分を含む食品もあります。

穀類や豆類、ナッツなどの植物由来の食品に多く含まれる「フィチン酸」は、亜鉛の吸収を阻害することが知られています。

また、加工食品に多く含まれる「ポリリン酸」や「リン酸塩」、食物繊維、カルシウム、乳製品(カルシウムを含むため)、コーヒー、オレンジジュースなども亜鉛の吸収を阻害します。

そのため、亜鉛をしっかり摂取したい場合は、こうした成分を含む食品と一緒に食べるのは控えた方が良いといえるでしょう。

しかし、これらの食品のなかにも亜鉛を多く含むものがあり、亜鉛以外の重要な栄養素を含んでいるものもあります。

亜鉛を摂取するために極端な偏食にならないよう、バランスの良い食事を心掛けることが重要です。

ポイント3 サプリメントを活用する

多忙などで日々バランスの良い食事を摂るのが難しい方、病気などの影響で亜鉛不足に陥りがちな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした場合は食品に加え、サプリメントでの亜鉛の摂取も考えてみても良いでしょう。

ただし、サプリメントは使い過ぎることで、亜鉛の過剰摂取につながる恐れがあります。

亜鉛を過剰に摂取すると、必須ミネラルである銅や鉄の吸収が阻害され、貧血や下痢、免疫障害や神経障害などを引き起こす危険があります。

サプリメントで亜鉛を摂取する場合は用法用量を守り、適切に利用することが重要です。

6.亜鉛について まとめ

亜鉛は健康を維持するために欠かすことのできない栄養素で、胎児や乳幼児の成長にも深く関わっています。

亜鉛不足は味覚障害や皮膚炎、脱毛や貧血、免疫機能の低下といった体調不良の原因となり、子どもの場合は成長障害や性腺発育障害が起こる危険もあります。

一方で、亜鉛の過剰摂取は貧血や下痢、免疫障害や神経障害を引き起こす可能性がありますが、通常の食生活をしていればあまり心配はありません。

多くの現代日本人の亜鉛摂取量は推奨量を下回っているため、日々の食事で意識的に亜鉛を摂取することが必要です。

かきやレバー、赤身の肉といった亜鉛を多く含む食品を食べることに加え、亜鉛の吸収を促進する食品や阻害する食品にも気を付けながら、バランスの良い食事を摂るようにしましょう。

この記事の内容を参考に、亜鉛をしっかり摂取できるよう日々の食事を工夫してみてくださいね。