「最近腰が痛くてつらい……」

「腰痛を解消する方法ってどんなものがあるんだろう?」

腰痛は多くの方が経験することのある症状で、厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査」の訴えの多い症状別の統計では男性で1位、女性では2位となっています[1]。

実際に腰痛を抱えているという方のなかには、痛みや辛さから生活に支障が出ている方もいらっしゃるかもしれませんね。

腰痛はさまざまな病気のほか姿勢やストレスが原因で生じることもあり、悪化する前に原因を取り除くことが重要です。

そこでこの記事では、腰痛の原因や予防法、腰痛があるときの対処法について詳しく解説します。

痛みを予防して快適な生活を目指したいという方はぜひ参考にしてくださいね。

[1] 厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概要」

1.腰痛とは?腰痛の定義や分類など

「どのあたりの痛みを腰痛っていうんだろう?」

このように疑問を感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

腰痛はあくまで腰が痛いという症状を表すものであるため、原因にはさまざまなものが考えられます。

日本整形外科学会および日本腰痛学会の監修する『腰痛診療ガイドライン2019』は、腰痛を部位、有症期間(症状のある期間)、原因の3つの観点から定義・分類しています。

ここでは腰痛の定義や分類について解説しましょう。

1-1.腰痛の定義

腰痛とは体の後ろ側の、一番下の肋骨とお尻の割れ目の下の端までの間に痛みが現れ、1日以上継続する状態のことを指します[2]。

片側だけに現れる場合や、両脚に広がった痛みを伴う場合もあります。

また発症からの期間によって、4週間未満のものは急性腰痛、3カ月以上のものは慢性腰痛、4週間以上3カ月未満のものは亜急性腰痛と定義されています[2]。

慢性的な腰痛に苦しめられている、という方も多くいらっしゃるかもしれませんね。

[2] 日本整形外科学会 日本腰痛学会「腰痛診療ガイドライン2019 改訂第2版」

1-2.腰痛の分類

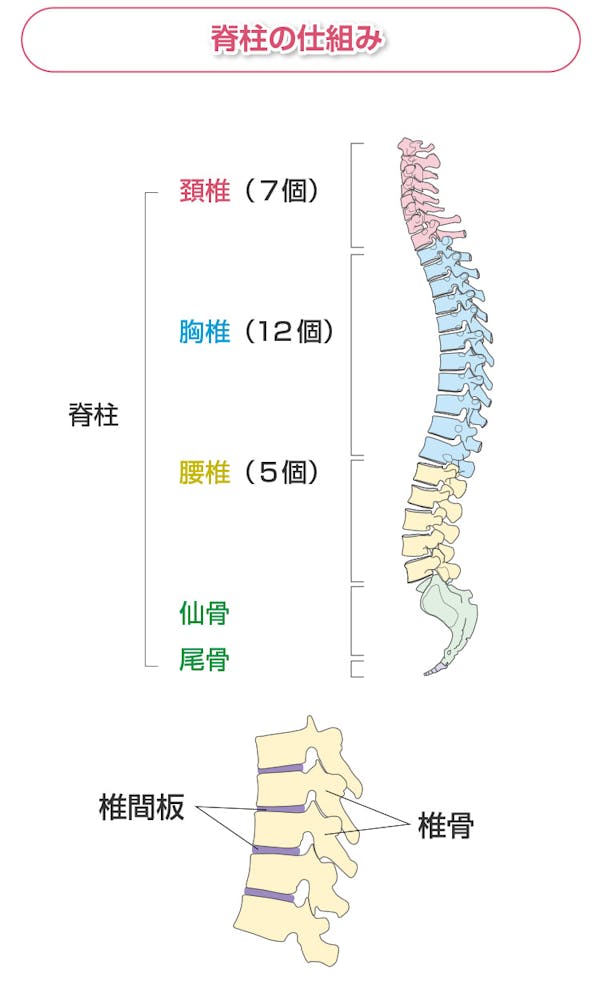

腰痛は「脊柱」を構成するさまざまな組織が、けがや病気によって傷害されることや圧迫されることで引き起こされます。

脊柱には、椎骨や椎骨が連なってできた脊柱管のほか、椎骨の間にあるクッションの役割を果たす組織「椎間板」や脊椎の後ろ側の左右にある関節「椎間関節」、筋肉や筋肉を包む「筋膜」、骨と骨を結合する「靭帯」、血管などが関わっています。

腰痛はこれらの組織を傷害する要因によって、脊椎由来、神経由来、内臓由来、血管由来、心因性、その他に分類されます。

【腰痛の原因別分類】

| 脊椎とその周辺の運動器 | ・脊椎腫瘍(原発性・転移性腫瘍など) ・脊椎感染症(化膿性椎間板炎・脊椎炎、脊椎カリエスなど) ・脊椎外傷(椎体骨折など) ・腰椎椎間板ヘルニア ・代謝性疾患(骨粗しょう症、骨軟化症など) ・筋・筋膜性 ・仙腸関節性 ・股関節性 など |

| 神経由来 | ・脊髄腫瘍 など |

| 内臓由来 | ・腎尿路系疾患(腎結石、尿路結石、腎盂腎炎など) 婦人科系疾患(子宮内膜症など) 妊娠 など |

| 血管由来 | 腹部大動脈瘤 乖離性大動脈瘤 など |

| 心因性 | うつ病 など |

| その他 | - |

日本整形外科学会・日本腰痛学会監修「腰痛診療ガイドライン2019 改訂第2版」をもとに執筆者作成

場合によってはがんや感染症、骨折によって腰痛が生じていたり、神経痛を伴うまひやしびれなどの神経症状を伴ったりする場合もあるため、整形外科においては原因の特定がまずは重要だと考えられています。

しかし病気の可能性を除外したとき、痛みが脊柱のいずれの組織から生じているのか特定するのは困難な場合もあります。

脊柱は多くの組織から成り立っているため、原因の特定が難しいのですね。

医師の診断や画像検査(X線検査、MRIなど)で原因が特定でき、診断法・治療法が確立されている腰痛は「特異的腰痛」、原因が特定できず、診断法や治療法が確立されていない腰痛は「非特異的腰痛」と呼ばれています。

特異的腰痛には「脊椎腫瘍」や「椎間板ヘルニア」、「尿路結石」などの疾患に由来するものがあります。

非特異的腰痛には筋・筋膜性の腰痛や椎間板性の腰痛、椎間関節性の腰痛、心理性の腰痛などが挙げられます。

非特異的腰痛は検査をしても異常が見つからなかったり、異常が見つかった場合にも年齢相応の変化であったりすることが多いとされています。

また腰に負担の掛かる生活習慣や姿勢などの影響によるものもよくあるといわれています。

はっきりした原因の分からない腰痛も少なくないのですね。

2.腰痛の原因とは?

病気が原因の特異的腰痛以外の非特異的腰痛では、姿勢のほかさまざまなことが原因となります。

ここでは非特異的腰痛の原因について詳しく解説します。

原因1 姿勢

腰痛の原因の一つに姿勢が挙げられます。

これには背骨にかかる重力の影響が関係しています。

背骨は体に掛かる重力を分散するために緩やかなカーブ状となっていますが、このカーブに反して猫背や反り腰の姿勢をとることで重力の影響を強く受け、腰に大きな負担が掛かってしまうのです。

また猫背や反り腰だけでなく、長時間同じ姿勢でいることも腰の筋肉の緊張状態が続いて筋肉の疲労を伴うことから腰痛の原因になることがあります。

ほかにも座っているときに脚を組んだり、立つときに体の片側に重心を掛けたりすることも痛みの原因になります。

姿勢は腰痛に大きく影響するのですね。

原因2 筋力の低下

筋力の低下も腰痛を引き起こす原因の一つといわれています。

筋力が低下すると背骨の腰の部分に当たる腰椎に負担が掛かります。

背骨は腹筋や背筋などの筋肉によって支えられているため、筋力が低下することで腰椎を支える力も低下してしまうのです。

年齢を重ねると筋肉の老化が始まり、運動不足が加わることで筋力が衰えていきます。

腰痛があると運動をしなくなり、さらに筋力が低下するという悪循環に陥ってしまうこともあります。

筋力を維持するだけでなく腰痛予防のためにも運動は大切なのですね。

原因3 精神的ストレス

「ストレスが腰痛の原因になるの?」

と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

精神的ストレスは身体反応として睡眠障害や頭痛、動悸(どうき)などを引き起こすことがあります。

またその身体反応の一つとして腰痛を生じることもあるのです。

精神的ストレスが腰痛を引き起こす原因ははっきりとは分かっていませんが、筋肉への血流量の低下などの可能性があるのではないかといわれています。

ほかにも精神的ストレスがあるとぎっくり腰を起こしやすいともいわれています。

精神的ストレスを抱えた状態で持ち上げ作業などを行うと、体のバランスに影響し椎間板への負担が大きくなるとされているのです。

精神面の状態は腰にも影響することがあるのですね。

原因4 女性のホルモンバランスの変化

女性の場合には妊娠や月経などの影響で腰痛を引き起こすこともあります。

月経時の腰痛には「プロスタグランジン」という物質の分泌量が多くなることが関係しています。

月経時には子宮を妊娠に適した環境にするためにホルモンバランスが変化し子宮の内膜が厚くなりますが、妊娠が成立しなかった場合には月経が起こり、不要になった子宮の内膜が血液とともに剥がれ落ちます。

このとき子宮を収縮させるためにプロスタグランジンが分泌されます。

プロスタグランジンは分泌量が多過ぎると下腹部痛を生じるほか血管が収縮して冷えや腰痛の原因になるのです。

また妊娠中にはおなかが大きくなるため上体を反らせる姿勢になることが多く、腰に負担がかかりやすいといわれています。

さらに子宮も大きくなるため骨盤周囲の筋肉が引っ張られることも腰痛の原因になることがあります。

ほかにも更年期になると女性ホルモンの分泌量が低下し、自律神経のバランスが崩れて血流が悪くなったり加齢によって筋肉が衰えたりして腰痛を引き起こすこともあります。

女性の場合にはホルモンバランスの変化や妊娠などに伴って腰痛を引き起こすこともあるのですね。

3.腰痛の予防法

「どうしたら腰痛を予防できるの?」

このように疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。

腰痛は運動習慣や姿勢などを見直すことで予防できることもあります。

ここでは腰痛の予防法を紹介します。

3-1.姿勢を見直す

つらい痛みに発展してしまう前に腰痛の原因となる姿勢をとっていないか見直してみましょう。

腰痛を引き起こしやすい姿勢の一つは同じ姿勢を長時間続けることですが、中でも腰痛の原因になりやすいのは座っている姿勢といわれています。

実は立っているよりも座っている方が腰への負担が大きいとされているのです。

特にデスクワークをされている方は座っている時間が長く続くことで血流が悪くなり、筋肉が硬くなって腰痛を起こしやすいといわれています。

また筋肉が硬くなると姿勢が悪くなるためさらに腰痛を悪化させてしまうのです。

そのためデスクワークをされている方は良い姿勢で座ることやこまめに座る姿勢を変えることを意識することが重要です。

座る際には背筋を伸ばして顎を引き、腰と足の付け根が直角になるように座りましょう。

猫背や背もたれに寄りかかる姿勢、腰を反った座り方などは腰痛を引き起こす原因になるため注意してください。

また、立っている際は猫背や体を反った姿勢を取らないようにし、下腹部に力を入れて背筋を伸ばして立つことを意識しましょう。

歩く際にも猫背や前傾姿勢にならないよう気を付けてください。

どのような姿勢も長時間続けると腰への負担が大きくなるので、適宜姿勢を変えることも重要です。

3-2.適度な運動を行う

腰痛の予防には適度な運動を行うことも効果的だといわれています。

筋力が低下すると腰を支えるための腹圧が低下するため、腰痛を引き起こす原因になります。

そのため有酸素運動や筋力トレーニングで全身の筋力を保つことを心掛けましょう。

特に水中でのウォーキングは水の抵抗で筋力がつきやすく、腰への負担も少ないためおすすめです。

ほかにはヨガやハイキングなども効果的とされています。

体調や腰痛の有無などに合わせて行ってみましょう。

3-3.ストレスをため過ぎないよう心掛ける

腰痛の予防にもストレスをため過ぎないことが大切です。

ストレスによっても腰痛が引き起こされたり悪化したりすることがあります。

ご自身に合った方法でストレスを解消できる方法を実践してみましょう。

またストレスの解消には十分な睡眠をとることが重要です。

寝つきが悪い場合には寝る前にお好きな香りでアロマを楽しんだり好きな音楽を聞いてみたりするのも良いでしょう。

ほかにも適度な運動を行うことは腰痛対策だけでなくストレスの解消にも効果が期待できます。

ストレッチやウォーキングなど体調に合わせて取り入れてみましょう。

4.腰痛があるときの対処法

「腰が痛いときにはどうしたらいいの?」

既につらい痛みが生じているという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは腰痛を生じている際の対処法を紹介しましょう。

4-1.腰に負担の掛かる動作をやめる

腰痛が生じているときには腰に負担の掛かる動作をとっていないか把握し、対策をとることが重要です。

日常生活では家事のほか職種によって労働環境での動作が原因で腰痛を生じることもあります。

職業性腰痛でも長時間の同姿勢や重いものを持ち上げる際の動作などが腰痛の原因になるといわれています。

以下に腰に負担が掛かりやすい動作とその対策について紹介しましょう。

【腰に負担が掛かりやすい場面と対策のポイント】

| 腰に負担が掛かりやすい場面 | 対策のポイント |

|---|---|

| 物を拾う/持ち上げる | しゃがんで拾う/持ち上げる |

| 前屈みになるとき(洗面など) | 膝を少し曲げるか片足を踏み台に乗せる |

| 長時間立つとき(炊事など) | 片足ずつ交互に踏み台に乗せる |

| 椅子に座るとき | 深く腰掛け背筋を伸ばす |

| 掃除機をかけるとき | 掃除機の柄を伸ばし前屈みにならないようにする |

| 同じ姿勢が続くとき | 途中で柔軟体操をする |

| 寝るとき | 横向きで寝る |

一般社団法人 日本臨床内科医会「わかりやすい病気のはなしシリーズ45 腰痛」をもとに執筆者作成

一般社団法人 日本臨床内科医会「わかりやすい病気のはなしシリーズ45 腰痛」をもとに執筆者作成

少し工夫することで、腰に掛かる負担を軽くできると考えられますね。

生活習慣や労働環境下で腰痛の原因となる姿勢や動作をとっていないか確認してみましょう。

4-2.体操を行う

痛みが落ち着いているときには体操などを行うことも有効です。

体操を行うと筋肉の血流を改善するほか関節を柔らかくして腰への負担を減らす効果が期待できるといわれています。

以下に腰痛に効果の期待できる体操を紹介しましょう。

【腰痛の改善に効果が期待できる体操】

あおむけで片足を両手で抱え、胸に近づける(左右交互に行う)

あおむけで両足を抱え、おなかを覗き込むように首と肩を浮かせる

あおむけで両膝を立て、おなかを覗き込むように首と肩を浮かせる(できる場合は上体を起こす)

うつぶせの状態で顎を浮かせる(慣れてきたら肩や胸も浮かせる)

うつぶせでおなかの下にクッションなどを入れ、左右交互に片足ずつ上げる

体操は気長に続けることが重要です。

無理のない範囲で継続してみましょう。

4-3.症状に応じて冷やす・温める

腰痛が生じているときには症状に応じて冷やしたり温めたりする対処法もあります。

冷やし方としては、市販の冷感湿布薬を貼付したりタオルを氷水で濡らして絞ったものを当てたりすると良いでしょう。

温める場合には温感の湿布薬のほか、お風呂にゆっくり浸かったり患部に使い捨てカイロを当てたりする方法もあります。

症状に合わせて行ってみましょう。

5.改善しない場合や他の症状がある場合は受診しよう

大半の腰痛は時間の経過とともに和らいでいきますが、改善しない場合や他に症状がみられる場合には受診した方がいい場合もあります。

特にじっとしていても痛みが引かない場合や足の痺れや麻痺、尿や便の失禁がある場合、熱がある場合、痛みが徐々にひどくなるような場合には受診した方が良いとされています。

そのような症状がみられる場合には内臓や神経の病気、感染症の有無などを調べる必要があります。

主症状が腰痛の場合には整形外科へ、ほかに発熱などの症状がある場合には内科を受診すると良いでしょう。

受診する際はいつ頃から症状がみられているのか、腰痛のほかにどのような症状があるのかを医師に伝え、少しでも疑問があれば医師に質問してみましょう。

6.腰痛についてのまとめ

腰痛にはさまざまな原因が考えられますが、検査をしてもはっきりとした異常が認められない非特異的腰痛であるケースも少なくありません。

非特異的腰痛は姿勢や筋力の低下、精神的ストレスなどさまざまなことが原因で生じます。

腰痛を予防するためには痛みがひどくなる前に正しい姿勢を習慣にしたり適度な運動やストレスを溜め込まないようにしたりすることが重要です。

また腰痛が生じている場合にも姿勢の見直しや体操などの対処法を行ってみましょう。

しかしなかには腰痛の原因が内臓や神経の病気である場合もあるため注意が必要です。

痛みが引かない場合や徐々に悪化する場合、熱がある場合、便失禁や尿失禁などを伴う場合には医療機関を受診もしましょう。