「睡眠負債ってどういう意味なんだろう?」

「睡眠不足とどう関係があるのかな?」

「睡眠不足」は日常的によく使われる言葉ですが、「睡眠負債」についてはあまりよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。

夜寝る時間が遅かったり眠れなかったりして翌日の眠気がつらい睡眠不足は、多くの方が経験したことがありますよね。

睡眠不足が続くと陥ってしまうのが睡眠負債という状態です。

この記事では、「睡眠負債」とはどのようなものなのかについてご説明していきます。

睡眠負債によって生じる影響や理想の睡眠時間、睡眠負債を解消するコツなどについても解説していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1.睡眠負債とは?

睡眠負債とは、睡眠不足の蓄積により心身の不調を来してしまう状態のことです。

さほど気にしていなかった睡眠不足でも、長く続けば借金のように大きな負担になってしまうことを「負債」という言葉で表現しているのですね。

シフトワークをはじめとする現代社会の多様な働き方や、インターネットやゲームなどによる夜型生活の増加などライフスタイルの変化も、睡眠負債を抱えやすい要因であるとされています。

後ほど詳しく説明しますが、睡眠負債は仕事や日常生活に支障を来してしまう他、さまざまな不調の要因にもなることが分かっています。

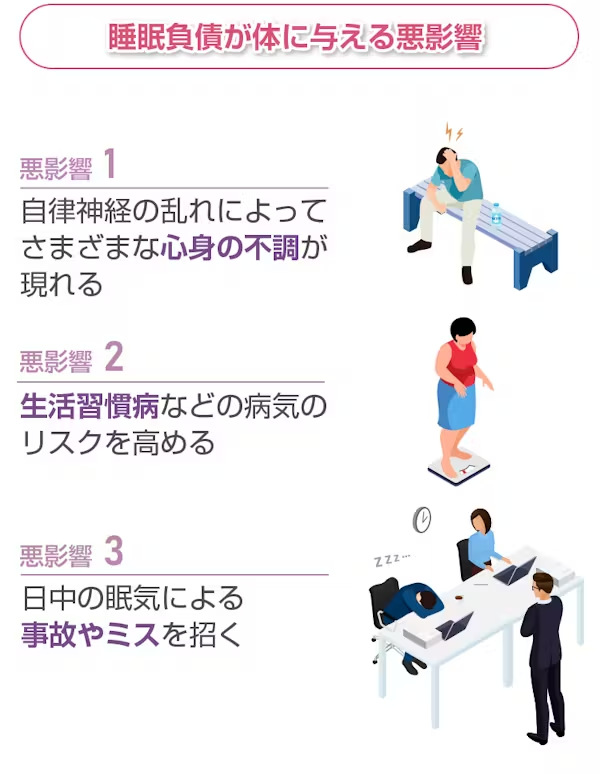

2.睡眠負債に陥ってしまうとどうなる?

「睡眠負債の状態になると、どうなってしまうんだろう……」

忙しい毎日を送るなかでついつい睡眠をおろそかにしてしまっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

睡眠負債について考えると、自分の睡眠の状況を振り返って不安に感じてしまいますよね。

ここでは、睡眠負債を抱えてしまった場合の症状やリスクなどについてご説明していきましょう。

2-1.心身の不調が現れる

睡眠負債になると、心身にさまざまな不調が現れます。

その一つが、「自律神経」の乱れと、それによる不調です。

自律神経は互いに相反するはたらきを持つ「交感神経」と「副交感神経」に分けられます。

通常、体が活発にはたらくときには交感神経、リラックスしているときには副交感神経が活発になります。

しかし睡眠不足によりこの2種類の神経のバランスが崩れてしまうと、身体の機能を適切に保つことができず疲労感や倦怠(けんたい)感、イライラなどが現れてしまうのです。

さらに睡眠不足が長期間持続すると、抑うつなどの精神的な不調のほか認知力や判断力の低下にもつながってしまいます。

2-2.生活習慣病などの病気のリスクを高める

睡眠負債は心身の不調をもたらすほか、肥満や高血圧などの生活習慣病を含む病気の発症リスクを高めることも分かっています。

高血圧や不整脈は、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで起こる症状の一つです。

また、睡眠不足により食欲を抑えるホルモンである「レプチン」の分泌が減少し食欲を増大させてしまう可能性もあるといわれています。

そのため、食べ過ぎによる肥満や、肥満が原因となる生活習慣病を引き起こすリスクにもなってしまうのです。

【関連情報】 「生活習慣病」についてもっと知りたい方はこちら

2-3.日中の眠気による事故やミスを招く

睡眠負債や後ほどご紹介する不眠などの「睡眠障害」による日中の眠気は、仕事中の作業能率や注意力の低下を招いてしまいます。

その結果、人為的ミスによる事故のリスクを増大させてしまう恐れもあります。

実際に勤労者の睡眠問題が原因とされる産業事故が世界各地で起こっており、日本でも長距離ドライバーや運転士の居眠りによるトラックや鉄道の事故が問題になりました。

米国・日本では睡眠問題によって生じる経済・社会資本の損失は年間数兆円にもなるという試算結果もあります*1。

*1 厚生労働省 e-ヘルスネット「健やかな眠りの意義」

3.睡眠負債と睡眠障害の関係は?

心身に悪影響を及ぼす睡眠負債ですが、「睡眠障害」もまた、さまざまな問題を引き起こす原因の一つとされています。

睡眠障害というと「不眠」が思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、昼間の強い眠気や、睡眠中の起こる病的な運動・行動、睡眠リズムの乱れなども睡眠障害に該当します。

寝付きが悪い、睡眠が浅いといった場合には、睡眠障害に陥っている可能性も考えられますね。

こうした症状のために睡眠不足が続き、睡眠負債を抱えてしまう可能性もあります。

自分の睡眠の状況を把握し、なんらかの問題が続いている場合は早めに医療機関を受診するようにしましょう。

睡眠障害の原因は人によって異なりますが、精神的なストレスや病気などの身体的要因、環境などのさまざまな要素が挙げられます。

また睡眠障害も生活習慣病と深い関連があるとされています。

例えば睡眠障害の一つである睡眠時無呼吸症候群は、睡眠時の呼吸停止による代謝異常などで心疾患や脳血管障害の発症リスクを高めてしまいます。

4.睡眠時間は長い方が良い?

「何時間寝たら睡眠負債にならないのかな……。」

「やっぱりたくさん寝た方が健康にいいの?」

睡眠負債に陥らないためには、たくさん寝たほうが良いのではないかと思いますよね。

しかし睡眠時間は長ければ良いというわけでもありません。

約11万人の日本人を平均10年間追跡した調査では、1日の睡眠時間が7時間前後の人が他の人に比べて死亡リスクが低いという結果*2になりました。

また、同調査では4時間未満や10時間以上など極端に短かったり長かったりする睡眠時間では死亡リスクが高まるという報告もされています。

しかし、必要な睡眠時間はライフスタイルなどのさまざまな要因に大きく影響されます。

8時間寝ないとスッキリしない人、4時間くらいでも平気な人などさまざまで、この研究結果がすべての人に当てはまるとは限りません。

また、年齢によっても睡眠時間は変わってくるといわれています。

快適な睡眠の目安は、日中の眠気や不調がないかどうかです。

日中の眠気や体調などを振り返りながら、自分にとっての最適な睡眠時間を見極められると良いですね。

*2 JACC Study「睡眠時間と死亡との関係」

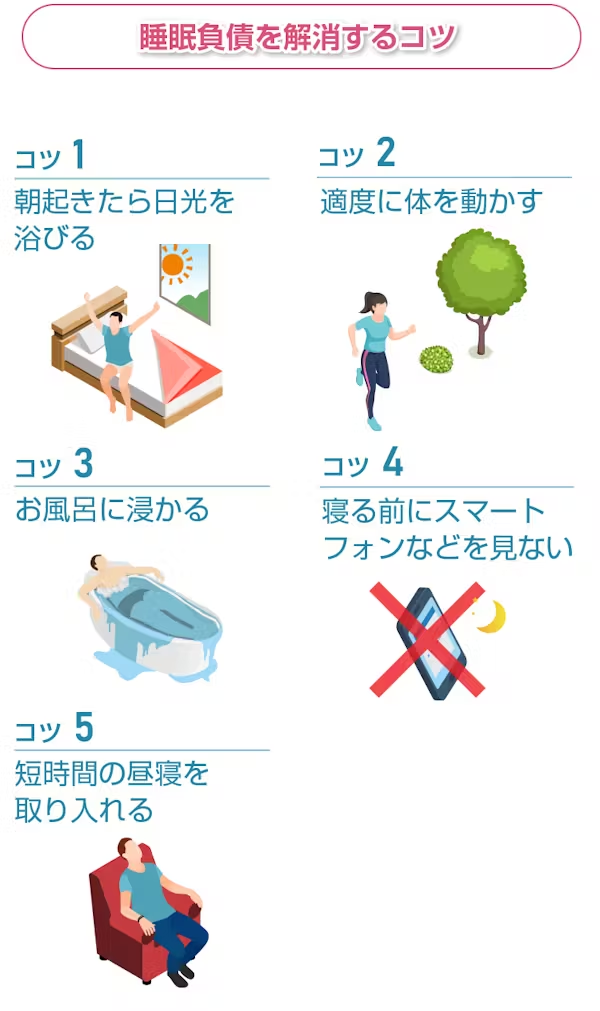

5.睡眠負債を解消するためのコツ

「忙しくて睡眠時間があまり取れないけど、睡眠負債にならないためにはどうしたらいいかな?」

受験勉強や出張、シフトワークなどで思うように睡眠が取れないこともありますよね。

そんなときは「どのくらいの時間寝たか」と同時に「どれだけ心身の休養が取れたか」という睡眠の質に注目することも重要です。

ここでは、睡眠の質を向上させるためのコツをご紹介していきます。

コツ1 朝起きたら日光を浴びる

まずは朝目が覚めたら、カーテンを開けて日光を取り入れることを習慣付けましょう。

何げない行動に思えるかもしれませんが、私たちの体内時計を調整する上で重要なはたらきを果たしてくれます。

人間の体内時計の周期は、24時間より長く、放っておくと眠りにつく時間が少しずつ遅れていってしまいます。

しかし朝に光を浴びると体内時計がリセットされ遅れを取り戻すことができるのです。

また、光を浴びることで「睡眠ホルモン」とも呼ばれる「メラトニン」の分泌を抑制します。

起床したらなるべく早めに太陽の光を浴びることでその日の夜は自然と眠気が出現し、ぐっすりと眠れる可能性が高まりそうですね。

逆に、光を浴びないままにしておくと体内時計が乱れ、睡眠リズムを崩しかねないので注意してくださいね。

*3 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針 2014」

コツ2 適度に体を動かす

日常的に体を動かす習慣のある人には不眠が少ないといわれています。

適度な運動は、入眠を良くしたり睡眠中の中途覚醒を減少させたりするなど熟睡感を高めることにつながります。

そうはいっても、いつどんな運動をしたら良いか悩んでしまいますよね。

そんな方には、夕方から夜にかけて行うウォーキングなどの軽い有酸素運動がおすすめです。

就寝の3時間ほど前のタイミングが良いといわれています。*4

眠気は脳の温度が下がるときに生じやすい傾向にあるため、運動をして一時的に脳の温度を上げることで、運動しない時よりも脳温の下がり幅が大きくなり、眠りにつきやすくなるのです。

ただし単発の運動では睡眠に対する効果は弱いとされており、良質な睡眠のためには運動を習慣化することが大切です。

就寝3時間前に合わせられなくても、ストレスなく続けられそうな時間帯と運動を見つけてチャレンジしてみてくださいね。

*4 厚生労働省e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

コツ3 お風呂につかる

体を休息モードに切り替えるためにおすすめなのが入浴です。

入浴も運動の場合と同じで、一時的に体温を上げることで寝付きを良くする効果をもたらします。

スムーズな入眠には入浴のタイミングも重要で、眠りにつきたい時間の2~3時間前の入浴が効果的であるとされています*5。

あまり熱過ぎるお湯に長くつかると体への負担が大きくなってしまうため避けた方が良いでしょう。

38度のぬるめのお湯で25〜30分、42度の熱めのお湯の場合は5分程度の入浴がおすすめです*5。

また、腹部までお湯につかる半身浴でも寝付きへの効果が認められています。

約40度のお湯で30分程度、汗をかく程度につかりましょう。

仕事で帰宅が遅くなりシャワーだけで済ませたり、朝入浴したりする方も多いかもしれません。

しかし、質の良い睡眠のためにもなるべく夜に湯船につかり、その2~3時間後に布団に入ることを意識してみると良いでしょう。

*5 厚生労働省e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

コツ4 寝る前にスマートフォンなどを見ない

睡眠時間や睡眠の質に大きな影響を与えているのが「光」です。

起床時の太陽光は睡眠に良い影響を与えますが、就寝前に光を浴びるのは覚醒してしまうためおすすめできません。

特に注意しておきたいのがブルーライトだといえるでしょう。

最近では、目の負担軽減のためにブルーライトをカットする効果のある眼鏡を使う方も増えてきていますよね。

寝る前や夜間にブルーライトを浴びると、体内時計を狂わせてしまう恐れがあります。

体内時計が狂うと睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンの分泌が抑制され眠りを妨げてしまうのです。

寝る前はスマートフォンなどの画面を見ることは避け、スムーズな入眠と質の良い睡眠を目指しましょう。

コツ5 短時間の昼寝を取り入れる

毎日十分な睡眠時間を確保することが理想的ではありますが、夜間に必要な睡眠時間を確保できなかった場合には短時間の昼寝がおすすめです。

昼寝には午後に訪れる眠気を改善する効果があると考えられています。

長時間寝る必要はなく、むしろ30分以内の短い睡眠、つまり仮眠が良いとされています*6。

長く寝てしまうと寝覚めが悪くなってしまうので短時間の仮眠が望ましいのです。

午後の眠気からくる作業能率の低下防止のためにも、休憩時間などを利用した短い昼寝を試してみるのも良いかもしれませんね。

*6 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針 2014」

【関連情報】 「おすすめのストレス発散法」についてもっと知りたい方はこちら

6.睡眠負債が及ぼす影響や解消法 まとめ

睡眠負債とは睡眠不足が蓄積した状態で、心身の不調や生活習慣病の原因になるなど、体にさまざまな悪影響を及ぼします。

また、睡眠負債や睡眠障害などの睡眠問題による日中の眠気は、重大な事故につながるなどのリスクもあります。

だからといってたくさん寝れば良いのかというとそうではありません。

睡眠時間と同時に、睡眠の質も重要であるといえます。

この記事で紹介した睡眠のコツを日常生活に取り入れ、睡眠負債に陥らないための良質な睡眠を目指してみてくださいね。