「生活習慣病ってよく耳にするけど、どんな病気なんだろう?」

「生活習慣病を予防するためにはどうしたらいいのかな?」

と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

生活習慣病とは運動不足や偏った食生活、喫煙や飲酒などの生活習慣が発症や進行に関与する病気の総称です。

高血圧や肥満、糖尿病などさまざまな疾患があります。

生活習慣病には進行すると別の重篤な病気を発症するものもあるため、生活習慣を整え予防することが重要です。

しかし、具体的にどんなことに気を付けたらいいのか分かりませんよね。

そこでこの記事ではさまざまな生活習慣病とその発症・進行に関わる生活習慣、予防法について詳しく解説します。

生活習慣を整え健康的な毎日を過ごして病気の予防を目指しましょう。

1.生活習慣病とは?

「生活習慣病ってよく聞くけど、具体的にはどんな病気のことなんだろう?」

と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

生活習慣病とは、食習慣や運動習慣、休養、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が発症や進行に深く関与する病気全般のことです。

肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症などのほか、これらによって発症リスクが高まる心疾患や脳血管疾患なども生活習慣病の一種とされています。

どの病気が生活習慣病に該当するかというはっきりとした定義はありませんが、厚生労働省では以下のような病気を生活習慣病の例として挙げています。

| 発症・進行に関わる生活習慣 | 疾患名 |

|---|---|

| 食習慣 | 肥満、脂質異常症(家族性のものを除く)、2型糖尿病、高尿酸血症、歯周病、循環器疾患(先天性のものを除く)、大腸がん(家族性のものを除く)など |

| 運動習慣 | 肥満、脂質異常症(家族性のものを除く)、2型糖尿病、高血圧など |

| 喫煙 | 循環器病(先天性のものを除く)、肺扁平(へんぺい)上皮がん、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病など |

| 飲酒 | アルコール性肝疾患など |

厚生労働省「生活習慣に着目した疾病対策の基本的方向性について(意見具申)」をもとに執筆者作成

ご自分でできそうな食習慣や運動習慣の改善法などを生活に取り入れ、健康的な生活を目指しましょう。

2.主な生活習慣病

生活習慣病にはさまざまな種類があり、その多くはほとんど自覚症状がないまま進行していきます。

健康診断で異常を指摘されても、何も具合が悪くないからと放置してしまう方も少なくありません。

しかしそのままにしていると病気は進行して別の重篤な病気や合併症を発症し、場合によっては命に関わることもあります。

生活習慣病は早期に発見し、自覚症状がないうちから改善していくことが重要なのです。

ここでは主な生活習慣病について、健康診断で異常を指摘されることが多い症状・病気と、それを放置することで発症するリスクのある重篤な病気に分けて解説します。

【健康診断で早期発見・改善したい症状・病気】

- 肥満症/メタボリックシンドローム

- 脂質異常症(高脂血症)

- 高血圧

- 糖尿病

- 高尿酸血症/痛風

- 歯周病

【放置すると発症する可能性のある重篤な病気】

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 糖尿病の合併症

- がん

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- アルコール性肝疾患

2-1.健康診断で早期発見・改善したい症状・病気

生活習慣病は食事や運動など普段の生活を見直すことで予防できるといわれています。

発症したとしても初期であれば改善は十分に可能で、早期に発見し対処すれば重篤な疾患を防ぐことにもつながります。

そこで行われているのが健康診断で、気が付いていない病気やそのリスクを発見するきっかけになります。

初期は自覚症状がないことが多いのですが、異常を指摘されたら放置せずに生活習慣の改善や適切な治療を行うようにしましょう。

ここでは健康診断で早期発見が可能な症状や病気を解説します。

2-1-1.肥満症/メタボリックシンドローム

肥満も生活習慣病の一つであるといえます。

肥満は食べ過ぎや運動不足が原因で起こることは皆さんご存じですよね。

肥満とは単に体重が多いだけでなく、体脂肪が過剰に蓄積した状態のことを指します。

近年、日本でも食生活の欧米化などが原因で肥満になる方が増加傾向にあるといわれています。

日本では、肥満は脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積しており、BMIが25以上の状態 *1と定義付けられています。

BMIが25を超えると、糖尿病や高血圧、脂質異常症などを発症するリスクが倍以上になることが分かっており、30を超える重度の肥満は積極的な減量治療が必要とされます*2。

体重が増えてきた方や肥満が心配な方は、ご自身のBMIを算出し、標準体重を目標に減量を始めてみるのもいいかもしれませんね。

「最近聞くメタボって肥満とどう違うの?」

肥満とメタボリックシンドロームの違いがよく分からないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満に脂質代謝異常、高血圧、高血糖などが重なって、心疾患や脳血管疾患などの病気を起こすリスクが高い状態のことをいいます。

メタボリックシンドロームの方は、そうでない方と比較して2型糖尿病の発症リスクは約2倍、心疾患の発症やそれによる死亡のリスクは約3倍になるともいわれています*3。

ただし、5〜10%程度でも体重を減らすことができれば、メタボリックシンドロームに伴う脂質代謝異常や高血圧、高血糖などを改善したり、糖尿病の発症を予防したりすることが可能だといわれています*3。

肥満やメタボリックシンドロームと呼ばれる状態にならないよう、またそうなったとしても改善することができるよう、食事などを見直すようにしましょう。

*1 厚生労働省 e-ヘルスネット「肥満と健康」

*2 厚生労働省 e-ヘルスネット「BMI」

*3 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「メタボってなに?」

【関連情報】 「メタボリックシンドロームとは?診断基準や健康への悪影響を解説」についての記事はこちら

2-1-2.脂質異常症(高脂血症)

「コレステロール」や「中性脂肪」という言葉はよく見聞きしますが、何のことなのかよく分かっていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

コレステロールも中性脂肪も体内の脂質の一種で、コレステロールは細胞膜やホルモンのもとになったり、中性脂肪は体に貯蔵されるエネルギーになったりとそれぞれ重要な役割を持っています。

いずれも体にとって必要な物質ですが、正常値を外れると体に悪影響を及ぼしてしまいます。

これらの値が基準から外れた状態が「脂質異常症」です。

日本動脈硬化学会では、脂質異常症の診断基準を以下のように定めています。

【脂質異常症診断基準(空腹時採血)】

| 脂質の種類 | 血中濃度 | 診断 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症 |

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド(中性脂肪) | 150mg/dL以上 | 高トリグリセライド血症 |

| Non-HDLコレステロール | 150~169mg/dL | 境界域高Non-HDLコレステロール血症 |

| Non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上 | 高Non-HDLコレステロール血症 |

一般社団法人 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版」をもとに執筆者作成

脂質異常症を放置することで引き起こされるのが動脈硬化です。

血液中の脂質が多い状態が続くと、血管壁に余分な脂質が付いて「プラーク」と呼ばれる塊を作り、徐々に血管壁が厚くなって動脈硬化を引き起こします。

動脈硬化は心疾患や脳血管疾患など重篤な疾患を引き起こすため、症状がないうちから脂質異常症を改善しておくことが重要なのです。

中性脂肪は、油分の多いものや糖質などをはじめとしたカロリーの摂り過ぎによって増加します。

HDLコレステロールは中性脂肪の高値と連動して下がることが多く、肥満や運動不足、喫煙などが関わっています。

LDLコレステロールが高くなるのは卵などのコレステロールが多い食品の摂り過ぎが原因と思われる方もいるかもしれませんが、注意すべきは「飽和脂肪酸」です。

食品中のコレステロールよりも、飽和脂肪酸の方が血液中のコレステロール値と強い関わりがあるといわれています。

食事の内容に気を付け、脂質異常症の予防を心掛けましょう。

2-1-3.高血圧

自覚症状のない高血圧ですが、実は喫煙と並んで日本人の生活習慣病による死亡に大きく影響する要因だと考えられています。

高血圧は他のさまざまな重篤な病気につながるため、完全に予防できれば年間10万人以上の方が亡くならずに済むと推計されている*4のです。

日本高血圧学会では、診察室で測った上の血圧(収縮期血圧)が140mmHg以上の場合、または下の血圧(拡張期血圧)が90mmHg以上の場合、あるいはこの両方を満たす場合を高血圧としています*5。

血圧は常に変動しているため、実際に高血圧と診断されるのは測るたびに基準値を超えているような場合です。

高血圧も動脈硬化を引き起こす要因の一つです。

血圧が高い状態が長く続くと血管壁には常に強い圧力がかかり、その影響で徐々に硬く厚く変化して動脈硬化になります。

動脈硬化によって血管が狭くなると血圧はさらに上昇し、悪循環に陥ってしまいます。

日本人の高血圧の最大の原因は食塩の摂り過ぎといわれており、その他に飲酒や運動不足、肥満、ストレス、遺伝的体質なども関わっているとされています。

食塩の摂り過ぎやお酒の飲み過ぎを避け、適度な運動を習慣的に行うようにしましょう。

*4 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」

*5 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」

2-1-4.糖尿病

糖尿病は血糖値が慢性的に高くなってしまう病気です。

膵臓(すいぞう)から分泌され糖をエネルギーとして使わせることで血糖値を一定に保つホルモン「インスリン」のはたらきが悪くなることで生じます。

糖尿病にはいくつか種類がありますが、生活習慣が深く関わっているのは「2型糖尿病」です。

多くの日本人は糖尿病を発症しやすい遺伝子を持っており、それに食べ過ぎや運動不足などが重なってインスリンが出にくくなったり、効きにくくなったりすることで発症するといわれています。

日本糖尿病学会では、糖尿病を疑う基準として空腹時血糖値が126mg/dl、HbA1cが6.5%以上などの数値を定めています*6。

「血糖値が高いと何が問題なの?」

と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

血糖値が高いだけでは自覚症状はありませんが、その状態が続くとさまざまな合併症を引き起こします。

また糖尿病の方は肥満や脂質異常症、高血圧などを併発しやすく、動脈硬化を進行させてしまうリスクもあるため早期に改善することが重要です。

*6 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「糖尿病は早く見つけましょう」

2-1-5.高尿酸血症/痛風

「プリン体が多い食べ物や飲み物を摂り過ぎると痛風になる」

と聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

高尿酸血症は血液中の尿酸値が7.0mg/dlを超える状態のこと*7で、それが続くことによって起きた関節炎のことを痛風といいます。

痛風は激痛や腫れを伴い、「風が吹いても痛い」といわれることから「痛風」と呼ばれています。

足の親指の付け根に症状が現れることが多いのですが、足首や膝、手首、耳などに発症したり、尿路結石を起こしたりすることもあります。

尿酸値を正常に保って痛風の発症を予防するためには、食事の改善が欠かせません。

プリン体の多いビールや鶏卵、魚卵、肉、魚などの摂取が多い方はそれらを控え、水分と野菜を多く摂るようにしましょう。

「ビール以外のお酒なら飲んでも大丈夫だよね?」

と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、アルコール自体に尿酸を増やすはたらきがあるため、どんな種類であってもあまりたくさんのお酒を飲むことは勧められません。

運動も重要ですが、過度な運動や筋トレなどの無酸素運動は尿酸値が上がりやすくなるため、すでに尿酸値が高い方は軽いウォーキング程度にとどめましょう。

また高尿酸血症や痛風の発症は性差が大きく、男性が圧倒的に多いことでも知られています。

女性ホルモンによって尿酸値がコントロールされるため女性は男性に比べて高尿酸血症になることが少なく、女性ホルモンの分泌が低下する閉経後にやや増加する傾向にあるのです。

男性や閉経後の女性は特に注意した方が良いといえるでしょう。

*7 日本痛風・核酸代謝学会 「高尿酸血症・痛風のガイドライン ダイジェスト版」

2-1-6.歯周病

歯周病は細菌の感染によって歯の周りの組織に炎症が起きる病気のことで、30代以上の成人のおよそ8割が発症しているといわれています*8。

口の中には多くの細菌が存在していますが、普段はあまり体に影響を及ぼすことはありません。

しかし砂糖を摂り過ぎたり歯が丁寧に磨けていなかったりすると、細菌がねばねばした物質を作り出して歯の表面に付きます。

これが「歯垢(プラーク)」と呼ばれるもので、取り除かずに放置していると硬くなって「歯石」へ変化します。

歯垢や歯石には非常に多くの細菌が含まれており、これらが炎症を起こします。

歯ぐき(歯茎)が腫れるだけでなく重症になると歯を支える骨が溶けて歯を失ってしまうため、予防と早めの治療が大切です。

また歯周病は口の中だけでなく、全身にも悪影響を及ぼすことが分かってきています。

動脈硬化を引き起こして心疾患や脳梗塞などを発症したり、糖尿病を悪化させたりするほか、肥満や早産・低体重児出産などにも関わっているといわれています。

糖尿病の方はもともと歯周病にかかっている人が多いとされており、歯周病と糖尿病は悪影響を及ぼし合っていることも指摘されています。

砂糖の摂り過ぎには気を付け、ものを食べた後はよく歯を磨くようにしましょう。

喫煙やストレス、歯並びや合っていない詰め物、義歯なども歯周病を進行させる要因となりますので、生活習慣の見直しはもちろん、適切に歯科にかかることも重要です。

*8 特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会「歯周病とは?」

2-2.放置すると発症する可能性のある重篤な病気

生活習慣病は進行するまで自覚症状がないことが多いのですが、適切な対処をせずに放置しているとさらに重篤な病気を引き起こすことがあります。

これらの疾患を発症すると、後遺症などによって生活の質が低下したり、命を落としたりしてしまう可能性もあります。

特に心疾患は日本における死因の第2位、脳血管疾患は第4位となっています*9。

生活習慣病を発症する前に予防すること、健康診断などで異常を指摘されたら早めに専門家に相談し対処することが重要です。

ここからは、異常を放置すると発症する可能性のある重篤な病気について解説します。

*9 厚生労働省 e-ヘルスネット「循環器疾患とこころ」

2-2-1.心疾患

脂質異常症や高血圧などによって動脈硬化が進行すると、狭心症や心筋梗塞といった心疾患を起こしやすくなります。

狭心症は心臓の動脈(冠動脈)が狭くなって血流が悪くなった状態です。

歩行など何らかの動作をしているときに、胸が圧迫されるような痛みが繰り返し起こります。

心筋梗塞は血栓によって冠動脈が詰まって血液が流れなくなり、その先にある心臓の細胞が壊死してしまう病気です。

余分な脂質が血管壁にたまってできたプラークはとても柔らかく、破れてしまうことがあります。

破れた部分を修復するために血液中にある血小板が集まって血栓を作りますが、これが大きくなると血管をふさいでしまうのです。

心筋梗塞を起こすと胸に激痛が起きるほか、脈の乱れや呼吸困難、吐き気などが見られることもあります。

場合によっては突然死してしまうこともあるため、発症する前に予防することが大事なのです。

2-2-2.脳血管疾患

脳血管疾患とは、脳の血管に何らかの問題が起きて脳神経が障害を受ける病気を総称したものです。

そのうち突然発症して意識を失ったり、手足のしびれなどが現れたりすることを「脳卒中」と呼んでおり、寝たきりになる大きな原因となっています。

脳血管疾患は大きく「脳梗塞」と「頭蓋内出血」に分けられます。

脳梗塞は、高血圧によって脳の細い動脈がダメージを受けたり、脳やその周辺の血管で動脈硬化が進んだりして血管が詰まり、脳の細胞が損傷を受ける病気です。

症状の程度や種類は発症した原因や場所によって異なりますが、体の麻痺や言語障害などさまざまな症状が現れる可能性があります。

最初は軽症であったとしても、繰り返し発症してだんだんと後遺症が重くなっていくこともあるため注意が必要です。

脳の血管が破れて起こる頭蓋内出血は「脳出血」と「くも膜下出血」に大きく分けられ、どちらも発症には高血圧が関わっていることがあります。

脳出血は脳の動脈が常に高い圧力を受け続けることでもろくなり、破れて出血を起こすものです。

出血が起きた場所によって症状は異なりますが、体の片側に麻痺が生じる片麻痺や感覚障害が起きることが多くあります。

発症時に頭痛や嘔吐(おうと)がみられることがあったり、重症になると意識障害が起きたりします。

くも膜下出血は、脳の表面を覆っている「くも膜」と脳の間で出血し、脳に大きな影響を与える病気です。

原因の多くは脳の血管にできたこぶのようなもの(脳動脈瘤)によるものです。

先天的にあった脳動脈瘤が高血圧や動脈硬化の影響で裂けて、出血を起こすものと考えられています。

出血が起こると脳全体にダメージを与え、大量出血になると突然死する可能性もあります。

脳血管疾患は高血圧などのほか喫煙や飲酒もリスク要因になるとされており、発症予防には普段の生活習慣を見直すことが重要だといえますね。

2-2-3.糖尿病の合併症

糖尿病は自覚症状がないことが多く自分では気付きにくい病気ですが、あまりに血糖値が高いと体に異常が現れます。

喉の渇きが強くなって飲水量が増える、排尿回数が多くなる、体重減少などです。

さらに高血糖になると意識障害を起こし、適切な治療を受けなければ命に関わることもあるため、血糖値のコントロールはとても重要です。

また長期間にわたって高血糖の状態が続くと全身の血管が損傷を受け、さまざまな臓器に影響を及ぼします。

特に知られているのが糖尿病の三大合併症と呼ばれる「網膜症」「腎症」「神経障害」です。

網膜症は眼の中にある「網膜」という部分の血管が障害されて起きる病気です。

目の中に入ってきた光の情報は網膜にある神経細胞を通して脳へ送られるため、網膜が障害されると視力が低下したり、最悪の場合失明したりすることもあります。

腎臓の細かな血管が傷ついてはたらきが悪くなるのが腎症です。

最初のうちは無症状ですが進行すると尿検査でたんぱく尿が出始め、さらに進行すると高血圧や体のむくみ、貧血、疲れやすいなどさまざまな症状が現れます。

ほとんど腎臓が機能していない末期腎不全になると、腎臓の機能を代替するための「透析療法」が必要になります。

初期であれば症状を改善させることは可能ですが、ある程度進行すると元に戻すことはできません。

神経障害は、血管障害によって神経に血流が行き届かなくなったり、不要な物質がたまったりすることで神経のはたらきが悪くなる病気です。

神経は全身に広がって多様なはたらきをするためさまざまな症状が起こりますが、手足のしびれや痛み、冷感などが初期に現れることが多くあります。

特に問題となるのが細菌の感染や潰瘍などといった足のトラブルです。

血流が悪いため小さな傷でも悪化しやすく、神経障害によって感覚が鈍くなって痛みなども感じにくいため、ひどくなるまで気が付かないことも少なくありません。

回復が見込めないほど潰瘍ができて足を切断することもあります。

足のトラブルを予防するためには、普段から血糖値のコントロールと足のケアをすることが重要です。

*10 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「網膜症」

*11 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター「腎症」

*12 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会「切断(外傷・血行障害)のリハビリテーション治療」

2-2-4.がん

日本人の2人に1人は一生のうちにかかるといわれているがんも、生活習慣の影響を受ける病気の一つです。

がんの種類は多くそれぞれで原因も異なりますが、そのなかでも多いのは喫煙です。

男性のがんのうち約30%、女性のがんのうち約5%が喫煙に原因があるとされています*13。

特に肺がんの原因は約70%が喫煙といわれており、非喫煙者と比べて喫煙者が肺がんになるリスクは男性で約4.4倍、女性で約2.8倍になります*14,15。

喫煙を始めた年齢が若いほど、また喫煙量が多いほどリスクは高くなるため、早い段階で禁煙することが重要です。

さらに喫煙は肺がんだけでなく、口腔(こうくう)がんや咽頭がん、食道がん、肝臓がん、胃がん、子宮頸がんなどにかかるリスクも高めるといわれています。

がんにかかった方が喫煙をしていると別のがんが発生しやすくなったり、もともとのがんの再発にも影響したりするとされているため、治療上も禁煙は必要なことだといえるでしょう。

「食生活が悪いとがんになりやすくなるんだよね?」

このように食べ物や栄養はがんの発生に関わっていると考えている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、確実にがんにかかるリスクが上がるとされている食べ物はまだ少ないのです。

しかし牛や豚、羊などの赤肉や加工肉は大腸がんのリスクを上げることは確実とされています*16。

予防の面では食物繊維を含む食べ物は大腸がんのリスクを減らし、中強度から高強度の身体活動は結腸がんのリスクを減らすとされています*16。

肺がんや大腸がんにかかる方は非常に多く、2018年の部位別のがん罹患数では大腸がんが第1位、肺がんが第3位となっています*17。

死亡者数で見ると、2019年の統計では肺がんが第1位、大腸がんが第2位です*17。

生活習慣を整えることに加え、万一かかってしまった際に早期に治療ができるよう、定期的にがん検診なども受けるように心掛けましょう。

国立がん研究センターでは「がん情報サービス」というサイトでがんの予防に関する情報を公開しています。がんの基礎知識や検査・治療のこと、がんになったときに利用できるサービスなども掲載されているので参考にしてみてくださいね。

*16 国立がん研究センター がん情報サービス「がんの発生要因」

*17 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策情報センター がん情報サービス「最新がん統計」

2-2-5.慢性閉塞性肺疾患(COPD)

喫煙に関連して注意して起きたい生活習慣病が、慢性閉塞性肺疾患(COPD)です。

COPDは主に長期間の喫煙により有害物質にさらされて肺に炎症が起きる病気のことで、これまで「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼ばれていた病気を総称したものです。

中高年の方に発症することが多く、喫煙習慣がある方のうち15〜20%が発症するといわれています*18。

肺に炎症が起きると咳や痰が出たり、肺の中にある気管支が細くなって空気の流れが悪くなって、動いたときに息切れを起こしたりします。

進行すると肺の機能が徐々に低下していき、少しの動作でも息切れするようになります。

そのためだんだんと動くことを避けるようになり、その結果体力が低下して身体機能が落ちてさらに息切れするようになってしまうという悪循環に陥ってしまいます。

体重減少や栄養不足、心不全、呼吸不全など全身の症状を伴うこともあり、重症になると常に酸素吸入が必要となります。

死亡原因としては全体の第9位、男性では第7位であるにも関わらず、発症している方の多くは病院を受診しておらず未治療であると推測されています*18。

健康診断等で行われているレントゲン検査では早期発見につながりにくく、予防が重要です。

COPDの予防は、「たばこを吸わないこと」です。

早く禁煙するほど予防効果は高まりますが、高齢になってから禁煙をしてもCOPDの発症リスクは大きく減少するといわれています。

またすでに発症していたとしても、すぐに禁煙すれば症状の進行を止めることが可能です。

COPD予防のためにも早い段階で禁煙をすることを心掛けましょう。

もし咳や痰、息切れなどの症状があるなら、早めに病院を受診することも大切です。

*18 一般社団法人 日本呼吸器学会「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」

2-2-6.アルコール性肝疾患

「お酒をたくさん飲むと肝臓に悪いんだよね?」

このようにアルコールの摂り過ぎは肝臓に悪影響を与えると認識している方は多いのではないでしょうか。

アルコールの摂り過ぎによって起きる病気はいろいろとありますが、なかでも発症する頻度が高く重症化する可能性があるのが肝臓の病気です。

摂取したアルコールは肝臓で処理されるため、長年にわたって過剰な飲酒を続けると肝臓に大きな負担がかかってしまうのです。

アルコールの影響によって生じた肝臓の病気を総称したものがアルコール性肝疾患で、主に脂肪肝や肝繊維症、肝炎、肝硬変、肝がんなどが含まれます。

最初に起こるのは脂肪肝で、飲酒が常習化している方の90%にみられるといわれています*19。

脂肪肝を発症した状態でさらに飲酒を続けると、肝臓がだんだん硬くなってしまう肝繊維症や、肝臓の細胞が変性・壊死してしまう肝炎を引き起こすことがあります。

肝繊維症は自覚症状がないことが多いのですが、肝炎の場合は重症化すると命に関わるため早期発見と治療が重要になります。

肝繊維症や肝炎になってもなお飲酒を続けていると肝硬変へ移行し、その後肝がんになってしまうリスクもあります。

しかし「過剰な飲酒」といってもどのくらいの飲酒量だと健康に悪影響を及ぼすのか分かりませんよね。

アルコール性肝疾患と診断されるのは、飲酒が肝障害の主な原因だと考えられる方のうち、純エタノール量で1日あたり60g以上の飲酒を通常5年以上続けていた場合です*20。

ただし肥満の方ではそれ以下の量でも発症するリスクがあるほか、アルコールに弱い方や女性では1日あたり40gほどでも発症し得るといわれています*20。

ご自分の体調に合った節度ある飲酒や、場合によっては禁酒を行うことも大切なのですね。

*19 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「アルコール性肝疾患」

*20 国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「アルコール性肝障害診断基準 2011年版」

3.生活習慣病を予防する上での重要なポイント

「生活習慣病ってこんなにたくさんの種類があるんだ」

「予防するためにはどうしたらいいんだろう」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

生活習慣病は生活習慣を改めることで予防できる可能性のある病気です。

日頃の食事内容などを改善し、健康に長生きを目指しましょう。

ここからは生活習慣病を予防する上でのポイントを解説します。

ご自分でできそうなものから始めて、健康的な生活を目指しましょう。

ポイント1 食事内容を見直す

食習慣は、肥満や高脂血症、2型糖尿病、高尿酸血症、大腸がん、歯周病などさまざまな生活習慣病の発症に関連があるとされています。

健康的な食生活を送ることは、生活習慣病予防の基本だといえるでしょう。

食事に関して気を付けたいポイントには、以下のようなものがあります。

まずはバランスの良い食事を心掛けましょう。

主食、主菜、副菜、汁物がそろった食事は使用されている食品の数が多くなるのでバランス良く栄養素を摂取できるものと考えられます。

ただし食べ過ぎには要注意です。

カロリーオーバーの食事が肥満につながることは皆さんご存じですよね。

ご自分の体格や生活に合ったカロリーを把握し食事を適量に抑えることを心掛けましょう。

また塩分の摂り過ぎにも要注意です。

食塩の摂り過ぎは日本人の高血圧の最大の原因であるとされており、血圧が原因となって引き起こされる病気のほか、胃がんなどを予防する上でも減塩は重要な課題です。

ラーメンなどのスープは飲まない、塩分の少ない調味料を利用する、食材のうま味を生かした薄味の味付けにするなどの工夫をしてみましょう。

塩分だけでなく、糖分も控えめを意識しましょう。

特にお菓子やジュースの摂り過ぎはカロリーオーバーを招き、肥満の原因になってしまいます。

カロリーコントロールを心掛けましょう。

またカロリー摂取源が糖質に偏らないようにすることもポイントですよ。

さらに肉の脂身やラードなど、動物性の脂肪を避け、飽和脂肪酸を摂り過ぎないよう注意することも重要です。

一方、植物や魚に多く含まれる「不飽和脂肪酸」のなかには体に良い効果を持つものもあります。

血中のLDLコレステロールを減らしたり、血圧を下げたりすることで動脈硬化や血栓を防ぐ効果を認められているものもあるのです。

カロリーオーバーだけでなく、脂質の種類にも気を付けることでさらに健康的な食生活を送れるかもしれませんね。

ビタミン類が不足しないよう、色の濃い野菜や果物を多く摂ることもポイントです。

野菜は食物繊維を摂取する上でも重要だといえるでしょう。

食物繊維には整腸効果のほか、糖質や脂質、塩分を吸着して体外に排出するはたらきが認められており、生活習慣病の予防・改善に効果が期待できるのです。

野菜や海藻、きのこ、こんにゃくなどを積極的に摂るようにしましょう。

骨粗しょう症予防のため、カルシウムを十分に摂っておくこともポイントです。

牛乳や小魚、海藻、豆腐、緑黄色野菜などが摂取源になりますよ。

バランスの良い食事を心掛けるだけでなく、健康のためには1日3食規則正しく食べることも重要だといわれています。

例えば朝ご飯を抜くと、肥満や便秘の要因になることが分かっているのです。

また外食や加工食品はバランスを考えて選ぶようにしましょう。

忙しい生活を送っている方は外食や加工食品を利用することが多くなっているかもしれませんが、つい好きなものばかりを選んで栄養バランスが偏ったり、塩分過多になったりしてしまいがちです。

成分表示を確認するのもポイントですよ。

ポイント2 運動する習慣を付ける

生活習慣病の予防には、適度な運動をすることも重要といわれています。

定期的な運動習慣は心肺機能を高め、低HDLコレステロール血症を改善したり、心血管系疾患や2型糖尿病、一部のがんを予防したりする効果があるといわれているのです。

ただし普段運動をしない方が急に運動すると、心血管系の事故のリスクが高まってしまいます。

久しぶりに運動するという方はまず軽めの運動を短時間行うことから始め、4〜6週間は同程度の運動を長く行うことを目標にすると良いでしょう*21。

最終的には1日30分、息が弾む程度の有酸素運動を行うことが勧められます*21。

有酸素運動には脂肪を燃焼させる効果があるため、血中のLDLコレステロールや中性脂肪、体脂肪の減少も期待できます。

自分に合った運動を選ぶと良いでしょう。

また併せて筋トレも行うことでより大きな効果が望めますよ。

関節可動域を広げるため、適宜ストレッチを行うのもおすすめです。

*21 厚生労働省「成人を対象にした運動プログラム」

ポイント3 禁煙する

喫煙はCOPDや肺がんなどの生活習慣病の発症と関連しています。

健康のためには禁煙を行うことが肝要です。

「そうは言っても、なかなか禁煙できない……」

という方もいらっしゃるかもしれませんね。

禁煙を始めるときには覚えやすい禁煙開始日を決め、自分が禁煙したい理由を書き出しておくと禁煙がつらくなったときのモチベーション維持につながるでしょう。

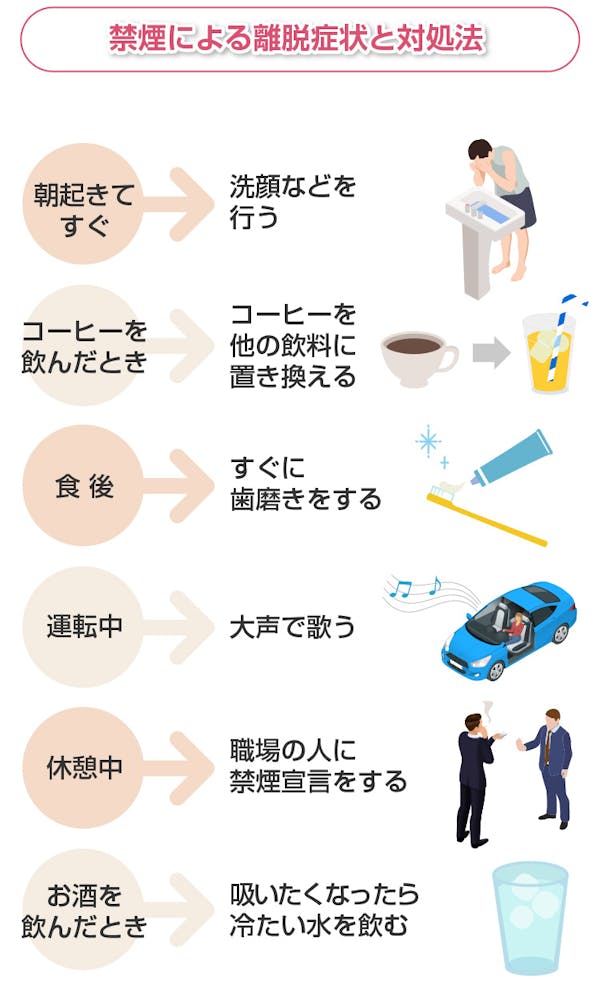

たばこに含まれているニコチンには依存性があるため、禁煙すると「たばこを吸いたい!」という衝動や眠気、頭痛などの離脱症状が現れます。

特にこれまでたばこを吸っていたタイミングで吸いたい気持ちが強くなるかもしれません。

しかしたばこを吸いたいという気持ちはほんの数分で、そう長く続くものではないといわれています。

別の行動を行うなどの工夫で対処できると考えられますよ。

ポイント4 飲酒は適量にするか、禁酒する

飲酒は肝障害、脂質異常症、高尿酸血症、高血圧、食道がん、膵炎(すいえん)などのさまざまな生活習慣病の要因になります。

お酒の飲み過ぎには十分注意が必要なのですね。

アルコールによる健康への影響は、飲んだお酒の量ではなく純アルコールの量によるため、飲酒をする際は純アルコール量を意識してたしなみましょう。

厚生労働省では、節度ある適度な飲酒の指標を「1日平均純アルコールで20g程度」 *22としています。

代表的なお酒の純アルコール20g相当は以下の量です。

【代表的なお酒の純アルコール20g相当】

| お酒の名前 | お酒の量 |

|---|---|

| ビール・発泡酒(5%) | 500ml |

| 酎ハイ(7%) | 360ml |

| 焼酎(25%) | 100ml |

| 日本酒(15%) | 160ml |

| ウイスキー・ジンなど(40%) | 60ml |

| ワイン(12%) | 200ml |

厚生労働省 e-ヘルスネット「飲酒量の単位」をもとに執筆者作成

またアルコールは長期間にわたって摂取し続けると耐性が付き、結果として酒量が増えてしまうので、お酒を飲まない「休肝日」を設けることも節酒のポイントですよ。

節度ある飲酒や定期健診なども活用し、病気を予防しましょう。

ポイント5 十分な睡眠時間をとる

慢性的な睡眠不足にある方は糖尿病や心筋梗塞、狭心症などの生活習慣病にかかりやすいことが分かっています*22。

十分な睡眠をとることも生活習慣病予防には欠かせないのですね。

だからといってたくさん眠れば良いというものではなく、睡眠時間が極端に短かったり長かったりする方に比べ、7時間前後の睡眠をとっている方が生活習慣病発症のリスクが小さいということが研究の結果から示唆されています*23。

忙しい日々を送っていてつい睡眠時間を削ってしまっている、という方は睡眠時間の確保を意識してくださいね。

*22 厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」

*23 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」

【関連情報】 「睡眠負債」についてもっと知りたい方はこちら

4.定期的な健康診断も重要

生活習慣病の予防には、定期的に健康診断を受けることも重要です。

生活習慣病はかかっても自覚症状がないことが多く、気付かないうちに進行してしまうことがあります。

健康診断では、自覚症状が出る前に体に潜む病気を発見や生活習慣病を発症するリスクが発見できるため、気になる症状がなくても受けることが重要です。

全国健康保険協会では健康診断の種類や金額、人によってどんな健診が受けられるかなどの情報を公開しているので、参考にしてみてくださいね。

毎年定期的に健康診断を受け、異常がないかを確認しましょう。

5.生活習慣病についてのまとめ

生活習慣病は食習慣や運動習慣、休養、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が発症や進行に深く関与する病気の総称です。

初期には自覚症状のないものが少なくありませんが、放置していると進行したり、より重篤な病気の発症を招いたりして命に関わる場合があります。

生活習慣を改めることで予防したり既に発症していても進行を遅らせたりすることが可能なので、健康的な生活習慣を身に付けておくことが重要だといえるでしょう。

また生活習慣病は早期発見のための健康診断も非常に重要です。

この記事を参考にできるところから生活習慣を改め、毎年の健康診断を欠かさないようにしてくださいね。