忙しい日々を送っていると、自分でも気付かないうちに疲れをためてしまいがちです。

多少の疲れなら無視して頑張ってしまう、という方もいらっしゃるかもしれませんが、疲れは体からの危険信号です。

疲れを解消せず放置していると心身に大きな負担がかかってしまいます。

無理を続けていると病気になってしまう可能性もあるため、適度に休養を取りリフレッシュすることが重要です。

この記事では疲労がなぜ起こるのか、疲労が心身に及ぼす影響、疲労回復のためにすべきことを解説します。

1.そもそも疲労とは

「なんとなく体が重くてやる気が出ない……」

「最近、寝起きが悪いかも……疲れがたまっているのかな?」

疲れがたまっていると、心身の調子が悪くなりパフォーマンスも落ちてしまいますよね。

肉体的な疲れと違い、精神的な疲れは自分でも自覚しにくい部分があるかもしれません。

しかし精神的なものも肉体的なものも、疲れは無視してはならない体からのサインです。

まずは疲れとはなんなのか、その定義や原因についてお伝えしましょう。

1-1.疲労の定義

疲れは痛みや発熱と並び、体が発する危険信号の一つです。

放置していると身体が正常な状態を保てなくなってしまうかもしれません。

疲れとは、心身の負担が大きく活動能力が低下している状態のことを指します。

日本疲労学会は、疲労を「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態」と定義しています*1。

疲労は「末梢性疲労」と「中枢性疲労」に分けられます。

末梢性疲労とは、体を酷使することで生じる肉体的な疲労のことです。

末梢性疲労は、身体を構成しはたらかせるための材料となる物質やエネルギーが枯渇した状態に当たります。

肉体的な疲れというと筋肉痛などが思い浮かぶかもしれませんが、筋肉だけでなく内臓も使い過ぎると機能が低下し疲弊してしまいます。

筋肉に比べ内臓の疲れは気付きにくく、自覚症状がないまま重症化するケースも少なくありません。

一方、体を動かしていないのに精神的に疲れたと感じる場合や、神経が疲労している場合のことを中枢性疲労といいます。

長時間の会議をしたり、パソコンに長く向き合って作業したりしているとぐったりしてしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また人間関係に悩んで疲れを感じることもありますよね。

*1 一般社団法人 日本疲労学会「抗疲労臨床評価ガイドライン」

1-2.疲労の原因

疲労には肉体的なものと精神的なものがありますが、実は肉体的な疲れにも精神的な疲れにも共通する原因があると考えられています。

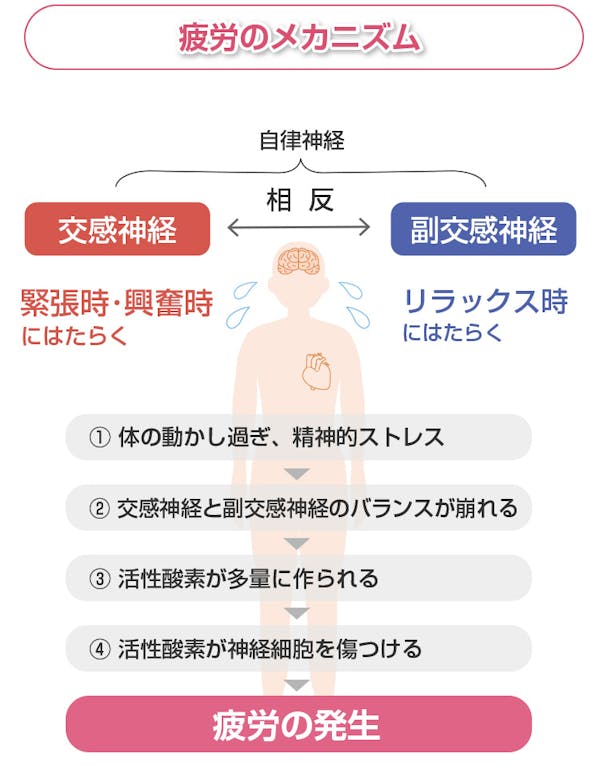

かつては運動すると筋肉の中に増える「乳酸」という物質が疲労の原因だと考えられていましたが、近年ではこの説は否定されており、現在疲労の原因だと考えられているのは活性酸素による自律神経へのダメージです。

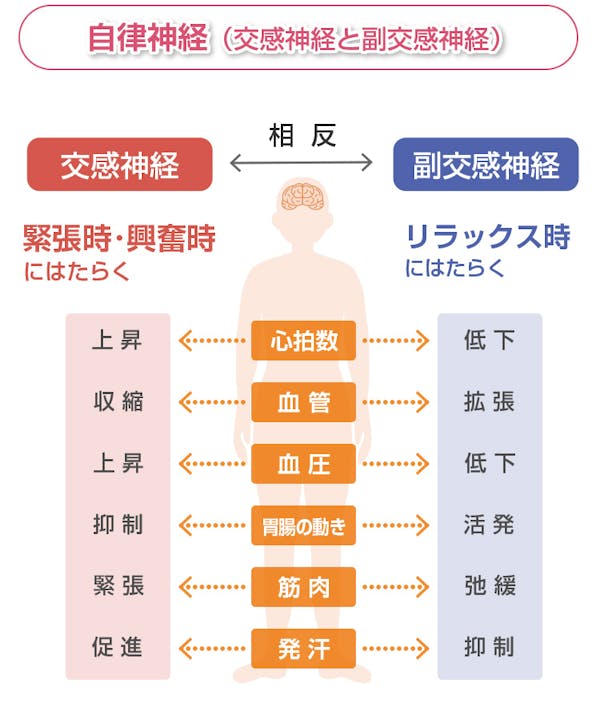

自律神経は互いに相反したはたらきをする交感神経と副交感神経に分けられ、緊張したり興奮したりしているときには交感神経、リラックスしているときには副交感神経が優位になります。

身体を動かし過ぎたり精神的なストレスを感じ過ぎたりすると自律神経のバランスが崩れ、「活性酸素」が大量に生成されます。

体内には活性酸素の悪いはたらきから身体を守る機能が備わっていますが、活性酸素の生成がこの機能を上回ってしまうと、活性酸素が神経細胞を傷つけ疲労が生じるのです。

また加齢や紫外線、睡眠障害なども活性酸素を増やす要因であり、疲労を招くと考えられています。

【関連情報】 「疲労の種類」についてもっと知りたい方はこちら

2.疲労が心身に及ぼす影響

疲労は身体からの危険信号の一つです。

たまった疲れを無視し続けていると心身に大きな悪影響が及んでしまう可能性があります。

ここでは疲労が身体や心に及ぼす影響についてお伝えしましょう。

2-1.身体への影響

疲労が身体に及ぼす影響として、まず思い浮かぶのは身体のだるさや肩こりなどの筋肉の痛み、眼精疲労などではないでしょうか。

特にデスクワークでパソコンなどの画面を長時間見つめる仕事に就いていらっしゃる方は、肩こりや眼精疲労に悩まされているかもしれません。

またその他にも疲れが原因で不眠や動悸、呼吸困難、耳鳴り、嗅覚や聴覚の異常、微熱などの症状が現れる場合があります。

「疲れなんて多少無視しても大丈夫でしょ?」

と考えて無理を続けている方もいらっしゃるかもしれませんが、毎日の疲れはその場で解消されないとどんどん蓄積されてしまいます。

疲労が長い間にわたって積み重なると、疲れがなかなか取れずいつもだるい、「蓄積疲労」と呼ばれる状態に陥ってしまいます。

蓄積疲労状態になると、休養や睡眠を取ったり、栄養を摂取したりしても疲労が解消できず、回復が困難になります。

またさらにこの状態を放置していると症状が悪化し、「自律神経失調症」になったり、最悪の場合には過労死に至ったりしてしまいます。

慢性的な体調不良や病気になってしまわないために、疲れはそのときどきでしっかり解消しておきたいですね。

2-2.精神への影響

疲労の影響は身体だけでなく精神にも表れます。

怒りっぽくなったり、勘違いやど忘れが増えてしまったりする場合があるのです。

忙しい日々が続き精神的に疲弊してしまったという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

疲れを甘く見て放置していると、うつ病などの精神疾患になってしまう可能性もあります。

そのような事態に陥る前に、自分の疲れを自覚してきちんと休息を取るようにしてくださいね。

3.疲労回復のためにすべきこと

「たまった疲れを取るためにはどうしたら良いんだろう?」

と気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、疲労回復のためにすべきことをご紹介しましょう。

3-1.十分で良質な睡眠を取る

疲労回復のためにはまず十分な睡眠を取ることが重要です。

忙しさのために睡眠時間を削ってしまっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

睡眠は身体だけでなく、脳を休ませるためにも欠かせません。

まずはしっかり睡眠時間を確保することを心掛けましょう。

また時間を確保するだけでなく、睡眠の質を高めることも重要です。

「最近、寝つきが悪い」

「途中で目が覚めてしまう」

といった睡眠に関する悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

快眠のためには、規則正しい生活を送ることが欠かせません。

ヒトの身体には体内時計があり、自分の意思ではコントロールできない機能がホルモンの分泌や生理的な活動を調節し、睡眠に前もって備えています。

規則正しい生活を送ることで体内時計が整い、快適な眠りへいざなってくれると考えられるのです。

また体内時計の周期を整えるため、適切なタイミングで光を浴びることも重要です。

ヒトの体内時計周期は24時間より長めであるため、毎日早めてあげなければ後ろにずれていってしまいます。

朝の光は体内時計の周期を整える効果があるため、朝起きたタイミングで日光を浴びるようにしましょう。

また夜に光を浴びると体内時計が遅れてしまうため、夜にはあまり光を浴びないようにするのがおすすめです。

3-2.栄養バランスの良い食事を摂る

「疲労回復に効果的な成分はあるのかな?」

「何を食べたら疲れが取れるんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「クエン酸」など一般的に「疲労回復に良い」といわれている物質はさまざまにありますが、ヒトにおいて明確な疲労回復効果があると証明されている物質はまれです。

ヒトの体には、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルといったさまざまな栄養素が不可欠なので、まずは栄養バランスの取れた食事を摂ることが重要だといえるでしょう。

炭水化物・たんぱく質・脂質は体のエネルギーとなるためまとめて「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。

またビタミンは代謝、ミネラルは体の組織の構成や生理機能の維持・調節に欠かせません。

炭水化物や脂肪などを効率よくエネルギーとして利用できないと疲労感の原因になってしまいます。

特にビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6はエネルギーを生み出すはたらきに関わっているため、エネルギー産生栄養素とともに不足しないようしっかり摂取しておきましょう。

また疲れの原因は活性酸素による神経細胞へのダメージであるといわれているため、抗酸化作用のある栄養素も積極的に摂っておきたいところです。

抗酸化作用のある物質の代表的なものとして、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEが挙げられます。

その他にもアントシアニンやイソフラボンなどのポリフェノール、動植物に含まれる黄色や赤色の色素・カロテノイド、コエンザイムQ10などにも抗酸化作用があります。

また産官学が連携して立ち上げられた「疲労定量化及び抗疲労医薬・食品開発プロジェクト」において研究された「イミダゾールジペプチド(イミダペプチド)」も注目を集めています。

イミダゾールジペプチドは鶏のむね肉に多く含まれている抗酸化作用を持つ物質です。

1日100gの鶏むね肉を摂取することで、体内の活性酸素を除去し日常生活の疲れを防止するといわれています*2。

日ごろからしっかりと栄養素を摂るよう心掛けましょう。

*2 独立行政法人 農畜産業振興機構「【まめ知識】鶏むね肉ってすごい!」

3-3.湯船につかる

忙しかったり、面倒だったりしてシャワーを浴びるだけで済ませてしまっているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ゆっくりお風呂につかることも疲労回復には効果的です。

眠気は脳の温度が下がるときにやってくるため、体を温めておくことで寝つきが良くなると考えられます。

また入浴によって血行が良くなったり、副交感神経が優位になることでぐっすり眠れたりする効果も期待できます。

安らかな眠りのためには夜眠りに就く2〜3時間前、38度のぬるめのお湯に25〜30分程度ゆっくりつかるのがおすすめ *3です。

熱めのお風呂は体に負担がかかってしまうため、42度のお湯なら5分程度*3にとどめておきましょう。

また腹部までをお湯に浸ける半身浴もおすすめです。

半身浴の場合、40度のお湯で30分ほど、汗をかく程度の入浴がすすめられます*3。

*3 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

3-4.適度に体を動かす

適度に体を動かすことも疲労の回復や予防のためにおすすめです。

特にデスクワークの方はずっと同じ姿勢でいることが多いのではないでしょうか。

体を動かさずじっとしているままだと、下半身の血流が滞ってしまいます。

仕事の合間にも少しでも立ち上がって歩くことを意識してみましょう。

また余暇に有酸素運動を行うこともおすすめです。

適度な有酸素運動には副交感神経を優位にして体をリラックスさせる効果があります。

ただし体力を消耗するほど激しい運動はかえって交感神経を活性化させ疲労を増してしまうため、心地よいと感じられる程度にとどめておいてくださいね。

【関連情報】 「おすすめの有酸素運動」についてもっと知りたい方はこちら

3-5.よく笑う

疲労回復のためにはよく笑うことも効果的だと考えられます。

笑うことで副交感神経が優位になり、安心感や安らぎを感じられるといわれています。

忙しかったり精神的に張り詰めたりする日々が続いているせいで笑う機会があまりなくなっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

親しい方と話したり、好きなお笑いを見たりして笑う機会をつくってみてくださいね。

4.疲労回復について まとめ

疲労は発熱や痛みと同様、体からの危険信号だと考えられます。

かつては乳酸が疲労の原因物質であると考えられていましたが、現在では肉体的なものも精神的なものも、疲労は活性酸素による神経細胞へのダメージによるものと考えられています。

疲労を無視して無理を続けていると、体や心にダメージが積み重なり、さまざまな症状や病気の原因になってしまいます。

疲労をため込まないためには毎日の疲れをその都度解消することが重要です。

疲労回復のためにはまず十分で質の高い睡眠を取ることを心掛けましょう。

また栄養バランスの良い食事を摂り、健康な体をつくることも欠かせません。

その他にも、適度に体を動かしたり、よく笑ったりすることも疲労回復に効果的だと考えられます。

疲れを次の日に持ち越してしまわないよう、毎日しっかり休むようにしてくださいね。