前腕を鍛えられる筋トレは?筋トレ効果を高めるポイントも詳しく解説

「前腕を鍛えるには、どんな筋トレメニューが良いのかな?」

「前腕を鍛えるとどんなメリットがあるんだろう?」

腕というと「上腕二頭筋」などの筋肉を想定することも多いかもしれませんが、前腕にも複数の筋肉があり、それぞれに重要な役割があります。

前腕を鍛えることでスポーツをする上で役立つほか、けがの予防につながるなどのメリットもあるのです。

しかし、前腕の鍛え方が分からないという方もいらっしゃることでしょう。

そこでこの記事では、前腕の筋肉の部位や特徴、前腕を鍛えることで得られるメリットや前腕を鍛えられる筋トレメニュー、さらに筋トレ効果を高めるためのポイントまで詳しく解説します。

たくましい腕を目指したいという方は必見ですよ。

1.前腕とは

「前腕ってどこからどこまでを指すの?」

このように疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

前腕とは、手首(手関節)から肘(肘関節)までの部分を指します。

なお、この前腕部には複数の筋肉があり、まとめて「前腕筋」とも呼ばれます。

前腕筋には手をひねったり手首を曲げたりするほか、物を押したり肘や指を曲げたりするなどさまざまな役割があります。

前腕筋は私たちが生活する上で欠かせない筋肉なのですね。

2.前腕の筋肉

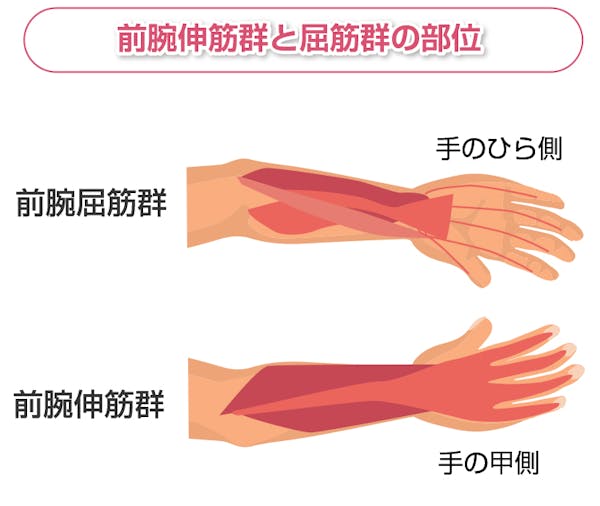

前腕にはいくつもの筋肉がありますが、大きく「屈筋群」と「伸筋群」とに分けられます。

そこでここでは屈筋群と伸筋群の筋肉の部位や特徴を解説しましょう。

2-1.屈筋群

屈筋群は、肘の内側から前腕の手のひら側を通り、指先までつながる筋肉の総称です。

屈筋群には「橈骨主根屈筋(とうこつしゅこんきんぐん)」や「尺側手根屈筋(しゃくそくしゅこんきんぐん)」「円回内筋(えんかいないきん)」「浅指屈筋(せんしくっきん)」「長掌筋(ちょうしょうきん)」など主に手首を内側に曲げる役割のある筋肉が集まっています。

また手首を曲げるだけでなく、物を投げる際に肘の内側にかかる負担を軽減させる役割もあります。

日常生活だけでなく、野球などのスポーツを行う場合にも活躍する筋肉といえるでしょう。

2-2.伸筋群

伸筋群は「長橈骨手根伸筋(ちょうとうこつしゅこんしんきん)」「短橈側手根伸筋(たんとうこつしゅこんしんきん)」「尺側手根伸筋(しゃくそくしゅこんしんきん)」「総指伸筋(そうししんきん)」の総称で、肘の外側から指までを通る筋肉を指します。

伸筋という名称ですが、短橈側手根伸筋や長橈骨手根伸筋は手首を手の甲の方へと曲げる作用があります。

屈筋群と同様、日常でよく使われる筋肉といえますね。

3.前腕を鍛えることで得られるメリット

「前腕を鍛えるとどんな効果があるのかな?」

というのも気になるところですよね。

そこでここでは前腕を鍛えることで得られるメリットを四つ紹介しましょう。

メリット1 たくましい腕を目指せる

前腕を鍛えることで、たくましい腕を目指せるのは大きなメリットといえるでしょう。

男性の場合、筋肉の際立った腕に憧れるという方も多くいらっしゃるかもしれません。

日常のなかでも、手洗いなどで腕まくりをして腕を出す機会は多いですよね。

前腕を鍛えれば腕まくりをした際にもさりげなくたくましい腕をアピールできるでしょう。

メリット2 握力の向上につながる

前腕を鍛えることは握力の向上にもつながります。

前腕筋は指を曲げる動きにも関わるため、鍛えることで握力も強化されるのです。

特に体操や球技などをしている方にとってはうれしい効果といえるでしょう。

メリット3 スポーツパフォーマンスが向上する

前腕筋を鍛えることはスポーツパフォーマンスの向上にもつながります。

前腕筋は多くのスポーツで使われ、バレーボールのスナップや野球の握り込みのほか、柔道では胴着をつかむ際にも関係しています。

スポーツを行うことでも前腕筋を鍛えることは可能ですが、パフォーマンス向上を目指したいという場合には、集中的に鍛えることでより効果が期待できるでしょう。

メリット4 けがの予防につながる

前腕筋を鍛えるとけがの予防にもつながります。

前腕筋が位置する肘や手首などは日常でよく使われ、けがをしやすい部位といえます。

無理に重いものを持ち上げるなどして負荷をかけると、靭帯(じんたい)を傷つけたり骨折したりする恐れがあるのです。

しかし、前腕筋を鍛えることで重さなどの負荷に対する抵抗力が高まり、けがを防ぐ効果が期待できます。

仕事で重いものを持つ機会が多いという場合には、けがを予防するという目的のためにも前腕筋を鍛えておくと良いかもしれませんね。

4.前腕を鍛えられる筋トレ

前腕を鍛えることでさまざまなメリットがありますが、鍛え方についても気になるところですよね。

そこでここではご自身の体重を負荷にして行う自重トレーニングとバーベルなどの器具を使用して行うトレーニングに分け、前腕を鍛えられる筋トレを紹介しましょう。

4-1.自重を使った筋トレメニュー

まずは自重で行える筋トレを紹介します。

自重トレーニングはどこでも行え、筋トレ初心者でも手軽に始められるというメリットがあります。

器具を使用する前に、まずは自重トレーニングで筋力をつけることから始めてみるのもおすすめです。

4-1-1.フィンガー・プッシュ・アップ

前腕の自重トレーニングには「フィンガー・プッシュ・アップ」があります。

フィンガー・プッシュ・アップでは前腕の屈筋群と伸筋群のほか、指の筋肉も鍛えることができます。

まず腕立て伏せの姿勢になり、指を伸ばして広げ、体を支えます。

顎は引き、背筋を伸ばしておきましょう。

そのまま肘を曲げ、腕立て伏せを行います。

肘を曲げる際、手のひらは地面に付かないよう気を付けて行いましょう。

4-2.器具を使った筋トレメニュー

次に、ダンベルやバーベルなどの器具を用いた筋トレメニューを紹介します。

ダンベルやバーベルは重量を変更できるため、負荷を調整しやすいといったメリットがあります。

トレーニングに慣れてきたら、徐々に重量を上げてみても良いでしょう。

4-2-1.レバレッジ・バー・エクササイズ

初めにダンベルを用いて行う「レバレッジ・バー・エクササイズ」を紹介します。

この筋トレでは、伸筋群、屈筋群を含めた前腕の幅広い筋肉を鍛えることができます。

まず手の甲を外側に向けてダンベルのどちらかの端を持ち、腕を体の横に伸ばしておきます。

このとき、もう一端は下を向くようにしておきましょう。

続いて、腕を下ろしたまま手首の力だけでもう一端を持ち上げます。

ダンベルを持ち上げる際は肘を曲げないよう注意して行いましょう。

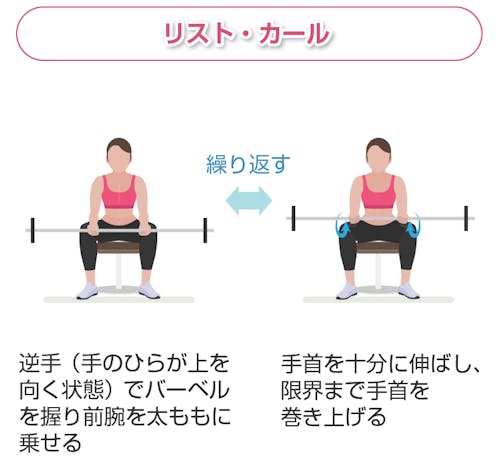

4-2-2.リスト・カール

続いて「リスト・カール」を紹介します。

リスト・カールでは、主に屈筋群の筋肉を鍛えることができます。

まず手のひらが上を向くようバーベルのグリップを握り、前腕を太ももの上に乗せます。

前腕は太ももに乗せたまま、手首を十分に伸ばし、限界まで巻き上げましょう。

効果を高めるためには、できるだけ前腕を動かさず手首だけでバーベルを持ち上げることがポイントです。

しかし手首は傷めやすい部位でもあるため、最初は重量を軽めにしたり、バーベルを巻き上げる動作をゆっくり行ったりするようにしましょう。

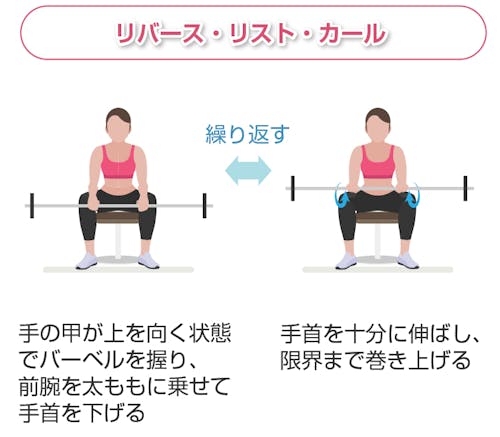

4-2-3.リバース・リスト・カール

最後に「リバース・リスト・カール」を紹介します。

リバース・リスト・カールでは、主に伸筋群の筋肉を鍛えることができます。

まず手の甲が上を向くようにバーベルのグリップを握り、前腕を太ももに乗せます。

前腕は太ももに乗せたまま、手首をしっかりと下げ、限界まで巻き上げましょう。

リスト・カールと同様、軽めの重量から始めたりゆっくりとした動作で行ったりすることが重要です。

反動をつけずゆっくり行うことで、けがの予防だけでなくより高い効果も期待できるでしょう。

5.筋トレ効果を高めるためのポイント

「筋トレの効果を高めるためにはどんなことに気を付けたら良いんだろう?」

せっかく筋トレを行うのなら、より効果的に行えるためのポイントも押さえておきたいところですよね。

そこでここでは筋トレの効果を高めるためのポイントを三つ紹介しましょう。

ポイント1 筋肉の修復に必要な栄養素を摂取する

筋トレを行う上では、筋肉の修復に欠かせない栄養素を摂ることが重要です。

これには筋肉をより大きくするための「超回復」と呼ばれるメカニズムが関与しています。

超回復とは、筋トレなどの運動によって一度筋肉の繊維を傷つけ、その後十分に休息をとったり栄養を摂取したりすることによって筋肉が修復されるプロセスのことです。

すなわち、筋肉は運動と休息、十分な栄養摂取を繰り返すことでより強化されるのです。

そのため筋トレばかりを頑張って必要な栄養を摂らずにいると、筋肉が育たないばかりか、けがの原因になることもあります。

筋トレ効果を高めるためにも十分な栄養を摂取するよう心掛けましょう。

栄養は、筋肉を動かす際のエネルギー源となる炭水化物や筋肉の材料となるたんぱく質のほか、筋肉の合成を助けるビタミン類などを取り入れることが重要です。

厚生労働省では、1日当たりのたんぱく質摂取推奨量を18〜64歳の男性で65g、65歳以上の男性で60g、18歳以上の女性では50g[2]と設定しています。

たんぱく質は肉類や魚類、卵、乳製品、大豆製品などに豊富に含まれるため、これらの食品を毎日の食事に取り入れてみましょう。

炭水化物は体内で分解された後に筋肉のエネルギーとして活用されるため、毎日の食事だけでなく、筋トレ前にも十分に摂取したいところですね。

ビタミン類では、たんぱく質が筋肉へと合成されるのを助けるビタミンB6やビタミンCなどが有効です。

ビタミンB6を含む鶏肉にはたんぱく質も含まれるため、筋トレを行う際の食事におすすめです。

ポイント2 有酸素運動も行う

筋トレだけでなく、「有酸素運動」を行うことも重要です。

筋トレは筋肉を動かす際のエネルギー源として酸素を使わず体内の糖質を利用することから「無酸素運動」と呼ばれます。

一方の有酸素運動はウォーキングやサイクリング、エアロビクスダンス、水泳などの比較的負荷の軽い運動が該当し、筋肉を動かす際のエネルギーとして酸素と一緒に脂肪や血糖が使われます。

筋肉量を増やす効果が期待できるのは筋トレなどの無酸素運動ですが、脂肪燃焼に効果が期待できるのは有酸素運動です。

筋肉を際立たせたい場合には、その上にある脂肪を燃焼させる必要があります。

そのため、無酸素運動だけでなく有酸素運動も行う必要があるのですね。

しかし、このとき注意が必要なのが運動を行う順番です。

脂肪燃焼のためには、筋トレを先に行う方が効果的であるとされています。

これは筋トレを先に行うことで脂肪を分解する作用を持つ「成長ホルモン」の分泌が促進されるためです。

成長ホルモンの脂肪分解作用は筋トレ後にも持続するため、その後に有酸素運動を行えばより高い脂肪燃焼効果が期待できるのです。

一方で、有酸素運動を先に行った場合には成長ホルモンの分泌が抑制されてしまいます。

できるなら脂肪燃焼効果を高めるために、筋トレ後に有酸素運動を行いたいところですよね。

しかし、必ずしも筋トレの直後に有酸素運動を行う必要はありません。

有酸素運動は筋トレを行った後5〜6時間の間に行ったり、有酸素運動を行う時間が取れない場合などは掃除や家事などを活動的に行ったりすることでも効果が期待できるといわれています[4]。

ご自身の生活スタイルに合わせて筋トレと有酸素運動を行えるよう調整してみましょう。

有酸素運動については以下の記事で詳しく解説しています。

有酸素運動とは?効果や無酸素運動との違い、おすすめの運動を紹介

[4] 公益財団法人横浜市スポーツ協会 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編)知っておきたい肥満と減量の基礎知識【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由」

ポイント3 休息日を設ける

筋トレの効果を高めるためには、休息日を設けることも重要です。

筋トレは特定の筋肉に集中的に負荷をかけるため、その筋肉の回復のため間隔を開ける必要があるのです。

十分な間隔を開けずに筋トレを続け、疲労が積み重なる状態を「オーバートレーニング症候群」といいます。

オーバートレーニング症候群ではホルモンバランスが崩れ、だるさや疲れやすさだけでなく、安静にしているときの血圧や心拍数の上昇など心血管系に悪影響を及ぼすこともあります。

さらに、重症になればなるほど回復までに時間がかかるといわれているのです。

そのため筋トレは適宜休息日を挟みながら行う必要があるのですね。

具体的には、筋トレは2〜3日に1回程度[5]のペースで行うことが勧められています。

オーバートレーニング症候群を防ぐだけでなく、筋トレ効果を高めるためにも無理のない範囲で継続することが重要といえるでしょう。

6.前腕の筋トレについて まとめ

前腕の筋肉は大きく伸筋群と屈筋群とに分けられ、日常生活でのさまざまな動作のほかスポーツをする際にも役立つ筋肉が集まっています。

前腕筋を鍛えるには、自重で行えるフィンガー・プッシュ・アップやバーベルを用いて行うリスト・カールなどが有効です。

前腕筋を鍛えることで、スポーツパフォーマンスや握力の向上、けがの予防などの効果が期待できるでしょう。

筋トレの効果を高めるためには、単に筋トレだけを行うのではなく、有酸素運動も併せて行うことが重要です。

また、適宜休息日を挟んだり筋肉の修復に必要な栄養素をしっかり摂ったりすることも意識しましょう。