女性の平均的な腹囲とは?年代別の統計と健康的な痩せ方を紹介!

「女性の腹囲の平均ってどれくらいなんだろう?」

「おなかの脂肪が気になるし、痩せたいな」

このように感じている女性もいらっしゃるかもしれません。

実は、一般的に確認が可能な女性の腹囲平均値の統計は国内にはありません。

しかし厚生労働省が行った調査では腹囲を5cmごとに区切り、調査対象の女性がどの範囲に多く分布しているかを明らかにしているため、平均的な腹囲を推測することは可能だといえるでしょう。

この結果からは、年齢ごとに平均的な腹囲は異なることがうかがえます。

女性は男性と比べて皮下脂肪が蓄積しやすく、この脂肪は一度ついてしまうとなかなか落ちません。

そのため、腹囲を細く保ちたいという方は普段から脂肪を蓄積させ過ぎないことを意識する必要があるでしょう。

この記事では女性の平均的な腹囲と、腹囲を減らすために消費する必要のあるカロリーを紹介した後、健康的に痩せるためのポイントを運動と食事とに分けて解説します。

減量に取り組む上での注意点についても触れているので、ぜひお読みくださいね。

1.女性の平均的な腹囲とは?

「女性の腹囲の平均はどれくらいなのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は残念ながら、国内には一般的に確認が可能な女性の平均腹囲の統計は存在しません。

しかし厚生労働省は「令和元年 国民健康・栄養調査」において腹囲の計測を行っています。

この結果を5cmごとに区切った分布で表しているためご紹介しましょう。

年代別の分布は以下のとおりとなっており、カッコ内のパーセンテージは調査数に対してその範囲に該当する人が占める割合です。

【年代別・女性の腹囲の分布】

| 腹囲 | 20〜29歳(228人) | 30〜39歳(343人) | 40〜49歳(582人) | 50〜59歳(613人) | 60〜69歳(882人) | 70歳以上(1,268人) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 50cm未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| 50〜55cm | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |

| 55〜60cm | 1.9% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |

| 60〜65cm | 10.3% | 6.3% | 6.8% | 4.3% | 2.8% | 1.3% |

| 65〜70cm | 24.3% | 15.1% | 14.2% | 8.5% | 6.2% | 6.1% |

| 70〜75cm | 21.5% | 25.0% | 25.7% | 18.2% | 12.6% | 9.6% |

| 75〜80cm | 21.5% | 22.4% | 17.0% | 22.5% | 16.2% | 17.4% |

| 80〜85cm | 9.3% | 14.6% | 15.5% | 17.9% | 19.4% | 20.8% |

| 85〜90cm | 5.6% | 6.3% | 9.3% | 12.0% | 18.5% | 17.4% |

| 90〜95cm | 3.7% | 4.7% | 5.3% | 7.4% | 12.1% | 14.5% |

| 95〜100cm | 0.0% | 1.0% | 3.1% | 4.8% | 5.7% | 7.3% |

| 100〜105cm | 0.9% | 2.1% | 0.9% | 2.8% | 4.5% | 3.8% |

| 105〜110cm | 0.0% | 1.0% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.3% |

| 110〜115cm | 0.0% | 1.0% | 1.2% | 0.6% | 0.4% | 0.0% |

| 115〜120cm | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |

| 120cm以上 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

また調査数が少ない年代もありますが、女性の各年代で分布数が多い腹囲は以下のとおりです。

【年代別・分布数が多い腹囲の範囲】

| 年代 | 1. | 2. | 3. |

|---|---|---|---|

| 20代 | 65〜70cm(24.3%) | 70〜75cm(21.5%) | 75〜80cm(21.5%) |

| 30代 | 70〜75cm(25.0%) | 75〜80cm(22.4%) | 65〜70cm(15.1%) |

| 40代 | 70〜75cm(25.7%) | 75〜80cm(17.0%) | 80〜85cm(15.5%) |

| 50代 | 75〜80cm(22.5%) | 70〜75cm(18.2%) | 80〜85cm(17.9%) |

| 60代 | 80〜85cm(19.4%) | 85〜90cm(18.5%) | 75〜80cm(16.2%) |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

20代では腹囲が65〜75cmの範囲に含まれる人は45.8%と半数近くいますが、50代では26.7%に低下し、代わりに70〜75cmの範囲に含まれる人が40.7%に上っています。

この結果を踏まえると、年齢が上がるにつれて平均腹囲は大きくなる傾向にあるといえるでしょう。

これは加齢に伴って基礎代謝が落ち、脂肪量が増えているためと考えられます。

基礎代謝は年をとるにつれて低下する傾向にあります。

そのため全体の消費カロリーが減り、太りやすくなってしまうのです。

なお、体脂肪は主に「内臓脂肪」と「皮下脂肪」とに分けられ、女性は皮下脂肪がつきやすいといわれています。

しかし女性でも年齢を重ねるとおなか周りに脂肪がつきやすくなるといわれています。

皮下脂肪は一度ついてしまうとなかなか落とせないといわれていますが、内臓脂肪は比較的落としやすいのが特徴です。

内臓脂肪の蓄積を放置していると、高血圧や糖尿病、脂質異常症などのリスクが高まり、さらに心筋梗塞などの原因となる動脈硬化の進行を招く恐れもあります。

おなか周りや体重が気になるという方は、必要に応じて体型維持を心掛けましょう。

女性で腹囲が90cm以上、かつ高血圧・高血糖・血中脂質異常のうち二つ以上が見られる場合には心臓病や脳卒中などの病気にかかりやすい「メタボリックシンドローム」であると診断され、改善が勧められます[2]。

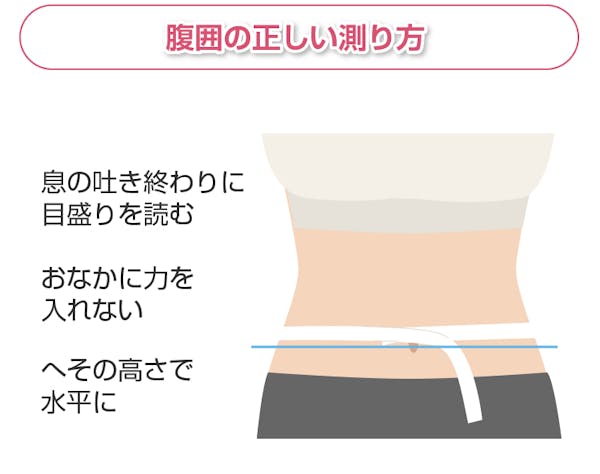

2.腹囲の正しい測り方

「腹囲ってどう測れば良いんだろう?」

という疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

腹囲の正しい測り方は以下のとおりです。

腹囲を測る際は巻尺をへその高さに水平に巻き付けます。

服はまくり、腹部に直接巻尺を当てるようにしてくださいね。

また両足をそろえ、おなかに力が入らないよう心掛けておきましょう。

自然に呼吸し、息を吐き終わったときに目盛りを読みます。

より正確な結果を得るため、できるだけ最後に飲食をしてから2時間後に測定をすると良いでしょう[3]。

測定結果を年代別のデータと照らし合わせれば、現状を客観的に把握することができるでしょう。

3.腹囲を1cm減らすためのカロリー計算

「腹囲を減らすにはどうしたら良いんだろう……?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

腹囲の1cmは内臓脂肪1kgに相当するといわれています[4]。

つまり腹囲を1cm減らすためには内臓脂肪を1kg落とす必要があるのです[4]。

そして体脂肪を1kg減らすには、食事などからのエネルギー摂取量(摂取カロリー)を減らした分と、運動などによるエネルギー消費量(消費カロリー)を増やした分、合わせて約7,000kcalが必要だといわれています[5]。

また運動など体を動かしたときのカロリー(kcal)は、メッツ×時間(h)×体重(kg)という式で求められます[5]。

仮に体重50kgの方が運動だけで約7,000kcalを消費しようとした場合を考えてみましょう。

実施するのはジョギング(7.5メッツ)のみとすると、18時間行うことで消費カロリーが7,000 kcalを超えます。

計算式は「7.5(メッツ)×18(時間)×50(kg)×1.05=7,087.5kcal」です。

実施期間を1カ月とすると、週当たりでは4.5時間ほどということになりますね。

より強度の高い運動を選んだり、カロリー制限を同時に行ったりすれば実施時間は短くできます。

まずは目標とする腹囲を決め、そこに向けて無理のない範囲で努力を続けるのが良いでしょう。

4.健康的に痩せるための運動のポイント

「どうすれば健康的に痩せられるんだろう?」

「腹囲を減らしたいけど、体に悪いことはしたくないな」

このような悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは健康的に痩せるための運動のポイントを二つご紹介します。

ポイント1 有酸素運動で脂肪を燃やす

健康的に痩せるためには、まずは有酸素運動を行うことをおすすめします。

有酸素運動では脂肪をエネルギーとするため、体脂肪の直接的な減少効果が期待できます。

ただし、運動だけで脂肪を減少させるためには、少なくとも「週10メッツ・時以上」の有酸素運動を行う必要があるとされています[7]。

「週10メッツ・時以上」とは、「メッツ×実施時間の合計が週当たり10以上になる」という意味です。

代表的な有酸素運動とそのメッツは以下のとおりです。

| 運動内容 | メッツ |

|---|---|

| 散歩 | |

| ジョギング(全般、自分で選んだペースで) | |

| 水泳・自由形(ゆっくり) | |

| 水中歩行(ゆっくり) | |

| 自転車をこぐ(時速16.2km未満) | |

| エアロビクスダンス(弱い衝撃、ほどほどの労力) |

国立研究開発法人 産業技術総合研究所「改訂第2版『身体活動のメッツ(METs)表』成人版」をもとに執筆者作成

「週10メッツ・時」の有酸素運動を行うには、ゆっくりとした水中歩行(2.5メッツ)を週に4時間行うか、散歩(3.5メッツ)を週に3時間ほど行えば良いことが分かります。

また、同じ種目でも強度が高くなればメッツの値も大きくなり、必要な実施時間も短くなります。

例えば強度の高いエアロビクスダンスは8.0メッツに相当するので、1時間強で「10メッツ・時以上」を達成できますね[8]。

加えて、30分の有酸素運動を1回行っても、10分の有酸素運動を3回行っても、効果に差はないことが分かっています[7]。

つまり無理に長く続ける必要はなく、時間や体力がないという場合は短い運動を何度も実施すれば良いのです。

有酸素運動を継続するには、自分に合った種目や強度を選ぶこと、無理のない時間内で実施することが重要だといえるでしょう。

[7] 厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」

ポイント2 筋トレで基礎代謝を上げる

ダイエットのためには筋トレも有効だと考えられます。

筋トレをして筋肉がつくと「基礎代謝」が上がり、脂肪がつきにくい体になるとされています。

基礎代謝は筋肉量の影響を受け、筋肉量が多いほどエネルギー消費量(消費カロリー)が多くなります。

筋トレ自体には脂肪の燃焼効果はありませんが、腹囲を減らすには有酸素運動と筋トレを並行した方が良いといえるのですね。

なお、筋トレと有酸素運動を同日に行う場合、筋トレの後に有酸素運動を行う方がより効果的に脂肪を燃焼させられるといわれています。

筋トレのような激しい運動を行うと成長ホルモンが分泌され、その作用により中性脂肪の分解が促されると考えられているのです。

筋トレを行うことで脂肪が燃えやすい状態をつくることができるのですね。

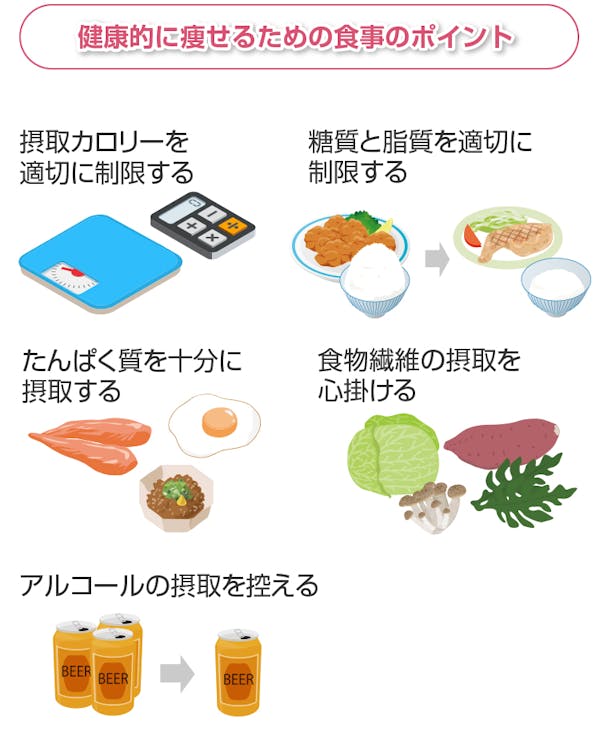

5.健康的に痩せるための食事のポイント

「食生活を見直した方が良いのは分かるけど、具体的に何をしたら良いんだろう?」

脂肪が蓄積するのを防ぎ、腹囲を減少させるには食生活を見直す必要があります。

ここでは健康的に痩せるための食事のポイントを五つご紹介します。

ポイント1 摂取カロリーを適切に制限する

脂肪の蓄積を防ぐには適切なエネルギー摂取量(摂取カロリー)を把握し、適切に制限することが重要です。

ここでは、健康的な体重を目標として設定した場合の1日の摂取カロリーの目安を計算します。

どれくらいのカロリーを摂取すれば良いかは、目標とする体重での推定必要カロリー(推定エネルギー必要量)が目安になります。

ただし、目標体重はBMIを参照して決めると良いでしょう。

BMIは国際的に用いられている肥満度を表す指標で、[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出できます[脚注]。

なお、厚生労働省は年齢に応じて目標とするBMIの範囲を定めています。

| 年齢 | 目標とするBMI |

|---|---|

| 18〜49歳 | |

| 50〜64歳 | |

| 65歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成 この範囲に収まるよう目標体重を決定すると良いでしょう。

また、BMIをベースとして目標体重を計算する場合、[身長(m)の2乗]に目標とするBMIをかけることで求められます [11]。

消費カロリーは身体活動量によって変動するため、推定必要カロリーはどれだけ体を動かしているかによって異なります。

このため推定必要カロリーの計算には以下のとおり、身体活動レベルを用います。

| 低い | 生活の大部分を座って過ごし、体を動かす機会があまりない場合 |

|---|---|

| 普通 | 座って過ごすことが多いが、歩いたり立った状態で作業・接客したりすることがある仕事に就いている場合、または通勤や買い物で歩いたり、家事をしたり、軽いスポーツを行ったりする習慣がある場合 |

| 高い | 移動したり立った状態で作業したりすることの多い仕事に就いている場合、または余暇にスポーツをするなどの活発な運動習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

下記の表でご自身の年齢と身体活動レベルを照らし合わせ、その値に目標体重をかければ1日当たりの摂取カロリーの目安が把握できます。

[10] 厚生労働省e-ヘルスネット「BMI」

ポイント2 糖質と脂質を適切に制限する

摂取カロリーを抑えたいなら、糖質と脂質の摂取量を適切に制限することが重要です。

ヒトの体がエネルギーとする、つまりカロリーがあるのは炭水化物(糖質)、たんぱく質、脂質の三つの栄養素であることが分かっています。

これら3種類の栄養素を「エネルギー産生栄養素」といいます。

このうち炭水化物の一種である糖質と脂質は摂り過ぎると脂肪として体内に蓄えられてしまいます。

そのため、糖質と脂質の摂取量を見直した方が良いといえるでしょう。

糖質単体の摂取量の目安についての基準はありませんが、厚生労働省は18歳以上の男女に対し1日の総エネルギー摂取量(総摂取カロリー)に対して炭水化物」から摂取するエネルギー(カロリー)が占める割合を50〜65%にするという目標量を設定しています[12]。

また脂質から摂取するエネルギーの割合の目標量は1日の総エネルギー摂取量に対し20〜30%です[12]。

糖質はご飯やパン、麺類、砂糖やそれを原材料とするお菓子、甘い飲み物などに多く含まれます。

脂質は食用油やバター、マーガリン、牛肉、豚肉などの肉類、スナック菓子などに多く含まれています。

脂肪の蓄積を防ぎたいなら、主食の量を減らしたり、お菓子などの間食を控えたり、肉中心の食生活を見直したりすると良いでしょう。

脂質の摂取量は揚げる、炒めるといった調理方法を、蒸す、煮るといった調理方法に変えるだけでも減らすことができます。

ポイント3 たんぱく質を十分に摂取する

たんぱく質もカロリーのある栄養素の一種ですが、十分に摂取するよう心掛けましょう。

たんぱく質はエネルギーとなる他に筋肉や臓器、皮膚、髪の毛などの体の器官の材料となったり、ホルモンや酵素、抗体などの体の機能を調節する成分を構成したりしています。

生命の維持に欠かせない重要な栄養素の一つなのですね。

体内のたんぱく質は多くが筋肉に蓄えられています。

しかしたんぱく質を十分に摂取できていないと筋肉のたんぱく質がエネルギー源として消費され、筋肉量が低下してしまいます。

筋肉量が低下すると基礎代謝が低下し、消費カロリーが減って痩せにくくなってしまいます。

そのような事態を避けるため、カロリー制限を行っている間もたんぱく質は十分に摂取しておく必要があるのですね。

厚生労働省が設定する成人女性のたんぱく質摂取推奨量は1日当たり50gです[14]。

たんぱく質は肉類、魚類、卵、豆類などの食品に多く含まれます。

肉や魚は脂質の含有量も多いため、カロリー過多には注意しつつしっかりとたんぱく質を摂取しておきましょう。

ポイント4 食物繊維の摂取を心掛ける

腹囲を減らすには、「食物繊維」を十分に摂取することも重要です。

食物繊維は炭水化物の一種で、ヒトの消化酵素では消化できないため大腸まで達します。

便の材料となったり、善玉菌の餌となって繁殖を促したりするため整腸作用があることで知られています。

またこの他に、食物繊維には脂質や糖、ナトリウムなどを体外に排出するはたらきがあり、脂肪の減少効果が期待できます。

厚生労働省は成人女性に対し、食物繊維の1日当たりの摂取目標量を18〜74歳では18g以上、75歳以上では17g以上に設定しています[15]。

食物繊維は1g当たり0〜2kcalと低カロリーであることもダイエット中には魅力的でしょう[15]。

食物繊維は豆類、野菜類、きのこ類、海藻類などの植物性食品に多く含まれます。

これらの食品の積極的な摂取を心掛けましょう。

ポイント5 アルコールの摂取を控える

脂肪の蓄積を防ぎたい場合は、アルコールの摂取をなるべく控えましょう。

アルコールには1g当たり約7kcalのエネルギー(カロリー)があります[16]。

その上、お酒には糖質(炭水化物)やたんぱく質が含まれていることもあり、高カロリーです。

さらにアルコールには食欲増進作用があることも分かっています。

そのため、お酒を飲むといつも以上に食が進んで、エネルギーを過剰に摂取してしまいがちです。

とはいえ、日常的にアルコールを摂取している方が断酒をするのは簡単なことではありませんよね。

そこで、ここでは厚生労働省が定めた飲酒量の基準を紹介します。

厚生労働省は「節度ある適度な飲酒」を「純アルコール量」で1日平均約20gとしています[17]。

純アルコール20g相当のお酒の量を種類別に示すと以下のとおりです。

公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成

また、週に2日ほどの休肝日を設けることが推奨されています[19]。

腹囲を減らすためにも、飲酒は適量に抑えるようにしましょう。

[17] 厚生労働省「健康日本21(アルコール)」

6.体重を減らす上での注意点

腹囲を減らすためとはいえ、過度な食事制限は禁物です。

極端な食事制限はリバウンドを招くだけでなく、健康に害を及ぼす恐れがあります。

体に必要な栄養素が不足し、さまざまな不調につながってしまうのです。

特に月経のある女性では、鉄不足による貧血や月経異常などが生じやすいといわれています。

またときには拒食症や過食症などの「摂食障害」を患うこともあります。

拒食症にかかると食事の量や回数を制限し、太りやすいとされている食べ物を避けるようになります。

「痩せたい」「太りたくない」という気持ちが極端なものになり、実際は痩せているのに本人は太っていると感じてしまいます。

また過食症はむちゃ食いをした後、体重が増えるのを防ぐために絶食したり、食べたものを吐いたりするのを繰り返す病気です。

どちらの病気も、患者の約90%を女性が占めています[20]。

摂食障害にかからないようにするには、身長に対する標準体重や平均腹囲に関する知識を得て、現状を正しく把握することが重要です。

また、極度の痩せ体型は月経不順や無月経などのリスクを高めることにも注意が必要です。

特に20代の場合は「卵巣年齢」の高齢化を招き、妊娠できる期間が短くなってしまう恐れもあります。

健康のために適切な体型を把握し、無理なダイエットは行わないよう注意しましょう。

7.女性の平均的な腹囲についてのまとめ

「女性の平均腹囲はどれくらいなんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、国内に女性の平均腹囲についての公的な統計は存在しません。

ただし厚生労働省は「令和元年 国民健康・栄養調査」において腹囲の測定を行っており、5cm刻みの腹囲の分布を公開しています。

20代では半数近くが65〜75cmの間に該当しますが、年代が上がるとその割合が減り、より腹囲の大きい層が増えるため、平均腹囲は加齢と共に大きくなるといえるでしょう。

女性は男性に比べ皮下脂肪がつきやすく内臓脂肪がつきにくい傾向にありますが、おなか周りが大きくなっている場合、内臓脂肪がついている可能性もあります。

内臓脂肪は動脈硬化進行の要因にもなり得るため、体脂肪の蓄積や腹囲の増大が気になるという方は適切な体重管理を行いましょう。

なお腹囲を1cm減らすためには内臓脂肪を1kg減らす必要があります。

これは食事などからの摂取カロリーを減らした分と、運動などによる消費カロリーを増やした分を、合わせ、約7,000kcalにしなければならないということを意味します。

体脂肪を減らすためには有酸素運動で脂肪を燃やし、筋トレで基礎代謝を上げることが重要です。

また食事では適切なカロリー制限を行い、たんぱく質や食物繊維を十分に摂取することを心掛けましょう。

お酒を控えることもポイントです。

ただし無理な食事制限はさまざまな不調を招く恐れがあるので注意してくださいね。