魚のタンパク質含有量は?種類別の含有量とその他の栄養素を解説

「魚に含まれるタンパク質ってどのくらいなのかな?」

「魚に含まれる栄養素はタンパク質以外に何があるんだろう?」

このような疑問を持ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

魚は、肉や大豆と同様にタンパク質が多く含まれている食品です。

タンパク質は筋肉や臓器をつくる重要な栄養素のため、不足すると成長障害や免疫機能の低下など体の不調につながる可能性があります。

また、魚にはタンパク質以外にも健康への効果が期待できる栄養素が多く含まれています。

この記事では、魚に含まれるタンパク質の量や特徴、タンパク質以外の栄養素について解説します。

また1日に摂るべきタンパク質の量もご紹介しているので参考にしてくださいね。

タンパク質をはじめ、豊富な栄養成分が含まれる魚を食べて、健康的な食生活を送りましょう。

1.代表的な魚や加工品のタンパク質含有量

タンパク質の含有量は魚の種類によって異なります。

魚は、筋肉中の赤い色素である「ミオグロビン」の含有量によって、白身魚と赤身魚の2種類に分類されます。

筋肉100g中のミオグロビンの含有量が10g以下のものを「白身魚」、10g以上のものを「赤身魚」と呼びます[1]。

ここでは代表的な白身魚と赤身魚、魚加工品のタンパク質含有量をご紹介します。

1-1.白身魚のタンパク質含有量

代表的な白身魚のタンパク質含有量は以下の表のとおりです。

【代表的な白身魚の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | タンパク質含有量 |

|---|---|---|

| べにざけ | 生 | 22.5g |

| しろさけ | 生 | 22.3g |

| まだい(天然) | 生 | 20.6g |

| ほっけ | 開き干し、生 | 20.6g |

| ひらめ(天然) | 生 | 20.0g |

| まがれい | 生 | 19.6g |

| かわはぎ | 生 | 18.8g |

| きす | 生 | 18.5g |

| きんめだい | 生 | 17.8g |

| すけとうだら | 生 | 17.4g |

| あなご | 生 | 17.3g |

| たちうお | 生 | 16.5g |

| はたはた | 生 | 14.1g |

| あんこう | 生 | 13.0g |

白身魚は沿岸や海底に生息しており、回遊するのではなく一つの場所に留まることが多い魚です。

一瞬の素早い動きは得意ですが、長い間動き続けることはできません。

魚に含まれるミオグロビンのはたらきは、酸素を保持し筋肉に供給することです。

白身魚は多くの酸素を取り込んでおく必要がないため、ミオグロビンの量が少なく白身に見えているのです。

また、さけは身の色から赤身の魚と思われがちですが、実は白身魚です。

身が赤く見えるのは、えびやかにに含まれる色素成分「アスタキサンチン」が含まれているためです。

1-2.赤身魚のタンパク質含有量

主な赤身魚のタンパク質含有量は以下の表のとおりです。

【代表的な赤身魚の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | タンパク質含有量 |

|---|---|---|

| くろまぐろ(天然、赤身) | 生 | 26.4g |

| びんなが | 生 | 26.0g |

| かつお(春獲り) | 生 | 25.8g |

| かつお(秋獲り) | 生 | 25.0g |

| きはだ | 生 | 24.3g |

| ぶり | 生 | 21.4g |

| うるめいわし | 生 | 21.3g |

| まさば | 生 | 20.6g |

| まあじ(皮付き) | 生 | 19.7g |

| まいわし | 生 | 19.2g |

| めかじき | 生 | 19.2g |

| さんま(皮付き) | 生 | 18.1g |

まぐろやかつおなどの赤身魚の多くは回遊魚であり、広い海を高速でずっと泳ぎ続けている魚です。

長時間にわたり多くの酸素を必要とするため、体内にミオグロビンが多く含まれ、赤身に見えています。

1-3.魚加工品のタンパク質含有量

生の魚だけでなく、魚加工品にもタンパク質は豊富に含まれています。

主な魚加工品のタンパク質含有量は以下の表のとおりです。

【代表的な魚加工品の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | タンパク質含有量 |

|---|---|---|

| さば缶詰 | 水煮 | 20.9g |

| かつお缶詰 | 油漬けフレーク | 18.8g |

| まぐろ(びんなが)缶詰 | 油漬けフレーク | 18.8g |

| まぐろ(びんなが)缶詰 | 水煮フレーク | 18.3g |

| まぐろ(きはだ)缶詰 | 油漬けフレーク | 17.7g |

| まぐろ(きはだ)缶詰 | 水煮フレーク | 16.0g |

| 焼きちくわ | - | 13.2g |

| 蒸しかまぼこ | - | 12.0g |

| 魚肉ソーセージ | - | 11.5g |

| はんぺん | - | 9.9g |

加工品は手に入れやすく、処理や調理の手間がかからず利用できるため、手軽にタンパク質を摂取したい方におすすめです。

しかし、加工段階で塩分を多量に使用する製品もあるため、何も加えていない生魚よりも塩分量が高い傾向にあります。

過剰な塩分摂取により高血圧になる可能性もあるため、加工食品に頼り過ぎないのがおすすめです。

2.魚に含まれるタンパク質の特徴

魚には体に必要な「アミノ酸」がバランス良く含まれています。

アミノ酸はタンパク質を構成する物質です。

タンパク質を構成するアミノ酸は20種類あり、ヒトの体内で合成できない9種類の「必須アミノ酸」と体内で合成できる11種類の「非必須アミノ酸」に分けられます[2]。

食品中のタンパク質の必須アミノ酸がヒトの体にとって望ましい量に対しどれくらいの割合で含まれているかを表す指標を「アミノ酸スコア」といい、100を上限として数値が大きいほど「良質なタンパク質」であるとされます[3]。

動物性タンパク質は植物性タンパク質に比べてアミノ酸スコアの高いものが多いといわれており、代表的な魚のアミノ酸スコアは以下のとおりです。

【代表的な魚のアミノ酸スコア】

| 食品名 | 加工状態など | アミノ酸スコア |

|---|---|---|

| まあじ | 生 | 100 |

| まいわし | 生 | 100 |

| まさば | 生 | 100 |

| しろさけ | 生 | 100 |

| くろまぐろ(天然、赤身) | 生 | 100 |

| みなみまぐろ(赤身) | 生 | 100 |

| めばちまぐろ(赤身) | 生 | 100 |

| ぶり | 生 | 100 |

| まだい(天然) | 生 | 100 |

| かつお | 生 | 100 |

| まがれい | 生 | 100 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」およびWHO「Protein and amino acid requirements in human nutrition : report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation 」をもとに執筆者作成

いずれもアミノ酸スコアが100で、良質なタンパク質が含まれていることが分かりますね。

タンパク質といえば肉が思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、魚も良いタンパク源になるでしょう。

また、一般的に魚のタンパク質は消化されやすいという特徴も持っています。

このため体内での吸収率が高く、消化器官に負荷をかけにくいとされています。

[3] 健康長寿ネット「三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量」

3.1日に摂取すべきタンパク質の量

「タンパク質は1日にどれくらい摂取すれば良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、1日当たりのたんぱく質の摂取推奨量は18〜64歳の男性で65g、65歳以上の男性で60g、18歳以上の女性の場合は50gです[4]。

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば20歳以上のタンパク質の平均摂取量は男性で78.8g、女性で66.4gです[5]。

通常の食生活を送っている方は不足なく摂取できているものと考えられますが、不足すると体に害がおよぶのでこの値を参考に十分な摂取を心掛けましょう。

また一般的に筋肉をつけたい方や運動を習慣的に行う方は体重1kg当たり2gのタンパク質を摂るべきであるといわれています[6]。

筋トレ中の方などは意識的にタンパク質の摂取量を増やすようにしましょう。

4.タンパク質の摂取量による体への影響

「タンパク質を十分に摂らなかったり、摂り過ぎたりしたらどんな悪影響があるんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは、タンパク質が不足した場合と過剰な場合の体への悪影響についてお伝えしましょう。

4-1.タンパク質が不足した場合の体への影響

タンパク質にはヒトの体のエネルギーとなる他、筋肉や臓器、皮膚、髪の毛などの体の組織を構成するはたらきがあります。

またホルモンや酵素、抗体などの体の機能を調節する成分の材料としても欠かせません。

そのためタンパク質が不足すると体力や免疫機能の低下、成長障害などが見られます。

貧困や食糧不足などの課題がある発展途上国だけでなく、先進国においても食事量が低下した高齢者にはタンパク質不足による問題が生じています。

体を健康に保つために欠かせない栄養素の一つなのですね。

4-2.タンパク質が過剰な場合の体への影響

タンパク質は1g当たり約4kcalのエネルギーを生み出します[7]。

そのため摂り過ぎると肥満を招く可能性があります。

ただし体のエネルギーとなる栄養素はタンパク質の他にも1g当たり約4kcalの炭水化物(糖質)と1g当たり約9kcalの脂質があり[7]、これはタンパク質に固有の問題ではありません。

タンパク質を摂り過ぎた場合に特有の悪影響についてはまだあまり分かっていませんが、腎機能への影響があるものと考えられています。

ただし1日当たりの摂取カロリーのうち、タンパク質から摂取するカロリーの割合が35%未満の場合には、腎機能が低下する心配はないとされています[8]。

これからの研究でタンパク質の過剰摂取による他の疾病への影響が判明することも考えられるため、どんな栄養素であれ過剰摂取を控えて、バランス良く摂取しましょう。

5.魚に含まれるタンパク質以外の栄養素

魚にはタンパク質以外に以下のような栄養素が多く含まれている傾向にあります。

【魚に含まれるタンパク質以外の栄養素】

- DHA、EPA

- カルシウム

- ビタミンD

それぞれどのような栄養素なのか、ここから詳しくご説明しましょう。

5-1.DHA、EPA

DHAとEPAはどちらも脂質を構成する主要な成分である「脂肪酸」の一種です。

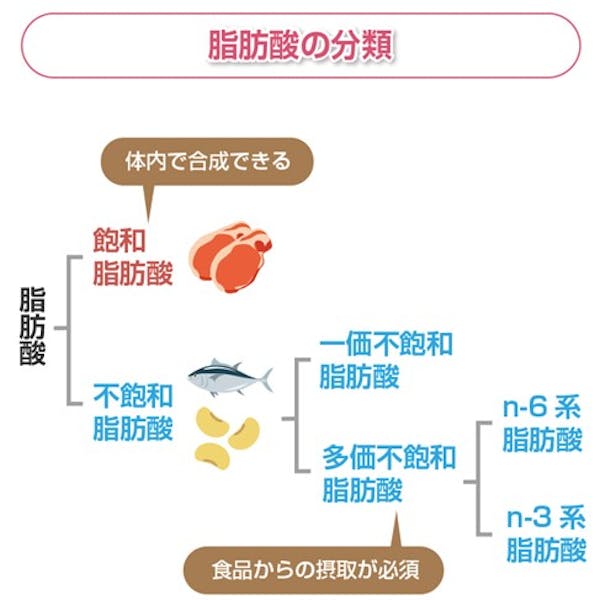

脂肪酸は「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2種類に分けられます。

不飽和脂肪酸はさらに「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分けられ、多価不飽和脂肪酸は「n-3系」と「n-6系」に分かれます。

多価不飽和脂肪酸の多くは体内で合成できないため「必須脂肪酸」と呼ばれています。

DHAとEPAは、n-3系の必須脂肪酸に該当します。

多価不飽和脂肪酸には血圧を下げたりLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を減らしたりするはたらきがあるとされ、動脈硬化や血栓を防ぐ効果が期待されています。

DHAやEPAは一般的な魚介類では、さばやあんこうの肝、すじこなどに豊富に含まれています。

積極的に摂取しておきたい栄養素ではありますが、日本ではDHAやEPAそのものの摂取目標量は定められていません。

DHAやEPA以外にも多くの脂肪酸が分類される「n-3系脂肪酸」を体内で区別することが難しいためです。

n-3系脂肪酸全体の摂取目安量は以下のように定められています。

【n-3系脂肪酸の1日当たりの摂取目安量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜49歳 | 2.0g | 1.6g |

| 50〜64歳 | 2.2g | 1.9g |

| 65〜74歳 | 2.2g | 2.0g |

| 75歳以上 | 2.1g | 1.8g |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば20歳以上の男性の平均摂取量は2.68g、女性の平均摂取量は2.27gであり[9]、摂取目安量を上回る量を摂取できている方が多いと考えられますが、魚を食べる機会が少ないという方は意識的に摂取を心掛けましょう。

5-2.カルシウム

カルシウムは、ヒトの体に最も多く含まれるミネラルの一種で、骨や歯の材料として使われます。

またその他に血液や筋肉、神経にも存在し、血液の凝固を促して出血を予防したり、筋肉や神経の機能に関わったりしています。

血液中のカルシウム濃度が低下すると体は骨のカルシウムを溶かして補おうとするため、骨がすかすかになる骨粗しょう症を招いてしまいます。

またカルシウムの不足は高血圧や動脈硬化も引き起こすとされています。

カルシウムは、一般的な魚介類のなかでは、えびやかに、いわしに豊富に含まれています。

カルシウムの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で800mg、30歳以上で750mgです[10]。

女性では18~74歳で650mg、75歳以上で600mgです[10]。

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば、20歳以上の男性の平均摂取量は503mg、女性の平均摂取量は494mgです[11]。

重要であるにもかかわらず不足しがちな栄養素だと考えられるので積極的に摂取しておきましょう。

5-3.ビタミンD

ビタミンDは、強い骨を維持するために重要な栄養素です。

食品やサプリメントから摂取したカルシウムの吸収をサポートするはたらきがあるため、骨の健康を維持する効果が期待できます。

ビタミンDの摂取量が不足すると骨が軟化してもろくなり、小児の場合「くる病」、成人の場合は「骨軟化症」になる可能性があるため小児のうちから積極的に摂取したい栄養素です。

一般的な魚だと、しらす干しやいわし、にしんに豊富に含まれています。

ビタミンDの1日当たりの摂取目安量は男女共に18歳以上で9.0μgです[12]。

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば20歳以上の男性の平均摂取量は7.9μg、女性の平均摂取量は6.6μgとやや不足している傾向にあるので積極的に摂取するよう心掛けましょう[13]。

6.魚のタンパク質についてのまとめ

魚には、良質なタンパク質が豊富に含まれています。

特に、ミオグロビンを豊富に含む赤身魚のまぐろやかつおはタンパク質が豊富な傾向にあります。

タンパク質が不足すると、成長障害や筋肉量の低下などの可能性があるため、積極的に摂取していきましょう。

また、魚にはタンパク質以外にも必須脂肪酸であるDHAやEPA、強い骨や歯を維持するためのカルシウムやビタミンDなどが含まれています。

食事の栄養バランスを整えるためにも魚の摂取はおすすめです。