頭がボーッとしたり、眠くなったり……仕事や勉強の最中に集中力が切れてしまったと感じた経験がある方は多いのではないでしょうか。

あるいはスポーツの最中に普段ならできた動きなのにパフォーマンスが低下していてうまくできなかった、ということもあるかもしれません。

集中力を高めて、少しでも仕事や勉強、スポーツの効率を上げたいですよね。

この記事では、集中力が高まる効果が期待できる成分が含まれる身近な食べ物をご紹介します。

集中力を高めたい人へおすすめ

1.集中力が切れてしまう要因

集中力が切れてしまう原因として、必要な栄養素が欠乏し身体のさまざまな器官のはたらきが鈍っていることが考えられます。

特に脳は全身の器官をつかさどる重要な器官です。

脳に必要な栄養素が欠乏し、脳内物質がうまく生成・放出されなくなったり、脳の一部の器官のはたらきが鈍ったりすると、集中が続かなくなってしまいます。

脳に必要な栄養素を補ってくれる食べ物・飲み物を摂取することで、集中力を高められるかもしれません。

また体の部位や組織にはたらきかける効果のある栄養素や成分を摂取することで集中力アップにつながると期待できます。

脳を活性化するには、糖質が必要?

2.集中力を高める?!成分別おすすめ食べ物・飲み物

集中力に関わると考えられる成分とその効果について解説し、それらを補ってくれる食べ物・飲み物を合わせて10種類ご紹介します。

作業中につまめるものから食事に取り入れたいものまでさまざまにあるので、ぜひ普段の食生活の参考にしてくださいね。

成分1 ブドウ糖:脳のエネルギー補給

勉強やデスクワークの最中にふと甘いものが食べたくなった経験がある方は多いのではないでしょうか。

それは甘いものに含まれている糖質を体が無意識に求めているからかもしれません。

糖質は体内で最終的に「ブドウ糖(グルコース)」などに分解され、エネルギーとして使われています。

ヒトの体にとって必要な栄養素はたくさんありますが、ブドウ糖は脳のエネルギーとなる重要な物質です。

不足すると疲労感が増したり、集中力が減退したりするとされています。

ブドウ糖を脳に補給できれば、途切れてしまった集中力も復活するかもしれませんね。

糖質にもいくつかの種類があり、ブドウ糖に分解されてエネルギーとして使えるようになるまでにかかる時間はそれぞれ異なります。

より分解されやすい糖質や、そのままエネルギーとして利用できるブドウ糖を摂取すれば、すぐに脳のエネルギーを補給できるということです。

ここでは、効率良く脳にエネルギーを与えることができるブドウ糖を多く含む食べ物をご紹介しましょう。

(1)ラムネ

駄菓子のラムネを小さい頃よく食べたという方は多いのではないでしょうか。

実はラムネは、脳にとって重要なエネルギーであるブドウ糖(グルコース)を補給するのにぴったりのお菓子です。

ラムネには、ブドウ糖(グルコース)が主原料の商品が多くあります。

なかには砂糖を固めているもの もありますが、ブドウ糖が原材料のものを選べば脳のエネルギーを迅速に補給できます。

机に向かっている間でもサッと手軽に食べられるのもうれしいポイントです。

甘いものが苦手だという方は、紅茶やコーヒーに溶かして飲むのも良いかもしれませんね。

ブドウ糖の働きについて知りたい人はこちら

(2)バナナ

朝ごはんにぴったりのバナナは、ブドウ糖などの糖質をたっぷりと含むいわば「エネルギー食」です。

バナナは以下のように、脳の重要なエネルギーとなるブドウ糖だけでなく、さまざまな糖質を含んでいます。

【バナナに含まれる糖質(可食部100g当たり)】

| 糖質 | 含有量 |

|---|---|

| ブドウ糖 | 2.6g |

| でんぷん | 3.1g |

| 果糖 | 2.4g |

| ショ糖 | 10.5g |

文部科学省「食品成分データベース」をもとに執筆者作成

ブドウ糖はそのまま脳のエネルギーとなる糖であるため、素早く吸収されます。

一方でんぷんやショ糖は体内でそれぞれブドウ糖に分解されてからエネルギーになります。

また、果糖はブドウ糖と相互に作用しあいながらエネルギーとして利用されます。

つまり、バナナは食べてすぐ脳のエネルギーになるだけでなく、持続的にエネルギーを補給してくれる食材だということですね。

バナナの更なる効果とは?

成分2 ビタミンB群:脳のエネルギー補給をサポート

脳がエネルギーとする主な栄養素はブドウ糖(グルコース)ですが、残念ながらブドウ糖だけ摂取していてもエネルギーを吸収できるというわけではありません。

ブドウ糖を脳のエネルギーとしてしっかり活用し集中力を保つためには、ビタミンB群の存在が不可欠だといえます。

特にビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸は糖質からのエネルギー生成に使われる栄養素 です。

ビタミンB群には、以下の8種類の栄養素が含まれます。

【ビタミンB群に含まれる栄養素】

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ナイアシン

- ビタミンB6

- ビタミンB12

- 葉酸

- パントテン酸

- ビオチン

ビタミンB1は欠乏すると全身の倦怠(けんたい)感が現れるとされています。

また、ビタミンB6は体を作るたんぱく質の材料であるアミノ酸の代謝や、認知機能の発達に関わっています。

認知機能低下の予防や治療に効果がある可能性があるとして研究が進められているのです[1]。

効率的にエネルギー生成したり、脳や体のはたらきを万全にしたりするためには、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6を積極的に摂取した方が良いといえるでしょう。

ビタミンB群を豊富に含む食べ物は次の項からご紹介します。

[1] 厚生労働省 海外の情報「ビタミンB6」

(1)豚肉

豚肉は体内でブドウ糖をエネルギーにする際に必須のビタミンB1 を豊富に含む代表的な食材です。

特にヒレ肉にはビタミンB1が豊富に含まれています。

焼いたヒレ肉のビタミンB1含有量は可食部100g当たり2.09mgで、焼いたばら肉の0.57mgの実に4倍近くにも上ります。

同じ豚肉でも部位によって栄養素の含有量は大きく異なるので、確認しておくと良いでしょう。

【豚肉に含まれる部位別可食部100g当たりのビタミンB1の含有量】

| 部位 | 含有量 |

|---|---|

| ヒレ(赤肉、焼き) | 2.09mg |

| もも(皮下脂肪なし、焼き) | 1.19mg |

| ひき肉(焼き) | 0.94mg |

| ロース(脂身付き、焼き) | 0.90mg |

| ばら肉(脂身付き、焼き) | 0.57mg |

文部科学省「食品成分データベース 」をもとに執筆者作成

また、豚肉はその他のビタミンB群も含んでいます。

例えば豚のレバーはビタミンB2を豊富に含む食材の一つで、生レバーには可食部100gにつき3.60gのビタミンB2が含まれています。

ヒレ肉とレバーは豚肉のなかでもビタミンB群を豊富に含んでいる部位です。

【ヒレ肉とレバーに豊富に含まれるビタミンB群】

- ヒレ肉……ナイアシン、ビタミンB6

- レバー……ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12

ヒレ肉やレバーは肩やももといった部位に比べて普段あまり調理に使う機会がないかもしれませんが、積極的に摂取していきたいですね。

豚肉に含まれるたんぱく質はどのくらい摂るべき?

(2)ニンニク

ニンニクはビタミンB6を非常に豊富に含む食品の一つです。

ビタミンB6は認知機能の発達に関わっている重要な栄養素です。

また、ニンニクは強壮効果があるといわれており 、スタミナ食材として知られていますよね。

ニンニクを食べると元気が湧いてくるような気分になる方も多いのではないでしょうか。

それはニンニクの臭いの元である「アリシン」という成分の効果です。

アリシンにはエネルギー生成に関わるビタミンB1と結合してその吸収を助けるはたらきがあるため、疲労回復効果がある とされています。

ビタミンB1を豊富に含む食材と一緒にぜひ食べておきたいところですね。

ビタミンB群について詳しく知りたい方へ

成分3 カフェイン:眠気覚まし

集中力が途切れて眠気に襲われたとき、眠気覚ましのためにカフェインが含まれる飲み物を飲むという方も多いのではないでしょうか。

カフェインに覚醒効果があることは広く知られていますよね。

これはカフェインが、神経の興奮を鎮めるはたらきを持つ「アデノシン」という物質のはたらきを邪魔するためです。

アデノシンがアデノシン受容体と結合すると神経の興奮が鎮められて眠気が訪れますが、カフェインはアデノシンの代わりにアデノシン受容体と結合してそのはたらきを阻み、神経を興奮させる作用があるのです。

カフェインを摂れば頭がスッキリして作業に集中できるでしょう。

(1)コーヒー・紅茶

仕事や勉強の最中にコーヒーや紅茶を飲むという方も多いのではないでしょうか。

ただし過剰な摂取は急性中毒を引き起こす場合があるため注意が必要です。

欧州食品安全機関(EFSA)によれば健康な成人の悪影響のない最大摂取量は1日当たり400mg です。

インスタントコーヒーに含まれるカフェインは100ml当たり57mg、紅茶に含まれるカフェインは100ml当たり30mgです。

つまり、インスタントコーヒーなら約700ml、紅茶なら約1333mlが安心して摂取できる最大量になります。

飲み過ぎには十分注意してくださいね。

カフェインをとるともっといいことが!?

成分4 メントール:清涼感

ミントの香り成分であるメントールは清涼感が特徴です。

頭をスッキリさせたり眠気を覚ましたりするためにメントールが含まれているものを食べたり飲んだりする方も多いのではないでしょうか。

メントールが含まれているものを食べると、冷たいわけでもないのに冷たいものを食べたときのように口の中がスーッとしますよね。

これはメントールが冷たさを感じるときにはたらく体内のセンサーを刺激する性質を持っていることによるものです。

気持ちを切り替えてまた仕事や勉強に集中できるようになるかもしれませんね。

次の項からはメントールを含む食べ物をご紹介します。

(1)ガム

ガムの多くには冷涼感のあるメントール成分が配合されています。

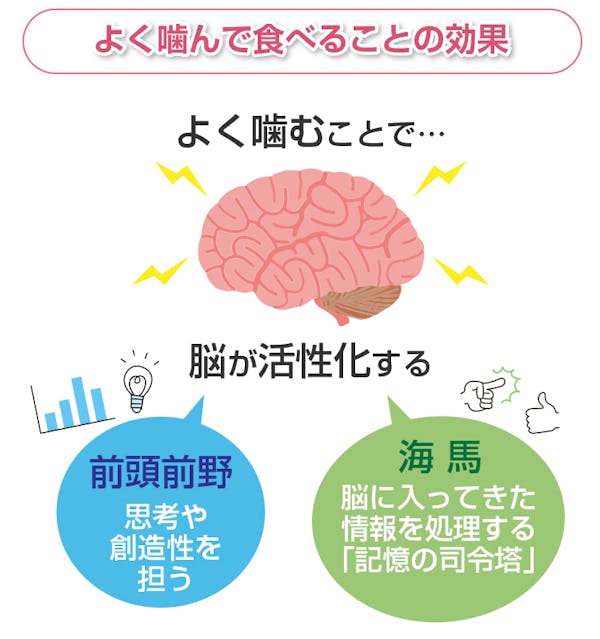

またガムは、他の食べ物と違い、飲み込むことなくよく噛むという特徴があります。

咀嚼(そしゃく)すると「前頭前野」という思考や創造性を担う脳の中枢器官が活性化するといわれています。

(2)ペパーミントティー

メントールは、自然界ではミントの仲間に含まれている成分です。

ペパーミントティーなら天然メントールの爽やかな風味を楽しむことができます。

ペパーミントティーにはカフェインは含まれていないので、カフェインが苦手でも安心です。

ホッと一息つきながら頭をスッキリさせられるのがうれしいポイントですよね。

その他ハーブのおいしい食べ方

成分5 フラバノール:ストレス軽減、認知機能改善

チョコレートの原料であるカカオには、「フラバノール」という成分が含まれています。

このフラバノールにはストレスを軽減したり 認知機能を改善したり する効果があるとして研究が進められています。

(1)チョコレート

カカオを原材料とするチョコレートにはフラバノールが含まれています。

特にカカオが多く含まれているビターチョコレート(ブラックチョコレート)はフラバノールの含有量が多いと考えられます。

チョコレートに含まれている糖質は脳のエネルギー補給にもなりますよね。

そのほかチョコレートには食物繊維、ミネラル、ビタミンといったさまざまな栄養素が含まれています。

疲れている時、チョコレートを食べてほっとしてみてはいかがでしょうか。

糖質の目安はどのくらい?

成分6 チロシン:やる気を起こす神経伝達物質を作る

ナッツ類などに豊富に含まれる「チロシン」というアミノ酸は神経伝達物質「ノルアドレナリン」の合成に必須です。 ノルアドレナリンは精神を安定させたりやる気を起こさせたりするはたらきがある神経伝達物質の一つです。

注意や記憶、学習などに影響するとされています。

また、悲しく憂鬱(ゆううつ)な気分が続いたり、うつ病を患ったりしてしまうのは、ノルアドレナリンの減少が原因の一つになっていると考えられています。

脳や心のはたらきをしっかり保つために、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質の合成に必要な成分はしっかり摂っておきたいところですね。

次からはチロシンを摂取できる食べ物をご紹介します。

(1)ナッツ類

ナッツ類には精神を安定させやる気を起こさせる神経伝達物質「ノルアドレナリン」の合成に必須のチロシンが豊富に含まれています。

特にピーナッツやカシューナッツ、アーモンドなどはチロシンが多く含まれているのでおすすめですよ。

【ナッツ類のチロシン含有量(可食部100g当たり)】

| 食品 | チロシン含有量 |

|---|---|

| 落花生(いり、大粒種) | 990mg |

| カシューナッツ(フライ、味付け) | 690mg |

| アーモンド(フライ、味付け) | 640mg |

| くるみ(いり) | 510mg |

| ピスタチオ(いり、味付け) | 510mg |

| マカダミアナッツ(いり、味付け) | 410mg |

| ヘーゼルナッツ(フライ、味付け) | 370mg(推定値) |

文部科学省「食品成分データベース 」をもとに執筆者作成

また、ナッツ類は歯応えがあるため、脳の活性化につながるといわれている咀嚼運動になるのもうれしいポイントですね。

作業中につまんでみては如何でしょうか。

ナッツ類で取れる栄養は?

(2)納豆

和食の朝ごはんの定番ともいえる納豆にもチロシンが豊富に含まれています。

納豆にはチロシンの他にも、疲労感を軽減するはたらきがあるとされている「ヒスチジン」や、認知・記憶・学習などの脳の機能に関わっている 「グルタミン酸」といったアミノ酸、記憶力の低下を防ぐといわれている「レシチン」という成分が豊富に含まれています。

普段のごはんに気軽に一品プラスできるのもうれしいポイントですね。

成分7 DHA:認知機能の低下を予防

実はヒトの脳神経組織の固形成分のうち半分近くが脂質でできていることをご存知ですか?

青魚に豊富に含まれる「DHA(ドコサヘキサエン酸)」は脳を構成する脂質の一つです。

摂取することで、理解・判断・論理などの認知機能が衰えるのを予防する効果があると期待されています。

DHAを豊富に含む食品を積極的に摂取しておくといいでしょう。

(1)サバ

サバなどの青魚にはDHAが豊富に含まれています。

サバにはそのほかにも、集中力に影響すると考えられるチロシンや、疲労感を軽減するはたらきがあるとされているヒスチジンなど、さまざまなアミノ酸が豊富に含まれています。

3.食事の仕方と注意点

ここまで、食べることで集中力の向上が期待できる食べ物・飲み物を紹介してきました。

しかし集中力を上げるためには、何を食べるかだけでなく、どのように食べるかも重要です。

ここでは、食事の仕方のコツと注意点をお伝えしましょう。

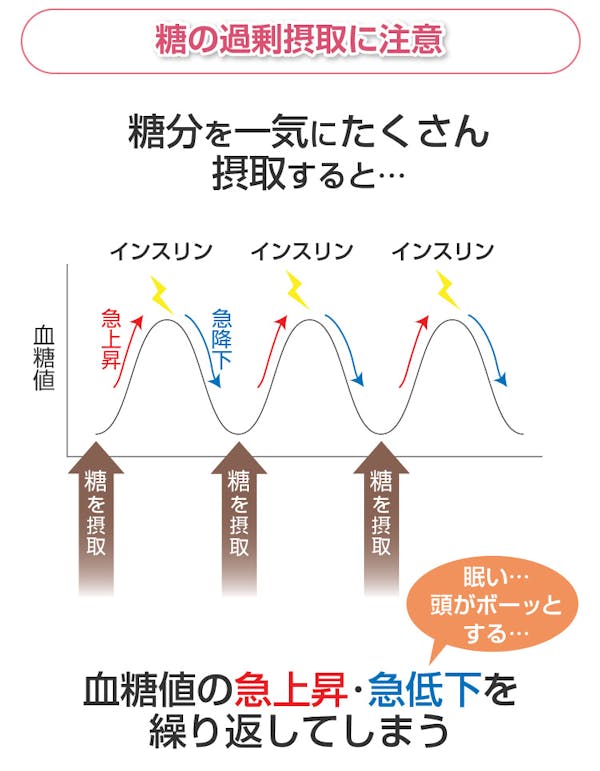

3-1.糖質の過剰摂取に注意

どんなものも過剰摂取は禁物ですが、特に糖質の摂り過ぎには気を付けておきたいところです。

糖質が含まれるものを摂取して血糖値が上がると、「インスリン」というホルモンが分泌されます。

一度にたくさんの糖質を摂取して血糖値が急激に上昇すると、それに伴ってインスリンも過剰に分泌され、今度は血糖値が急激に下がることになります。

血糖値が急に下がると眠くなったり頭がボーッとしたりしてしまう可能性があるため注意が必要です。

ひどい場合には軽度の低血糖状態に陥ることもあります。

低血糖状態になると、汗をかいたり、不安な気持ちになったり、脈が速くなったり、手や指が震えたりといった症状が現れ、集中どころではありません。

糖質は適度に摂取するようにしましょう。

もちろん、そのほかの栄養素に関しても、「たくさん摂れば良い」というものではないので注意してくださいね。

バランスの良い食事とは?

3-2.食べ物をよく噛んで食べる

食事の際にはよく噛むように心掛けましょう。

咀嚼運動は脳の「前頭前野」や「海馬」という部位を活性化させます。

「前頭前野」は思考や創造性を担う脳の中枢器官です。

特に右側の前頭前野が活性化すると、知覚・判断・想像・推論・決定・記憶・言語理解などに関わる認知機能の改善につながるともいわれています。

「海馬」は脳に入ってきた情報を処理している部分で、「記憶の司令塔」とも呼ばれる重要な部分です。

よく噛むことで記憶力の向上も期待できるかもしれません。

また、よく噛むことは食べ過ぎの予防にもなり得ます。

昼休みの後などに

「食べ過ぎて頭がボーッとする……」

という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

食べ過ぎの原因として、「おなかがいっぱいになった」と感じる脳の満腹中枢が十分にはたらいていないことが考えられます。

よく噛んでゆっくり食べると食事中から満腹中枢がはたらき始めるため食べ過ぎを防ぎ、食後も集中力をキープすることができる可能性があるのです。

4.集中力を高めるおすすめ食べ物・飲み物 まとめ

仕事や勉強に集中するためには、体のコンディションを整えることが重要です。

私たちの体は食べたものによって作られるため、集中力キープのためには脳や体のはたらきに関係する栄養素や成分を摂ることが重要だといえるでしょう。

この記事では脳の重要なエネルギー源であるブドウ糖や、糖をエネルギーに変える際に使われるビタミンB群、覚醒効果のあるカフェインなど、集中力に関係があると考えらえる成分や成分とそれを豊富に含む食品をご紹介しました。

なかにはラムネやガム、チョコレート、ナッツ類など仕事や勉強の途中にも食べられるものもあるので、試してみてくださいね。

ただし糖質を一度にたくさん摂取してしまうと集中力の低下を招く可能性があります。

急激に血糖値が上がるとインスリンが過剰分泌され頭がボーッとしたり眠くなったりしてしまうためです。

また噛むことは脳を活性化させるといわれているため、よく噛むように心掛けましょう。

食べ物で身体のコンディションをしっかり整えて、作業効率のアップを目指してみてくださいね。