タンパク質とは?体内でのはたらきや食事摂取基準、豊富な食品を紹介

「タンパク質は体に必要な栄養素ってよく聞くけど、どんなはたらきがあるんだろう?」

「タンパク質はどのくらい摂れば良いんだろう?」

タンパク質についてこのように疑問に思うこともあるかもしれませんね。

タンパク質はヒトの体のエネルギー源となる栄養素の一種で、筋肉や臓器といった器官の材料でもあります。

またホルモンなどの体の機能を調節する成分としてもはたらくため、生命を維持する上では欠かすことのできない栄養素です。

食べ物では、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などに多く含まれています。

この記事ではタンパク質のはたらきや食事摂取基準、過不足により生じる体への影響、タンパク質を多く含む食品などについて解説します。

タンパク質についての知識を深め、日々の健康に役立ててくださいね。

1.タンパク質とは

「そもそもタンパク質って何なんだろう?」

タンパク質という言葉は身近なものですが、どのようなものか詳しくはご存じない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

タンパク質はヒトの体のエネルギー源となる栄養素の一種です。

エネルギー源となる栄養素には他に炭水化物(糖質)と脂質があり、これらはまとめて「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。

またタンパク質は筋肉や臓器、皮膚、髪の毛などの組織の材料となる他、ホルモンや酵素、抗体などの体の機能を調節する成分としてもはたらきます。

生命を維持する上で欠かせない重要な栄養素なのですね。

タンパク質はヒトの体だけでなく動植物の細胞にも含まれており、食品では主に肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などから摂取することができます。

タンパク質は20種類の「アミノ酸」という物質が結合することでできています[1]。

アミノ酸が1種類でも欠けるとタンパク質をつくることはできません[1]。

またアミノ酸のうち9種類は体内でつくることができず、食事などから摂取する必要があるため「必須アミノ酸」と呼ばれています[1]。

2.タンパク質の食事摂取基準と平均摂取量

「タンパク質ってどのくらい摂ったら良いのかな?」

「自分は十分なタンパク質が摂れているのかな……」

タンパク質をどのくらい摂ったら良いのか、気になりますね。

厚生労働省はヒトの体に必要な栄養素に対し、日本人が食事から摂取すべき量の基準となる「食事摂取基準」を設定しています。

ここではそれぞれ食事摂取基準と平均摂取量についてみていきましょう。

2-1.タンパク質の食事摂取基準

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、1歳以上のタンパク質の摂取量について「推定平均必要量」「推奨量」「目標量」が設定されています。

タンパク質の目標量はグラムではなく、1日の総摂取カロリーのうちタンパク質が占めるカロリーの割合(%エネルギー)で設定されています。

1歳以上でのタンパク質の1日当たりの食事摂取基準は以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | ||

|---|---|---|---|

| 年齢 | 推定平均必要量(g) | 推奨量(g) | 目標量(%エネルギー) |

| 1~2歳 | |||

| 3~5歳 | |||

| 6~7歳 | |||

| 8~9歳 | |||

| 10~11歳 | |||

| 12~14歳 | |||

| 15~49歳 | |||

| 50~64歳 | |||

| 65歳以上 | |||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

| 性別 | 女性 | ||

|---|---|---|---|

| 年齢 | 推定平均必要量(g) | 推奨量(g) | 目標量(%エネルギー) |

| 1~2歳 | |||

| 3~5歳 | |||

| 6~7歳 | |||

| 8~9歳 | |||

| 10~11歳 | |||

| 12~17歳 | |||

| 18~49歳 | |||

| 50~64歳 | |||

| 65歳以上 | |||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

また生後0~11カ月の乳児には、一定の栄養状態を維持するのに十分な量とされる「目安量」が定められています。

| 月齢 | 目安量 |

|---|---|

| 0~5カ月 | |

| 6~8カ月 | |

| 9~11カ月 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

さらに妊婦や授乳婦には上記の摂取量に付加量が設定されています。

| 推定平均必要量 | 推奨量 | ||

|---|---|---|---|

| 妊婦 | 初期 | ||

| 中期 | |||

| 後期 | |||

| 授乳婦 | |||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

65歳以上の高齢者の目標量はフレイルの予防を考慮して、他の年代よりも高い値が設定されています。

2-2.タンパク質の平均摂取量

厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、タンパク質の平均摂取量は以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1~6歳 | ||

| 7~14歳 | ||

| 15~19歳 | ||

| 20~29歳 | ||

| 30~39歳 | ||

| 40~49歳 | ||

| 50~59歳 | ||

| 60~69歳 | ||

| 70~79歳 | ||

| 80歳以上 |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

タンパク質の平均摂取量は、男女とも全ての年代において推奨量を超えていることが分かります。

3.タンパク質の過不足による体への影響

「タンパク質が不足するとどうなるんだろう……」

「タンパク質を摂り過ぎると体に良くないのかな?」

タンパク質の不足や摂り過ぎによる影響について、心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

タンパク質は少な過ぎても多過ぎても体に悪影響を及ぼす可能性があります。

それぞれどのような影響があるのか、みていきましょう。

3-1.タンパク質の不足による影響

タンパク質は生命に不可欠な物質であるため、不足すると体にさまざまな悪影響を及ぼします。

まず、タンパク質の不足は筋肉量や筋力の低下の原因となります。

筋肉はタンパク質でできています。

食事から摂取するタンパク質が足りていないと、代わりに筋肉が分解され筋肉を構成していたタンパク質が消費されてしまうため、筋肉量や筋力の低下を引き起こしてしまうのです。

また、筋肉が減ると基礎代謝が低下するため、消費カロリー(エネルギー消費量)が減少し、肥満を招くことにもつながります。

筋肉は体温をつくり出すはたらきを担っており、基礎代謝の多くを占めています。

そのため筋肉が落ちてしまうと基礎代謝が低下し、全体の消費カロリーも減ってしまうのです。

また、タンパク質の不足は髪につやがなくなる、爪に縦筋が入るという現象を引き起こす恐れもあります。

髪も爪もタンパク質が主成分ですが、体内ではタンパク質は生命維持に関する器官から優先的に使われるため、髪や爪は後回しになり影響が出やすくなってしまうのです。

また免疫機能の低下や、成長期の子どもでは成長障害が起こることもあります。

食事量が減ると十分なタンパク質が取れないため、特に加齢により食欲が落ちた方やダイエット中の方は不足しないよう気を付ける必要があります。

3-2.タンパク質の過剰摂取による影響

タンパク質の過剰摂取は、腎機能への影響が懸念されています。

ただし研究の結果、タンパク質から摂取するカロリーが総摂取カロリーの35%未満であれば腎機能が低下する心配はないという報告があります[4]。

また、タンパク質から摂取するカロリーが20%以上の場合と、通常または低タンパク質の場合で比較しても、明らかな違いは認められていません[4]。

しかし研究期間が短いことなど課題が多く残されていることから、今後さらなる研究が必要だと考えられています。

またタンパク質の過剰摂取が2型糖尿病の発症リスクを高めることを示唆する研究が発表されていますが、が、2型糖尿病の発症リスクになり得るタンパク質摂取量はいまだ明らかにはなっていません[4]。

このようにタンパク質の過剰摂取による影響はいまだ不明な点も多いため、現時点ではタンパク質の摂取量の上限は設けられていません。

これまでタンパク質は不足について問題視されることが多く、実は過剰についてはあまりよく知られていないのです。

ただしタンパク質が豊富な食品には脂質が含まれることが多く、カロリーを過剰に摂ってしまうことにもなりかねません。

他の栄養素とのバランスを崩さないためにも、適量に収めておくのが良いでしょう。

4.タンパク質を豊富に含む食品

「タンパク質を摂るためにはどんな食べ物を食べれば良いのかな?」

タンパク質がどんな食べ物に多く含まれているのか、知りたいと思う方も多いのではないでしょうか。

タンパク質は肉や魚、卵、大豆製品、乳製品などに特に多く含まれます。

ここではタンパク質が含まれる食品のうち日常的によく摂るものについて、動物性、植物性、その他の食品に分けて解説します。

4-1.動物性食品

肉類や魚介類、卵類、乳類などの動物性食品にはタンパク質を豊富に含むものが多くあります。

日常的に摂取する頻度が高い動物性食品のうち、タンパク質含有量の多いものをみてみましょう。

【肉類の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 | カロリー |

|---|---|---|---|

| 鶏ささみ | 生 | 23.9g | 98kcal |

| 鶏むね肉(皮なし) | 生 | 23.3g | 105kcal |

| ラムロース(皮下脂肪なし) | 生 | 22.3g | 128kcal |

| 豚ヒレ肉(赤肉) | 生 | 22.2g | 118kcal |

| 牛もも肉(赤肉) | 生 | 21.2g | 117kcal |

| 牛ヒレ肉(赤身) | 生 | 20.5g | 123kcal |

| 鶏もも肉(皮なし) | 生 | 19.0g | 113kcal |

| 牛ばら肉(脂身付き | 生 | 14.4g | 338kcal |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

【魚介類の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 | カロリー |

|---|---|---|---|

| さくらえび(素干し) | 乾燥 | 64.9g | 286kcal |

| かたくちいわし(煮干し) | 乾燥 | 64.5g | 298kcal |

| しらす干し | 半乾燥 | 40.5g | 187kcal |

| イクラ(しろさけ) | 生 | 32.6g | 252kcal |

| くろまぐろ(養殖)赤身 | 生 | 24.8g | 153kcal |

| かつお(春獲り) | 生 | 25.8g | 108kcal |

| ごまさば | 生 | 23.0g | 131kcal |

| しろさけ | 生 | 22.3g | 124kcal |

| ブラックタイガー(養殖) | 生 | 18.4g | 77kcal |

| まだら | 生 | 17.6g | 72kcal |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

【卵類の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 | カロリー |

|---|---|---|---|

| 鶏卵(卵黄) | 生 | 16.5g | 336kcal |

| うずら卵(全卵) | 生 | 12.6g | 157kcal |

| 鶏卵(全卵) | 生 | 12.2g | 142kcal |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

【乳類の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 | カロリー |

|---|---|---|---|

| パルメザンチーズ | - | 44.0g | 445kcal |

| 脱脂粉乳 | - | 34.0g | 354kcal |

| プロセスチーズ | - | 22.7g | 313kcal |

| カマンベールチーズ | - | 19.1g | 291kcal |

| モッツァレラチーズ | - | 18.4g | 269kcal |

| 加工乳(低脂肪) | - | 3.8g | 42kcal |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

鶏むね肉や豚ロース肉、さばやさけなどは1回の食事で多めに摂取できるので、タンパク質の補給源としてはおすすめの食材です。

4-2.植物性食品

植物性食品の中にもタンパク質を多く含むものがあります。

身近な植物性食品のなかで、タンパク質が豊富なものをご紹介しましょう。

【豆類の可食部100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 | カロリー |

|---|---|---|---|

| 高野豆腐(凍り豆腐) | 乾燥 | 50.5g | 496kcal |

| きな粉(黄大豆) | - | 36.7g | 451kcal |

| 大豆(米国産) | 乾燥 | 33.0g | 402kcal |

| 油揚げ | 生 | 23.4g | 377kcal |

| 納豆 | - | 16.6g | 185kcal |

| 湯葉(湯戻し) | - | 15.7g | 151kcal |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

納豆や油揚げなどはタンパク質を補給できる手軽な食材ですね。

4-3.その他の食品

タンパク質を手軽に摂ることができる食品として「プロテイン」を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「プロテイン」とは英語でタンパク質のことで、日本ではタンパク質を摂取できるサプリメントのことを指して使われています。

通常の食品から必要なタンパク質を摂ろうとすると、脂質や糖質までも多く摂ってしまい体脂肪の増加につながる可能性があります。

プロテインの長所は、余計なカロリーや脂肪を摂らずにタンパク質を補給することができるという点です。

プロテインは原料の違いにより種類が分けられており、主なものには「ホエイプロテイン」「カゼインプロテイン」「ソイプロテイン」などがあります。

牛乳に含まれるタンパク質のうち、約20%が「ホエイ(乳清)タンパク質」と呼ばれる成分です[5]。

ホエイタンパク質は液体で水に溶けやすく吸収が早いため、2時間ほどで吸収されます[5]。

そのため、運動後の栄養補給に適しているといわれています。

カゼインプロテインも牛乳に含まれるタンパク質で、牛乳中のタンパク質の80%を占める成分です。

水に溶けにくく、吸収が緩やかで約7~8時間かけて吸収されます[5]。

ゆっくり吸収され満腹感が持続するので、ダイエット中の方にもおすすめのプロテインです。

ソイプロテインは大豆に含まれるタンパク質です。

ソイプロテインは5~6時間かけてゆっくり吸収されるので、ダイエット中の利用にも適しています[5]。

牛乳が体質に合わない方にもおすすめのプロテインです。

それぞれ効果が異なるため、目的に応じて使い分けることをおすすめします。

手軽にタンパク質の補給ができるプロテインですが、摂り過ぎはカロリーの過剰摂取につながります。

また、タンパク質の過剰摂取により健康上の影響が生じる可能性もあるため、パッケージを確認して適量を守りましょう。

5.タンパク質を効率良く摂取するためのポイント

「タンパク質は何から摂るのが良いんだろう?」

「タンパク質を摂るときに注意することってあるのかな……」

このように気になる方も多くいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは、タンパク質を効率良く摂るためのポイントを解説します。

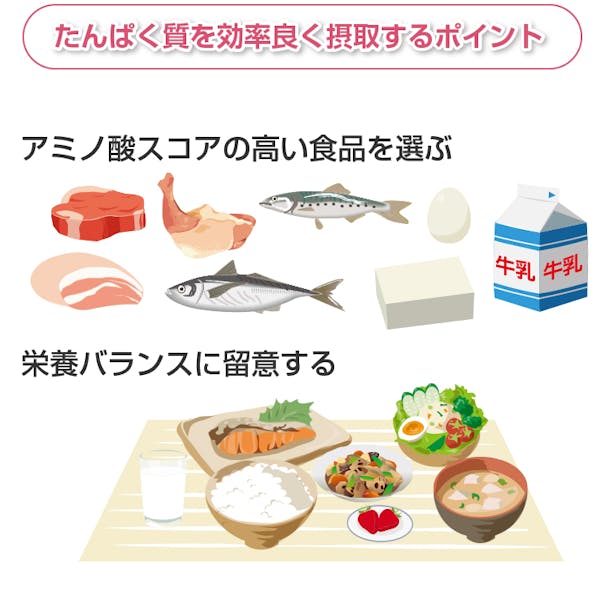

ポイント1 アミノ酸スコアの高い食品を選ぶ

アミノ酸スコアが高い食品を選ぶことは、タンパク質を効率良く摂るための重要なポイントの一つです。

アミノ酸スコアとは、食品に含まれる必須アミノ酸がヒトの体にとって望ましい量に対し、どれだけの割合で含まれているかを表す数値です。

100を上限とし、数値が高いほど体内での利用効率が高く、良質なタンパク質であることを示します[6]。

一般的に動物性食品には植物性食品よりもアミノ酸スコアの高いものが多いといわれています。

また植物性食品のなかでも大豆製品や豆類はアミノ酸スコアが高い傾向にあります。

代表的な食品のアミノ酸スコアは以下のとおりです。

【代表的な食品のアミノ酸スコア】

| 食品名 | 加工状態など | アミノ酸スコア |

|---|---|---|

| 鶏ささみ | 生 | 100 |

| 鶏むね肉 | 皮なし、生 | 100 |

| 鶏もも肉 | 皮なし、生 | 100 |

| 豚ヒレ | 赤肉、生 | 100 |

| 豚ロース | 脂身付き、生 | 100 |

| 牛リブロース | 脂身付き、生 | 100 |

| 牛ハラミ | 生 | 100 |

| しろさけ | 生 | 100 |

| みなみまぐろ | 赤身、生 | 100 |

| まあじ | 皮付き、生 | 100 |

| 鶏卵(全卵) | 生 | 100 |

| プロセスチーズ | - | 100 |

| ヨーグルト(全脂無糖) | - | 100 |

| 普通牛乳 | - | 100 |

| いり大豆(黄大豆) | - | 100 |

| ひきわり納豆 | - | 100 |

| 木綿豆腐 | - | 100 |

| 絹ごし豆腐 | - | 100 |

| えだまめ | 生 | 100 |

| ブロッコリー | 生 | 100 |

| じゃがいも | 皮なし、生 | 100 |

| にんじん | 皮なし、生 | 100 |

| しいたけ(菌床栽培) | 生 | 100 |

| 玄米ご飯 | 炊飯 | 100 |

| うるち米(精白米) | 炊飯 | 91 |

| トマト | 生 | 83 |

| ごぼう | 生 | 78 |

| りょくとうもやし | 生 | 73 |

| そば | 乾麺 | 76 |

| たまねぎ | 生 | 64 |

| 食パン | - | 51 |

| うどん | 乾麺 | 51 |

| マカロニ、スパゲッティ | 乾麺 | 47 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」およびWHO「Protein and amino acid requirements in human nutrition : report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation 」をもとに執筆者作成

動物性食品には脂質が多く含まれているものも多いので、エネルギー(カロリー)過多になってしまわないよう植物性食品もバランス良く摂取することを心掛けましょう。

またアミノ酸スコアの低い食品であっても、その食品に少ない必須アミノ酸を他の食品で補うことでタンパク質の利用効率を高めることができるため、さまざまな食品を食べることも重要だと考えられますよ。

[6] 健康長寿ネット「三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量」

ポイント2 栄養バランスに留意する

タンパク質を効率良く摂取するためには、栄養バランスに気を付けることも重要です。

ヒトの体に必要な栄養素には、タンパク質をはじめとするエネルギー産生栄養素の他、ビタミン、ミネラルなどがあります。

いずれも食事からの摂取が不可欠な栄養素です。

ビタミンやミネラルは体の機能を保つ上で欠かせません。

タンパク質が豊富な食品には脂肪を含むものも多く、たくさん摂ることでカロリーの過剰摂取になったり栄養バランスが崩れたりすることがあるため注意しなくてはなりません。

農林水産省は「食事バランスガイド」において、料理を「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」のグループに分け、それぞれから適量を食べるよう提案しています。

このうち、タンパク質が多く含まれるのは主菜です。

主食は主に炭水化物の摂取源、副菜はビタミンやミネラル、食物繊維の摂取源、乳製品はミネラルの一種「カルシウム」の摂取源、果物はミネラルの一種「カリウム」やビタミンCなどの供給源となります。

どのグループも欠けたり摂り過ぎたりすると栄養バランスを崩してしまうため満遍なく食べるように意識しましょう。

また、タンパク質の摂取量が増えるとビタミンB6の必要量が多くなる点にも注意が必要です。

ビタミンB6を豊富に含む身近な食品として、植物性のものではにんにく、ごま、大豆など、動物性ではまぐろ、かつお、鶏むね肉、さけなどが挙げられます。

タンパク質を摂る際にはビタミンB6の摂取にも気を付けたいですね。

6.タンパク質についてのまとめ

タンパク質はヒトの体のエネルギーとなるため、食品などから摂取しなければならない栄養素の一種です。

体内では筋肉や臓器、皮膚、髪の毛などの体の組織の材料となる他、ホルモンや酵素、抗体などの体の機能を調節する成分で、肉や魚、卵、豆、乳製品などの食品に多く含まれています。

厚生労働省は、0~11カ月の乳児には目安量を、1歳以上には推定平均必要量や推奨量、目標量を設定しています。

タンパク質が不足すると筋肉が落ちるため、基礎代謝が低下し消費カロリーが減少して肥満を招くことがあります。

さらに免疫機能の低下や、髪のつやがなくなったり爪に縦筋が入ったりする現象の他、成長期では成長障害が起こることが懸念されます。

一方で、摂り過ぎると腎機能の低下や、栄養バランスの偏り、カロリーの過剰摂取につながる場合があります。

厚生労働省の食事摂取基準を参考に適量を摂取するよう心掛けましょう。

タンパク質は肉類や魚介類、卵類、乳類などの動物性食品や、豆類や穀類などの植物性食品に多く含まれています。

またプロテインから摂取することもできます。

タンパク質を効率良く取り入れるためにはアミノ酸スコアの高い食品を選ぶことがポイントです。

アミノ酸スコアが100の主な食品は、卵、牛乳、鶏肉、豚肉、牛肉、いわしやあじなどの魚類、豆腐などです[7]。

また、栄養バランスに気を付けることも重要なポイントです。

農林水産省の「食事バランスガイド」などを参考にするのも良いでしょう。