「車に乗ると酔うからできるだけ乗りたくないな……」

「旅行を楽しめるように乗り物酔いを予防できる方法はないかな?」

長距離移動に欠かせない車やバス、飛行機、船などで酔って気分が悪くなったという経験をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。

もしかしたらお子さまの乗り物酔いで困っているという親御さんや、学校の先生などもいらっしゃるかもしれませんね。

そこで今回は、乗り物酔いを起こす原因や予防のポイント、乗り物酔いをしてしまったときの対処法について詳しく解説していきます。

1.乗り物酔いとは?

「乗り物酔いってどういうものなの?」

「どうして乗り物酔いが起こるんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

乗り物酔いとは乗り物の揺れによって起こる症状で、「動揺病」とも呼ばれます。

車や船、飛行機などの移動手段の他、コーヒーカップやジェットコースターといった遊園地にあるアトラクションも乗り物酔いの原因になり得ます。

また実際には移動していない、ゲームなどの画面を見ているときに気持ち悪くなるのも乗り物酔いの一種です。

乗り物酔いは幼児のうちにはあまりなく、一般的には小学校に入学する年ごろから見られるといわれています。

高学年になるにつれて増える傾向にあり、小・中学生の30〜40%が乗り物酔いするというデータもあります*1。

成人になると少なくなり高齢者はあまり乗り物酔いを起こさないといわれていますが、大人でも乗り物酔いに悩まされる方は少なくありません。

まずは、乗り物酔いがどのようなものなのか簡単にご説明しましょう。

*1 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会「乗り物酔い」

1-1.乗り物酔いの症状

乗り物酔いは突然やってくるのが特徴の一つです。

よくある症状としては、吐き気や嘔吐(おうと)、おなかの不快感などが挙げられます。

また顔色が青白くなって急に冷や汗をかき始めたり、目まいや頭痛、疲れや眠気などの症状が現れて集中を欠いたりしてしまうこともあります。

さらに嘔吐の前兆として唾液の分泌量の増加、空気を飲み込み過ぎる「空気嚥下(えんげ)症」、呼吸が異常に速く深くなる「過換気」などの症状が現れることもあるようです。

過換気に至ると意識が遠のく場合もありますが、乗り物から降りるか、乗り物が止まるかすれば症状は徐々に治まります。

また船旅など、長時間の移動の際にはだんだんと慣れ、症状が軽くなっていくことが一般的です。

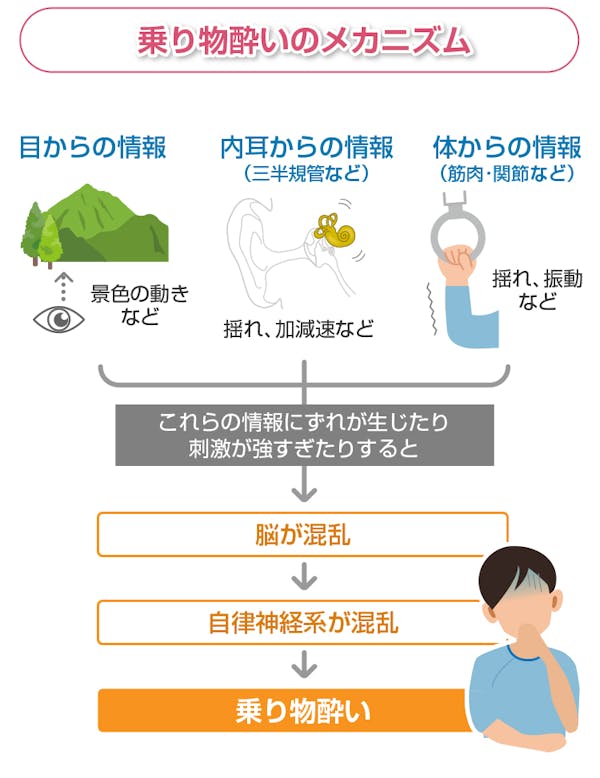

1-2.乗り物酔いのメカニズム

どうして乗り物酔いが起こるのか、気になっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

乗り物酔いは、一言でいえば脳の混乱によって生じるものだと考えられています。

私たちは目、内耳、筋肉や関節などから揺れやスピードなどの情報を受け取り、脳で処理しています。

目で景色や風景、内耳で加速・減速や揺れ、筋肉や関節で揺れや振動を感じ取り、脳がそれらの情報を処理して体の動きを調節する指令を出しているのです。

しかし内耳への刺激が強過ぎたり、運動を感知する目や内耳、筋肉、関節などの器官から脳が受け取った情報が互いに矛盾したりしていると、脳が混乱してしまいます。

例えば船酔いは、船が揺れていることを筋肉や関節で感じ取っているのに、壁などの静止しているものをじっと見ているとよく起こるといわれています。

反対にゲーム画面や手ぶれしている動画を見ているときのように、体はじっとしているのに目が激しく動くものを捉えているときにも、情報が矛盾していると受け取って脳は混乱してしまいます。

このように脳が混乱すると体の機能を調節する自律神経系が混乱を来し、乗り物酔いの症状があらわれてしまうのです。

また乗り物に乗ることで受ける刺激の限界は人それぞれで状況によっても異なります。

嗅覚からの不快感、睡眠不足や疲労などの体調不良、空腹や食べ過ぎ、精神的なストレス、体質などに誘発されて乗り物酔いが引き起こされる場合もあるので注意が必要です。

【関連情報】 「自律神経とは何?乱れる原因、症状とバランスを整えるポイントを解説」についての記事はこちら

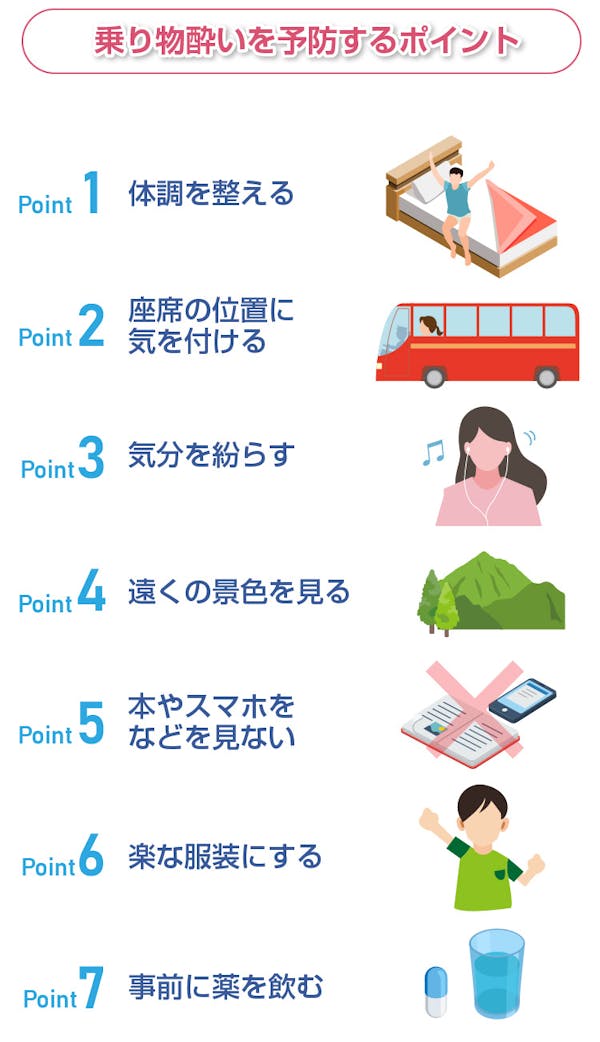

2.乗り物酔いを予防するポイント

「揺れで乗り物酔いを起こすなら、予防するのは難しいんじゃないの……?」

乗り物に揺れやスピードは付きものですから、そんな疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんね。

揺れやスピードそのものをなくすことはできませんが、乗る前や乗っている間の過ごし方を工夫して症状を抑えたり軽くしたりすることは可能です。

ここでは乗り物酔いを予防するためのポイントを7つご紹介します。

ポイント1 体調を整える

乗り物に乗る予定があるときは、前日にしっかりと睡眠をとっておくよう心掛けましょう。

出かける前の日は楽しみで眠れなかったり、準備に時間がかかって就寝時間が遅くなったりすることもあるかもしれません。

しかし、睡眠不足や疲労は自律神経の乱れを招き、乗り物酔いを起こしやすくすることがあるので、早めに休むことが大切です。

また食べ過ぎや空腹も乗り物酔いにつながります。

乗り物に乗る直前の食事はなるべく避けて当日は消化が良いものを軽く食べておく程度にしましょう。

早い時間に出発する場合でも、朝食は抜かない方がベターです。

乗り物内で空腹にならないよう、手軽に摂れる食べ物や飲み物を持っておくのもおすすめです。

【関連情報】 「質の高い睡眠のポイント」についてもっと知りたい方はこちら

ポイント2 乗る場所に気を付ける

乗り物酔いを防ぐためには、乗り物のどの場所に乗るかも重要なポイントです。

乗る場所によって揺れの感じ方が異なるので、できるだけ揺れにくい場所を選ぶようにしましょう。

乗用車であれば助手席、バスであれば前から4〜5番目くらいの席、船なら中央付近の席であれば、比較的揺れが少ないため乗り物酔いをしにくいと考えられます*3。

また進行方向と同じ向きで座った方が乗り物酔いをしづらいです。

後ろ向きのまま進行してしまう電車の席など、体の向きと進行方向が異なるような席は避けると良いでしょう。

*3 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会「乗り物酔い」

ポイント3 気分を紛らす

「乗り物酔いをしたらどうしよう……」

一度乗り物酔いを経験したことがある方は、乗り物に乗る機会があるたびに心配になるかもしれませんね。

しかし、心理的なストレスや不安を抱えていると、余計に乗り物酔いをしやすくなってしまいます。

できる限りそうしたことを考えずに済むよう、気分を紛らわすことを心掛けましょう。

音楽を聴いたり、一緒に乗っている人と楽しい話をしたりするのがおすすめです。

ポイント4 遠くの景色を見る

乗り物に乗っているときは、手元を見るよりも遠くを見るようにした方が酔いにくいとされています。

進行方向を向いて座って、できるだけ遠くの景色を眺めるようにすると良いでしょう。

あちこちに視線を向けてキョロキョロすることは避け、同じ方向を見るようにしてください。

カーブで曲がるときは乗り物に合わせて体を傾けるなど、視界や体の動きを一致させるのも乗り物酔い防止に有効です。

ポイント5 本を読んだりスマホを見たりしない

酔わないようにするためには、乗り物の中で本を読んだりスマホを見たり、ゲームをしたりすることは避けましょう。

画面や文字がチラつくものを見たり、下を見続けて視野が狭まったりすると、乗り物酔いを起こしやすくなってしまいます。

「時間が空くと、ついスマホとか見ちゃうんだよね……」

という方も多くいらっしゃるかもしれませんね。

移動中はできるだけ遠くを見て、音楽を聴くなどして過ごしましょう。

眠れるようなら、思い切って寝てしまうのもアリですよ。

ポイント6 楽な服装にする

乗り物に乗るときは、体を締め付けるような服装は選ばないようにしましょう。

ネクタイやベルト、ガードルなどきつめの下着といった締め付けの強い衣類は避け、できるだけ楽な服装を心掛けてください。

乗り物に乗っている間だけベルトなどを緩めたり、靴を脱いだりしても良いでしょう。

乗り物に乗るときは、体もリラックスした状態で過ごせるよう工夫してみてくださいね。

ポイント7 事前に薬を飲む

乗り物酔いをしやすい方は、乗る前に酔い止め薬を飲んでおくことも有効です。

症状が起きるのを防ぐ効果はもちろん、薬を飲んだことによる安心感という心理的な効果も期待できます。

ただし乗り物酔いの薬にもいくつか種類があり、予防のために飲むものや酔ってからでも効果があるものなど、飲むタイミングもそれぞれ異なります。

他の薬との飲み合わせなどにも注意が必要です。

医師や薬剤師に相談して、ご自身に合った薬を選ぶようにしてくださいね。

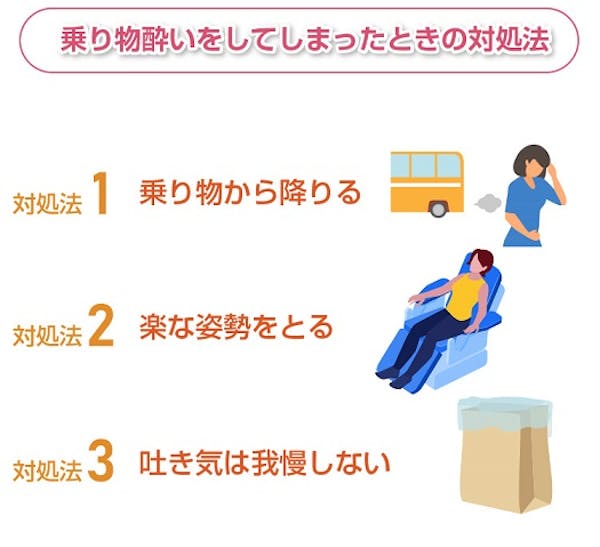

3.乗り物酔いをしてしまったときの対処法

どんなに予防のために工夫していたとしても、その日の体調や乗り物の種類などによっては酔ってしまうことがあります。

もしも乗り物酔いをしてしまったら、速やかに対処することが大切です。

ここでは、乗り物酔いをしたときの対処法について解説します。

対処法1 乗り物から降りる

乗り物酔いの症状が現れたときの最も良い対処法は、まず乗り物から降りることです。

乗り物酔いの原因である揺れやスピードが収まれば、情報過多で混乱していた脳が落ち着いて症状も徐々に和らぎます。

途中で降りることが可能であればいったん外へ出て、新鮮な空気を吸いながらゆっくり呼吸をしてリラックスしましょう。

対処法2 楽な姿勢をとる

もし乗り物から降りることが難しい場合は、背もたれを倒すなどして横になったり、衣類の締め付けを緩めたりして楽な姿勢をとりましょう。

横になるときは、乗り物の進行方向と平行になるようにすると症状が緩和されやすいです。

あわせて、室内の換気をしたり頭を冷やしたりするのも効果的です。

対処法3 吐き気は我慢しない

乗り物酔いをすると吐き気を催すことがありますが、吐いた方が楽になるのであまり我慢しないようにしましょう。

横になったままだと吐いたもので喉が詰まってしまう恐れがあるため、吐くときはつらくても起き上がるようにしてください。

体を起こすのがつらい場合は、顔を横に向けるだけでも構いません。

臭いで再び吐き気を催してしまうことがあるので、吐いた後はうがいをしたり氷やあめを口に含んだりして、吐き気が残らないようにしましょう。

【関連情報】 「自律神経」についてもっと知りたい方はこちら

4.乗り物酔いの原因や予防のポイント まとめ

乗り物酔いは、揺れやスピードなど刺激と、目と耳から受け取る刺激の違いによって脳が混乱し、自律神経が乱れることによって起こるといわれています。

予防するためにはできるだけ乗り物酔いを引き起こす要因を減らすことが重要です。

乗る前日から体調に気をつけたり、乗っている間の過ごし方を工夫したりすることで、症状を軽減できる可能性があります。

乗り物酔いが心配な方は、今回ご紹介したポイントを参考に対策してみてくださいね。

ただし、大人になってから乗り物酔いを起こすようになった方や、大人になってもまだ乗り物酔いをするという方は、耳や脳に原因がある可能性もあります。

心配な方は、かかりつけ医や専門家に一度相談してみると良いでしょう。