食事が健康に非常に重要な影響を与えることは皆さんご存知ですよね。

しかし実際にどのようなものを食べれば体に必要な栄養素をバランス良く摂取することができるのかよく分からない、という方もいらっしゃるでしょう。

人の体は炭水化物、脂質・たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどのさまざまな栄養素を必要としており、それらをバランス良く摂取する必要があります。

この記事では、

「栄養バランスの取れた食事を摂りたいけれど、どんなものを食べたら良いんだろう?」

という皆さんの疑問を解決します。

1.栄養バランスの取れた食事とは?

「そもそも栄養バランスの取れた食事って、どんなものを言うんだろう?」

ひと口に栄養バランスの取れた食事といっても漠然としていてピンとこない部分がありますよね。

健康のためにはヒトの身体が必要とするさまざまな栄養素をバランス良く摂取することが重要です。

たくさんの栄養素を過不足なく摂取するためには何をどれだけ食べるか、ということが重要になることは想像に難くありませんよね。

多様な食材をバランス良く取り入れる必要があります。

実はご飯と汁物、3種類のおかずによって構成された献立「一汁三菜」が基本とされていた昔ながらの日本食が理想的な栄養バランスだといわれていることを皆さんご存知でしょうか。

3種類のおかずのうち1種類はたんぱく質の摂取源となる主菜、残りの2種類は野菜料理の副菜で、栄養バランスの取れた食事といえるのです。

現在では食のグローバル化が進み食生活に外国の料理が浸透していますが、主食・主菜・副菜やそのほかの食べ物・飲み物をバランス良く取り入れ、偏りなく栄養素を摂取することが重要だと考えられます。

ここからは、献立のバランスと栄養素のバランスに分けて、栄養バランスの取れた食事を選ぶためのコツをお伝えしましょう。

2.主食・副菜・主菜・その他のバランス

まずは栄養バランスの取れた食事のためにはどのような料理を選んだら良いのか、献立のバランスを分かりやすくお伝えしましょう。

栄養バランスのためには主食・主菜・副菜・その他の食品のバランスを意識して献立を決めることが重要だと考えられます。

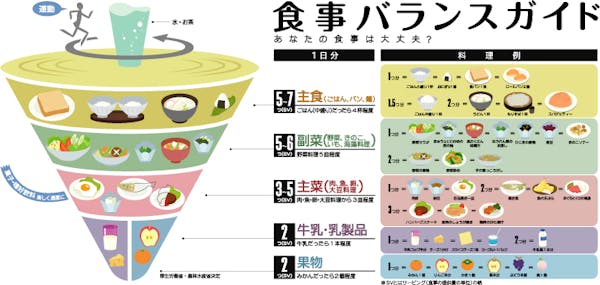

厚生労働省と農林水産省が作成した「食事バランスガイド」では、「1日に何をどれだけ食べたら良いか」の参考例が示されています。

厚生労働省 農林水産省「食事バランスガイド」

農林水産省「食事バランスガイド」より引用

「食事バランスガイド」ではバランスの取れた食事がこまに例えて示されています。

こまは下にいくにつれて細くなっていく形をしていますよね。

「食事バランスガイド」でこまの先端に表示されている食べ物ほど推奨される摂取量は小さくなります。

一番上に示されているご飯などの主食を最も多く摂った方が良いことが分かりますね。

その下には野菜などの副菜、肉や魚などの主菜、乳製品や果物、といった順に並んでいます。

また、水やお茶などの水分はこまの軸の役割を果たしています。

このバランスで食べることで、こまが安定して回る=健康だと考えられるのです。

それぞれの食品群から「どれくらい食べるべきか」に関しては、1日の必要カロリーに応じて変動します。

なお上図は1日の必要カロリーが2,000〜2,400kcalだと想定した場合の食事量を示しており、必要カロリーによって食べるべき量は異なります。

【1日に必要なカロリーと食事量の目安】

| カロリー | 主食 | 副菜 | 主菜 | 牛乳・乳製品 | 果物 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1,400〜2,000kcal | 4〜5SV | 5〜6SV | 3〜4SV | 2SV | 2SV |

| 2,000〜2,200kcal | 5〜7SV | 5〜6SV | 3〜5SV | 2SV | 2SV |

| 2,400〜3,000kcal | 6〜8SV | 6〜7SV | 4〜6SV | 2〜3SV | 2〜3SV |

農林水産省「食事バランスガイドの適量と料理区分」をもとに執筆者作成

単位として用いられている「SV」は「サービング」の略で、食品によって1単位となる量が異なるので注意が必要です。

ここから詳しく説明していきましょう。

2-1.栄養バランスの取れた食事のための主食

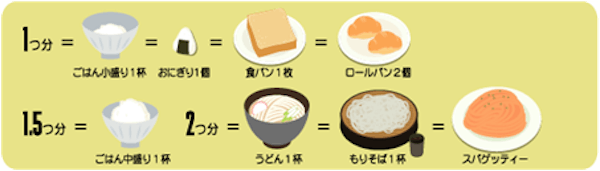

主食は炭水化物を多く含むエネルギー源で米やパン、麺類などが該当します。

食事バランスガイドでは、主な材料に由来する炭水化物含有量約40gを1SVとしてカウントされています。

具体的にはご飯小盛り1杯などが1SVです。

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」より引用

必要カロリーが2,000〜2,400kcalの場合、5〜7SVの主食を摂取することが推奨されています。

また必要カロリーごとの摂取すべき主食の量は以下のとおりです。

【必要カロリーごとの主食の適量】

| 必要カロリー | 主食の適量(SV) |

|---|---|

| 1,400〜2,000kcal | 4〜5SV |

| 2,000〜2,400kcal | 5〜7SV |

| 2,400〜3,000kcal | 6〜8SV |

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」をもとに執筆者作成

2-2.栄養バランスの取れた食事のための副菜

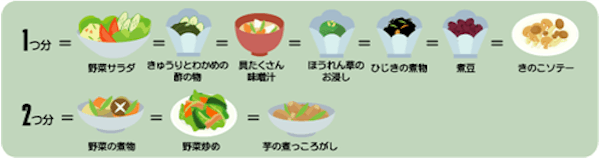

副菜は主に野菜やいも、大豆を除く豆類、きのこ、海藻などを利用した料理です。

主食や後述する主菜で補いきれないビタミンやミネラル、食物繊維の摂取源となります。

食事バランスガイドにおける1SVは、主な材料の重量が70gと定められています。

例えば野菜サラダが1SV、野菜炒めや野菜の煮物が2SVとなります。

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」より引用

必要カロリーが2,000〜2,400kcalの場合、5〜6SVの副菜を摂取することが推奨されています。

「1日にこんなに野菜を食べなくちゃいけないの?」

と驚いた方も多いのではないでしょうか。

忙しい生活を送っていると炭水化物中心の食事になってしまいがちですが、栄養バランスが崩れ健康を損なってしまわないよう野菜もしっかり摂っておきたいところですね。

1日に食べるべき量は、必要カロリーによって以下のように変わります。

【必要カロリーごとの副菜の適量】

| 必要カロリー | 副菜の適量(SV) |

|---|---|

| 1,400〜2,000kcal | 5〜6SV |

| 2,000〜2,400kcal | 5〜6SV |

| 2,400〜3,000kcal | 6〜7SV |

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」をもとに執筆者作成

2-3.栄養バランスの取れた食事のための主菜

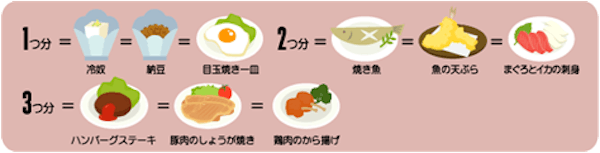

主菜はたんぱく質や脂質の供給源となるおかずの中心です。

メインディッシュともいえますね。

具体的には魚や肉、大豆製品、卵などを材料とした料理が考えられます。

食事バランスガイドにおいては主な材料に含まれるたんぱく質6gが1単位とされています。

例えば冷奴、納豆などは1SV、ハンバーグや生姜焼き、唐揚げなどは3SVに当たります。

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」より引用

必要カロリーが2,000〜2,400kcalの場合、3〜5SVの主菜を摂取することが推奨されています。

昼食にハンバーグを食べた場合、夕飯に鶏肉の唐揚げを食べてしまうと主菜の食べ過ぎであると考えられるのですね。

主菜の1日当たりに食べるべき量は総摂取カロリーごとに以下のとおりとなっています。

【必要カロリーごとの主菜の適量】

| 必要カロリー | 主菜の適量(SV) |

|---|---|

| 1,400〜2,000kcal | 3〜4SV |

| 2,000〜2,400kcal | 3〜5SV |

| 2,400〜3,000kcal | 4〜6SV |

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」をもとに執筆者作成

2-4.栄養バランスの取れた食事のためのその他の食品

牛乳や乳製品、果物も健康的な食生活のためには欠かせません。

牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品は主に、代表的なミネラルの一つであるカルシウムの供給源となります。

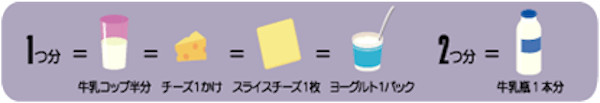

食事バランスガイドにおける1SVは主な材料のカルシウム含有量約100mgとされています。

1SVの例としては牛乳コップ半分、ヨーグルト1パックなどが挙げられます。

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」より引用

必要カロリーが2,000〜2,400kcalの場合、2SVの牛乳または乳製品を摂取することが推奨されています。

1日に食べるべき量は総摂取カロリーごとに以下のように異なります。

【必要カロリーごとの牛乳・乳製品の適量】

| 必要カロリー | 牛乳・乳製品の適量(SV) |

|---|---|

| 1,400〜2,000kcal | 2SV |

| 2,000〜2,400kcal | 2SV |

| 2,400〜3,000kcal | 2〜3SV |

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」をもとに執筆者作成

また果物はビタミンCやミネラルの一種カリウムの摂取源となります。

食事バランスガイドにおける果物の1SVは主原料の重量約100gで、みかん1つ、りんご半分などが1SVとしてカウントされます。

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」より引用

必要カロリーが2,000〜2,400kcalの場合、2SVの果物を摂取することが推奨されています。

普段果物を全く食べないという方も少なくないのではないでしょうか。

バランス良く栄養素を摂取するために、果物をきちんと食生活に取り入れておきたいですね。

また必要カロリーによって、1日に摂取すべき果物の量は以下のように異なります。

【必要カロリーごとの果物の適量】

| 必要カロリー | 果物の適量(SV) |

|---|---|

| 1,400〜2,000kcal | 2SV |

| 2,000〜2,400kcal | 2SV |

| 2,400〜3,000kcal | 2〜3SV |

農林水産省「「食事バランスガイド」の適量と料理区分」をもとに執筆者作成

そのほか、食事バランスガイドではお菓子や嗜好飲料は「楽しく適度に」として、こまを回すひもに例えられています。

気分転換におやつやジュースが欠かせない、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

ジュースやお酒などの嗜好飲料を含む間食から摂取するカロリーは一般的に1日当たり200kcal程度が適当だといわれています。

1日の総摂取カロリーが増えすぎないよう、適宜調節しましょう。

【関連情報】 「1日の摂取カロリー」についてもっと知りたい方はこちら

3.栄養素のバランス

「どんなものを食べれば良いのかはなんとなく分かったけど、それだけでバランス良く栄養素が摂取できるのかな?」

「身体に必要な栄養素にはどんなものがあるんだろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

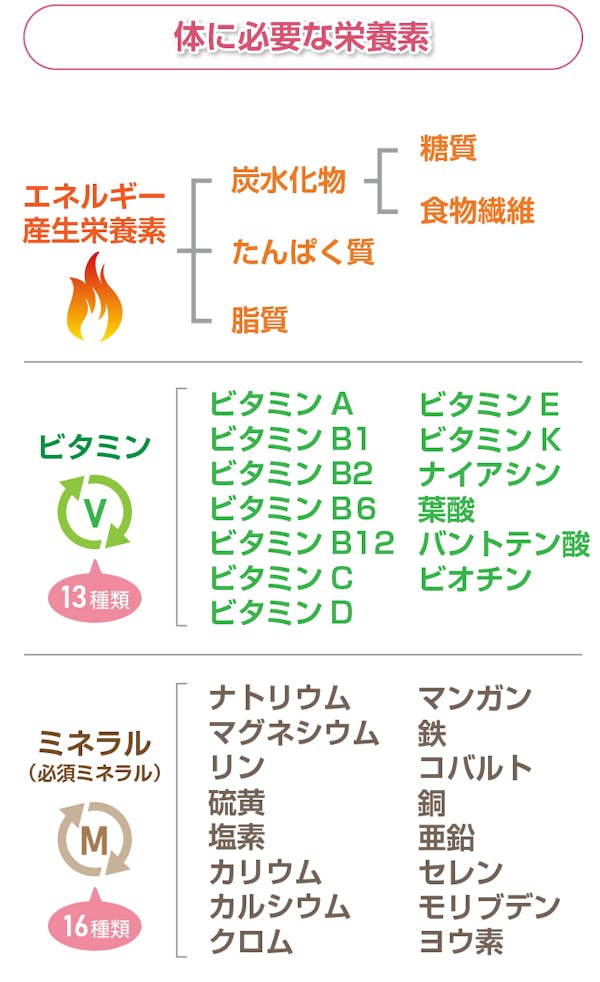

ヒトの身体に不可欠な栄養素としては炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルが挙げられます。

身体のエネルギーとなるのは炭水化物・たんぱく質・脂質の3種類の栄養素で、まとめて「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。

またビタミンは体内の正常な機能の維持、ミネラルは組織の構成や生理機能の維持・調節などに必須です。

現段階でヒトの身体に必要だと分かっているビタミンは13種類、現段階でヒトの身体に必要だと分かっているミネラルは16種類あります。

ここでは、身体に必要な栄養素のバランスについてお伝えしましょう。

3-1.エネルギー産生栄養素のバランス

身体のエネルギーとなるのは炭水化物・たんぱく質・脂質の3種類の「エネルギー産生栄養素」です。

いわゆる「カロリー」はエネルギー量を表す単位なので、カロリー摂取源となるのはエネルギー産生栄養素のみといえます。

エネルギー産生栄養素の理想的な摂取バランスについてお伝えしましょう。

それぞれのエネルギー産生栄養素1g当たりのカロリーは以下のとおりと概算されています。

【エネルギー産生栄養素の1g当たりカロリー】

| エネルギー産生栄養素 | 1g当たりカロリー |

|---|---|

| 炭水化物 | 4kcal |

| たんぱく質 | 4kcal |

| 脂質 | 9kcal |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

ダイエットのためには脂っこいものを控えた方が良いというイメージがありますが、実際脂質は炭水化物やたんぱく質に比べ倍以上のカロリーがあるのですね。

厚生労働省は、エネルギー産生栄養素の摂取目標量を総摂取カロリーに対して各エネルギー産生栄養素から摂取するカロリーの割合で定めています。

エネルギー産生栄養素バランスを適切に保ち、他の栄養素も適切に摂取することで健康的な生活が送れると期待できるのです。

男女ともに目標とされている年齢別のエネルギー産生栄養素バランスは以下のとおりです。

【エネルギー産生栄養素バランス】

| 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 | |

|---|---|---|---|

| 18〜49歳 | 50〜65 | 13〜20 | 20〜30 |

| 50〜64歳 | 50〜65 | 14〜20 | 20〜30 |

| 65歳以上 | 50〜65 | 15〜20 | 20〜30 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

また妊婦・授乳婦の方のエネルギー産生栄養素バランスは以下のとおりです。

【妊婦・授乳婦のエネルギー産生栄養素バランス】

| 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 | |

|---|---|---|---|

| 妊婦 初期 | 50〜65 | 13〜20 | 20〜30 |

| 妊婦 中期 | 50〜65 | 13〜20 | 20〜30 |

| 妊婦 後期 | 50〜65 | 15〜20 | 20〜30 |

| 授乳婦 | 50〜65 | 15〜20 | 20〜30 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

エネルギー産生栄養素バランスは体に必要な量が分かっているたんぱく質、目安量が分かっている脂質から設定されており、その残りが炭水化物となっています。

例えば1日の総摂取カロリーが2,000kcalの場合、エネルギー産生栄養素バランスに基づけば1,000kcal〜1,300kcalを炭水化物から摂取することになります。

白ご飯100gに含まれている炭水化物が37.1gなので炭水化物由来のカロリーは148.4kcal、白ご飯の炭水化物から1,000kcalを摂取するためには約675g(ご飯茶碗4杯半)の白ご飯を食べる計算になります。

食事バランスガイドでも1日の摂取カロリーが2,000〜2,400kcalの場合、1日分の主食の例として「ご飯中盛り4杯程度」が示されています。

実際には主食となる白ご飯以外の食材にも炭水化物が含まれている可能性があることを鑑みれば、食事バランスガイドに基づいて食べる量を決めることで理想的な栄養バランスの食事が摂れると期待できます。

3-2.その他の必須栄養素のバランス

「「エネルギー産生栄養素以外の栄養素はどんなバランスで摂取すれば良いの?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際のところ身体に必要な栄養素はさまざまにあり、一つの食品にも多様な栄養素が含まれているため、身体に必要な全ての栄養素の理想的なバランスや、何を食べればそれを満たせるのかという基準を提示することは難しいと考えられます。

また毎日何を食べるべきなのかを栄養素ベースで厳密に考えるのは大変な手間になってしまいますよね。

そこで身体に必要な栄養素を含む食品を偏りなく食べることが重要だと考えられるでしょう。

食品ごとに、主に以下のような栄養素の摂取源となります。

【各食品と主に含まれる栄養素】

| 食品 | 主に含まれる栄養素 |

|---|---|

| ご飯、パン、麺類など | 炭水化物 |

| 野菜、きのこ、いも類など | ビタミン、ミネラル、食物繊維 |

| 肉、魚、卵、豆製品など | たんぱく質 |

| 牛乳、ヨーグルト、チーズなど | ミネラル(カルシウム)、たんぱく質、脂質 |

| 果物 | ビタミン(ビタミンC)など |

農林水産省「食事バランスガイドと従来の分類法との関連」をもとに執筆者作成

忙しい日々を送っていると、つい食事が疎かになって野菜や乳製品が不足しがちですよね。

野菜やきのこ、いも類などはビタミンやミネラル、食物繊維の摂取源となるため食事に取り入れていないとこれらの栄養素が不足してしまうと考えられます。

牛乳や乳製品もカルシウムなどのミネラルの摂取源として重要です。

身体に必要なビタミンやミネラルが不足するとさまざまな不調をきたしてしまうので注意が必要です。

また食物繊維が不足すると腸内環境が悪化し、便秘になりやすくなるといわれています。

不足しがちな栄養素の一つなので、しっかり摂取するよう心掛けておきましょう。

【関連情報】 「ミネラル」についてもっと知りたい方はこちら

4.栄養のバランスについてのまとめ

身体に必要な栄養素をバランス良く摂取するためにはさまざまな食品をバランス良く食べることが重要です。

昔ながらの日本食のスタイル「一汁三菜」は栄養バランスの取れた食事だといわれています。

バランス良く栄養素を摂取するためには主食・副菜・主菜・その他の食品をバランス良く食べることが大きなポイントだといえるでしょう。

「自分で献立を考えるのは面倒だなあ……」

という方でもご安心ください。

「食事バランスガイド」を参考にすることで何をどれだけ食べれば良いのかの目安を知ることができますよ。

また普段どのようなものを食べているかということから不足しがちな栄養素を推測できると考えられます。

この記事を参考にどんなものを食べれば良いのか考え、栄養バランスの良い食事を心掛けてくださいね。