「離乳食っていつから始めれば良いのかな?」

「離乳食は初めてで何から準備したら良いか分からない……」

このように離乳食を始める時期や準備について疑問や心配を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に初めての子どもの場合経験がなく、いつから始めるべきか不安になりますよね。

離乳食の開始や進行のスケジュールには目安となる時期がありますが、大切なことは子どもの様子を良く見て発達状況に合わせて進めていくことです。

この記事では、いつから離乳食を始めるかや準備しておいた方が良いこと、離乳食をあげるときに気を付けたいポイントについて詳しく解説します。

1.そもそも離乳食とは

離乳食とは、子どもの成長に従って母乳やミルクでは足りなくなる栄養素やエネルギーを補い、幼児食へ移行するための食事のことです。

母乳やミルクから離れるための食事というわけではなく、それらをまったく飲まない状態になることが目標ではありません。

そのため、WHOでは離乳食に代わる言葉として「補完食 」という呼び方を提唱しています*1。

離乳食を進める過程で、子どもは食べ物をかみつぶして飲み込む機能を発達させ、だんだんと自分で食べられるようになっていきます。

規則正しく食事を摂ることで生活リズムを身につけたり、家族と一緒に食べることで食の楽しさを知ったりする機会にもなります。

離乳食は特別なものではなく、家族と同じものを食べられるようになるまでのステップと捉え、子どもも家族も楽しめる食事の場であることを大切にしましょう。

*1 World Health Organization「補完食 母乳で育っている子どもの家庭の食事」

【関連情報】 「離乳食」についてもっと知りたい方はこちら

2.離乳食はいつから始める?

離乳食を始める時期は、生後5〜6カ月が適当とされています*2。

しかしこの時期はあくまで目安であって、子どもの発達に合わせて進めることが大切です。

子どもの様子を見て以下のような行動などが見られたら、離乳食を始める時期と考えて良いでしょう。

【離乳食を始めるサイン】

- 首がしっかりとすわって、寝返りができるようになる

- 5秒以上座ることができる

- スプーンなどを口に入れたとき、舌で押し出す行為が少なくなる(哺乳反射の減弱)

- 食べ物に関心を示す

生後5〜6カ月に近くなったらご自身の子どもの様子を見て、これらのサインが現れていないか確認してみましょう。

*2 厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」

3.離乳食を始める前の準備

「離乳食の時期が近づいてきたけど、何から準備したら良いのかな?」

特に初めて離乳食を作る方は、事前に何をしておけば良いか分からず不安になりますよね。

ここからは、離乳食を始める前に準備しておきたいことについて説明します。

実際に始めるときに少しでも不安が軽くなるよう、できることからやってみてくださいね。

3-1.食器や調理器具を準備しよう

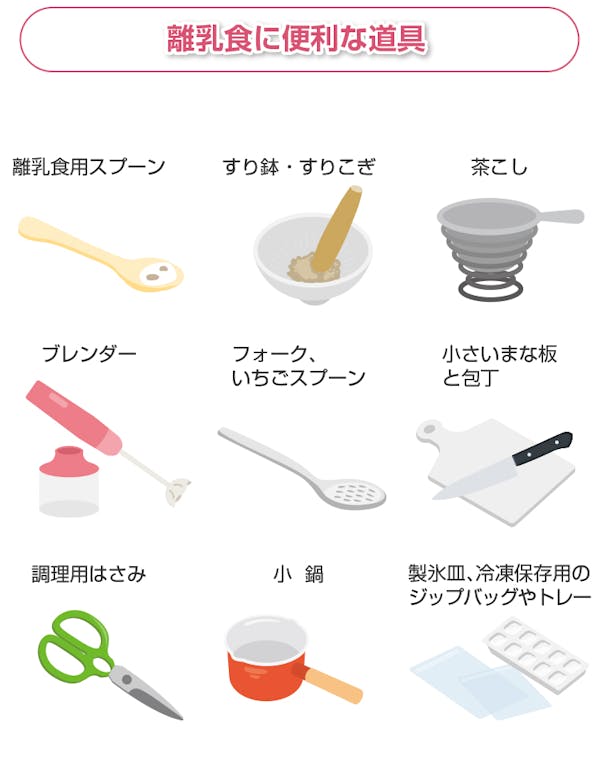

離乳食を始めるにあたって、あると便利な食器や調理器具を準備しておくと良いでしょう。

すでに自宅にあるものをうまく活用するのももちろんですが、状況に応じて取り入れると離乳食の準備や食事を与えるときに役立ちます。

大人用のスプーンは子どもの小さな口には合わないので、離乳食スプーンは用意しておきましょう。

食べ物をすくう部分が子どもの口の幅より狭く、浅いものが使いやすくおすすめです。

離乳食の初期は特に食べ物をすりつぶしたり裏ごししたりする必要があるため、すり鉢・すりこぎや茶こしなどの道具があると調理が楽になります。

まとめて調理して保存しておきたいという方は、ジップバッグなどがあると便利です。

小分けして保存すると取り出しやすいので、製氷皿や離乳食保存用のトレーなども活用すると良いでしょう。

3-2.自治体等の講座を活用しよう

多くの自治体では離乳食の知識や作り方を学べる講座を開催しています。

離乳食の固さや量を実際に見たり、試食して味つけの程度を知ったりする機会を設けていることもありますので、うまく活用してみると良いでしょう。

講座は栄養士などの専門職が担当しており、心配なことや不安なことを直接尋ねる機会にもなるのでおすすめです。

近年は、自宅でも気軽に学べるように講座を動画配信している自治体も増えています。

厚生労働省が行った調査では、7割近くの人が離乳食について地域の保健所や保健センターで学んだと回答しており*3、多くの方が利用していることが分かります。

地域子育て支援センターや病院・助産所、保育園・幼稚園などで開催されていることもあるので、お住まいの地域の情報を確認してみてくださいね。

*3 厚生労働省「平成27年度 乳幼児栄養調査結果の概要」

3-3.食物アレルギー予防にはスキンケアも重要

「離乳食を始めなきゃいけないのは分かっているけど、食物アレルギーが心配……」

このように食物アレルギーについて不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

食物アレルギーの原因はまだ完全に明らかになっているわけではありませんが、近年では炎症やダメージの生じている体の一部分と食べ物が接触すると、体がその食べ物を悪いものであると誤認してアレルギーを引き起こすのではないかと考えられています。

特に、皮膚に湿疹があると食物アレルギーが生じやすくなると分かってきています。

湿疹がある皮膚と食べ物のかけらが接触することで異物と判断され、免疫反応が過剰になってしまうのです。

また日本小児アレルギー学会は「鶏卵アレルギー発症予防に関する提言」において、かゆみを伴う湿疹(アトピー性皮膚炎)を発症している生後6カ月未満の乳児は、まずスキンケアや適切な治療で皮膚をきれいな状態にすることを推奨しています*4。

食物アレルギーを起こしにくくするためには、皮膚の状態を整えることが重要なのですね。

すでに湿疹がある場合は、かかりつけの小児科や皮膚科、アレルギー科などで事前に相談してみると良いでしょう。

*4 日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会「「鶏卵アレルギー発症予防に関する提言」の解説:患者・一般の皆様へ」

4.離乳食をあげるときに気を付けたいポイント

物品などの準備が整って、子どもにも開始の目安となるサインが見られ始めたら、いよいよ離乳食のスタートです。

ここからは、実際に離乳食をあげるときに気を付けておきたいポイントについて詳しく解説します。

ポイント1 母乳・ミルクは欲しがるだけあげよう

離乳食が始まったからといって、母乳やミルクはすぐに減らす必要はありません。

無理に減らすと体重が減ってしまうこともあるため、これまでの授乳のペースに沿って子どもが欲しがるだけあげるようにしましょう。

離乳食が進んで食べる量が増えていけば、自然と母乳やミルクの量は少なくなっていきます。

ポイント2 初めての食材は病院の診療時間内にあげる

離乳食をあげる時間は、子どもが機嫌の良いタイミングであれば午前でも午後でも構いません。

しかし初めての食材は、食物アレルギーを起こす可能性があるため注意が必要です。

何か異変が起きたときにはすぐに受診できるよう、初めての食材はかかりつけの小児科など医療機関の診療時間内にあげるようにしましょう。

食物アレルギーの症状は、食べた直後から1時間後、遅くとも4時間以内に見られます *5。

食後は注意して子どもの様子を観察することが大切です。

*5 認定NPO法人 アレルギー支援ネットワーク「食物アレルギーって何?」

ポイント3 ベビーフードも活用しよう

「毎日離乳食を作るのって、とても大変そう……」

量や食材、子どもの反応などさまざまなことに気を遣わなくてはならず、離乳食作りを大変に感じる方は少なくありません。

そのようなときに活用したいのが市販のベビーフードです。

ベビーフードは月齢ごとに適した味付けや固さとなるよう調整されており、食材や形態も豊富です。

忙しくて時間がない時や外出時、メニューを変化させたい時などに取り入れてみましょう。

大きさや味、固さなど普段の離乳食作りの参考にしたり、鉄など不足しがちな栄養素の補給をしたりするのにも役立ちます。

ただし開封後の保存には注意し、食べ残しは与えないようにしましょう。

ポイント4 アレルギー源となる食品の摂取は遅らせない

「食物アレルギーが心配だから、卵や小麦などはもう少し大きくなってからあげようかな」

このように食物アレルギーを心配して、卵などの食品を摂取する時期を遅らせようと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし特定の食品の摂取や離乳食の開始そのものを遅らせることが、食物アレルギーの予防になるという明確な根拠はありません。

生後5〜6カ月ごろから、目安となるスケジュールに沿って離乳食を進めるようにしましょう。

ただしすでに食物アレルギーがあると診断されている場合や、皮膚に湿疹が見られる場合は、自己判断で進めると状態が悪化してしまうかもしれません。

離乳食を遅らせる必要はありませんが、医師に相談した上で進めていくようにしてください。

ポイント5 子どもに合わせたペースで進めよう

厚生労働省が公開している「授乳・離乳の支援ガイド」には、目安となる離乳食の進め方が記載されています。

自治体等で行われる講座の内容や育児本、インターネットなどに記載されているスケジュールも、多くがこれを参考にしたものです。

その通りに進めなくてはと考える方も多いかもしれませんが、提示されているスケジュールはあくまで目安です。

成長・発達や食欲は子どもによって異なるので、その子に合わせたペースで進めていきましょう。

特に初期は食べ物やスプーンなどに慣れるのにも時間がかかるため、焦らないことが大切です。

ただし生後9カ月を過ぎても食べ物を受け入れないときは、発育・発達の状態や鉄欠乏などの栄養面を確認する必要があるので、かかりつけの小児科に相談しましょう。

5.離乳食をいつから始めるかのまとめ

離乳食の開始時期は生後5〜6カ月ごろが適当とされていますが、子どもの様子に合わせて始めることが重要です。

首がすわって寝返りができるようになった、食べ物に関心を示すようになったなど、離乳食開始のサインが見られたら少しずつ始めていきましょう。

離乳食を始める前には、離乳食用スプーンなどの食器や調理器具を準備しておくと便利です。

詳しい知識や調理方法などは自治体等の講座でも学ぶことができますので、積極的に活用すると良いでしょう。

子どもの発達状況はそれぞれ異なるので、スケジュール通りに進まなくても焦らないことが大切です。

子どものペースに合わせながら、食事を楽しむことも忘れないよう心掛けてみてくださいね。