「そろそろ離乳食を始める時期だけど、どんなものをあげればいいんだろう?」

「離乳食を始めたのはいいけど、なかなか食べてくれない……」

子どもの離乳食を始める時期が近づき、このように離乳食の進め方でお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんね。

離乳期は親子にとって初めてのことも多く分からないことや不安なことも生じることでしょう。

「子どもに健康に育ってほしい」という思いから離乳食を月齢の目安通りに進めなければと思い詰めてしまうこともあるかもしれません。

しかし子どもにはそれぞれ食欲や行動パターンなどがあるため、離乳食は子どもの個性に合った方法で柔軟に進めることが重要です。

この記事では一般的な離乳食の進め方や食材、離乳食を進める上での注意点、離乳食に関してよくある疑問への対処法のほか、子どもの個性に合わせた離乳食の進め方も紹介します。

子どもの反応に合わせて無理のない進め方を実践してくださいね。

1.まず離乳食とは何か

子どもの成長に伴って、母乳や粉ミルクだけでは不足するエネルギーや栄養素を補うために幼児食へと移行する過程を離乳といいます。

離乳食とは離乳期に子どもに与える食事のことです。

離乳期を通じて子どもは母乳を吸う過程から食べ物を噛んで飲み込めるように発達していくため、離乳食はそれに応じて献立や調理法を変えていく必要があります。

子どもは離乳食を通して徐々に自立して食事が摂れるようになっていくといえるのですね。

しかし初めて子どもに離乳食を与える親御さんにとっては疑問や不安の多い時期かもしれません。

実際、厚生労働省の「平成27年乳幼児栄養調査」でも約75%以上の方が離乳食に関して何らかの困りごとがあったと回答しています[1]。

[1] 厚生労働省「平成27年 乳幼児栄養調査 Ⅱ結果の概要」

【関連情報】 「離乳食」についてもっと知りたい方はこちら

2.月齢別の離乳食の進め方の目安

「それじゃあ、離乳食ってどうやって進めればいいのかな?」

というのが気になるところですよね。

実は離乳食は月齢に応じておおよその進め方の目安があります。

ここでは月齢別の離乳食の進め方や食材、回数などを解説していきましょう。

2-1.5カ月〜6カ月(離乳初期)

離乳食の開始時期は具体的には生後5カ月〜6カ月頃[2]からとされています。

ただし、子どもには発達のスピードに個人差があるため、お子さんの状況に合わせて進めましょう。

以下のような状況になったら、離乳食をスタートすると良いでしょう。

【離乳食を始める目安】

- 首の座りがしっかりしている

- 5秒くらい座れる

- 大人の食べているものに興味を示す

- スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる

厚生労働省「生後5か月からの離乳スタートガイド」より引用

この時期の離乳食の目的は味や食感に慣れることなので、焦らず進めていくことが重要です。

生後5〜6カ月の離乳食の食べ方の目安や食事形態、進め方などは以下のとおりです。

【生後5〜6カ月(離乳初期)の離乳食の目安】

| 食べ方の目安 | ・1日1回、1さじずつ始める ・母乳や粉ミルクは欲しがるままに与える |

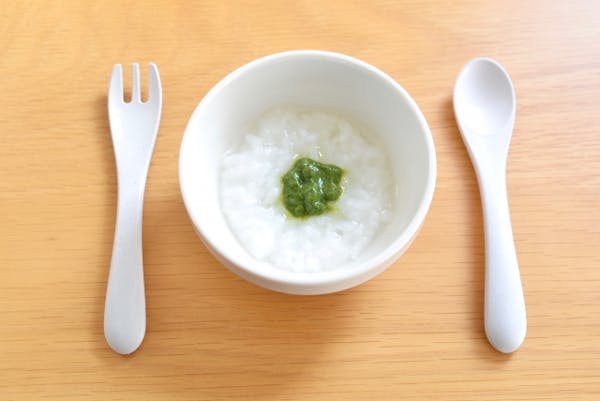

| 調理形態 | なめらかにすりつぶした状態 |

| 摂食機能の目安 | 口を閉じて食べ物を口に入れたり飲み込みができたりするようになる |

| 1回当たりの目安量 | ・つぶし粥から始める ・すり潰した野菜なども試してみる ・慣れてきたら潰した豆腐、白身魚、卵黄などを試してみる |

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会「授乳・離乳の支援ガイド」をもとに執筆者作成

子どもが一人で座れるようになるまでは、膝の上に抱いて少し後ろに姿勢を倒すと離乳食をあげやすくなります。

一人で座ることができるようになったら、ベビーチェアに座らせて足裏が床につく安定した姿勢をとらせてあげましょう。

初めての食材をあげる際はアレルギー症状が出現した場合すぐに受診できるよう医療機関の診療時間内にあげると安心です。

[2] 厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会「授乳・離乳の支援ガイド」」

2-2.7カ月〜8カ月(離乳中期)

生後7カ月~8カ月頃になり、離乳食に慣れてきたら徐々に離乳食を硬くしたり回数を増やしたりします。

以下のような目安で進めましょう。

【生後7カ月〜8カ月(離乳中期)の離乳食の目安】

| 食べ方の目安 | ・徐々に1日2回食にしていく ・いろいろな味や舌触りを楽しめるように食品の種類を増やしていく |

| 調理形態 | 舌で潰せる硬さ |

| 摂食機能の目安 | 上顎と舌で食べ物を潰すことができるようになる |

【1回当たりの目安量】

| 穀類 | 全粥50g〜60g |

| 野菜・果物 | 20g〜30g |

| たんぱく質 | 魚または肉10g〜15g 豆腐30g〜40g 卵黄1個 全卵3分の1個 乳製品50g〜70g |

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会「授乳・離乳の支援ガイド」をもとに執筆者作成

離乳食は基本的に味付け不要ですが、マンネリ化したり食いつきが悪くなったりしたときは砂糖や醤油、みそなどをほんの少し風味付け程度に使用しても良いでしょう。

2-3.9カ月〜11カ月(離乳後期)

生後9カ月〜11カ月頃になったらさらに食材の硬さや回数を増していきます。

この頃になると「手づかみ食べ」ができるようになります。

手づかみ食べは、食べ物を触ったりその触感を通して食べ物への関心が高まったりするなどして、自分の意思で食べようとする行動につながる行為です。

片付けが大変という理由や食事に時間がかかるなどの理由から手づかみ食べをさせたくないと感じることもあるかもしれません。

しかし子どもの発達のために重要な行為であるため汚れてもいい環境を整えるなどして積極的に取り入れるようにしましょう。

【生後9カ月〜11カ月(離乳後期)の離乳食の目安】

| 食べ方の目安 | ・徐々に1日3食にしていき生活リズムを整える ・家族と一緒に食事をすることで食べる上での楽しい体験を重ねる |

| 調理形態 | 歯ぐき(歯茎)で潰せる硬さ |

| 摂食機能の目安 | 歯ぐきで食べ物を潰すことができるようになる |

【1回当たりの目安量】

| 穀類 | 全粥90g〜柔らかいご飯80g |

| 野菜・果物 | 30g〜40g |

| たんぱく質 | 魚または肉15g 豆腐45g 全卵2分の1個 乳製品80g |

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会「授乳・離乳の支援ガイド」を元に執筆者作成

2-4.12カ月〜18カ月(離乳完了期)

離乳完了期は形のある食べ物を噛みつぶせるようになり必要な栄養素やエネルギーの大半を母乳や粉ミルク以外の食べ物から摂取できるようになる時期のことです。

月齢では生後12カ月〜18カ月頃にあたるといわれています。

手づかみ食べをして前歯で噛み切る練習をしたり、一口で食べることができる量を覚えたりしながら、徐々に自分でスプーンなどの道具を使用して食べられるように促していきましょう。

【生後12カ月〜18カ月(離乳完了期)の離乳食の目安】

| 食べ方の目安 | ・1日3回の食事でリズムを整える ・手づかみ食べで自分で食べる楽しみを増やす ・母乳や粉ミルクは子どもの離乳の状況に合わせて与える |

| 調理形態 | 歯ぐきで噛める硬さ |

| 摂食機能の目安 | 歯を使うようになる |

【1回当たりの目安量】

| 穀類 | 柔らかいご飯90g〜ご飯80g |

| 野菜・果物 | 40g〜50g |

| たんぱく質 | 魚または肉15g〜20g 豆腐50g〜55g 全卵2分の1個〜2分の3個 乳製品100g |

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会「授乳・離乳の支援ガイト」を元に執筆者作成

離乳完了期は1日3回食とし、必要に応じて1日1回〜2回程度の補食(おやつ)をあげましょう。

また水分補給には水や麦茶などがおすすめです。

イオン飲料などは塩分や糖分が多く含まれるため、日常的にあげることは控えるようにしましょう。

【関連情報】 「離乳食をはじめる前の準備」についてもっと知りたい方はこちら

3.離乳食を進める上での注意点

「離乳食の進め方でどんなことに気を付けたらいいんだろう?」

と不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

離乳食をあげる際は食物アレルギーや食中毒、栄養不足にならないよう注意する必要があります。

ここから詳しくご説明していきましょう。

注意点1 子どもの個性に合わせて進める

離乳食の進め方は、子どもの個性に合わせることが重要です。

子どもはそれぞれ食欲や食べる際の行動、成長や発達のパターンが異なるため、離乳食を進める月齢の目安通りに食べてくれるとは限りません。

離乳食の進め方を本で読んだりネットで調べたりしてみても、なかなか思うようにいかないと悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、焦る必要はありません。

離乳食は子どもの個性に合わせて柔軟に進めるようにしましょう。

離乳食の内容や量は子どもの反応に合わせ、家庭の食習慣や地域の食文化なども取り入れながら無理のない方法で進めていくと良いですよ。

注意点2 鉄やビタミンD不足に注意する

離乳食開始時期の子どもは鉄やビタミンD不足に注意が必要です。

鉄やビタミンDは母乳に不足しがちとされており、離乳食開始頃の子どもにとっても不足しやすい成分です。

母乳育児の場合には生後6カ月頃になると持って生まれた体内に貯蔵する鉄の量が減少していき、鉄欠乏性貧血になりやすいとされています。

また、ビタミンDは完全母乳栄養に離乳開始の遅れや日光浴不足などの要因が加わることで不足しやすくなります。

ビタミンDが不足することで懸念されるのは「くる病」という病気です。

鉄欠乏性貧血やくる病を予防するためには、適切な時期に離乳食を開始するほか鉄やビタミンDを多く含む食品を取り入れることが重要です。

離乳食の進め方を注意するうえで、栄養が不足しないようにしてあげたいですよね。

子どもの好みや反応をみながら食事に取り入れてみましょう。

注意点3 食中毒を予防する

離乳食を進める上では食中毒を予防することも重要です。

子どもは大人に比べて抵抗力が弱いため食中毒になりやすく、重症化しやすいといわれています。

食中毒は年間を通して発生する可能性がありますが、特に気温や湿度の高い梅雨から夏にかけては食中毒が発生しやすいため注意が必要です。

以下に食中毒を予防する上でのポイントを紹介します。

【食中毒を予防する上でのポイント】

- 離乳食を作る前や子どもに食べさせる前はしっかり手洗いする

- 土が付いた野菜はしっかり水洗いしてから調理する

- 調理器具や食器類は丁寧に洗い清潔に保つ

- 魚や肉、卵、豆腐などはしっかり中まで加熱調理する

- 調理後はなるべく早く食べさせ、食べ残したものはあげない

子どもを食中毒から守るため、離乳食を作る際は特に衛生環境に注意しましょう。

注意点4 状況に応じて市販のベビーフードを活用する

離乳時期には市販のベビーフードを活用することも一つの方法です。

離乳食は手作りのものが好ましいとはされていますが、毎日の手作りは負担になることもあるかもしれません。

そのため少しでも負担が軽減するのであれば市販品を活用するのも良いでしょう。

また市販のベビーフードは月齢に合わせて適切な調理法で作られているため、食品の硬さや大きさなど離乳食を手作りする際の見本にすることができます。

市販品のパッケージには離乳食メニューが提案されているものもあり、献立を考える際の参考にもなりますね。

ほかにも市販品と手作り食を合わせることで食品数や調理形態のバリエーションも増えるなど、さまざまなメリットもあるのです。

しかし利便性が高いことから市販品ばかりに頼ってしまうことのないよう注意しましょう。

また以下のような点を心掛けましょう。

【市販のベビーフードを使用する際の留意点】

- 子どもの月齢に合ったものを選び、与える前に一口食べてみる……子どもに与える前に味見をし、味付けや温度が子どもに合っているか確認する。また、子どもの食べ方から硬さが適切か確認する。

- 離乳食を手作りする際の参考にする……食材の大きさや硬さ、とろみ、味付けなどを参考にする。

- 用途に合わせて選ぶ……外出や旅行のとき、時間がないとき、メニューに一品足すときやメニューに変化をつけたいときなど、用途に合わせて使用する。また、鉄不足を補うためにレバーの含まれる製品を取り入れるなど。

- 料理や原材料が偏らないようにする……2回食の場合には、主食、副菜、主菜が揃う食事内容にする。また、原材料を確認し、主食を主とした製品を使用する場合には野菜やたんぱく質、果物を追加するなど工夫する。

- 開封後の保存に注意し食べ残しなどは与えない……衛生面の観点から食べ残しや作り置きは与えないようにする。また、瓶詰めやレトルト食品は開封後すぐに与えるようにする 。

目的や用途に合わせ市販のベビーフードを取り入れてみましょう。

注意点5 子どもに与えてはいけないものを入れない

離乳時期の子どもには与えてはいけない食品がいくつかあります。

以下に乳幼児期に注意すべき食品を紹介します。

【乳幼児期に注意すべき食品】

- はちみつ……ボツリヌス菌による食中毒のリスクがあるため1歳未満では与えないようにしましょう。

- ぎんなん……3歳未満児に大量に与えると嘔吐やけいれんなどを起こすことがあります。小児のうちはあげないようにしましょう。

- 溶いた後室温に長時間放置した粉ミルク……サカザキ菌による食中毒を起こすリスクがあります。粉ミルクは2時間以上放置しないようにしましょう。

- 生卵……サルモネラ菌による食中毒のリスクがあります。生食は3歳以降にあげましょう。

- 加熱不十分な肉……カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌などによる食中毒のリスクがあります。肉類をあげる際は十分に加熱して与え、冷蔵庫内で生肉と他の食品が接触しないように保存しましょう。

- 生の魚介類……寄生虫感染などのリスクがあります。魚介類は十分に加熱してから与えましょう。

- 生の二枚貝(カキなど)……ノロウイルスによる食中毒のリスクがあります。十分に加熱してから与えましょう。

- 古くなった魚……カジキ、さば、ぶり、まぐろなど温度管理が不十分な魚はアレルギー物質(ヒスタミン)ができ食物アレルギーの原因になることがあります。新鮮な魚を購入し保存する際は冷凍にしましょう。また、ヒスタミンは加熱しても分解されないため古くなった魚は食べないようにしてください。

ほかにも離乳期の子どもは歯が生え揃わず飲み込む力も不十分であるためのどに詰まりやすい食品などにも注意が必要です。

食べ物をのどに詰まらせると誤嚥によって肺炎を起こしたり窒息してしまったりすることもあります。

誤嚥や窒息の予防には以下のことに注意してください。

【誤嚥や窒息予防のための注意点】

- 豆やナッツ類など噛み砕く必要のある食べ物は5歳未満には与えないようにしてください。小さく砕いても気管に詰まった場合には肺炎などを起こすリスクがあります。また、のどや気管に詰まって窒息する危険もあります。

- ブドウやミニトマトなど球状の食べ物をそのまま食べさせると窒息する恐れがあります。あげる際には調理して柔らかくしたり4等分などに切ったりしてから与えましょう。

- 食べ物を口に入れたまま走ったりすると窒息や食べ物が気管に入ってしまう恐れがあります。姿勢をよくし食べることに集中させるようにしましょう。

- 節分の豆まきは子どもが拾って口に入れないよう注意してください。すぐに後片付けをしたり個包装のものを使ったりするなど工夫しましょう。

離乳食をあげる際は、のどに詰まりやすいものや消化に悪いもの、アレルギーを起こしやすいものなどは特に気を付けましょう。

4.こんなときどうする?シーン別対処法

離乳期に入り、どうしたらいいのか分からない場面に直面することもあるでしょう。

ここでは離乳食時期によくある疑問に対する回答を紹介します。

シーン1 思うように食べてくれないとき

「離乳食を始めたけど、なかなか食べてくれない……」

このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

離乳食を始めて間もない頃は親としても初めてのことばかりで、子どもにとっても生まれて初めて母乳やミルク以外のものを口にするため、慣れるまでには時間がかかります。

子どもが食べないときには無理にあげようとせず、翌日以降に再度あげてみましょう。

またおなかが空いていないと食べない子もいるため、母乳やミルクをあげる前に食べさせてみるのも一つの方法です。

ほかにも、スプーンに抵抗感を示す子もいます。

一度スプーンを唇に触れさせ安心させてから口に入れてあげたり、スプーンの材質を金属のものからプラスチックのものに変えたりするなどしてみましょう。

離乳食をあげる際には優しく声をかけてあげることも大切です。

笑顔で接し、食べたら褒めてあげると子どもは安心感が得られるでしょう。

無理にあげようとせず、子どもの反応を見ながら進めていくと良いですよ。

シーン2 便秘や下痢が生じているとき

離乳食をあげ始めると、子どもの便の変化に気付くことがあるかもしれません。

離乳食を食べ始め母乳や粉ミルクを飲む量が減ると、便の水分量が減って便秘になることがあります。

また離乳食が進んでからも食物繊維の摂取量が不足すると便秘になってしまうことがあるのです。

しかし便が1日〜2日出なくても、必ずしも便秘とはいえません。

具体的には、便が3日〜5日出ない場合や便が少量しか出ず固い場合、母乳や離乳食をもどしてしまう場合や大きな声で泣き機嫌が悪い場合などは便秘の可能性があります。

便秘が疑われる場合には、次のことを試してみてください。

【子どもの便秘解消法】

- 生後5〜8カ月……水分不足が疑われる場合には離乳食の後に母乳や粉ミルク、白湯、麦茶などの水分を多めに飲ませる。果物のペーストなどを食べさせる。

- 生後9〜11カ月……離乳食に食物繊維の豊富なさつまいもや乳酸菌の入ったヨーグルトを追加する。はいはいや伝い歩きができれば積極的に体を動かす環境づくりをする。

- 「の」の字マッサージ……手のひら全体で子どものおなかに「の」の字を書くように、おへそを中心に時計回りでマッサージをする。

- おしりのマッサージ……肛門のすぐ上あたりを指で押したり、軽く叩いたりして刺激する。爪が刺さったり強く押しすぎたりしないよう注意する。

- 綿棒浣腸……ベビーオイルやワセリンをたっぷり含ませた綿棒を肛門に挿入し、円を描くようにゆっくり回して刺激する。

ほかにも、離乳食をあげ始めて下痢が生じることもあります。

子どもは消化機能が未熟で腸内細菌のバランスも整っていないため、消化不良を起こして下痢を生じることがあるのです。

特にさつまいもやかぼちゃなどの食物繊維や糖質の多い食品や冷たいもの、乳製品を摂り過ぎると下痢になってしまうことがあります。

下痢をしていても熱がなく食欲があり、水分が摂れている場合には少し様子をみてみましょう。

離乳食を始めたばかりの頃や段階を進めたときに下痢をしている場合には、下痢が改善するまで一段階前の離乳食に戻してみます。

また乳製品を避け、お粥やうどん、すりおろしたりんごやバナナなどの消化に良いものをゆっくり時間をかけて食べさせてあげましょう。

ほかにも室温の調整や腹巻きの着用などでおなか周りを温めてあげることも有効です。

子どものおなかの調子も考慮に入れて、離乳食の献立を考えましょう。

シーン3 食べ物で遊んでしまうとき

子どもは好奇心が旺盛になり食べ物で遊んでしまうことがあります。

なかなか食べずに遊んでしまうと怒りたくなってしまうこともあるかもしれませんね。

しかしこのような行為をいたずらやわがままと捉えず、成長の過程と捉えましょう。

遊んでいるときに無理に食べさせようとすることは逆効果で、食べる楽しみを教えてあげることが大切です。

以下に子どもが食事中に遊んでしまうときの対処法を紹介します。

【食事中に遊んでしまうときの対処法】

- 椅子に座るのを嫌がる場合は膝の上に座らせて食べさせる。

- 食事に飽きているような場合は食べる量にこだわり過ぎず、「ごちそうさましようね」と片付ける。

- 子どもが自由に食べられるよう離乳食を少量盛った小皿を子どもの目の前に置き、保護者はタイミングよく別の皿から離乳食を口へ運ぶ。

- 子どもが食べ物で遊び周囲を汚してしまってもいいようにエプロンの装着やテーブルの下に新聞紙やビニールシートを敷く。

- テレビは消し、おもちゃや絵本などは見えない場所にしまうか、布などで覆い隠す。

- 姿勢が崩れると落ち着いて食事ができないため、食事の際はテーブルと椅子の高さを合わせる。

- 自分で食べることで自然と食事に集中できるため、おにぎりやスティック野菜、ハンバーグなど手づかみで食べられるメニューを取り入れる。

遊びながらも口に離乳食を運ぶと食べてくれるのか、おなかがいっぱい で食べたくないのかを見極めることも大切です。

叱ったり無理に食べさせたりしようとせず、根気良くさまざまな工夫をして乗り切りましょう。

シーン4 食物アレルギーが心配なとき

「食物アレルギーが心配で、色んなものを食べさせるのが心配……」

という方もいらっしゃるかもしれませんね。

食品アレルギーとは、通常なら体に害を与えない食品に対し、体内の免疫システムが食品を「敵」とみなし過剰にはたらいてしまう反応のことです。

免疫が過剰にはたらいた結果、じんましんやせきなどのアレルギー症状が現れます。

食物アレルギーを起こすメカニズムは未だ明らかになっていませんが、体内に炎症やダメージなどがあると摂取した食品との掛け合いでアレルギー反応を引き起こすのではないかと考えられています。

小児期には特に食物アレルギーとして湿疹などの皮膚症状を呈することが多く、アレルギー予防の観点からも日頃から皮膚の状態をしっかりと観察し清潔に保つことが重要とされています。

また食物アレルギーの原因となる食品には卵や牛乳、小麦などが多いとされていますが、このような食品を食べさせることや離乳食の開始を遅らせても食物アレルギーを予防する効果はないとされています。

そのため離乳食は予定通り生後5〜6カ月からあげるようにしましょう。

万一食品アレルギーを起こしてしまった場合には医療機関を受診して診察を受ける必要があります。

食品アレルギーを起こした場合には、以下のような症状がみられることがあります。

【食品アレルギーによって引き起こされる症状】

- 上気道症状……口の中の粘膜やのどのかゆみ、違和感、腫れ、くしゃみ、鼻水、鼻閉

- 下気道症状……せき、呼吸困難、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴(ぜんめい)

- 皮膚粘膜症状……皮膚のかゆみ、じんましん、湿疹、発赤疹、皮膚や粘膜のむくみ(血管運動性浮腫)、目や結膜の充血、目のかゆみ、まぶたのむくみ、涙が出る

- 消化器症状……気持ちの悪さ、腹痛、嘔吐、下痢、慢性の下痢による体重増加不良

- 全身症状……血圧低下、頻脈、意識障害(ショック症状)

授乳期には湿疹や発赤疹などを生じ、離乳期以降には湿疹やじんましん、下気道症状や消化器症状、鼻症状、眼粘膜症状を起こすことが多いとされています。

このような症状がみられる場合には、医療機関を受診しましょう。

また、重篤な症状とされる「アナフィラキシーショック」を呈することもあります。

アナフィラキシーショックが疑われる場合には救急車の要請が必要です。

離乳食を進めつつもアレルギーを起こしていないかよく観察し、アレルギーが疑われる場合には医療機関を受診しましょう。

【関連情報】 「食物アレルギー予防にはスキンケアも重要」についてもっと知りたい方はこちら

5.分からないことは専門家に相談しよう

「いろいろ試したけど、何をあげてもなかなか食べてくれない」

離乳食を進める上では、困りごとや疑問などが多く生じることでしょう。

インターネットで調べた方法を実践したりいろんな食材を試したりしてもうまくいかなかった場合など、困ったときは専門家に相談することも大切です。

地域の保健センターでは、離乳食の講習会や電話相談などを実施しているところもあります。

お住まいの地域の保健センターに確認してみると良いでしょう。

6.離乳食の進め方のまとめ

離乳食は子どもの成長に伴って母乳や粉ミルクだけでは不足するエネルギーなどを補うため、幼児食への移行期に与える食事です。

離乳食を開始するのは月齢でいうと5~6カ月頃が適当だとされていますが、子どもの発達には個人差があるためあくまでも目安として捉えましょう。

また、子どもはそれぞれに食欲や行動パターンなどが異なるため離乳食の進め方は子どもの個性に合わせて進めることが重要です。

月齢別の目安を参考にしながら、子どもの反応に合わせて進めていきましょう。

親子にとって初めて離乳食を進める上では、多くの困りごとや疑問などが生じることも想定されます。

色んな方法を試してみてもうまくいかない場合や困ったことなどは、自分一人で抱え込まずに地域の保健センターなどで専門家に相談しましょう。

無理のない方法で柔軟に離乳食を進めていってくださいね。