腸内環境を整える食べ物とは?選び方のポイントとおすすめ食品を紹介

「腸内環境を整えるにはどんな食べ物が有効なのかな?」

腸内環境を整えるのが健康に良いと聞いたことがあっても、何を食べれば整うのかは知らない方もいらっしゃるでしょう。

腸内環境を整えるには、ヒトにとって有用なはたらきを持つ善玉菌という腸内細菌を殖やすことが重要です。

善玉菌を殖やすには、善玉菌を含む食べ物を摂ったり善玉菌の餌になる食べ物を摂ったりすることが有効です。

この記事では腸内環境と健康との関わりについて解説し、腸内環境を整える食べ物を詳しく紹介します。

また腸内環境を整えるための食事以外の生活習慣も解説します。

記事の内容を参考に、腸内環境を整えるための参考にしてくださいね。

1.腸内環境とは

「腸内環境って何を指しているんだろう……」

「腸内環境は健康にどう影響するのかな?」

腸内環境とは何なのか、健康にどう関わるのか、よく耳にする言葉だからこそ知っておきたいですよね。

腸内環境とは腸内細菌を含む腸内全体のことです。

腸内細菌は菌種ごとの塊となって腸壁にすみ着いており「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と呼ばれます。

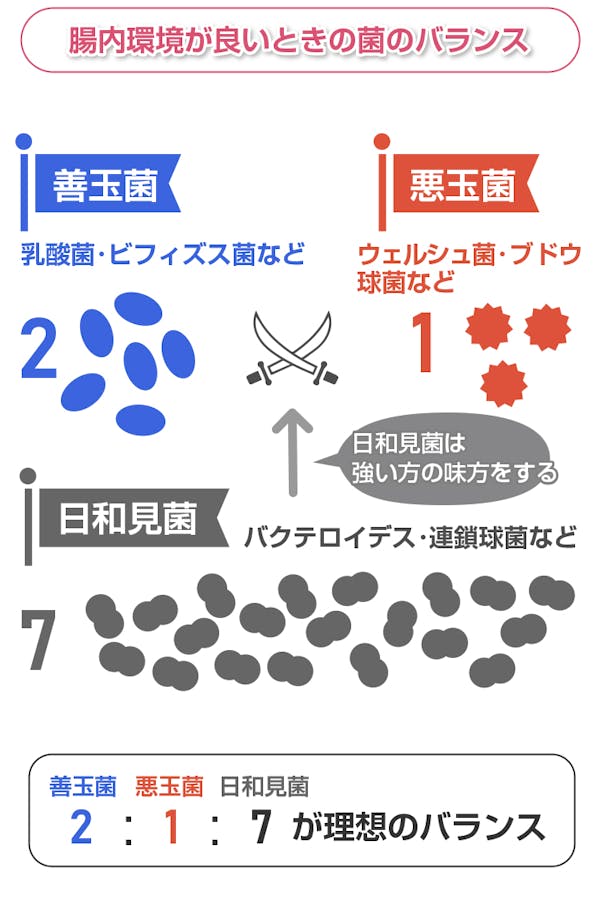

腸内細菌はそれぞれのはたらきから「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3種類に大きく分けられます。

善玉菌は整腸作用などのヒトに有益なはたらきのある菌の総称で、「乳酸菌」や「ビフィズス菌」などが該当します。

善玉菌は乳酸や酢酸などをつくり、腸内を悪玉菌が嫌う酸性の状態に保ちます。

これによって悪玉菌の繁殖を抑えられるため、食中毒菌や病原菌による感染の予防、悪玉菌がつくる毒性物質や発がん性物質の産出抑制につながります。

また腸内が酸性に保たれている状態ではカルシウムや鉄などのミネラルや一部のビタミンの吸収が促されるというメリットもあります。

さらに善玉菌は腸内でビタミンB群やビタミンKなどの栄養素を産出する他、免疫機能を高めたり血液中のコレステロール濃度を低下させたりする効果もあると報告されています。

一方、悪玉菌は病気や食中毒などでヒトに悪影響をもたらす菌の総称で、「ウェルシュ菌」や「ブドウ球菌」、「大腸菌」の有毒株などが該当します。

悪玉菌はアンモニアやアミン、硫化水素などの有害物質や発がん性物質をつくり出し、腸内環境を悪化させます。

悪玉菌が増殖すると下痢や便秘などのおなかの不調が起こる他、腸が担っている免疫機能の一部が低下したり肌荒れが起こったりします。

ただし悪玉菌にも肉類などのたんぱく質の分解という欠かせない役割があり、完全になくせば良いというものでもありません。

日和見菌は善玉菌と悪玉菌のうち優勢な方と同じはたらきをする細菌の総称で、「バクテロイデス」や「連鎖球菌」、大腸菌の無毒株などが該当します。

日和見菌は腸内環境が良好であれば特に害はありませんが、体が弱ったり悪玉菌が優勢になったりすると悪影響を及ぼすようになります。

腸内環境の良し悪しは腸内細菌のバランスに左右され、理想的な善玉菌と悪玉菌、日和見菌のバランスは2:1:7とされています[2]。

腸内環境を整えるためには善玉菌を殖やし、全体の7割にも及ぶ日和見菌を善玉菌の味方に付けて腸内を酸性に維持する必要があります[2]。

2.腸内環境を整える食べ物

「腸内環境を整えるためには何を食べれば良いのかな?」

このように気になっている方も多いでしょう。

腸内環境を整えるためには善玉菌を殖やすことが不可欠です。

善玉菌を殖やす方法は大きく分けて二つあります。

次の章からは善玉菌を殖やすそれぞれの方法と、摂るべき食べ物を詳しく紹介していきます。

3.善玉菌を含む食べ物

善玉菌を殖やす方法の一つ目は、生きて腸に届く善玉菌を含んだ食べ物を摂取することです。

生きて腸に届く善玉菌には主に乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌、酵母菌、枯草(こそう)菌、こうじ菌などがあります。

これらの善玉菌は食事で摂取してから一定期間は腸内にいられますが、長くすみ着くことはできません。

そのため腸内環境を良い状態に保つには毎日善玉菌を補充し続けることが大切です。

また善玉菌は腸に到達するまでに胃酸などの影響で多くが死んでしまいますが、死んだ善玉菌も腸内環境を整えたり免疫機能を高めたりしてくれるため無駄にはなりません。

ここからは、それぞれの菌ごとに該当する食べ物をみてみましょう。

3-1.乳酸菌(乳酸をつくる微生物)

乳酸菌は糖類を分解して乳酸をつくる嫌気性の微生物の総称で、善玉菌の代表格です。

乳酸菌を含む代表的な食品としては、乳製品のヨーグルトやチーズ、発酵バター、乳酸菌飲料が挙げられます。

またぬか漬けやキムチ、ザワークラウトなどの漬物にも乳酸菌が含まれています。

しかし漬物には塩分が多く含まれている場合があるため、食べ過ぎには注意してください。

意外なところでは、納豆にも乳酸菌が含まれています。

納豆をつくる菌が納豆菌であることは広く知られていますが、製造時に空気中の乳酸菌が入って増殖しているのです。

他にはみそやしょうゆ、塩こうじなどの調味料や甘酒、日本酒などに乳酸菌が含まれています。

3-2.ビフィズス菌(代表的な善玉菌の一つ)

ビフィズス菌は乳酸菌の仲間で、代表的な善玉菌の一つです。

他の乳酸菌と違って乳酸に加えて酢酸もつくること、酸素があると生きていけない(偏性嫌気性菌)ことから別の種類の菌として扱われる場合があります。

ビフィズス菌はヨーグルトやビフィズス菌入りとされる乳酸菌飲料、サプリメントなどから摂取できます。

3-3.酪酸菌(酢酸や酪酸をつくる善玉菌)

酪酸菌は酢酸や酪酸をつくる善玉菌です。

酪酸は酪酸菌だけがつくり出す、大腸の主要なエネルギー源となる物質です。

酪酸を含む食品はぬか漬けや臭豆腐など数少ないため、しっかり摂取したい場合はサプリメントの活用も考えましょう。

3-4.酵母菌(ビタミンやアミノ酸を作る)

酵母菌はビタミンやアミノ酸、酵素などをつくり、免疫機能を維持するはたらきのある善玉菌です。

しょうゆやみそ、パンやお酒など酵母を用いる発酵食品は多いものの、生きた酵母菌を含む食品はまれです。

生きた酵母を摂取したい場合はサプリメントを活用しましょう。

3-5.枯草菌(悪玉菌を減らして善玉菌を殖やす)

枯草菌は悪玉菌を減らし、他の善玉菌を殖やすはたらきのある善玉菌です。

日本人にはなじみの深い納豆をつくる納豆菌も枯草菌の一種です。

納豆菌は熱や酸に強く、多くが生きて腸に届いて善玉菌の餌になります。

枯草菌を摂取したい場合は迷うことなく納豆を食べましょう。

3-6.こうじ菌(日本の食文化に深く関わる)

日本の食文化に深く関わり「国菌」とされるこうじ菌は、多くの酵素をつくり他の善玉菌を殖やすはたらきを持つ善玉菌の一つです。

しょうゆやみそ、日本酒などこうじ菌を使った和の食材は私たちの身の回りに数多く存在します。

生きたこうじ菌は加熱処理を行っていない生みそなどから摂取できます。

4.善玉菌の餌になる食べ物

善玉菌を殖やす二つ目の方法は、善玉菌の餌になる食べ物を摂取することです。

善玉菌を殖やすはたらきのある成分には「オリゴ糖」や「食物繊維」などがあります。

ここからは、それぞれの成分を含む食べ物をみてみましょう。

4-1.オリゴ糖(少糖類とも呼ばれる)

オリゴ糖は少糖類とも呼ばれる糖質の一種で、単糖類が2個から10個程度結び付いたものを指します[3]。

オリゴ糖は胃や十二指腸では消化・吸収されにくく、腸内細菌のすむ大腸まで到達して善玉菌の餌となります。

オリゴ糖は大豆やたまねぎ、ねぎ、ごぼう、にんにく、アスパラガス、とうもろこし、バナナなどに多く含まれています。

腸内環境を整えたい方は、毎日の食事にこれらの食べ物を取り入れてみましょう。

またオリゴ糖は消費者庁の許可を得た「特定保健用食品」としても販売されています。

効率的にオリゴ糖を摂取したい方は利用を検討しても良いでしょう。

4-2.食物繊維(動物性食品にはほとんど含まれない)

食物繊維は食べ物のなかで、ヒトの消化酵素で分解できない成分の総称です。

食物繊維はヒトの消化器官で消化・吸収されないため、大腸まで到達して善玉菌の餌となります。

食物繊維は肉類や魚介類などの動物性食品にはほとんど含まれず、穀類や豆類、野菜類、きのこ類、海藻類などの植物性食品に多く含まれています。

食物繊維が豊富な食品の代表例と含有量は以下のとおりです。

【食物繊維を豊富に含む食品と100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 食物繊維総量 |

|---|---|---|

| あずき | 乾燥 | 24.8g |

| 切り干し大根 | 乾燥 | 21.3g |

| いんげんまめ | 乾燥 | 19.6g |

| おから | 生 | 11.5g |

| そば | 生 | 6.0g |

| ひきわり納豆 | - | 5.9g |

| ごぼう | 生 | 5.7g |

| アボカド | 生 | 5.6g |

| ブロッコリー | 生 | 5.1g |

| えだまめ | 生 | 5.0g |

| しいたけ(菌床栽培) | 生 | 4.9g |

| 西洋かぼちゃ | 生 | 3.5g |

| しらたき | - | 2.9g |

| たけのこ | 水煮缶詰 | 2.3g |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

また食物繊維は便の容量を増やして腸管を刺激し、腸の運動を活性化させて便通を良くすることが知られています。

加えて食物繊維には脂質や糖分、ナトリウム(塩分)などを吸着して排出するはたらきがあり、生活習慣病の予防や改善にも有効とされています。

食物繊維は善玉菌の餌になるだけでなく、便通や健康に大きなメリットがあるのですね。

しかし食物繊維の1日の摂取目標量は18~64歳の男性で21g以上、女性で18g以上とされていますが*4、日本人の平均摂取量はこの目標量を大きく下回っています。

できる限り食物繊維を日々の食生活に取り入れるよう心掛けていきましょう。

5.腸内環境を整えるための食事以外のポイント

「腸内環境を整えるために、食事以外に気を付けることはあるのかな?」

食事以外で腸内環境を整える方法がないか、気になりますよね。

運動や睡眠・休養などの生活習慣によって、腸そのものの状態を改善して腸内環境を整えることができます。

この章ではそれぞれの具体的な方法や効果を紹介します。

ポイント1 適度な運動を行う

腸内環境を整えるには、適度な運動の習慣を持つことが重要です。

運動すると血行不良が改善されて腸のはたらきが活性化する他、体が振動して腸の周りの筋肉が動くため便が動きやすくなります。

加えて、適度な運動は自律神経を整えるためにも有効です。

ヒトの腸の動きは自律神経によってコントロールされており、副交感神経が優位なときに活発に動きます。

しかし自律神経が乱れると交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、腸の活動が鈍くなって便秘を引き起こす可能性があります。

便秘になると悪玉菌が殖えて腸にとどまった便が腐敗し、有害物質が増加するなど腸内環境が悪化します。

腸内環境を良くするには自律神経を整える必要があるといえるでしょう。

自律神経を整え、腸のはたらきを活性化させるのに適した運動としては、ウォーキングやストレッチ、ヨガなどがあります。

ウォーキングの際は、足をしっかり動かして腹筋を刺激することを意識して歩きましょう。

便を押し出すはたらきのある筋肉が鍛えられ、便通の改善にも有効とされています。

最初のうちは体力や体調に合わせて無理をせず、長く継続していくことを目標にしましょう。

ストレッチやヨガでは、特に腰をひねるポーズで腸が刺激を受け、動きが活発になります。

呼吸を意識し、ゆっくり息を吐きながら行うと副交感神経が刺激されるため、腸のはたらきのさらなる活性化が期待できるでしょう。

どちらも室内でできるため、仕事や家事などの合間、就寝前などに行ってみてくださいね。

ポイント2 十分な睡眠と休養をとる

十分な睡眠と休養も腸内環境を整えるのに重要です。

腸が活発に動くのは睡眠時やリラックス時などの副交感神経が優位なときです。

睡眠中に腸がしっかり動いていると便が移動して排便リズムが整うため、便秘予防になります。

一方で睡眠不足や睡眠の質の低下は自律神経を乱れさせ、便秘やおなかの不調につながる場合があります。

十分に眠れていないと感じる方は、睡眠中も交感神経が優位なままで腸がしっかり動いていない可能性がありますよ。

十分な睡眠をとるには睡眠時間を長くするだけでなく、就寝前にリラックスできる時間を持つようにしましょう。

自宅で簡単に副交感神経をはたらかせ、リラックスできる休養法としては入浴があります。

シャワーを浴びるだけでなくぬるめのお湯にじっくりつかり、ストレッチやマッサージで体をほぐしましょう。

就寝前には音楽や読書、お香などを楽しんだり、ヨガや呼吸法などで心身をリラックスさせたりするのも効果的です。

自分の好みに合わせて毎日の生活に取り入れてみてくださいね。

6.腸内環境を整える食べ物についてのまとめ

腸内環境とは膨大な数の腸内細菌を含む腸内全体のことです。

腸内細菌にはヒトに有益な善玉菌と悪影響を及ぼす悪玉菌、いずれか優勢な方と同じはたらきをする日和見菌があり、理想的なバランスは2:1:7とされています[5]。

腸内環境を整えるためには善玉菌を殖やす必要があり、善玉菌を含む食べ物を摂る方法と善玉菌の餌になる食べ物を摂る方法があります。

善玉菌を含む食べ物にはヨーグルトやナチュラルチーズ、乳酸菌飲料、漬物、キムチ、納豆などがあります。

善玉菌の餌になる食べ物には大豆、たまねぎ、ごぼう、バナナなどのオリゴ糖を含むものと、オートミール、おから、モロヘイヤ、しいたけなどの食物繊維を含むものがあります。

また食べ物以外で腸内環境を整える方法としては、適度な運動習慣を持つことと十分な睡眠・休養をとることが挙げられます。

善玉菌を殖やす食べ物を摂り、腸内環境を整える習慣を生活に取り入れてみてくださいね。