食物繊維の効果とは?1日の摂取目標量や摂取源になる食べ物も紹介

「食物繊維にはどんな効果があるんだろう?」

食物繊維はヒトの消化酵素では消化できない食品成分で、炭水化物の一種です。

食物繊維がおなかに良いことは知っていても、具体的な効果までは知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

食物繊維には便通の改善だけでなく、ダイエットのサポートや肌荒れの予防など、健康に役立つさまざまな効果が期待されています。

この記事では主に食物繊維が持つ効果について解説していきます。

また1日当たりの摂取目標量、食物繊維を含む食べ物についてもご紹介しますので、参考にしてくださいね。

1.食物繊維とは

食物繊維とは炭水化物の一種で、ヒトの消化酵素では消化できない栄養素です。

炭水化物はヒトの重要なエネルギー源である「糖質」と、ほとんどエネルギーにならない食物繊維に大きく分けられます。

糖質は約4kcal/gのエネルギーを産生するのに対して、食物繊維が産生するエネルギー量は約0~2kcal/gといわれています[1]。

加えて炭水化物に含まれる食物繊維の割合はわずかであるため、炭水化物が産生するエネルギー量のうち食物繊維が占めるエネルギー量はごくわずかとされています。

また食物繊維は「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」に分けられます。

水溶性食物繊維は水に溶け、不溶性食物繊維は水に溶けないという特徴があります。

水溶性食物繊維を多く含む食品には昆布やわかめ、果物、さといも、大麦、オーツ麦などがあります。

一方、不溶性食物繊維を多く含む食品は穀類や野菜、豆類、きのこ類、果実類、海藻類、甲殻類の殻などです。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維にはそれぞれ違った効果があります。

次の章では食物繊維の持つ効果について詳しく解説していきます。

[1] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

2.食物繊維の効果

「食物繊維にはどんな効果があるんだろう?」

食物繊維には健康に良いさまざまな効果があります。

ここからは食物繊維が持つ効果について詳しく解説していきます。

効果1 便通を整える

食物繊維には便通を整えるはたらきがあります。

食物繊維にはヒトが持つ消化酵素では消化できないという性質があります。

消化されずに大腸まで達した食物繊維は、その種類ごとに異なるはたらきをします。

水溶性食物繊維は腸内の「善玉菌」を増やしたり、便を柔らかくしたりします。

一方で、不溶性食物繊維は便の量を増やすことで腸の動きを活発にします。

これらのはたらきによって便通が整えられるのです。

効果2 ダイエットをサポートする

食物繊維にはダイエットをサポートするはたらきもあります。

体重の増加の原因は、エネルギー摂取量(摂取カロリー)がエネルギー消費量(消費カロリー)を上回ることです。

つまりエネルギー源となる脂質や糖質、たんぱく質などを過剰に摂取すると肥満につながります。

しかし、食物繊維には脂質や糖質を体外に排出するはたらきがあります。

このため食物繊維を摂取することで、肥満の予防・改善効果が期待できるといわれています。

また不溶性食物繊維は噛み応えがあり胃や腸で膨張するという性質を持ちます。

この性質により満腹感を得やすいため、ダイエット中の食べ過ぎ防止にも効果的ですよ。

効果3 肌荒れを防ぐ

食物繊維には肌荒れを防ぐ効果もあるといわれています。

肌荒れが起こるメカニズムには「腸内環境」が大きく関わっています。

腸内細菌のバランスが乱れて悪玉菌が増加すると、有害物質が作られて炎症や免疫異常を引き起こします。

その結果、肌荒れが生じたり悪化したりします。

体の健康を保つためにはビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌を増やし、腸内の細菌のうち善玉菌が占める割合を増やすことが重要と考えられます。

食物繊維には善玉菌のエサとして善玉菌を増やす作用があります。

きれいな肌を保つためにも、積極的に食物繊維を摂取するようにしましょう。

[2] 厚生労働省 e-ヘルスネット「腸内細菌と健康」

効果4 高血圧を予防・改善する

食物繊維には高血圧を予防・改善する効果もあるとされています。

これは食物繊維の持つ、ナトリウム(塩分)を吸着して体外へ排出するはたらきによるものです。

日本人の高血圧の最大の原因はナトリウムの過剰摂取であるとされています。

このため食物繊維によって摂り過ぎたナトリウムを排出することができれば、高血圧の予防や改善に効果的といえるのですね。

効果5 血中コレステロール濃度を低下させる

食物繊維は血中コレステロール濃度を低下させる効果もあるとされています。

これは食物繊維が持つ脂質を吸着して体外に排出するはたらきによるものです。

コレステロールは体に必要な物質ですが、血中に過剰になると「動脈硬化」のリスクを高めます。

動脈硬化は慢性化すると心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気を引き起こす恐れがあります。

動脈硬化を進行させないためにも、食物繊維を積極的に摂取したいですね。

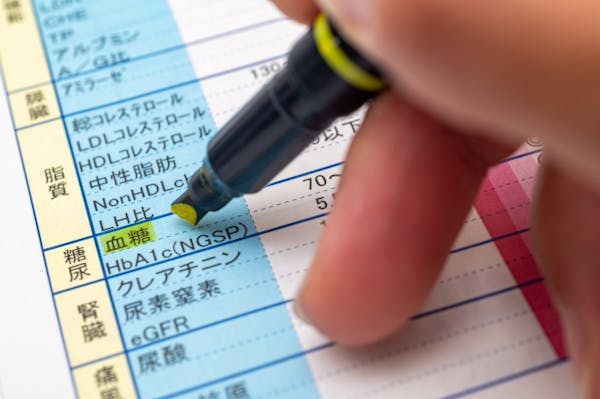

効果6 血糖値の上昇を防ぐ

食物繊維には血糖値の上昇を防ぐ効果もあります。

特に水溶性食物繊維には食べ物を包むことで消化スピードを緩やかにするはたらきがあります。

これによって食後の糖の吸収が緩やかになり、血糖値の急激な上昇を抑えられるのです。

また食物繊維の糖質を吸着して排出するはたらきも血糖値の上昇抑制に効果的です。

血糖値が上がると膵臓(すいぞう)から「インスリン」が分泌されます。

インスリンはブドウ糖をエネルギー源として利用したり、グリコーゲンや中性脂肪として蓄えたりすることで血糖値を下げてくれるのです。

しかし中性脂肪が増えると肥満を招き、肥満はインスリンのはたらきを悪くして血糖値を上昇させてしまいます。

血糖値の急激な上昇を防ぐためにも、普段の食事から積極的に食物繊維を摂取しましょう。

3.食物繊維の摂取目標量

「食物繊維は1日どれくらいの量を摂取すれば良いのだろう」

健康のためには食物繊維を1日当たり25g以上摂取するのが理想的であるとされています[3]。

しかし、厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によると、食物繊維摂取量の平均値は20歳以上の男性で19.9g、女性で18.0gとなっており、上記の理想的な量には遠く及びません[4]。

そのため、厚生労働省は日本人にとって実現可能と思われる目標量を設定しています。

食物繊維の目標量は以下のとおりです。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 3~5歳 | ||

| 6~7歳 | ||

| 8~9歳 | ||

| 10~11歳 | ||

| 12~14歳 | ||

| 15~17歳 | ||

| 18~29歳 | ||

| 30~64歳 | ||

| 65~74歳 | ||

| 75歳以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

妊婦や授乳婦の目標量はこちらのとおりです。

| 妊婦 | |

|---|---|

| 授乳婦 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

食物繊維をどれくらい取ったら良いかが分からないという方はこちらの目標量を参考にしてみてくださいね。

[3] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

[4] 厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」

4.食物繊維を含む食べ物

「食物繊維を摂取するには何を食べれば良いんだろう」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

食物繊維は動物性食品にはほとんど含まれず、穀類や豆類、野菜類、果実類、きのこ類、海藻類などに多く含まれています。

それでは食物繊維を含む食べ物を種類ごとにご紹介しましょう。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| ライ麦パン | ||

| 全粒粉パン | ||

| 食パン | ||

| そば | ||

| 発芽玄米 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

穀類から食物繊維を摂るのであれば、精製されたパンやご飯よりも全粒粉のパンや玄米を選ぶと良いでしょう。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| いり大豆 | ||

| きな粉 | ||

| いんげん豆 | ||

| ひよこ豆 | ||

| おから | ||

| 納豆 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

おからや納豆は日本人にとってもなじみのある食品といえるでしょう。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 枝豆 | ||

| モロヘイヤ | ||

| グリンピース | ||

| ごぼう | ||

| ブロッコリー | ||

| オクラ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

野菜類から食物繊維を摂取するためにも、食事の際はサラダや野菜を使った小鉢を1皿以上食べると良いでしょう。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| ドライブルーベリー | ||

| 干しがき | ||

| ドライいちじく | ||

| ドライプルーン | ||

| ドライバナナ | ||

| ドライマンゴー |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

果物は食物繊維だけでなく、ビタミンやミネラルの摂取源となるため積極的に食事に取り入れたい食品といえますね。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| しいたけ | ||

| まつたけ | ||

| えのきたけ | ||

| まいたけ | ||

| なめこ | ||

| エリンギ |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

きのこはみそ汁の具材として使うと普段の食事でも食物繊維を取りやすいでしょう。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| ひじき | ||

| 刻み昆布 | ||

| いわのり | ||

| カットわかめ | ||

| 焼きのり | ||

| 塩昆布 |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

水溶性食物繊維を摂取するなら海藻類、果物類、きのこ類を食べると良いでしょう。

食物繊維を積極的に摂取しようと考えている方は、これらの食べ物を参考にしてみてくださいね。

5.食物繊維の効果についてのまとめ

食物繊維とは炭水化物の一種で、ヒトの消化酵素では消化できない栄養素です。

食物繊維には水に溶けやすい水溶性食物繊維と水に溶けにくい不溶性食物繊維があり、それぞれ異なるはたらきがあります。

食物繊維には腸内環境を改善させることで便通を整えたり、肌荒れを防いだりする効果があります。

また肥満や血圧、コレステロール濃度、血糖値などを改善する効果もあるため、生活習慣病の対策としても期待されています。

しかし食物繊維は現代日本人には不足しがちな栄養素でもあり、成人の理想的な摂取量とされる1日25gには及びません[5]。

このため、日本人の食物繊維の摂取実態を考慮した目標量が設定されています。

食物繊維は動物性食品にはほとんど含まれず、主に穀類や豆類、野菜類、果実類、きのこ類、海藻類などに含まれています。

食物繊維を十分に摂取し、健康を維持するための参考にしてくださいね。

[5] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」