「最近疲れているせいか肩こりがひどい……」

「肩こりを改善する方法ってないのかな?」

このように、つらい肩こりに悩まされている方も多いのではないでしょうか。

肩や首に生じる痛みなどの症状を肩こりと呼び、ひどいときにはめまいや頭痛などを伴うこともあります。

この記事では肩こりが起こる原因や予防方法、対策について詳しく解説しています。

肩こりを改善したい方はぜひ参考にしてみてくださいね。

1.肩こりとは何か

肩こりとは、首から肩、背中にかけての凝りや張り、痛みなどの不快な症状の総称です。

ひどいときには頭痛やめまい、吐き気などを伴うこともあります。

肩こりは多くの場合、肩まわりの筋肉が緊張した状態が続いて筋肉が硬くなることで、血管を圧迫して血流が悪くなったり神経が傷ついたりすることによって生じます。

血流が悪くなると筋肉にたまった疲労物質や痛みの原因となる物質がうまく排出されず、凝りや痛みなどの症状を引き起こすと考えられています。

そもそも肩や首は重たい頭や腕を支えていることから負荷が大きく、疲れが出やすい部位です。

さらに日本人は欧米人と比べて筋肉が少ないことや骨格が華奢(きゃしゃ)であることから、肩こりを起こしやすいともいわれています。

実際に肩こりを訴える人の数は多く、2019年に行われた「国民生活基礎調査」では女性が訴える自覚症状として肩こりは第1位、男性は第2位という結果でした[1]。

肩こりは多くの人が悩まされている症状なのですね。

[1] 厚生労働省「2019年国民生活基礎調査の概況」

【関連情報】 「疲労」についてもっと知りたい方はこちら

2.肩こりが起こる原因

肩こりが引き起こされる原因は、日常生活の中にあることが少なくありません。

ここからは、肩こりが起こる主な原因について解説していきましょう。

原因1 姿勢

「仕事がパソコン作業ばかりで1日中椅子に座っているけど、これも肩こりの原因なのかな?」

このように肩こりが起こる原因が普段の姿勢にあると感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢をとることや、猫背などの姿勢の悪さは肩こりの原因になることがあります。

特にパソコンやスマートフォンを使うときに、首が前に出る姿勢になっている方は注意が必要です。

重たい頭を支えなくてはならず、首や肩、背中の筋肉が疲れて肩こりを引き起こします。

またショルダーバッグなどをいつも同じ側の肩にかける癖がある方も気を付けた方が良いでしょう。

肩こりを起こさないようにするためには、普段から姿勢に気を付けることが重要なのですね。

原因2 眼精疲労

眼精疲労も肩こりを起こす原因になることがあります。

眼精疲労は目に起きた何らかの異常で引き起こされることが多く、その中でも眼鏡やコンタクトレンズの度数が合っていなかったり、初期の老眼の方が無理をして近くを見続けたりしたときなどによく見られます。

近年ではパソコンやスマートフォン、テレビなどの画面の見過ぎによって眼精疲労を訴える方も増えています。

肩こりの予防・改善のためには、目の健康を保つことも大切だといえるでしょう。

原因3 運動不足

「健康のために運動した方が良いのは分かってるけど、なかなか時間がなくて……」

このように健康の維持・増進には運動が大切だと知っていても、忙しくてなかなか取り組めないという方も多いのではないでしょうか。

運動不足の状態が続くと肥満や高血圧、糖尿病といった生活習慣病を発症するリスクが上がるだけでなく、実は肩こりの発症にも関連しています。

運動をする習慣がない方は筋肉を使う機会が少ないため、筋肉が衰えて疲労がたまりやすくなってしまうからです。

また運動不足は血流の悪化にもつながり、これも肩こりを引き起こす要因になっていると考えられます。

原因4 ストレス

肩こりの発症には、精神的なストレスが関係していることも少なくありません。

ヒトは何らかのストレスにさらされると、自律神経の一つである交感神経のはたらきが活発になります。

交感神経のはたらきが活発になると血管は収縮し、血流が悪化してしまいます。

これがストレスによって肩こりが起こる理由の一つです。

さらにストレスを感じているときには無意識のうちに全身の筋肉を緊張させており、それも肩こりにつながります。

肩こりを防ぐためには、ストレスを解消することも大切だと考えられますね。

原因5 冷え

寒い冬の日や夏場の冷房による冷えが肩こりを引き起こすこともあります。

外気温が低くなると、ヒトは体内の熱が奪われないようにするために血管を収縮させて血流を減らしたり、筋肉を緊張させて震えを起こしたりします。

寒さを感じたときに思わず体が縮こまったり、肩をすくめたりしてしまうのはこのためなのですね。

長時間寒さにさらされていると、こうした体の反応から肩こりを生じてしまいます。

予防のためにはできる限り冷えないように防寒対策をしたり、冷えを感じたら温めたりすることが必要だといえるでしょう。

原因6 病気

肩こりが起こる原因は生活習慣ばかりではなく、何らかの病気が隠れていることがあります。

肩こりを引き起こす病気にはさまざまなものがあり、以下のようなものが挙げられます。

【肩こりが現れることがある病気】

- 肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)……加齢などによって肩関節やその周りに軽い炎症が起き、傷んだり動かしにくくなったりした状態。

- 椎間板ヘルニア……背骨(椎骨)の間にある椎間板という軟骨が飛び出して神経を圧迫する病気。首の骨(頸椎)に発症すると肩の痛みや凝りが起こることがある。

- 頸椎症……頸椎や椎間板の変形によって神経が圧迫される病気。

- 後縦靭帯骨化症……椎骨をつないでいる「後縦靭帯」というテープ状の組織が大きく硬くなって神経を圧迫する病気。

- 胸郭出口症候群……首と肩の境界付近にある「胸郭出口」という神経や血管の通り道が狭くなることで現れる、痛みやしびれなどの症状。腕を上げたときに症状がみられる。

- 高血圧……診察室での収縮期血圧(最大血圧)140mmHg以上、または拡張期血圧(最小血圧)90mmHg以上が続く状態のこと [2]。自覚症状がないことが多いが、頭痛や肩こり、めまいなどが起きることもある。

- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)……狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管が狭くなり、激しい運動時などに一時的に血液が不足して胸の痛みが現れる病気。心筋梗塞は血管が閉塞して血液が通らず心筋が壊死してしまう病気。左の肩や手、顎に痛みを感じる「放散痛(ほうさんつう)」が現れることもある。

- 更年期障害……性ホルモンの分泌量の低下によって現れるさまざまな症状のこと。40歳過ぎからみられることが多く、肩こりを訴える場合もある。

- その他……顎(がく)関節の病気や耳鼻科関連の病気、うつ病、歯周病や噛み合わせの悪さ、がん、感染症など

何らかの病気が原因で肩こりが起きている場合は、それに対する適切な治療が必要です。

なかなか症状が改善しない場合や肩こり以外の症状がある場合など、他の病気が心配なときは速やかに受診した方が良いでしょう。

[2] 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」

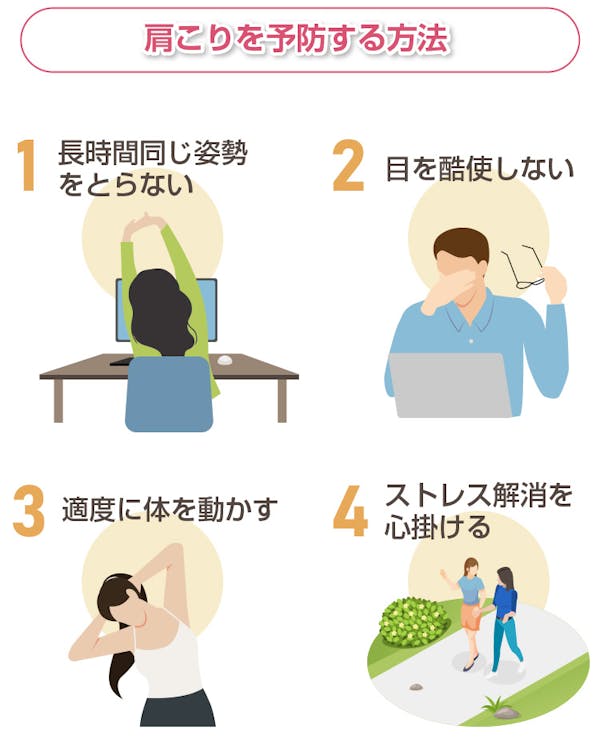

3.肩こりを予防する方法

肩こりが起こらないようにするためには、普段の生活習慣を見直すことが大切です。

ここからは、肩こりを予防するためにできる方法を四つご紹介しましょう。

3-1.長時間同じ姿勢を取らない

長い時間にわたって同じ姿勢を取り続けると筋肉の緊張や血流悪化を引き起こすため、適度に休憩を取るようにしましょう。

首や肩を動かしたり、少し歩いたりして筋肉をほぐすようにすると、疲れがたまりにくくなります。

座って作業をするときは少し顎を引いて背筋を伸ばすようにすると、首の後ろや肩の負担が軽減されます。

またショルダーバッグを片方の肩にばかりかけている、いつも同じ向きで足を組んでいるなど、習慣になっている姿勢や行動も見直してみましょう。

使う筋肉が偏らないように意識することも、肩こりの予防につながります。

3-2.目を酷使しない

目を酷使し続けることによって起こる眼精疲労は、目の疲れだけでなく肩こりなどさまざまな症状の原因になります。

パソコンやスマートフォンの使用、読書や細かな作業など、目を使う作業は適度に休みながら行うようにしましょう。

近くを見る作業が続いたら、遠くを見たり目を動かしたりするのも有効です。

以前より目が見えにくくなったなど、目の不調を感じるときは眼科を受診することも検討しましょう。

3-3.適度に体を動かす

適度に体を動かすと、血流が良くなって肩こりの予防や改善につながります。

肩や首を動かすだけでなく、全身を動かしてバランスよく筋肉を使いましょう。

ウォーキングやヨガ、ストレッチ、ラジオ体操などが手軽にできておすすめです。

運動を継続すると筋肉がつき、より肩こりが起こりにくくなりますよ。

3-4.ストレス解消を心掛ける

ストレス過多な状態が続くと、自律神経のバランスが乱れて肩こりが起こることがあります。

気分転換やリラックスできることを取り入れて、ストレス解消を心掛けるようにしましょう。

適度な運動は血流を良くしたり筋肉をつけたりするためだけでなく、気分転換をするのにも良いでしょう。

また睡眠が不十分だとストレスに弱くなるといわれています。

ストレスにうまく対処するためにも、睡眠をしっかりと取って心身を休めるようにしてくださいね。

【関連情報】 「手軽にスッキリ!おすすめのストレス発散法」についてもっと知りたい方はこちら

4.肩こりが起きたときの対策

「肩こりでつらい状態を何とかしたい……」

このようにすでにつらい肩こりに悩まされていて、解消するための方法が知りたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここからは、肩こりが起きたときの対策を三つご紹介していきます。

4-1.肩まわりを温める

肩こりの解消には、肩を温めて血流を良くすることが有効だといわれています。

ゆっくりと入浴したり、蒸しタオルやシャワーのお湯、使い捨てカイロを肩に当てたりしてみると良いでしょう。

ただしカイロなどを長時間当てるとやけどをする可能性があるので、十分に気をつけてくださいね。

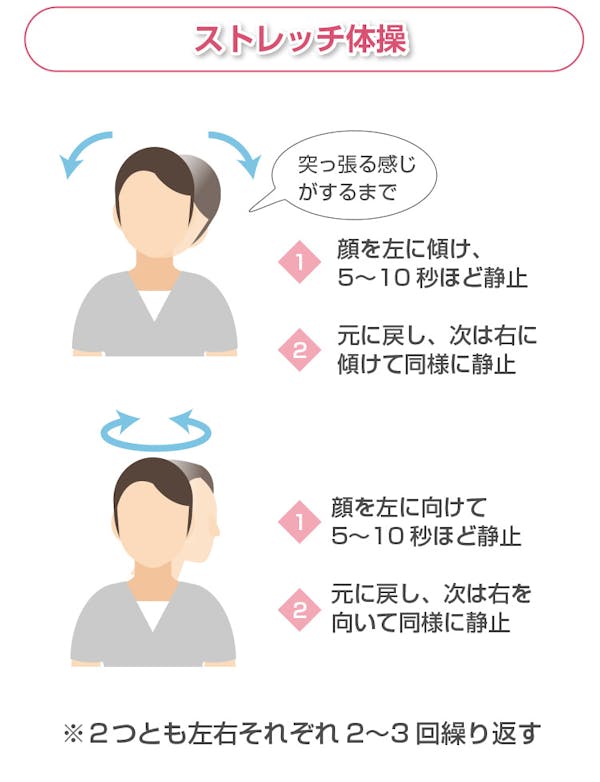

4-2.ストレッチをする

ストレッチで肩や首、肩甲骨近くの筋肉をほぐすことも、肩こりの改善に効果的です。

痛みの出ない範囲で、ゆっくりと動かしてみましょう。

簡単にできるストレッチをご紹介しますので、仕事などの合間に試してみてくださいね。

一般社団法人 日本臨床内科医会「わかりやすい病気のはなしシリーズ47 肩こり」をもとに執筆者作成

ストレッチは症状が起きたときに行うだけでなく、毎日続けることが大切です。

肩こりの解消はもちろん、予防にもつながりますよ。

4-3.痛み止めを使う

肩こりの症状があまりにつらい、痛みを伴うといった場合には、市販されている痛み止めを使うという方法もあります。

内服薬や湿布などの貼付薬、塗り薬などいくつかの種類がありますので、症状に合わせて選ぶと良いでしょう。

薬の成分は体質や症状によって合うものと合わないものや、飲み合わせに注意が必要なものなどがあります。

薬局やドラッグストアにいる薬剤師や登録販売者、主治医などに相談してから購入、使用すると安心ですよ。

【関連情報】 「眼精疲労」についてもっと知りたい方はこちら

5.症状がつらいときは受診しよう

「肩こりがなかなか良くならないな」

「痛みがひどくて仕事中つらい……」

このようにつらい症状が続くなど、肩こりで悩んでいる方は整形外科を受診しましょう。

特に症状がだんだんとひどくなっている場合や、首や肩を動かしても痛む場合、手の痺れや麻痺が生じている場合、運動時に肩が痛む場合などは早めに受診してください。

何らかの病気が原因となって肩こりが生じていて、早期に治療が必要となる可能性もあります。

原因となる病気がなかったとしても、症状に応じた薬の処方や、機械を使って痛みのある部分を温める温熱療法をはじめとした理学療法などが行われることがあります。

適切な治療を受ければ症状が軽くなることもありますので、我慢はし過ぎないようにしてくださいね。

【関連情報】 「手の痺れ」についてもっと知りたい方はこちら

6.肩こりについてのまとめ

肩こりは、長時間の同じ姿勢などによって筋肉が硬くなり、血流が悪化するなどして起こると考えられています。

症状の改善や予防のためには、同じ姿勢が続かないようこまめに休憩を取ったり、眼精疲労予防のために目を休ませたりすることが必要です。

適度な運動やストレス解消を心掛けることも、肩こり予防のために重要だといわれています。

症状があるときは入浴したり蒸しタオルを当てたりして肩や首を温めると、血流が良くなって症状が和らぎます。

ご紹介した内容を参考に日々の習慣を見直して、できるところから取り入れてみてくださいね。

症状がつらいときや痺れを伴うときなどは、無理をせずに病院を受診することも大切です。