「眼精疲労ってパソコンの使い過ぎが原因なの?」

「最近目が疲れるんだけど、これって眼精疲労?」

目の疲れを感じてこのように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

眼精疲労は長時間のパソコンの使用やストレス、病気などが原因で生じる病的な目の疲れです。

目の疲れだけでなく頭痛、肩こりといった症状を伴う場合もあり、日常生活や仕事に影響することもあります。

「単なる目の疲れだろう」と放置すると精神面や全身にも影響を生じることがあるため注意が必要です。

そこでこの記事では眼精疲労の症状や原因、予防法や目の疲れへの対処法を解説します。

目の疲れや肩こりなどの症状でお悩みの方はぜひ参考にしてくださいね。

1.眼精疲労とは?

「眼精疲労ってどんな状態なの?」

眼精疲労という言葉を聞いたことがあっても、実際にどんなものなのかは分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは眼精疲労の症状や原因について解説していきます。

1-1.眼精疲労の症状

「目が疲れていたけど、一晩寝たら治った」

という経験をされたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。

眼精疲労は病的な目の疲れなどの症状を指し、休息によって回復する場合には眼精疲労とは異なることがあります。

また眼精疲労は目だけでなく全身にも症状がみられることがあります。

以下に目の症状と全身の症状とに分けて解説しましょう。

1-1-1.目の症状

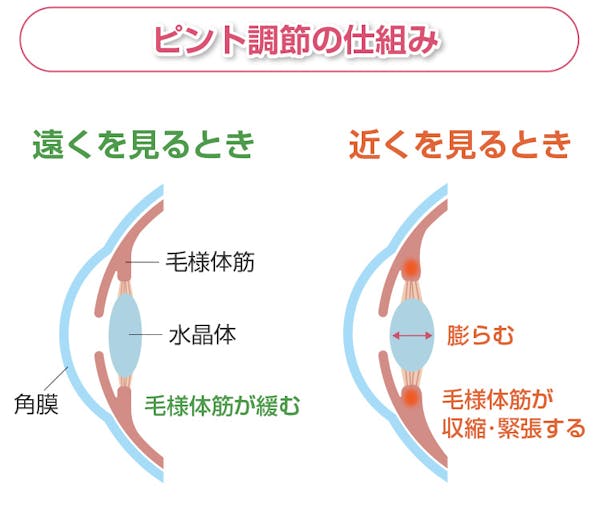

眼精疲労による目の症状には、ピント調整に関わる目の筋肉の疲労が関係しています。

私たちが物を見るときには「毛様体筋」と呼ばれる目の筋肉が収縮したり緩んだりして水晶体の厚さを変え、ピントを合わせています。

毛様体筋は遠くの物を見るときに緩み、近くの物を見るときには収縮します。

近くの物にピントを合わせる状態が長く続くと、毛様体筋やその他の筋肉にも負担が掛かり目の疲れを感じるのです。

目の疲れがたまると眼精疲労を生じ、目の痛みやかすみ、乾燥、充血や、まぶしく感じたりまぶたがピクピクしたりするなどの症状が見られます。

1-1-2.全身の症状

眼精疲労を生じると目以外の場所にも症状が現れることがあります。

眼精疲労による全身症状のはっきりとした原因は分かっていませんが、目の症状に伴う姿勢の悪さや目の緊張状態が続くことなどが関係しているのではないかといわれています。

眼精疲労によって目の疲れやかすみなどの症状が出現すると、ピント調整が困難になり物が見えにくくなるなどして自然と姿勢が悪くなってしまうことがあります。

姿勢が悪くなると筋肉の緊張や血流の悪化が生じ、肩こりや頭痛などの原因にもなるのです。

また眼精疲労によって視力が低下すると、普段よりも目を凝らしたり集中力を高めたりすることがあります。

こうした目や全身の緊張状態が続くことで頭痛や目まい、吐き気などの原因になるのではないかといわれています。

目の症状は全身に影響することがあるのですね。

1-2.眼精疲労の原因

「眼精疲労ってパソコンやスマートフォンの使いすぎが原因なの?」

目の疲れと聞くと画面の見過ぎなどが原因と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

眼精疲労の原因にはパソコンの長時間の使用以外にもいくつかあげられます。

ここでは眼精疲労の原因について詳しく解説しましょう。

1-2-1.長時間のパソコンなどの使用

「長時間パソコンの画面を見ていたら目が疲れた」

という経験をしたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんね。

最近ではパソコンやスマートフォンなどの「VDT機器」を使用した眼精疲労が社会問題となっています。

VDT機器を使用する際には手元の細かい物を見ることで目や目の周囲の筋肉に負担が掛かり眼精疲労の原因になるのです。

VDT機器の使用では画面から必要な情報を探し出して理解したり、情報を処理して入力しその内容に間違いがないか確認したりするなどの複雑な動作が行われます。

このように複雑なVDT作業による目の疲れは単にテレビを見ているときと比べ大幅に増加するといわれています。

またVDT作業中は通常よりもまばたきの回数が減少するため、眼精疲労の一因である目の乾燥を引き起こすこともあります。

1-2-2.精神的ストレス

精神的ストレスが眼精疲労の原因になることもあります。

これは精神的ストレスが自律神経に不調を来すことがあるためです。

精神的ストレスによって自律神経のバランスが乱れ交感神経が強く作用すると、本来副交感神経が支配する涙の分泌に影響が生じ、目の乾燥などの原因になることがあるのです。

また自律神経の乱れは不眠の原因になることもあり、不眠によって精神的・肉体的なストレスが続くとピント調整を行う毛様体筋が過剰に緊張してしまうこともあります。

毛様体筋の過剰な緊張は目の疲れの原因にもなります。

精神的ストレスも全身に影響を及ぼすことがあるのですね。

1-2-3.自分に合っていない眼鏡やコンタクト

自分に合っていない眼鏡やコンタクトの使用も眼精疲労の原因となります。

古い眼鏡や度数の合っていないコンタクトを使用していると、見えにくいにも関わらず無理に物を見ようとすることで毛様体筋に負担が掛かります。

実際に目の疲れなどの症状を訴える人の眼鏡やコンタクトは度数が合っていない場合が多いといわれています。

また医師の処方以外の眼鏡やコンタクトの使用なども眼精疲労の原因になることがあるため注意が必要です。

1-2-4.目の病気

目の病気が眼精疲労を引き起こしていることもあります。

眼精疲労の原因となる目の病気には以下のものがあげられます。

【眼精疲労の原因になる病気】

- 眼けん下垂……まぶたが垂れ下がってくる病気です。視野の上側が見にくいために頭を後ろに倒すなど姿勢を崩すことがあり、眼精疲労の原因となります。

- 近視・乱視・老眼…近視や乱視、老眼が進行するとピント調整が困難になり毛様体筋が過緊張を起こします。また視力が低下することで目をこらしたり姿勢が悪くなったりすることも眼精疲労の原因になります。

- 斜視・斜位……斜視は両目の視線が一致せずに左右別の方向を向いてしまう状態で、眼精疲労の原因になります。斜位は目をつぶっているときなどに両眼が別々の方向を向いている状態です。対象物に視点を合わせようとするときに負担が掛かり眼精疲労を生じます。

- ドライアイ……眼球の表面が乾燥している状態で、コンタクトを使用している方や目を酷使する方に多くみられます。

- 白内障……水晶体が濁る病気です。視力の低下や眩しさを感じるなどの症状がみられ、眼精疲労の原因になります。また白内障の手術後にも見え方が変わるため眼精疲労を生じることがあります。

- 緑内障……目の奥にある網膜の神経の障害により視野が欠ける病気です。眼球内の圧が高いことがあり、頭痛などを生じやすいとされています。

目の病気によって視力やピント調整能が低下することで眼精疲労の原因になることがあるのですね。

2.眼精疲労の予防法

「眼精疲労になるのは嫌だけど、仕事でパソコンを使うからしょうがないのかな……」

と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

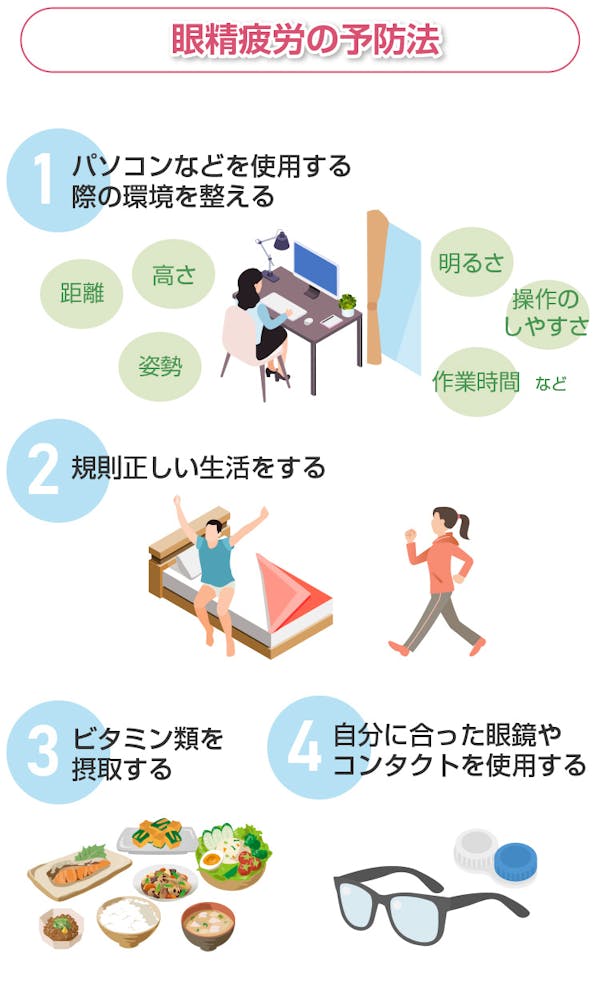

眼精疲労を予防するには目を酷使しないことやパソコンなどのVDT機器を使用する環境を整えることが重要です。

ここでは眼精疲労の予防法を紹介しましょう。

2-1.パソコンなどを使用する際の環境を整える

VDT機器による眼精疲労を予防するためには作業環境を整えることが有効です。

厚生労働省ではVDT作業による眼精疲労などの心身への影響への対策として「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しています。

ガイドラインでは以下のような作業環境を推奨しています。

【VDT作業における適切な作業環境】

- 作業面照度……ディスプレイ画面の明るさは500ルクス以下、書類およびキーボード上の照度は300ルクス以上で作業しやすい明るさに調整する[1]。画面に直接太陽光が当たる場合にはカーテンなどで適切な明るさに調整する。室内と作業する手元の明るさの差はなるべく小さくする。

- パソコンとの距離……画面から40cm以上の距離を取り、この距離で作業しやすいよう適宜メガネ等で矯正を行う[1]。

- ディスプレイ……画面の上端が目線と同じかやや下になるようにする。

- 椅子……背もたれの傾きが調整でき、適切な長さの肘掛けのある椅子を使用する。床から座面までの高さは体型に合わせて調整する。

- 姿勢……椅子に深く座り背もたれに背を当てて作業し、足裏全体が床に接するようにする。

- キーボード……パソコンから分離でき、位置を調整できるものを使用する。

- マウス……手に合った大きさや形のもので持ちやすく操作しやすいものを使用する。

- 作業時間……作業時間は連続で1時間を超えないようにし次の作業までの間に10〜15分の休憩を取る。また連続する作業中に1〜2回の小休憩を設ける[1]。

- 環境……室内はまぶし過ぎず明暗の対象が著しくならないようにする。換気や室温・湿度の調整、換気などを行う。

厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を元に執筆者作成

眼精疲労の予防には眼の疲れをためないよう対処することが重要です。

VDT作業をするときは作業環境や姿勢などに注意しましょう。

[1] 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」

2-2.規則正しい生活をする

眼精疲労の予防には規則正しい生活を心掛けることも有効です。

睡眠不足やストレスは眼精疲労の原因になることがあるためストレスの発散や十分な睡眠を心掛けるようにしましょう。

ストレッチやウォーキングなどの軽い運動をすることは全身の筋肉がほぐれストレスの緩和にも効果が期待できます。

また目の健康にとっては食生活を整えることも重要です。

次に紹介する目の健康に良いとされる成分を摂取しつつ栄養バランスの取れた食事を摂るようにしましょう。

2-3.ビタミン類を摂取する

眼精疲労の予防には目に良いとされる成分を食事に取り入れることも有効です。

眼の健康に良いとされる成分にはビタミンA、ビタミンB群、β-カロテン、タウリンなどがあります。

ビタミンAには目に入る光を認識する「網膜」の細胞や眼の表面を覆う「角膜」を保護する粘液を作る材料になるといわれています。

ビタミンAが不足すると角膜が炎症を起こしたり暗いところが見えにくくなったりすることがあるため、不足しないよう摂取したいですね。

またビタミンB1とビタミンB12は目の神経や筋肉の疲労を和らげ、視力の向上に効果が期待できるとされています。

特にビタミンB1が不足すると疲れ目を生じる可能性もあるため不足しないようにしましょう。

またβ-カロテンは体内で必要に応じてビタミンAに変換し、目の機能を維持する作用などがあります。

ほかに目の健康に有効とされる成分にはタウリンがあり、網膜を保護するほか目の神経や筋肉をほぐす効果も期待できるとされています。

以下にビタミンA、ビタミンB群、β-カロテン、タウリンを含む食品を紹介しましょう。

【目の健康に良いとされる成分と食品】

- ビタミンA……にんじん、小松菜、カボチャ、牛肉・豚肉・鶏肉のレバーなど

- ビタミンB1……豆類、豚肉、米など

- ビタミンB12……いくら、しじみ、牛肉のレバーなど

- βカロテン……いんげん、かぼちゃ、モロヘイヤなど

- タウリン……マグロやサバなどの魚介類の血合い、貝類など

バランスの良い食生活に取り入れてみましょう。

2-4.自分に合った眼鏡やコンタクトを使用する

眼鏡やコンタクトを使用している方は、ご自分の目や使用する状況に合っているものか確認することが重要です。

そのため数カ月に一度眼科で定期検査を受けるようにしましょう。

メガネであれば、度数が合っているかやレンズの中心が瞳孔の位置と合っているか、レンズに傷がないか、顔の形に合っているかなどを確認する必要があります。

コンタクトの場合にも度数やレンズの傷のほかコンタクトを外しにくいなどのフィッティング不調がないかを確認することも重要です。

遠くが見える眼鏡やコンタクトを付けたまま近くの物を見て作業を行うことも毛様体筋の疲れの原因になります。

そのためご自分の目に合った眼鏡やコンタクトを用途に応じて使い分けることが大切です。

またコンタクトは着けているだけでドライアイを招くとされています。

VDT作業をする際はコンタクトをやめ眼鏡を使うのも一つの手です。

3.目の疲れへの対処法

「目が疲れていてつらい……どうしたら良くなるの?」

とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

ここでは目の疲れなどの症状に対する対処法を紹介します。

3-1.目の周りを温める

疲れ目などの症状には目の周りを温めることで症状が緩和されることがあります。

疲れ目を生じているときには目の周囲の筋肉が血管を圧迫し、老廃物が流れにくくなっています。

そのため目の周りを温めて血流をよくすることで老廃物が流れやすくなり、症状の緩和が期待できるのです。

方法としては温めたタオルを目の上に乗せたり、温かいシャワーを数分間当てたりすると良いでしょう。

3-2.目や全身のストレッチをする

眼精疲労による症状を和らげるためにストレッチを行うことも有効です。

VDT作業などを長時間していると目の疲れなどを生じることがあります。

また目の疲れから頭痛や肩こり、首などの痛みが出るなど全身に影響することもあります。

そのため作業中にも適宜休憩を挟んで目を休ませ、ストレッチをして目の周りの筋肉をほぐしましょう。

目のストレッチでは両目を大きく開き、目を上下左右に大きく回します。

時計回りと反時計回りに数回行ったら、目を閉じて休ませましょう。

また同じ作業を長時間続けていると腕や肩にも疲れが出てきます。

特にVDT作業中は手の平が下になることが多く、腕や手首に疲れがたまってしまいがちです。

両手の手の平を前に出して上に向け、「グー、パー」と手を握ったり開いたりすることで肩から腕の疲れを和らげることができますよ。

目を休めながら行ってみてくださいね。

厚生労働省の「こころの耳働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」というサイトでは症状や部位に応じたストレッチ方法を動画で紹介しています。ストレッチについてより詳しく知りたいという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

3-3.休日はリフレッシュを心掛ける

眼精疲労は睡眠不足やストレスによって引き起こされることもあります。

そのため十分な睡眠や休息、リフレッシュできることをすることも有効です。

仕事や家事の合間に座ったままできるストレッチなどを習慣にすることも気分転換になります。

また毎日入浴をしてゆっくり体を温めたり、寝室の環境を整えてリラックスできるよう工夫してみたりするのも良いでしょう。

ほかにもスポーツやダンスなど体を動かすことを趣味にしてみるのもおすすめです。

ご自分に合った方法でリフレッシュできることを取り入れてみましょう。

【関連情報】 「睡眠の質を高める8つのコツ」についてもっと知りたい方はこちら

4.症状が長引く場合は受診しよう

眼精疲労の改善のためには、目や身体に負担がかからないよう作業環境や生活習慣を改めることが重要です。

眼精疲労がなんらかの病気から発生している場合や、眼鏡やコンタクトが合わないことから生じている場合には医療機関を受診し適切な処置を受ける必要があります。

症状が出ているにも関わらず放置していると悪化してしまうことも考えられます。

そのため症状が長引いている場合や眼鏡やコンタクトが合っているか確かめたい場合には眼科を受診するようにしましょう。

【関連情報】 「睡眠負債を解消するためのコツ」についてもっと知りたい方はこちら

5.眼精疲労について まとめ

眼精疲労は目のピント調整を行う毛様体筋などの筋肉が過剰に緊張することによって生じます。

毛様体筋の疲労は長時間のVDT作業や度の合わない眼鏡やコンタクト、精神的ストレス、目の病気などさまざまなことが原因になります。

眼精疲労を生じると目の疲れやかすみなどの他に肩こりや頭痛、不眠など多岐にわたる症状が見られる場合もあります。

また眼精疲労は放置すると症状が悪化することもあるため、目や身体に負担がかからないよう作業環境や生活習慣などを改めることが重要です。

しかしなんらかの病気が隠れている場合や、眼鏡やコンタクトが原因で症状が現れている場合には眼科の受診が必要です。

症状が改善しない場合には早めに眼科を受診しましょう。