卵に含まれるタンパク質はどれくらい?おすすめの食べ方を紹介!

「卵1個に含まれるタンパク質はどれくらい?」

「卵から効率よくタンパク質を摂るためにはどんな食べ方が効果的なのだろう?」

と疑問に思っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

卵には良質なタンパク質が含まれており、タンパク源として優秀な食べ物です。

また、ビタミン、ミネラルなどの栄養素がバランスよく含まれています。

タンパク質をはじめさまざまな栄養素が含まれる卵ですが、食べ過ぎるとコレステロール値が上昇してしまうケースもあるため注意が必要です。

この記事では、卵に含まれるタンパク質の量や卵のメリットに加え、効果的な卵の食べ方などについて詳しく解説します。

1.卵に含まれるタンパク質はどれくらい?

卵にどれくらいタンパク質が含まれているのかは多くの方が気になるポイントではないでしょうか。

全卵、卵黄、卵白の100g当たりのタンパク質含有量は以下のとおりです。

【全卵・卵黄・卵白100g当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | タンパク質含有量 |

|---|---|---|

| 全卵 | 生 | 12.2g |

| 卵黄 | 生 | 16.5g |

| 卵白 | 生 | 10.1g |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

しかし、100g当たりで全卵、卵黄、卵白のタンパク質含有量を比較しても、ちょっと分かりづらいかもしれません。

気になるのは卵1個当たりのタンパク質含有量ですよね。

卵1個当たりのタンパク質量を知るためには、まず卵のサイズについて知っておきましょう。

国内で流通している卵の規格は、殻付きで40g以上76g未満と決められており、この間でSSサイズ~LLサイズまでの6段階に分かれています[1]。

さまざまなサイズがあるため、卵の大きさによって1個当たりのタンパク質量も変わってきます。

それでは例として可食部(全卵)50g、卵黄16g、卵白34gの割合の卵(Mサイズ相当)1個に含まれるタンパク質を見てみましょう。

【卵1個当たりのタンパク質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | タンパク質含有量 |

|---|---|---|

| 全卵50g | 生 | 6.10g |

| 卵黄16g | 生 | 2.64g |

| 卵白34g | 生 | 3.43g |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

Mサイズ相当の卵には約6gのタンパク質が含まれているのが分かります。

「卵のタンパク質量は分かったけど、これだけだと多いのか少ないのかは分からないなあ」

このように感じた方もいるのではないでしょうか。

そこで私たちに必要な1日当たりのタンパク質の摂取量が、Mサイズ相当の卵1個でどれだけカバーできるか見てみましょう。

厚生労働省によると、タンパク質の1日当たりの摂取推奨量は成人男性で60~65g、成人女性で50gとされています[3]。

つまり、1日に必要なタンパク質の10%程度をMサイズの卵1個から摂取できるといえるでしょう。

具体的な卵のタンパク質の摂取量が分かると、より積極的に食事に取り入れたくなりますね。

[1] 農林水産省「鶏卵規格取引要綱」

[2] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

[3] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

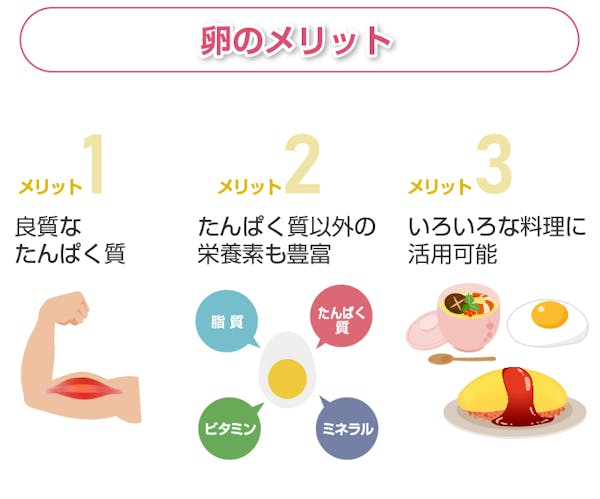

2.卵のメリット

「卵を食べることでどんなメリットがあるのだろう?」

このように気になった方もいらっしゃるでしょう。

卵はタンパク質以外にも栄養素が豊富でいろいろな料理に活用しやすいというメリットがあります。

ここからは、卵のメリットについて詳しく解説します。

メリット1 良質なタンパク質

卵は「良質なタンパク質」食品であるといえます。

食品に含まれるタンパク質はその構造によって体内での利用率が異なります。

これはタンパク質を構成する「アミノ酸」という物質の組成によるものです。

必須アミノ酸が理想的なバランスで含まれていないタンパク質は、体内での利用率が低下してしまい、反対に必須アミノ酸が理想的なバランスで含まれていれば、そのタンパク質は体内で無駄なく利用されます。

タンパク質の体内での利用率を測るための指標として「アミノ酸スコア」があります。

アミノ酸スコアは、食品中のタンパク質に必須アミノ酸がヒトの体にとって望ましい量に対しどれくらいの割合で含まれているかを示すもので、100を上限として高いほどそのタンパク質の体内での利用率が高いことを表します[6]。

このアミノ酸スコアが高い食品のことを「良質なタンパク質」食品と呼ぶのです。

卵のアミノ酸スコアは100で、体内での利用率が高いタンパク質を摂取できる食品の一つであることが分かります[6]。

[6] 健康長寿ネット「三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量」

メリット2 タンパク質以外の栄養素も豊富

卵にはタンパク質の他、ビタミンやミネラルも含まれています。

卵に含まれる主な栄養素とそのはたらきは以下のとおりです。

【卵に含まれている主な栄養素とその役割】

- ビタミンA……抗酸化作用、目や皮膚の健康維持

- ビタミンD……カルシウムの吸収促進、骨の健康維持

- ビタミンE……抗酸化作用

- ビタミンK……血液凝固、骨の形成に関与

- ビタミンB群……糖や脂質、タンパク質からエネルギーをつくり出す過程などに関与

- カルシウム……骨や歯の構成成分である他、筋肉収縮や血液凝固などに関与

- 鉄……ヘモグロビンとして赤血球中に存在し酸素の運搬などに関与

体の機能を正常に保つために不可欠であるビタミンやミネラルを多く含む卵は、日々の食事に上手に取り入れたい食品の一つといえますね。

メリット3 いろいろな料理に活用可能

朝食のおかずからお菓子まで、さまざまな用途で利用できるのも卵のメリットといえるでしょう。

卵には「起泡性」「熱凝固性」「乳化性」の三つの調理特性があります。

卵がさまざまな料理やお菓子に幅広く活用される理由は、これらの特性によるものです。

起泡性とは泡が立ちやすいこと指します。

熱凝固性とは熱を加えると固まる性質のことで、これは卵に含まれるタンパク質が加熱によって固まる性質を持っているためです。

また乳化性とは水や油のように本来は混ざり合うことのない二つの液体をつなぎ合わせ、混ぜ合わせる性質のことです。

例えばメレンゲやスポンジケーキなどは卵の泡立ちやすい性質である起泡性が、プリンや茶碗蒸しは熱凝固性が利用されています。

また、マヨネーズは卵の乳化性を活用した加工調味料です。

乳化性はまろやかな食感や味にコクを出すときに使われ、マヨネーズの他アイスクリームにも活用されています。

このように卵はさまざまな料理に活用しやすい性質を備えているのです。

いろいろな料理に活用されているからこそ、栄養豊富な卵を手軽に取り入れられるのですね。

3.卵のおすすめの食べ方

「卵の栄養素を効率良く摂取できるおすすめの食べ方ってあるのかな?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、卵の栄養成分を効率よく摂取するおすすめの食べ方をご紹介します。

3-1.野菜と一緒に食べる

卵の栄養をより効率よく取り入れるには、野菜と一緒に食べるのがおすすめです。

タンパク質をはじめビタミン・ミネラルなど多くの栄養素を含む卵ですが、ビタミンCと食物繊維は含まれていません。

一方、野菜はビタミンCや食物繊維を多く含んでいます。

栄養素はお互いのはたらきを助けたり補ったりしながら作用しているため、含まれていない栄養素を持つ食品を同時に摂取することは効率の良い食べ方であるといえるでしょう。

ビタミンCは野菜類の他、果実類やいも類など、食物繊維はいも類やきのこ類、穀類、豆類、海藻類などに多く含まれています。

これらの食品と卵を組み合わせることで、栄養素をバランス良く摂取することができるのです。

3-2.半熟で食べる

「卵は生で食べるのと加熱して食べるのではどっちがいいんだろう……」

生食するか加熱して食べるかで栄養面に違いがあるのかどうか、気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

卵は生でも加熱しても栄養価そのものには大きな違いはありません。

【全卵(生)と全卵(ゆで)の100g当たりの主な栄養価】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ビタミンD | カルシウム | 鉄 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全卵(生) | 142kcal | 12.2g | 10.2g | 0.4g | 3.8μg | 46mg | 1.5mg |

| 全卵(ゆで) | 134kcal | 12.5g | 10.4g | 0.3g | 2.5μg | 47mg | 1.5mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ただし食品中の栄養素は消化・吸収されることにより体内でさまざまなはたらきを発揮するため、消化の良さに着目した調理方法で食べるのも卵の栄養を効率よく摂取するポイントとなります。

消化の良さ、つまり栄養素の吸収の速さを考慮して卵を食べるなら生よりもある程度熱を加えるのがおすすめです。

一般的に消化が良いとされているのは半熟卵や温泉卵です。

一方、生卵は消化が良くないとされています。

卵に含まれる栄養を素早く取り入れたい場合は、半熟卵や温泉卵にして食べるのが良いでしょう。

[7] 公益社団法人日本食品衛生協会「卵の衛生的な取扱いについて」

4.卵は1日何個まで食べて良い?

「卵は1日に何個まで食べていいんだろう……」

「卵を食べ過ぎるとコレステロールが高くなるんだよね?」

卵にはコレステロールが多く含まれていることが知られています。

そのため血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が気になる方などは、卵をどのくらい食べて良いのか知りたいと考える方も多いかもしれませんね。

結論からいうと、1日に食べて良い卵の個数に明確な基準はありません。

確かに卵には100g当たり370mgと多くのコレステロールが含まれています[8]。

しかしコレステロールは体内でも合成される物質であり、食事から摂取するコレステロールだけが血中コレステロール値の上昇に関与しているわけではありません。

つまり、コレステロール対策に必要なのは卵を制限することだけではないといえます。

コレステロールと卵に関する最近の研究によると、健康な方では体重が増加しない限り1日2個程度の卵の摂取はLDLコレステロール値を上昇させないといった結果などが報告されています[9]。

栄養素の摂取量についての基準を定めた厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」においても、コレステロールの摂取の基準値は設定されていません。

また血中LDLコレステロールが気になる方にとって、コレステロールそのものよりも重要なのが「飽和脂肪酸」です。

肉類や乳製品など動物性の脂肪に多く含まれており、卵にも含まれています。

飽和脂肪酸を摂り過ぎると血中LDLコレステロール値の上昇を招き、心筋梗塞などの病気を引き起こすリスクが高まるといわれています。

卵の食べ過ぎは飽和脂肪酸の摂り過ぎにつながります。

卵の摂取量に明確な基準はありませんが、健康のためには食べ過ぎないようにするのが良さそうですね。

[8] 菅野 道廣「卵と健康:コレステロール問題を中心に」(『日本食品科学工学会誌』66巻(2019)9号 362-367)

[9] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

5.卵に含まれるタンパク質についてのまとめ

全卵には100g当たり12.2gのタンパク質が含まれています[10]。

また卵黄には100g当たり16.5g、卵白には100g当たり10.1g含まれています[10]。

卵にはいくつかのサイズがあるため大きさにより1個当たりのタンパク質含有量は異なりますが、Mサイズに相当する可食部50gの卵1個に含まれるタンパク質は6.1gです[10][11]。

これは成人が1日に必要とするタンパク質の10%程度だといえます[12]。

卵に含まれるタンパク質は必須アミノ酸が理想的なバランスで含まれる良質なタンパク質だといわれています。

卵のタンパク質は含有量が多いだけでなく、その質も高いのですね。

また卵にはタンパク質の他に脂溶性ビタミンやビタミンB群、カルシウム、鉄といった栄養素が含まれています。

さらに卵にはいろいろな料理に活用できるという利点もあります。

栄養バランスをより良くしたい場合は、卵に含まれないビタミンCや食物繊維を含む野菜と一緒に摂りましょう。

また栄養素を素早く吸収したい場合は、消化の良い半熟の状態で摂ると良いでしょう。

なお卵はコレステロールを多く含みますが、卵の摂取だけでは特に大きな影響はないとされており摂取に関する基準なども特に設けられていません。

卵を食事に取り入れることで、タンパク質をはじめとする栄養素を効率的に摂取できると考えられるでしょう。

[10] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

[11] 農林水産省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[12] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」