健康の維持・増進のためには十分な睡眠が欠かせないということは皆さんご存じですよね。

しかし、

「実際どのくらいの睡眠時間を確保すれば良いんだろう?」

と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は睡眠時間は短過ぎる場合はもちろん、長過ぎる場合にも健康に悪影響が生じる可能性があるといわれています。

適切な長さの睡眠時間を確保しつつ、質の良い睡眠をとるよう心掛けることが重要なのですね。

この記事では、適切な睡眠時間や睡眠時間が及ぼす健康への影響、質の良い睡眠をとるための方法について詳しく解説します。

この記事を見ている人は以下の記事も見ています。

1.日本人は睡眠時間が短い?

睡眠不足が体調を崩す原因となることは皆さんご存じですよね。

十分な睡眠をとっておきたいところですが、実は日本人の睡眠時間は諸外国の人と比べて短いといわれていることをご存じでしょうか。

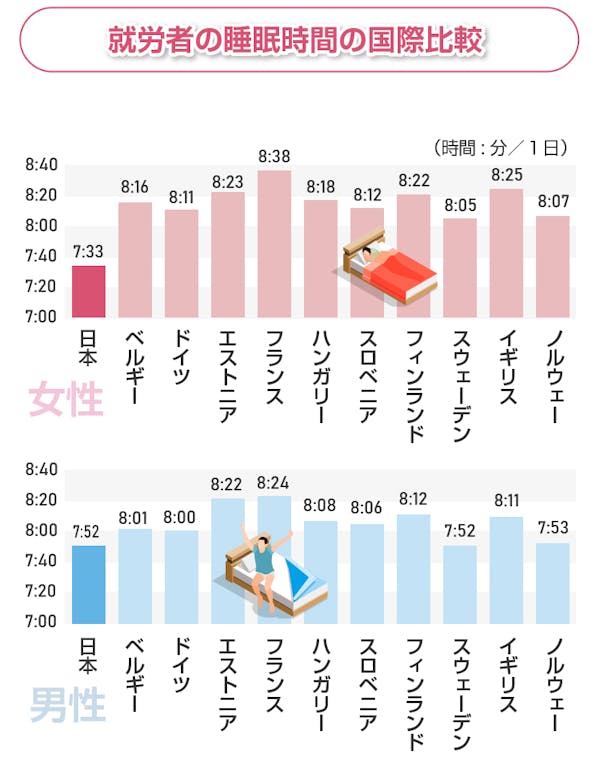

就労者の睡眠時間を国ごとに比較したグラフを見ると、日本人の睡眠時間は他のいくつかの国の人と比較してもとりわけ短い傾向にあることが分かります。

厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」をもとに執筆者作成

特に日本人女性は家事や育児の負担が大きいためか、日本人男性と比べても睡眠時間が短い傾向にあります。

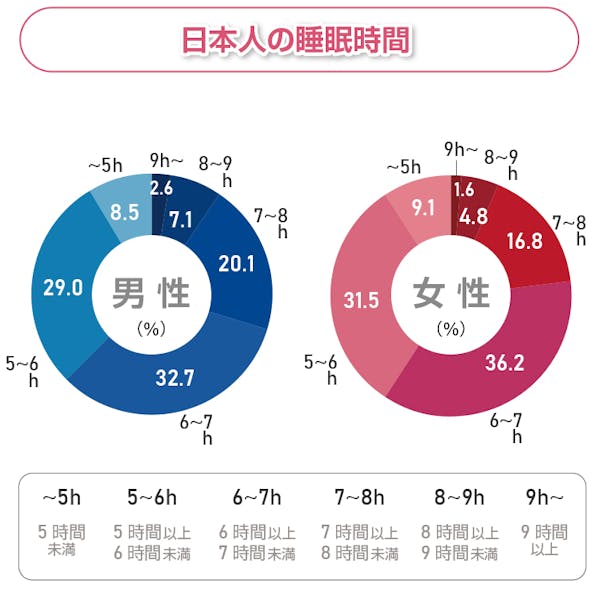

厚生労働省が行った「令和元年 国民健康・栄養調査」では、平均睡眠時間は6時間以上7時間未満と答えた人が男女とも最多*1でした。

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

同調査では、「睡眠時間が足りない」と答えた人は全体の20%近くいるという結果も出ています*1。

また睡眠不足を自覚している方だけでなく、自分でも気付かないうちに睡眠時間が短くなっている方も多くいらっしゃるかもしれませんね。

忙しいなかで睡眠時間を確保することは難しいかもしれませんが、可能な限り十分な睡眠がとれるよう意識したいですね。

*1 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」

【関連情報】 「睡眠は時間だけでなく質も重要!ぐっすり眠るための7つの秘訣とは?」についての記事はこちら

【関連情報】 「おすすめの睡眠時間」についてもっと知りたい方はこちら

2.睡眠時間はどのくらいとるべき?

睡眠不足は体に悪いといわれますが、睡眠時間は何時間が適切なのでしょうか。

「8時間くらいが理想的なんじゃないの?」

と考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは、睡眠時間をどのくらいとるべきかについて解説します。

2-1.適切な睡眠時間は人によって異なる

実は、「適切な睡眠時間は○時間」と断言することはできません。

適切な睡眠時間は人によって異なるため、自分に合った睡眠時間を知っておくことが重要です。

日本人の成人のおよそ6割は6時間以上8時間未満の睡眠をとっており、これが標準的な睡眠時間であると考えられます*2が、季節によっても睡眠時間は変動し、日の長い季節には短く、反対に日の短い季節では長くなるといわれています。

自分に必要な睡眠時間は日中の眠気の程度で判断すると良いでしょう。

日中活動に支障を来すような眠気がなければ、十分な睡眠をとれていると考えられます。

必要な睡眠時間には個人差があり、比較的短くても平気な方や、長時間眠らないと生活に支障が出る方もいます。

数字だけにこだわるのではなく、日中の活動に影響が出ない程度の睡眠時間を確保するよう心掛けると良いでしょう。

*2 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針 2014」

2-2.睡眠時間は年齢で変化する

睡眠時間には個人差だけでなく、年齢による差も生じます。

「高齢になると早起きになる」と聞いたことがある方も多いかもしれませんね。

必要な睡眠時間は10年たつごとに10分短くなるといわれており、平均睡眠時間は60代で約6時間半、80代で6時間を切る程度になります*3。

若い頃に長く寝ていたからといって、年齢を重ねても同じように眠れるというわけではないのですね。

また睡眠時間が短くなるだけでなく、睡眠の質においても変化が現れます。

だんだんと睡眠が浅くなって熟睡できなくなるため、少しの物音や尿意で起きることが増えていくのです。

このような変化が起きるにもかかわらず睡眠時間にこだわって無理に寝ようとしても、以前のように眠ることはできません。

眠ることにプレッシャーを感じるようになってしまう場合もあります。

年齢を重ねるごとに睡眠時間が短くなるからといって、睡眠不足というわけではありません。

時間にこだわらず、日中に眠気を感じない程度の長さで質の良い睡眠をとるよう意識しましょう。

*3 国立精神・神経医療研究センター 睡眠医療プラットフォーム「適切な睡眠時間とは」

2-3.時間だけでなく睡眠の質も重要

「十分な睡眠時間をとっているはずなのに、日中の眠気がとれない……」

というお悩みを抱えている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。

しっかり寝ているつもりでも眠気を感じる場合、睡眠時間が不足しているのではなく睡眠の質が悪くなっている可能性もあります。

日本人を対象に行われた調査では、9時間以上寝床にいる人は、9時間未満の人よりも中途覚醒しやすいことが分かっています*4。

しっかり睡眠時間をとっているつもりでも、かえって睡眠の質が悪くなっていることもあり得るのですね。

また、病気が原因で睡眠中や日中の活動に問題が起きている場合もあります。

「睡眠時無呼吸症候群」や「むずむず脚症候群」は睡眠の質の低下を招く病気の一例です。

またナルコレプシーなどの睡眠と覚醒の機能に異常が生じる疾患が原因で日中の眠気が起きている可能性もあります。

睡眠時間を確保しても眠気が解消されない場合は、睡眠の質が悪くなっていないかを考え、適宜専門の医療機関を受診するのが良いでしょう。

*4 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針 2014」

3.睡眠時間による健康への影響

睡眠時間は健康に影響するといわれていますが、どのようなことが起きるのでしょうか。

ここからは、睡眠不足や寝過ぎによって起こる健康への影響について解説しましょう。

3-1.睡眠不足による影響

睡眠不足は体に良くないといわれることがありますね。

実際に「睡眠不足になると何となく調子が悪い」と実感している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずは、睡眠不足によって起きる健康への影響について詳しくご説明します。

3-1-1.集中力や注意力が低下する

「寝不足で頭がぼんやりする……」

忙しい日々のなかで、こんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

睡眠不足が続くと集中力や注意力が低下することが知られています。

日中の眠気や集中力・注意力に欠けた状態は生産性を低下させ、場合によっては産業事故や交通事故など重大な事態を招く可能性もあります。

自分自身の健康だけでなく仕事や学業に影響を来さないためにも、しっかりと睡眠時間を確保したいですね。

3-1-2.肥満や生活習慣病のリスクが高くなる

睡眠時間が足りないときに、「なんだかいつもよりおなかが空く気がする……」と感じたことはありませんか?

実は、睡眠不足はホルモンの分泌量に影響を及ぼすことが知られており、それが食欲増加の要因の一つになっていると考えられています。

十分に眠った日(10時間程度)と比べ、睡眠不足(4時間程度)の日が2日間続くと、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少して、食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が増えることが報告されている*5のです。

食べ過ぎはもちろん、睡眠不足そのものが生活習慣病のリスクを高めることも知られています。

生活習慣病になると、より深刻な病気になって生活の質が下がってしまう可能性があります。

長く健康な状態を保つためにも、睡眠時間を確保することは大切なのですね。

*5 厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」

3-1-3.うつ病のリスクが高くなる

うつ病などの精神疾患になると不眠の症状が現れやすくなることをご存じの方も少なくないのではないでしょうか。

実は、睡眠時間が不足することによって精神的に不安定になったり、抑うつ症状が出たりするリスクが高くなることも分かってきています。

国立精神・神経医療研究センターで行われた実験では、1日4時間半程度の睡眠時間が5日間続くと、うつ病や統合失調症のような脳機能の変化が見られたのです*6。

心の健康を保つためにも、睡眠時間をできるだけ確保したいですね。

*6 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター プレスリリース「国立精神・神経医療研究センター・三島和夫部長らの研究グループが、睡眠不足で不安・抑うつが強まる神経基盤を解明」

3-1-4.風邪を引きやすくなる

睡眠時間の不足は、免疫機能にも関わっている可能性が指摘されています。

アメリカで行われた調査では、睡眠時間が5時間以下の方や睡眠障害の診断受けたことがある方、睡眠に何らかの問題がある方は、風邪などの感染症にかかりやすい傾向があることが分かったのです*7。

ただしこの調査は過去のデータを分析して行われたものなので、睡眠時間の確保で感染症を必ず予防できるかどうかはまだ分かっていません。

しかし免疫機能の維持も含めた健康維持の観点から考えると、十分な睡眠時間をとった方が良いと考えられますね。

*7 Aric A. Prather, PhD and Cindy W. Leung, ScD, MPH「 Association of Insufficient Sleep With Respiratory Infection Among Adults in the United States 」(『JAMA Intern Med』 2016 Jun 1; 176(6): 850–852.)

3-2.寝過ぎによる影響

「睡眠時間はたっぷりとった方が健康に良さそう」

と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は寝過ぎも健康に影響を与えることが示唆されています。

ここでは、寝過ぎによる影響について詳しくご説明します。

3-2-1.体重増加や生活習慣病のリスクが高くなる

睡眠不足は肥満や生活習慣病のリスクを高める要因となりますが、寝過ぎでも同様にリスクが高まる可能性が示唆されています。

アメリカで行われた研究では、成人においては短時間睡眠でも長時間睡眠でも、将来的に体重と体脂肪が増加するリスクが高くなることが予測される、という報告がなされています*8。

また別の研究では、睡眠時間が7時間未満または8時間以上の方はそうでない方に比べて糖尿病発症のリスクが高くなるという報告もされています*9。

寝過ぎと健康状態の関連はまだはっきり分かっていませんが、毎日適度な睡眠時間をとることが良いのかもしれませんね。

*8 Jean-Philippe Chaput, MSc, Jean-Pierre Després, PhD, Claude Bouchard, PhD, and Angelo Tremblay, PhD「 The Association Between Sleep Duration and Weight Gain in Adults: A 6-Year Prospective Study from the Quebec Family Study 」(『Sleep』2008 Apr 1; 31(4): 517–523)

*9 Université Laval「 Le diabète lié au sommeil 」

3-2-2.睡眠時間が長い方は死亡リスクが高くなる可能性も

さまざまな調査において、短時間睡眠や長時間睡眠は死亡リスクを高める可能性があることが研究されています。

日本国内で行われた調査では、睡眠時間が7時間のグループと比較してそれよりも長い睡眠をとっているグループは、男女ともに死亡リスクが上がることが報告されました*10。

なぜこのような結果になるのかはまだ明らかになっていませんが、睡眠時間が長い方は病気を持っている傾向にあることも関係していると考えられています。

睡眠時間の長さそのものが健康へ影響を与えているのか、それとも病気があるから睡眠時間が長くなるのかはまだ分かっていません。

しかし、必ずしも睡眠時間を長くとっているから大丈夫というわけではない、といえそうですね。

*10 国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ「睡眠時間と死亡リスクとの関連について」

4.睡眠の質を高める8つのコツ

健康のためには十分な睡眠時間を確保することが必要ですが、それと同時に睡眠の質を良くすることも大切です。

熟睡感が得られないと、日中の眠気や疲労感につながってしまいます。

ここからは、睡眠の質を良くするためのポイントをご紹介しましょう。

コツ1 毎朝同じ時間に起床して光を浴びる

地球の自転周期は24時間ですが、ヒトに備わっている体内時計は実は約25時間周期です*11。

体内時計は日常生活を送る上でさまざまな刺激を受けながら外界の周期に同調し、この1時間のずれを修正しています。

体内時計の周期を地球の自転周期に合わせることができないと理想的な時間に眠ったり起きたりすることができなくなってしまうのです。

なかでも体内時計に強い影響を及ぼすのが光による刺激で、朝に光を浴びると体内時計がリセットされることが分かっています。

起床時間が遅くなると光を浴びるタイミングも遅くなり、体内時計がうまく調節されないため夜に寝付きにくくなってしまいます。

寝付きの悪さは睡眠時間の減少にもつながるので、朝早めに起きてしっかりと光を浴びることが大切なのですね。

休日は朝寝坊しがちな方もいらっしゃるかもしれませんが、睡眠不足を解消できても、体内時計のリズムを乱してしまいます。

できる限り毎朝同じ時間に起床して、光を浴びることを心掛けましょう。

*11 厚生労働省 e-ヘルスネット「概日リズム睡眠障害」

コツ2 規則正しく食事を摂る

睡眠の質を高めるためには、食事にも気を付けることが大切です。

「食事と睡眠ってそんなに関係あるの?」

と思われる方もいるかもしれませんね。

実は、睡眠の質と食事の時間の関係について調査した研究によると、21時以降に食事を摂る回数と睡眠の質には関連があることが分かっています*12。

さらに男性では、朝食を食べない方やたんぱく質の摂取量が少ない方も睡眠の質が悪くなるという結果が出ています*12。

また別の研究では、朝食を抜く回数が多い人には睡眠・覚醒のリズムが不規則な人が多いということも示唆されています*12。

できる限り規則正しい時間で、栄養バランスの取れた食事を摂ることを心掛けましょう。

*12 東京医科大学 公衆衛生学分野「睡眠時間の確保と睡眠の質の向上」

コツ3 就寝環境を整える

睡眠の質は寝室の環境にも大きく左右されます。

室温や布団の中の温度は高過ぎても低過ぎても寝付きが悪くなり、照明が明る過ぎると睡眠の質が低下します。

人によっては、物音で目が覚めてしまうこともあるかもしれません。

寝室は快適に過ごせる温度に調節し、照明が明るい場合は暗めのものに替えると良いでしょう。

必ずしも照明をすべて消す必要はありませんが、不安や不快感を覚えない程度に暗くすることをおすすめします。

音を遮断するためにドアをきっちり閉めたり、カーテンを替えたりすることも有効です。

また寝る前にテレビを見たり、スマートフォンやパソコンなどを操作したりすると、光の刺激で体内時計が遅れてしまうので注意してくださいね。

コツ4 適度な運動をする

適度な運動を習慣的に行うと体温が上がり、睡眠に良い影響をもたらすといわれています。

脳の温度と睡眠には関連があり、脳の温度は日中の活動時間帯には高く、夜には急激に下がって眠気を生じます。

寝る数時間前に運動をすると一時的に脳の温度が上がり、就寝時の脳温の低下量が大きくなって眠りに就きやすくなるのです。

ただし寝る直前に運動をすると体が興奮してかえって眠りにくくなるため、夕方から夜にかけて、就寝の3時間ほど前に行う*13のがおすすめですよ。

*13 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

コツ5 就寝する2〜3時間前に入浴する

運動と同様に、入浴も睡眠の質を高めるために有効です。

就寝前に入浴をすることで体温を上げて末梢血管を拡張させ、皮膚表面からの熱放散を増やして深部体温が低下しやすくなって深く眠れるようになると考えられています。

ただし、就寝直前の入浴は寝付きを悪くしてしまうことがあるので、布団に入る2〜3時間前を目安にすると良いでしょう*14。

入浴する温度と時間は、ぬるめの38度くらいなら25〜30分、熱めの42度なら5分程度が良いといわれています*14。

あまり体温を上げ過ぎると体への負担が大きくなるので、長時間の入浴には気をつけてくださいね。

*14 厚生労働省e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

コツ6 就寝前のカフェイン摂取や飲酒・喫煙を避ける

カフェインやアルコール、たばこなどの嗜好(しこう)品は睡眠の質を低下させるといわれています。

コーヒーやお茶類、栄養ドリンクなどに含まれているカフェインには覚醒作用があります。

摂取してから3時間程度は持続するといわれているので、就寝前3〜4時間以内の摂取はおすすめできません*15。

たばこに含まれるニコチンにも同様に覚醒作用があるので、就寝前の喫煙は避けた方が良いでしょう。

さらにカフェインには利尿作用もあるので、夜中に尿意を感じて目が覚めてしまう原因にもなります。

また寝る前にリラックスしようと思ってアルコールを摂取する方もいらっしゃるかもしれませんが、睡眠のためにはこれも良くありません。

一時的に寝付きが良くなることはありますが、眠りが浅くなってぐっすり寝た感じが得られなくなります。

最初は少量でも、だんだんと飲酒量が増えていきやすいともいわれています。

アルコールの摂り過ぎは睡眠の質を悪くするだけでなく、生活習慣病を発症・悪化するリスクも高めますので、摂取するタイミングと量には注意しましょう。

*15 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針 2014」

コツ7 心配事を寝床に持ち込まない

就寝直前に悩みごとや心配ごとについて考えたり、仕事などの難しい作業をしたりするのは避けましょう。

気になることを抱えたままだと、寝ようとしても寝付きが悪くなったり眠りが浅くなったりしてしまいます。

何かについて考えるなどの作業は、夜のうちでも早めの時間帯に行うのがおすすめです。

就寝前は音楽を聴いたり軽い読書をしたり、自分なりの方法でリラックスして過ごすようにしましょう。

コツ8 状況に応じて適度な昼寝をする

日中の眠気を感じない程度に睡眠時間を確保することが理想的ですが、仕事や家庭の都合で毎日は難しいという方もいらっしゃるかもしれません。

もし夜間に十分な睡眠を取ることができなかった場合は、午後早めの時間帯に昼寝をすると、その後の集中力低下や作業効率の低下を改善することができます。

15時までに1時間以内の昼寝であれば、夜の睡眠には影響しないといわれています*16。

あまり眠りを深くせず目覚めを良くするためにも、30分以内の短めの昼寝にすると良いでしょう。

*16 国立精神・神経医療研究センター 睡眠医療プラットフォーム「昼寝について」

【関連情報】 「睡眠の質」についてもっと知りたい方はこちら

5.良い睡眠をとるためのポイント まとめ

睡眠時間が不足すると、集中力が低下したり肥満や生活習慣病などのリスクが高くなったりしますが、長過ぎても健康に悪影響がある可能性があります。

健康のためには、適切な長さの睡眠時間を確保することが重要です。

しかし適切な睡眠時間は誰にでも共通する長さがあるというわけではなく、人によって異なります。

年齢によっても必要な睡眠時間は変化するので、日中に眠くならない程度の睡眠時間を確保するよう心掛けましょう。

また睡眠時間だけでなく、睡眠の質を良くすることもポイントです。

毎朝同じ時間に起床して光を浴びたり就寝前の過ごし方を工夫したりすることで、ぐっすりと眠れるようになると考えられます。

この記事でご紹介した内容を参考に、良い眠りの実現を目指してみてくださいね。