「更年期に血圧が高くなるのはなぜなんだろう?」

「更年期高血圧になったらどうしたら良いかな?」

更年期になり血圧が気になってきた方がいらっしゃるかもしれません。

特に女性は更年期になるとホルモンバランスが乱れるため、更年期高血圧を引き起こすリスクがあります。

更年期高血圧の予防・改善には、血圧を測定し生活習慣を見直すことが重要です。

この記事では更年期に血圧が上昇するメカニズム、更年期高血圧の改善策を解説します。

1.更年期とは

更年期になると高血圧のリスクが高くなるといわれていますが、そもそも更年期や高血圧についてよく分かっていない方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、まずは更年期について簡単にご説明しましょう。

更年期とは、男女の性ホルモンの分泌量が低下する時期のことで、性差や個人差はあるものの男女共に40歳を過ぎた時期だといわれています[1]。

なお女性においては「閉経前の5年間と閉経後の5年間を合わせた10年間の時期」と定義されています[2]。

更年期では、性ホルモンの減少に伴い、さまざまな心身の不調が現れます。

こうしたさまざまな症状を「更年期障害」といいます。

女性の場合は「エストロゲン」という女性ホルモンの分泌が低下すること、男性の場合には「テストステロン」という男性ホルモンの分泌が低下することが原因です。

男女共通の症状としては火照りや発汗、気分の落ち込み、疲れやすさ、イライラ、不眠などが挙げられます。

男性の症状として特徴的なのは、性欲の低下や勃起障害といった性機能にまつわるものでしょう。

ただし男性では女性に比べ分泌量の変化が緩やかであるため、老化現象の一部とされることも少なくありません。

また女性においては目まい、動悸(どうき)、頭痛、肩こり、冷えといった症状も現れます。

これらに加えて、女性の更年期においては高血圧が起こりやすいとされています。

2.更年期の高血圧

「更年期だと血圧が上がりやすいって本当?」

「どうして更年期に入ると血圧が上昇するの?」

女性の場合、更年期に入ると血圧が高くなる傾向にあります。

ここでは、更年期の血圧の平均値と女性の更年期に血圧が上昇するメカニズムをご紹介しましょう。

2-1.更年期の血圧の平均値

「更年期の血圧の平均値はどれくらいなんだろう?」

更年期の血圧の数値はどれくらいなのか気になりますよね。

一般的に更年期は男女ともに40歳を過ぎた頃とされているため、40代と50代の平均値をチェックしてみましょう[3]。

40代の診察室で測定した場合の血圧「診察室血圧」の平均値は、男性の場合は最高血圧125.8mmHg、最低血圧81.3mmHg、女性の場合最高血圧114.3mmHg、最低血圧71.2mmHgです[4]。

一方で50代の血圧の平均値は、男性の場合は最高血圧131.7mmHg、最低血圧82.0mmHg、女性の場合最高血圧123.7mmHg、最低血圧75.4mmHgです[4]。

【年代別の血圧の平均値(mmHg)】

| 年代 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 最高血圧 | 最低血圧 | 最高血圧 | 最低血圧 | |

| 20代 | 115.3 | 67.7 | 105.7 | 63.8 |

| 30代 | 117.3 | 73.7 | 107.9 | 66.3 |

| 40代 | 125.8 | 81.3 | 114.3 | 71.2 |

| 50代 | 131.7 | 82.0 | 123.7 | 75.4 |

| 60代 | 135.8 | 78.5 | 131.0 | 76.7 |

| 70代以上 | 135.8 | 73.1 | 136.1 | 73.0 |

厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

正常血圧は男女共に年代を問わず最高血圧120mmHg未満かつ最低血圧80mmHg未満であるため[5]、男性の血圧平均値は40代も50代も正常値を超えているといえます。

一方で女性の場合、40代では正常の範囲内ですが50代から正常値を外れています。

これは更年期に入り、血圧が上昇している方が多いのだと考えられるでしょう。

若い頃は血圧に問題がなかったとしても安心せず、日頃から血圧を測定して現在のご自身の血圧を把握することが重要です。

2-2.更年期に血圧が高くなるメカニズム

更年期に女性の血圧が上昇する原因の一つにホルモンバランスの乱れがあります。

更年期に入ると女性ホルモンの一種、エストロゲンの分泌量が減少します。

エストロゲンが減少すると血圧をコントロールしている「自律神経」のはたらきが不安定になり、「更年期高血圧」を引き起こすといわれています。

自律神経は血圧の調節にも関わっており、交感神経が優位になると血圧の上昇が見られます。

なおエストロゲンの減少により自律神経のはたらきが不安定になるのは、エストロゲンの分泌をつかさどる脳の「視床下部」がエストロゲンを増やすことに集中してしまうことで、視床下部の自律神経をコントロールするはたらきがおろそかになるためといわれています。

更年期高血圧では血圧が変動しやすくなり、イライラや睡眠不足、緊張などのちょっとしたきっかけで血圧が上昇します。

「一時的に血圧が上昇するのは問題ないのでは?」

と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、血圧の変動を繰り返すと慢性的に血圧が高い状態になる可能性があるため注意が必要です。

なかには更年期が終わるとともに血圧も正常値に戻る方もいらっしゃいますが、加齢に伴って血管の弾力性が低下することもあり、更年期を境に高血圧を生じる方が多い傾向にあるといえます。

一般的な高血圧と同様、更年期高血圧は重篤な病気のリスクを高めます。

更年期になったら、早めに医療機関に受診して高血圧を予防するように心掛けましょう。

3.高血圧とは

「高血圧の基準値が知りたいな……」

「高血圧だと体にどんな影響があるの?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

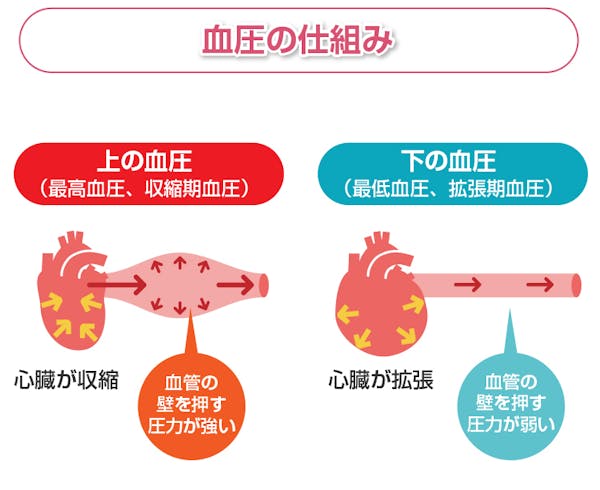

そもそも血圧とは心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力(圧力)のことをいいます。

血圧は全ての血管に存在しますが、通常「血圧」というときには上腕の動脈にかかる圧力を指します。

心臓は収縮と拡張を繰り返すことで血液を送り出しており、血圧はこの動きに応じて上昇と低下を繰り返しています。

血圧は心臓が収縮した際に最も高くなり、このときの値を「上の血圧」、もしくは「最高血圧」や「収縮期血圧」といいます。

一方で心臓が拡張した際に血圧は最も低くなり、このときの値を「下の血圧」、または「最低血圧」や「拡張期血圧」といいます。

また血圧は生活リズムや季節、状況に応じて常に変動していますが、慢性的に高い状態が続くようになると命に関わる病気の発症リスクが高まります。

ここでは、高血圧の定義や、高血圧が健康に及ぼす影響について簡単にご説明しましょう。

3-1.高血圧の定義

高血圧は慢性的に血圧が高い状態のことを指し、たまたま測った血圧が高い場合ではなく、繰り返し測っても血圧が正常より高い場合に該当します。

医療機関で測定した診察室血圧の場合、最高血圧が140mmHg以上または最低血圧が90mmHg以上、もしくはその両方で高血圧と診断されます[7]。

診察室血圧の基準は以下のとおりです。

【成人における診察室血圧の分類(mmHg)】

| 最高血圧 | 最低血圧 | ||

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120未満 | かつ | 80未満 |

| 正常高値血圧 | 120〜129 | かつ | 80未満 |

| 高値血圧 | 130〜139 | かつ/または | 80〜89 |

| Ⅰ度高血圧 | 140〜159 | かつ/または | 90〜99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160〜179 | かつ/または | 100〜109 |

| Ⅲ度高血圧 | 180以上 | かつ/または | 110以上 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 140以上 | かつ | 90未満 |

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」をもとに執筆者作成

なお、家庭で測定した場合の「家庭血圧」には診察室血圧と異なる基準が設けられており、家庭血圧の場合に高血圧となるのは最高血圧が135mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上です[7]。

家庭血圧の分類は以下のとおりです。

【成人における家庭血圧の分類(mmHg)】

| 最高血圧 | 最低血圧 | ||

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 115未満 | かつ | 75未満 |

| 正常高値血圧 | 115〜124 | かつ | 75未満 |

| 高値血圧 | 125〜134 | かつ/または | 75〜84 |

| Ⅰ度高血圧 | 135〜144 | かつ/または | 85〜89 |

| Ⅱ度高血圧 | 145〜159 | かつ/または | 90〜99 |

| Ⅲ度高血圧 | 160以上 | かつ/または | 100以上 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 135以上 | かつ | 85未満 |

厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」をもとに執筆者作成

まずはご自分の血圧と表の基準値を照らし合わせ、どの分類に該当するのか確認してみましょう。

3-2.高血圧による健康への影響

通常、高血圧には自覚症状がほとんどありません。

しかし症状がないからといって放置していると命にも関わる病気の発症を招く可能性があるので要注意です。

高血圧の状態が続くと、常に張り詰めた状態に置かれた血管の壁は本来のしなやかさを失い、次第に厚く硬くなってしまいます。

血管壁が厚く硬くなり弾力性を失った状態は「動脈硬化」と呼ばれ、心筋梗塞や脳梗塞、脳出血、大動脈瘤(りゅう)などの原因となります。

心筋梗塞は心臓を取り巻いている「冠動脈」がふさがってしまう病気です。

血液には酸素を臓器に供給する役割があるため、冠動脈がふさがると心筋(心臓の筋肉)に血液を送ることができなくなり、酸欠に陥って心筋の細胞が壊死(えし)してしまいます。

同様に脳の血管がふさがり、血流が絶たれて壊死が起こることを脳梗塞といいます。

脳出血は脳の血管が裂けて出血を起こしてしまう病気で、出血した血液が周囲の組織を圧迫したり脳細胞を破壊したりするため、脳の機能に障害が生じます。

大動脈瘤は人体で最も太い血管「大動脈」の壁が弱くなり、その一部が膨らんでこぶ状になる病気です。

気付かないまま放置していると破裂して大量の出血を引き起こし、命を脅かします。

このように高血圧を甘く見ていると、命に関わる病気を招いてしまう可能性があるのですね。

4.更年期高血圧を予防・改善するためのポイント

「更年期高血圧にならないためにはどうしたら良いんだろう?」

「血圧が高くなってきたからなんとか改善したい……」

心身共に不安定な状態になりがちな更年期ですが、できるだけ健やかに過ごしたいものですよね。

更年期高血圧を予防・改善するためには生活習慣を見直し改善することが重要です。

この章では、日常生活のなかで取り組める対策を解説します。

ポイント1 血圧を測定する

まずは、血圧を測定する習慣を身に付けることがポイントです。

更年期高血圧は血圧が変動しやすいため、家庭で血圧を測定しご自身の状態を把握することが重要です。

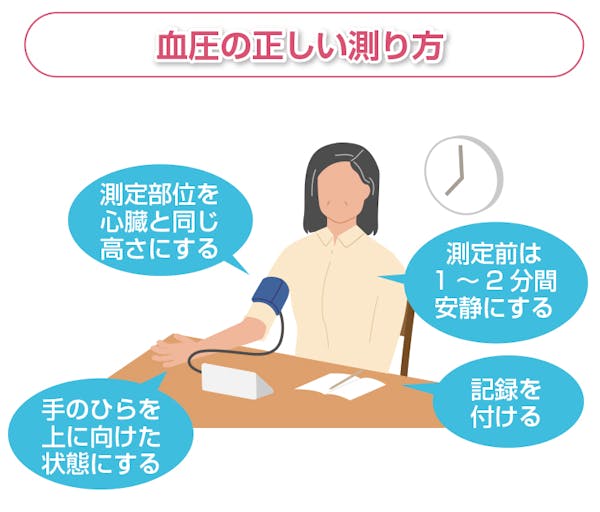

血圧の測定は一般的に朝と夜の決まった時間に測定することが推奨されています。

また、頭痛などの症状が現れた際にも血圧を測定し記録することで、血圧の変動パターンを知ることができます。

さらに血圧の記録を医師に見せることで、更年期高血圧の診断に役立ち、早期発見にもつながります。

まずは家庭で測定できる血圧計を用意しましょう。

家庭用の血圧計には、主に上腕部で測定する「上腕式」と手首で測定する「手首式」があります。

手首で測定するタイプの血圧計は値が不正確になりがちであるといわれているため、上腕で測定するタイプを選ぶと良いでしょう。

特定非営利活動法人 日本高血圧学会、特定非営利活動法人 日本高血圧協会、認定特定非営利活動法人 ささえあい医療人権センターCOML「高血圧の話」をもとに執筆者作成

家庭での血圧測定は、朝と夜の1日2回、座って行うことが推奨されています[8]。

測定前には体を動かしたり喫煙や飲酒、カフェインを摂取したりすることは避け、1〜2分間安静にしましょう[8]。

また血圧はストレスによって上昇することがあるので、職場などでストレスを強く感じたときにも測定を行うことがおすすめです。

ただしその際も測定条件はご自宅で測るときとそろえるようにしてください。

またカフは心臓の高さを目安とし、測定時には手のひらを上に向けることもポイントです。

[8] 特定非営利活動法人 日本高血圧学会、特定非営利活動法人 日本高血圧協会、認定特定非営利活動法人 ささえあい医療人権センターCOML「高血圧の話」

ポイント2 食生活を見直す

食事内容を見直すことも更年期高血圧を予防・改善する上で重要です。

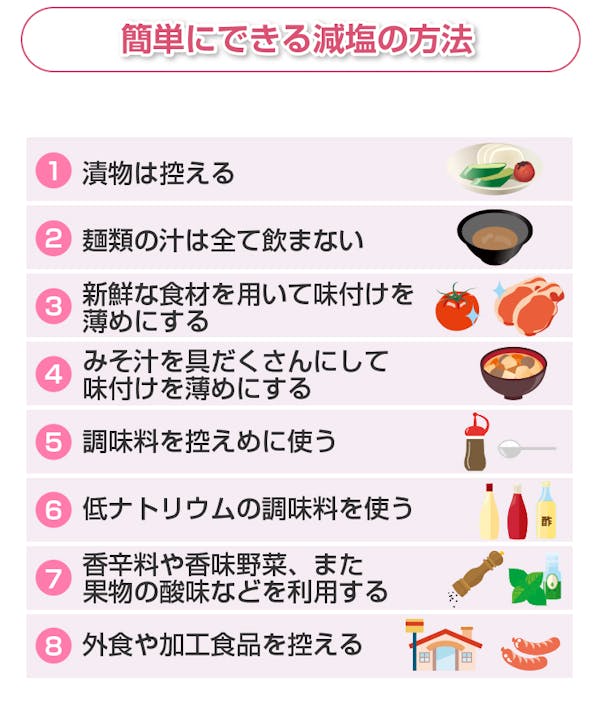

特に食塩の摂り過ぎは日本人の高血圧の最大の原因であるといわれています。

食塩の過剰摂取が血圧の上昇を招く理由は、食塩の主成分の一つである「ナトリウム」にあります。

食塩の摂り過ぎによって血中のナトリウム濃度が上昇すると、体はナトリウム濃度を元に戻そうと血液中の水分を増やします。

これにより血液量が増え、血液が血管の壁を押す力が強くなる、つまり血圧が上昇してしまうのです。

高血圧を予防・改善するためには、1日当たりのナトリウム摂取量を食塩相当量で6g未満にすることが望ましいとされます[9]。

しかし厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、どの年代のナトリウム平均摂取量(食塩相当量)も6gを超えており、ほとんどの方が摂り過ぎていると考えられます[11]。

そのため、日頃から減塩に取り組むことが重要です。

しょうゆやソースなどの調味料をかける習慣がある場合は、つける習慣に変えることで減塩につながります。

漬物をよく食べたり汁物をよく飲んだりする場合は、量や頻度を減らすことがポイントです。

麺類の汁を全て飲むとそれだけで1日に必要な塩分をほとんど摂取してしまうため、飲み干さないようにしましょう。

その他にも減塩をするコツはさまざまな方法があるので、以下の図を参考にしてくださいね。

また、血圧を下げるはたらきのある「カリウム」を多く含む食品を摂ることも重要です。

カリウムは体に必要なミネラルの一種で、ナトリウムの排せつを促すため、血圧を低下させる効果が期待できます。

カリウムは野菜類、いも類、果物類、豆類、海藻類に多く含まれています。

カリウムは水溶性であるため、生のまま食べたり、薄味のスープにして食べたりすることで効率良くカリウムを補給することができます。

ただし腎臓病の方はカリウムを摂り過ぎると高カリウム血症を引き起こすことがあるので、医師にカリウムの摂取量について相談してください。

カリウムの摂取源となる食べ物や1日当たりの摂取目標量については以下の記事でご紹介しています。

また肥満の方は高血圧を引き起こすリスクが高いため注意が必要です。

そのため、肥満の方は早めに減量に取り組みましょう。

摂取カロリーを制限し減量することで血圧の低下につながるといわれています。

摂取カロリーを制限する際は、性別、年齢、活動量に合ったカロリーを把握し食べ過ぎないことがポイントです。

1日に必要なカロリーを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

1日に必要なカロリーって?計算方法と健康を保つポイントを解説!

塩分や摂取カロリーを減らすだけではなく、カリウムなどの栄養素も摂りバランスの良い食事を心掛けてくださいね。

[11] 厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」

ポイント3 適度な運動をする

更年期高血圧の予防・改善には適度な運動が効果的です。

運動は血管を広げて血流を良くするため、高血圧を改善する効果が期待できます。

またストレス解消やリラックス効果もあるため、イライラなどの更年期症状の緩和にも役立ちます。

血圧改善のための運動療法としては、有酸素運動を定期的に、できれば毎日行うことが推奨されています[12]。

「ややきつい」と感じられる程度の有酸素運動を1日当たり30分以上行いましょう[12]。

30分続けて運動を行うことが難しい場合は1回当たり10分以上で数回に分け、1日の合計が40分以上になるようにしても構いません[12]。

また筋力を維持したり関節の可動域を向上したりするためのストレッチや筋トレを併せて取り組むことも望ましいとされます。

まずはご自身が取り組みやすいものから始めると良いでしょう。

ただし普段運動しない方が急に運動すると体に大きく負担がかかることが考えられます。

いきなり運動を始めることに抵抗感のある方は、掃除や洗濯などの家事を積極的に行う、階段を使う、可能な範囲で歩いて移動するといったことから始め、体を動かす機会を増やすようにしてくださいね。

ポイント4 喫煙や飲酒を控える

更年期高血圧を予防・改善するには、喫煙や飲酒を控えることも重要です。

たばこにはニコチンや一酸化炭素などの有害物質が含まれています。

ニコチンは交感神経を刺激して心拍数の増加や血圧上昇を招きます。

また、一酸化炭素は赤血球と結び付くことで体内を酸素不足の状態にして血圧を上昇させます。

さらに喫煙は動脈硬化を引き起こし心臓病や脳卒中のリスクを高めるといわれています。

そのため、喫煙をしている方は1日でも早く禁煙に取り組むようにしましょう。

また喫煙をしていなくても、喫煙者の近くにいるだけで「受動喫煙」による影響を受け高血圧などの病気のリスクが高くなる可能性があります。

また過度な飲酒は血圧を上昇させるため、飲酒はほどほどにすることが重要です。

お酒による体への影響は飲酒量ではなく、お酒に含まれる純アルコール量によって異なります。

厚生労働省の発表する1日のアルコール摂取量の目安は純アルコール換算で約20gです[13]。

一般的に飲まれているお酒の純アルコール20gに相当する量は以下のとおりです。

公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成

ただし女性は男性よりも肝臓が小さいことや体内の水分が少ないことなどから、前述の目安量よりも少ない量が適量であると考えられています。

体質に合わせ、飲み過ぎないよう注意しましょう。

また、飲酒量を守るだけではなく休肝日を設けることも重要です。

週に1日以上は飲酒しない日を設けるようにしましょう[14]。

2023年に発表された研究結果では、ノンアルコール飲料は飲酒量の減少に有⽤であり、減酒のきっかけにもなる可能性が明らかになりました[15]。

お酒を飲む習慣のある方は、ストレスなく飲酒量を控えるために、ノンアルコール飲料を活用してみても良いですね。

[13] 厚生労働省「アルコール」

[15] H. Yoshimoto et al. 「Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: a randomized controlled study」(BMC Medicine, volume 21, Article number: 379 (2023) )

ポイント5 十分な睡眠と休息をとる

十分な睡眠と休息をとることも更年期高血圧の予防・改善に重要です。

過剰なストレスも高血圧の原因の一つとされています。

更年期ではイライラしたり不安を感じたりするため、ストレスがたまりやすい傾向にあります。

子どもが独立して家を出たり、親の介護をすることになったりなどさまざまな環境の変化が重なりやすい時期でもあるため、心身に負担がかかりやすいのですね。

ストレスは目に見えないことから、ご自身が気付かないうちにストレスをためている可能性もあります。

日頃からストレスをためないように意識的に十分な睡眠や休息をとるようにしましょう。

そうはいっても、更年期の症状の一つである不眠に悩まされ、なかなか寝付けないという方もいらっしゃるかもしれません。

まずは規則正しい生活を送ることを心掛け、寝る前にはアルコールやカフェインなどの刺激物を控えリラックスすることが重要です。

対策してもなかなか改善しない場合は一人で悩まず、医師に相談してくださいね。

ストレスとはそもそもどのようなものなのか、発散するためにはどうしたら良いのか知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

5.更年期と血圧の関係についてのまとめ

女性は更年期になると血圧が不安定になり更年期高血圧を引き起こす可能性があります。

女性ホルモンのエストロゲンが減少するため、自律神経が不安定になって血圧が上昇しやすくなるのです。

更年期高血圧は一般的な高血圧と同様、動脈硬化を進行させ心臓病や脳卒中などの重篤な病気の原因になります。

そのため生活習慣を見直し、更年期高血圧の予防や改善に取り組むことが重要です。

更年期高血圧の予防・改善には食生活の改善や運動に取り組み、ストレスをためない生活を心掛けると良いでしょう。

具体的には減塩を心掛けること、カリウムを摂取すること、適度なカロリー制限をすること、有酸素運動を行うこと、禁煙・節酒に取り組むことなどが挙げられます。

また十分な睡眠と休息をとることも重要です。

さらに日頃から血圧を測定する習慣を身に付けておくと、血圧の変動に気付き更年期高血圧の早期発見につながりやすくなります。

少しでも血圧に不安があれば医師に相談し、健やかな生活を目指してくださいね。