「塩を摂り過ぎると高血圧になるっていうけどどうしてかな……」

このように気になっている方も多いのではないでしょうか。

高血圧の主な原因は食塩に多く含まれるナトリウムの摂り過ぎであるといわれています。

ナトリウムは加工食品などさまざまな食品に含まれますが、主な摂取源は食塩です。

そのため、食塩を摂り過ぎると体の中ではナトリウムと水分の量を調整するために血液量が増え、血圧が高くなってしまうのです。

この記事では、食塩を含む塩分が高血圧を招くメカニズムや高血圧の予防に効果的な方法を紹介していきます。

塩分と高血圧の関係について知ることで、日々の健康促進の参考にしてくださいね。

1.高血圧とは?

「そもそも高血圧ってどんな状態なんだろう?」

このように、高血圧について説明はできないという方は多いかもしれませんね。

ここでは高血圧とは何か、高血圧になるとどのようなリスクがあるのかについて説明します。

1-1.高血圧の定義

高血圧とは血圧の値が正常より高い状態が続くことをいいます。

いつもは正常でたまたま血圧が高いという場合は、必ずしも高血圧とはいえません。

診察室で血圧測定する「診察室血圧」において、最高血圧が140mmHg以上か最低血圧が90mmHg以上の場合、高血圧と診断されます[1]。

高血圧は食事や運動などの生活習慣や肥満、ストレス、遺伝などの要因によって生じ明らかな原因の特定できない「本態性高血圧」と、他の病気が原因となって生じる「二次性高血圧」に分けられます。

日本人の高血圧の大半は本態性高血圧に該当し、その最大の原因だと考えられているのが塩分の過剰摂取です。

一方、二次性高血圧は内分泌系や腎臓の異常など他の疾患が原因で発症するもので、原因となる疾患に対し適切な治療を行うことにより高血圧の治癒が期待できます。

1-2.高血圧の健康上のリスク

「高血圧になると体にどんな悪影響が現れるの?」

高血圧を放置していると常に高い圧がかかり、張り詰めた状態に置かれた血管では「動脈硬化」が進行します。

動脈硬化は「狭心症」や「心筋梗塞」などの心臓の病気、「脳梗塞」や「脳出血」などの脳血管障害(脳卒中)、認知症などのリスクを高めます。

狭心症は心臓を取り巻く冠動脈という血管が細くなり、血液が流れにくくなることで心臓が酸欠に陥る病気です。

冠動脈が完全にふさがると酸欠によって心臓が壊死(えし)し、心筋梗塞になります。

同様に脳の血管がふさがった場合は脳梗塞といいます。

高血圧により負担のかかり続けた脳の血管が裂け、脳の組織の中に出血した場合は脳出血となります。

動脈硬化によって引き起こされる病気には、命を脅かしたり、大きな後遺症を残したりするものも少なくありません。

このような病気を防ぐために、高血圧を予防・改善することが重要なのですね。

2.塩分の過剰摂取が高血圧を招くメカニズム

「塩を摂り過ぎるとどうして血圧が上がるのかな?」

食塩によって血圧が上がることは分かっていても、そのメカニズムについてはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。

食塩を摂り過ぎると血圧が上がる理由は、食塩(塩化ナトリウム)の主成分の一つである「ナトリウム」にあります。

ナトリウムの主な摂取源は食塩であるため、ナトリウム量は食塩相当量として示されることがあります。

ただしナトリウムは塩化ナトリウム以外の形でも食品に含まれるため、食塩相当量と実際の食塩含有量は必ずしも一致するわけではありません。

例えば、うまみ成分のグルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、製麺に使用するカンスイ、パンや製菓に使われるベーキングパウダーもナトリウムの一種です。

加工食品にも、食塩だけではなく、他の塩の形のナトリウムが含まれます。

そのため、塩分という表現は食塩や食塩摂取量のみを表すものではないので注意しましょう。

食塩などによる塩分の摂り過ぎは、血中のナトリウム濃度を上昇させます。

そうすると、体は上昇したナトリウム濃度を元に戻すために水分をため込みます。

その結果、血液中の水分が増加し体内を循環する血液が増えるため、血液が血管の壁を押す力が強まり血圧が上昇するのです。

3.食塩の摂取目標量

「食塩ってどのくらいなら摂っても良いのかな?」

食塩の適切な摂取量については気になるところではないでしょうか。

一般的に日本人は食塩を含む塩分の摂取量が多い傾向にあるため、過剰摂取を避けるためのナトリウム摂取目標量が設定されています。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、1日当たりのナトリウムの摂取目標量(食塩相当量)を成人男性の場合7.5g未満、成人女性の場合6.5g未満としています[3]。

世界保健機関(WHO)の摂取推奨量は食塩相当量として1日当たり5g未満ですが、日本人の食習慣を考えるとこの数字は現実的ではありません[3]。

そのため、前述の食事摂取基準はWHOの目標量と厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査」における食塩摂取量(中央値)の間を取って設定されています。

ただし、高血圧の予防・改善のためにはナトリウムの摂取を食塩相当量で1日当たり6g未満に抑えることが望ましいとされています[3]。

4.高血圧予防のコツ

「高血圧を予防するために何かできることはないのかな?」

このように高血圧を予防するコツがあれば実践したいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

高血圧を予防するには、食生活や運動習慣、睡眠の改善が重要です。

ここでは高血圧を予防する八つのコツについて紹介するので、ぜひ日々の生活に取り入れてみてくださいね。

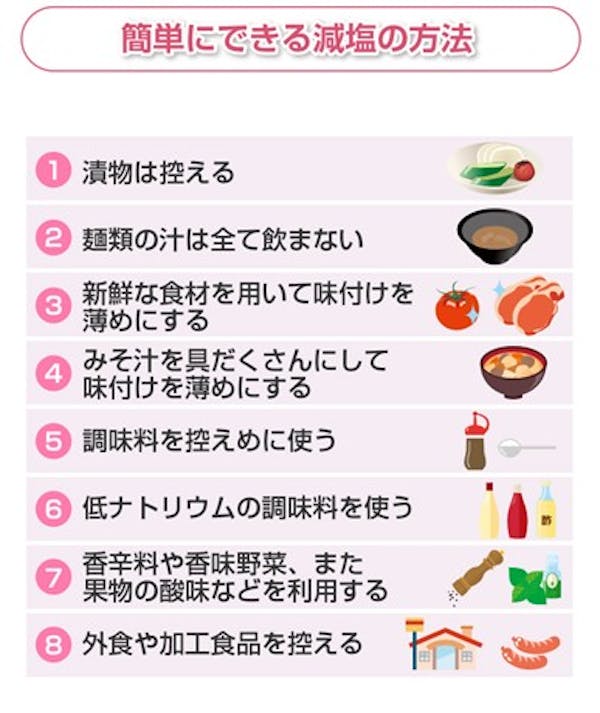

コツ1 減塩を行う

減塩は高血圧の予防には欠かせません。

塩分の摂り過ぎは、高血圧の大きな原因の一つとされています。

日本食は塩分を多く含む傾向にあるため、できるだけ薄味を心掛けましょう。

しょうゆやソースなどの調味料をついかけ過ぎてしまうという方は、つけて食べるようにするだけでも塩分摂取量を減らすことができます。

漬物や汁物にも塩分が多く含まれるため、食べる量や頻度を減らすことがポイントです。

ラーメンなどの麺類の汁を飲み干すと、それだけで6g近くの塩分を摂ってしまうので気を付けましょう[4]。

その他、簡単にできる減塩の方法をご紹介しているので、できるところから始めてみてくださいね。

コツ2 カリウムを積極的に摂取する

カリウムの摂取も高血圧の予防に効果的です。

人体に必要なミネラルの一種で、体内では細胞の内側にある細胞内液の浸透圧を調節したり、神経の興奮や筋肉の収縮に関わったりしています。

カリウムにはナトリウムの排出を促す作用があり、高血圧の予防・改善に効果が認められています。

カリウムは野菜やいも類、果物、豆類、海藻類などに多く含まれています。

これらの食品を積極的に摂取するよう心掛けましょう。

野菜は加熱することでかさが減り、食べやすくなりますよ。

またカリウムは水に溶けやすい性質を持つので、食材を煮たりゆでたりする料理を避けることで効率的に摂取できると考えられるでしょう。

ただし、腎臓の機能が低下している方はカリウムの摂取量を制限しなければならない場合があるため医師への相談が必要です。

カリウムについてさらに詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

コツ3 食物繊維を積極的に摂取する

食物繊維の摂取は高血圧の予防に効果があるとされています。

食物繊維は食べ物に含まれているヒトの消化酵素では消化できない物質です。

食物繊維はおなかの調子を整え便秘を予防するはたらきで知られていますが、その他にナトリウムや糖質、脂質を吸着して体外に排出するはたらきがあります。

このため、ナトリウムが原因の高血圧や、糖質、脂質が原因となって起こる肥満、高血糖、脂質異常症などの生活習慣病を予防・改善する効果が期待されています。

現在の日本人は食物繊維が不足しがちといわれており、高血圧の予防の観点からも積極的に摂りたい栄養素の一つです。

食物繊維は野菜類、豆類、きのこ類、海藻類、果物類などに多く含まれている傾向にあるので、これらの食品を日々の食事に積極的に取り入れてみてくださいね。

また、主食を玄米や全粒粉パン、そばなどに置き換えることで主食から摂取することもできますよ。

食物繊維についてさらに詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

食物繊維を手軽に摂れる食べ物は?効果や食事摂取基準も徹底解説

コツ4 カロリーを適切に制限する

肥満は高血圧の原因となるため、摂取カロリーにも注意する必要があります。

体重を減らすためには、摂取エネルギーを消費カロリー以下に抑えることが基本となります。

1日に必要なカロリーは体格や身体活動量(どれだけ体を動かしているか)、年代などによって変動します。

極端なカロリー制限はエネルギー不足だけでなく、栄養素の不足による不調やリバウンドを招く恐れもあります。

ご自分に適したカロリーを摂取するよう心掛けましょう。

健康的に痩せるためにはバランスの良い食事の摂取も重要です。

主食・主菜・副菜のバランスが取れた食事を心掛けるようにしてください。

体重計に乗ることも肥満の予防につながるので、意識的に取り組んでみましょう。

1日に必要なカロリーについてさらに詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

コツ5 節酒を行う

過剰な飲酒も高血圧の原因となります。

飲酒量が多くなるにつれて、血圧の上昇を招きやすくなります。

飲み過ぎないようにして、休肝日を設けましょう。

日本人の「節度のある飲酒量」は、純アルコール量で1日約20g程度とされています[5]。

お酒は高血圧以外にもさまざまな生活習慣病の要因となるので、飲み過ぎには十分注意しましょう。

コツ6 適度な有酸素運動を行う

適度な運動をすることも血圧を正常に保つ上で重要なポイントです。

特に「ややきつい」と感じられる程度の有酸素運動は、習慣的に行うことにより血圧を下げる効果があると認められています。

運動は定期的に、できれば毎日行いましょう[7]。

1日当たり30分以上の運動が推奨されています[7]。

また30分続けて運動を行うことが難しい場合は10分以上に分けて行い、合計して1日40分以上運動を行うのでも構いません[7]。

コツ7 禁煙する

喫煙も高血圧の原因の一つです。

喫煙により血管が収縮することで血圧が上がります。

さらに、高血圧が原因となる心臓や血管の病気の発症リスクを高めます。

禁煙を心掛けましょう。

コツ8 十分な睡眠をとる

睡眠を十分にとることも高血圧予防には大事なポイントです。

睡眠不足になると、交感神経が優位となり血圧が高い状態が維持されることで高血圧を招くとされています。

よく眠るためには日中の運動や入浴、就寝前の軽いストレッチといった習慣を身に付けること、夜遅くの食事を避けること、寝室の照明を暗めにすること、枕の硬さを調節することなどが効果的であるといわれています。

5.塩分が高血圧を招くメカニズムのまとめ

高血圧とは血圧の値が正常より高い状態が続くことで、診察室血圧では最高血圧が140mmHg以上か最低血圧が90mmHg以上の場合に該当します[8]。

日本人の高血圧の大部分は食事や運動などの生活習慣や肥満、ストレス、遺伝などが原因で起こる本態性高血圧です。

なかでも食塩の過剰摂取は日本人の高血圧の大きな原因とされています。

塩分を摂り過ぎると、ナトリウムの血中濃度が高まります。

体は上昇したナトリウム濃度を下げようと水分をため込み、体内を循環する血液の量を増やします。

これにより、血圧が上昇するのです。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は、1日当たりのナトリウムの摂取目標量(食塩相当量)を成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満に設定しています[9]。

この数値は、ナトリウム摂取量が多い傾向にある日本人が過剰摂取を避けるための目標量であり、WHOの摂取推奨量は食塩相当量として1日5g未満です[9]。

なお高血圧の予防や改善のためには食塩相当量で1日当たり6g未満の摂取に抑えることが望ましいとされています[9]。

高血圧の予防のためには、減塩を心掛け、カリウムや食物繊維を積極的に摂取することが重要です。

またカロリーを適切に制限すること、お酒を飲み過ぎないようにすることも心掛けてくださいね。

適度な有酸素運動や禁煙を行うこと、十分に睡眠をとることもポイントです。

この記事を参考にして、高血圧の予防に役立ててくださいね。