「塩分の摂り過ぎって体に良くないんだよね。適切な摂取量はどれくらいなんだろう?」

「減塩するためにはどんな工夫をしたらいいんだろう」

このような疑問をお持ちの方も多いかもしれませんね。

塩分は私たちの体にとって欠かせない成分の一つで、特に夏場などたくさんの汗をかく場面においては塩分の摂取が重要となります。

しかし摂り過ぎは高血圧をはじめとしたさまざまな病気のリスクを高めてしまうため注意が必要です。

日本人の多くは塩分を摂り過ぎているといわれており、食事から摂る塩分を減らすべきだと考えられます。

この記事では、塩分と私たちの体の関係、適切な塩分摂取量や減塩のコツなどについて解説します。

1.そもそも塩分とは

「塩分って、塩とは何が違うの?」

と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「塩分」は一般的に食品に含まれる食塩の量を「塩化ナトリウム」に換算したものを指します。

塩化ナトリウムとは食塩の主成分で、一般的に販売されている海水を原料とする食塩の99%以上が塩化ナトリウムです[1]。

そのため食塩を塩化ナトリウムと同等のものとして扱う場合もあり、塩分は食塩の量に近しいといえるでしょう。

私たちはミネラルの一種である「ナトリウム」のほとんどを塩化ナトリウム(食塩)の形で摂取しています。

塩分は私たちの体に欠かせないものなのですね。

しかし、一方で塩分は摂り過ぎると体に悪い影響を及ぼします。

日本人は一般的に塩分を摂り過ぎている傾向にあるといわれており、健康のために減塩する必要がある方も少なくありません。

[1] 一般社団法人 全国栄養士養成施設協会「<おいしい情報をお届けするコラム>暮らしの中の塩のはなし」

【関連情報】 「一日の塩分摂取量」についてもっと知りたい方はこちら

2.塩分を摂り過ぎるとどうなる?

「塩分を摂り過ぎると体にどんな影響が出るの?」

塩分の摂り過ぎが体に良くないということは知っていても、具体的にどんな悪影響があるのかについてはあまり詳しく知らないという方も多いでしょう。

塩分の摂り過ぎは、高血圧をはじめとしたさまざまな病気の原因になる恐れがあります。

ここでは、塩分を摂り過ぎてしまった場合の影響についてご説明します。

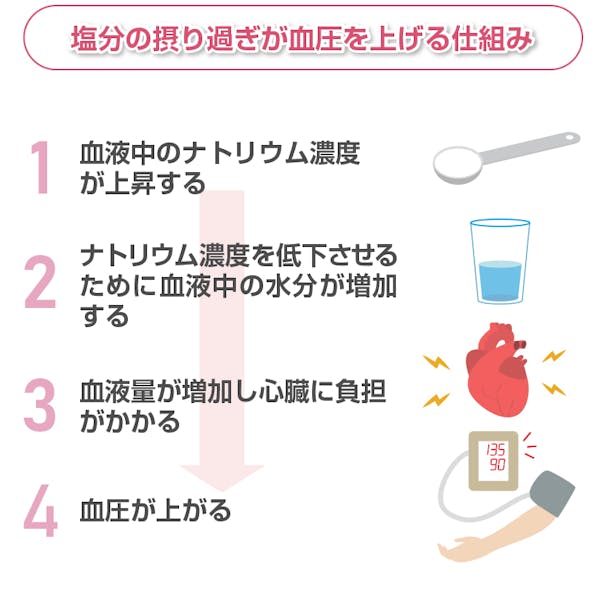

2-1.高血圧の原因となる

塩分の摂り過ぎが高血圧の原因になってしまうことは、多くの方がご存じでしょう。

日本人のうち約4,000万人が高血圧に該当する[2]といわれていますが、日本人の高血圧の最大の原因と考えられているのが塩分の摂り過ぎです。

血圧とは心臓が送り出した血流が血管の内壁を押す圧力のことで、心臓が1回の拍動で送り出す血液の量や血管のしなやかさ、血液の粘度、末梢血管の抵抗などの要素によって決まります。

例えば心臓が一度にたくさんの血液を送り出すと血管の壁を押す力が強くなるため、血圧が上がる一つの要因になります。

塩分を摂り過ぎて血液中のナトリウム濃度が上昇した場合、体は水分を蓄えることでナトリウム濃度を下げようとします。

そのため体内の水分が増えて血液の量が増加し、血管にかかる圧力が高くなってしまうのです。

[2] 日本高血圧学会「「高血圧の日」について」

2-2.心臓や腎臓の病気の原因となる

塩分の摂り過ぎは心臓にも負担をかけることになります。

塩分の摂り過ぎによる血液量の増加は、心臓が1回の拍動(心拍)で送り出す血液量が増えることにつながるため、心臓にとって大きな負担となります。

また塩分を摂り過ぎると血圧が上がってしまうといわれていますが、高血圧は動脈硬化を進行させ脳卒中や心臓病のリスクを高めます。

さらに、血圧が高い状態が続き動脈硬化が進むと、腎臓にも悪影響を及ぼします。

腎臓の主なはたらきは血液をろ過し、尿を作ることです。

余分な水分や塩分は尿を通して体の外に排出されますが、血圧が高い状態が続くと腎臓のろ過機能がダメージを受けうまく機能しなくなってしまいます。

塩分や水分を排出するろ過機能が低下し、体内の水分量の調整がうまくいかなくなると、さらに血圧が上がるという悪循環にも陥ります。

このような状態が長く続くと「慢性腎臓病(CKD)」と診断されることもあります。

慢性腎臓病には生活習慣などが大きく関与しているといわれていますが、塩分の摂り過ぎもその原因の一つとされています。

[3] 一般社団法人日本腎臓病学会「急性腎障害と慢性腎臓病」

[4] 厚生労働省e-ヘルスネット「CKD/慢性腎臓病」

2-3.胃がんのリスクが高まる

塩分の多い食事により、胃がんのリスクが高まることが多くの研究で報告されています[5]。

日本でも4つの地域に住む40~59歳の男女約4万人の食生活を調べ、その後10年間追跡調査が行われました。

この研究では、塩分摂取量の多い男性は胃がんを発症するリスクが比較的高いことが示されました[6]。

女性では男性ほど明確な関連が見られなかったものの、塩分を多く含むいくらや塩辛、練りうになど塩蔵品の摂取が多い方は、男女とも胃がんのリスクが高いという結果も報告されています。

[5] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[6] 国立がん研究センター 予防研究グループ 社会と健康研究センター 多目的コホート研究(JPHC Study)「食塩・塩蔵食品摂取と胃がんとの関連について」

【関連情報】 「塩分過多にならないポイント」についてもっと知りたい方はこちら

2-4.むくみの原因となる

塩分を摂り過ぎてしまうと「むくみ」の原因にもなってしまいます。

むくみは何らかの原因によって、皮下組織(皮膚の深い部分)に水分がたまった状態です。

例えば足やすねなどを指で押さえてみてその痕が残る場合、むくんでいると考えられます。

むくみは体内の水分が増え血液の量が増え過ぎたときや、静脈の血圧が上昇して血管からしみ出す水分の量が増えたときに起こります。

塩分を摂り過ぎて血液中の水分が多くなり過ぎると、血流による血管への圧力が上昇し、水分が血管外へしみ出してしまいます。

そのため、塩分の摂り過ぎがむくみの原因になるといえるのですね。

【関連情報】 「日本人の塩分摂取量」についてもっと知りたい方はこちら

3.塩分の適切な摂取量と平均摂取量

「塩分の摂り過ぎが体に悪影響を及ぼすのは分かったけど、いったいどのくらいが適量なんだろう……?」

適切な塩分摂取量はどのくらいなのか、それに対して私たちは普段どのくらいの塩分を摂っているのか気になりますよね。

日本人は塩分を摂り過ぎているといわれているので、普段から塩分摂取量を意識しておくことが必要だと考えられます。

ここでは、塩分の適切な摂取量や平均摂取量について、厚生労働省「日本人の食事摂取基準」や「国民健康・栄養調査」の結果をもとにお伝えしていきます。

3-1.適切な塩分摂取量

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、1日当たりの食塩相当量の摂取目標を15歳以上の男性で7.5g未満、15歳以上の女性で6.5g未満としています[7]。

また、厚生労働省が発表した「21 世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本 21(第三次))」では、1日当たりの食塩相当量の摂取目標を7.0gと設定しています[8]。

さらに高血圧や慢性腎臓病の重症化を予防するための目標量は男女とも1日当たり6.0g未満とされています。

食事摂取基準の設定に当たって参考にされているWHOのガイドラインでは、成人1日当たりの食塩相当量を5g未満とすることを強く推奨しています。

しかし日本人の実際の塩分摂取量から考えると1日5g未満を実現できる可能性は低いと判断されたため、現在の目標量になっています。

このことから、国際的な基準で考えると、日本人の塩分摂取量はかなり多いということがいえるようです。

[7] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[8] 厚生労働省 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件」

3-2.日本人の平均塩分摂取量

次は、日本人1日当たりの塩分摂取量の平均を、厚生労働省「国民健康・栄養調査」の結果でチェックしてみましょう。

【食塩相当量の1日当たりの平均摂取量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 20〜29歳 | 10.6g | 8.3g |

| 30〜39歳 | 10.4g | 8.5g |

| 40〜49歳 | 10.6g | 8.9g |

| 50〜59歳 | 10.6g | 9.2g |

| 60〜69歳 | 11.5g | 10.0g |

| 70〜79歳 | 11.5g | 9.8g |

| 80歳以上 | 10.3g | 9.0g |

厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

男女ともに全年代で目標量を大きく上回っているのが分かります。

近年、日本人の食塩平均摂取量は減少傾向にありますが、推奨される摂取量と比較すると、まだまだ多い状況であるといえるでしょう。

4.塩分の摂り過ぎを防ぐには?手軽にできる減塩のコツ

健康のために塩分を摂り過ぎないようにしたいと思っている方も多いですよね。

最終的には「薄味に慣れる」ことが一番なのですが、具体的にどうしたら良いのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、普段の食生活で取り入れられる減塩のコツについてご紹介します。

コツ1 調味料の使用量を抑える

私たちの食生活にとって調味料はなくてはならないものですよね。

調味料の中には塩分をたくさん含んでいる物が多いため、減塩するためには調味料の使用量を抑えることがとても有効です。

【調味料100g当たりの食塩相当量】

| 調味料 | 食塩相当量 |

|---|---|

| 食塩 | 99.5g |

| こいくちしょうゆ | 14.5g |

| うすくちしょうゆ | 16.0g |

| みそ(米みそ・淡色辛みそ) | 12.4g |

| ぽん酢しょうゆ(市販品) | 7.8g |

| トマトケチャップ | 3.1g |

| ウスターソース | 8.5g |

| マヨネーズ(全卵型) | 1.9g |

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに執筆者作成

料理をする際は目分量ではなく計量スプーンなどで量って使うと良いでしょう。

調味料の量を正確に量ることは、塩分量の把握にも役立ちます。

また、出来上がった料理を食べる時のしょうゆやソースなどの使い方もポイントです。

「かける」よりも「つける」ことを意識すると、より少ない量の調味料で済ませることができます。

さらに「減塩」や「塩分控えめ」をうたった調味料の活用もおすすめです。

このような調味料を使用することで、より手軽に塩分を減らせるでしょう。

コツ2 香辛料・香味野菜・だしを活用する

塩分を減らしただけでは物足りない食事になってしまい、食欲の低下などにつながることもあります。

減塩でもおいしく食べるためのコツは、塩分を含まない調味料である「酢」や「香辛料(スパイス)」を活用することです。

酸味や辛味などを加えることで、いつもと違った味わいが楽しめるでしょう。

また、しそやみょうが、生姜、ねぎなどの香味野菜も独特の風味が味のアクセントになり、塩分を控えてもおいしく食べられます。

さらに、汁物や煮物などはだしをしっかり取ることも重要です。

ただし、市販の顆粒だしやパックだしには塩分が含まれていることもあるため、確認してから使用するようにしましょう。

2022年に発表された研究で、微弱な電気刺激により舌で感じられる塩味が増強されることが分かってきました[9]。

この技術を応用して、減塩食をおいしく食べるのに役立つ商品も開発されています。

このような技術も味方にして、ストレスなく減塩習慣を身につけていくのも良いでしょう。

[9] 鍜治 慶亘, 安蔵 健司, 佐藤 愛, 宮下 芳明「減塩生活者を対象とした電気味覚による塩味増強効果の調査」(情報処理学会 インタラクション2022(2022))

コツ3 加工食品を控える

漬物や練り物、ハムやソーセージなどの塩蔵品や加工食品を控えることも減塩にとって有効です。

加工食品には、保存性やおいしさを保つため調味料や食品添加物が加えられており、塩分も多く含まれています。

日本人の摂っている塩分の約3割が加工食品などに含まれているものであるといわれています[10]。

手軽に使える加工食品ではありますが、減塩のためには加工食品に偏らないよう上手に活用するのが良いといえますね。

[10] 農林水産省 みんなの食育「塩分や脂肪を控えめに」

コツ4 外食メニューの選び方を工夫する

自宅で食事をする際は減塩に努めているという方でも、外食の際にはなかなか減塩できないということも多いかもしれませんね。

飲食店によって味付けが違うため一概にはいえませんが、外食では塩分が多くなりがちです。

外食の機会が多いという方は、以下のような方法を実践することで塩分を控えられます。

【外食の際の減塩方法】

- 麺類のスープは残す

- みそ汁やスープは残す

- ソースやドレッシングは控えめに使う

- 漬物は残す

また、お店によってはメニューのカロリーや塩分を表示していたり、チェーン店などではホームページで栄養成分の情報を提供していたりすることがあります。

このような情報を活用してメニュー選びに役立ててみましょう。

コツ5 カリウムを多く含む食品を摂る

ミネラルの一種であるカリウムには、塩分(ナトリウム)の体外への排出を促す作用があります。

そのため、塩分の摂取量を減らすと同時にカリウムの摂取量を増やすことも重要であるといえるでしょう。

カリウムは主に野菜類や芋類、果物類、種実類、海藻類などに多く含まれています。

【カリウムを多く含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 干しぶどう | - | 740mg |

| アボカド | 生 | 590mg |

| バナナ | 生 | 360mg |

| ほうれんそう | 生 | 690mg |

| 枝豆 | 生 | 590mg |

| ブロッコリー | 生 | 460mg |

| じゃがいも | 皮つき/生 | 420mg |

| わかめ | 乾燥わかめ/素干し | 5,200mg |

| アーモンド | いり | 740mg |

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに執筆者作成

カリウムは水に溶け出しやすい性質があるため、野菜類はゆでるよりもレンジで調理したり生で食べたりする方がカリウムを効率よく摂取できます。

また、カレーやシチュー、みそ汁など野菜やいも類をゆで汁ごと食べる料理でも、カリウムをしっかり摂ることができます。

【関連情報】 「カリウム」についてもっと知りたい方はこちら

5.夏場などは塩分不足にも注意が必要

摂り過ぎが問題となっている塩分ですが、夏場などは不足してしまうケースも出てきます。

炎天下の屋外作業や、室内でも高温多湿の環境で大量に汗をかいてしまう場合は、体内の塩分(ナトリウム)やカリウムなどのミネラルが大量に失われてしまうことがあります。

このような場合は、水分摂取だけでは逆に体内のミネラル濃度を低下させてしまうため、少量の塩分補給が必要です。

ただし、夏場だからといってすべての方が塩分を増やす必要はありません。

むしろ高血圧など生活習慣病の治療中の方や予防のためには減塩が必要だとされているのでご自身の体調に合わせて塩分摂取量を調節するようにしてくださいね。

【関連情報】 「減塩食」についてもっと知りたい方はこちら

6.塩分についてのまとめ

塩分は、食品に含まれている食塩の量を塩化ナトリウムに換算したものです。

夏場などは不足に注意しなければならないケースもあるとはいえ、多くの場合では塩分の摂り過ぎによる体への悪影響が問題となっています。

厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、食塩相当量の摂取目標量を設けていますが、実際の摂取量は目標量を大きく上回っている状態です。

しかし、調味料の使用や加工食品を控えたり外食のメニュー選びを工夫したりすることで塩分の取り過ぎを防ぐことができます。

また、塩分の体外への排せつを促す作用を持つカリウムを摂取することも減塩に取り組む上で有効な方法であるといえるでしょう。

この記事を参考に、少しずつでも塩分の摂取量を減らせるよう試してみてくださいね。