「タールってどんな成分なんだろう?」

喫煙していてこのように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

たばこにタールが含まれていることは知っていても、具体的にどんな成分なのかは分からないという方も多いのではないでしょうか。

タールとはたばこの煙に含まれる粒子状の成分で、さまざまな有害物質や発がん性物質が含まれます。

喫煙を続け継続的にタールを吸い込むことで、がんを発症するリスクが高まるほか受動喫煙により周囲の人の健康を害する恐れもあります。

そのためご自身だけでなく家族や友人など身の回りの人の健康を守るためにも禁煙は必須といえるでしょう。

そこでこの記事では、タールが体に与える影響やたばこに含まれる他の有害物質について解説し、禁煙するためにおすすめの方法や禁煙の効果などを紹介します。

禁煙をし、健康的な生活を目指したいという方はぜひ参考にしてくださいね。

1.そもそもタールとは何か

タールとはたばこの煙の中に含まれる有害物質の一つです。

喫煙者が吸い込むたばこの有害成分は大きく「ガス成分(気体)」、「粒子状成分」に分けられ、このうち粒子状成分を総称してタールといいます。

タールは一般的に「ヤニ」と呼ばれることもあり、たばこのフィルターや歯を茶色く変色させます。

またニコチンをはじめとする有害物質や発がん性物質を多数含んでいます。

1本のたばこに含まれるタール量は微量とされていますが、継続的に喫煙をすることでタールが体内に蓄積してしまうといわれているのです。

【関連情報】 「歯の黄ばむ原因」についてもっと知りたい方はこちら

2.タールが体に与える影響

さまざまな有害物質が含まれるタールですが、具体的に体にどんな影響があるのか気になるという方もいらっしゃるでしょう。

ここではタールが体に与える影響について紹介します。

影響1 がんを発症させるリスクが高まる

タールにはがんを発症させるリスクがあるといわれています。

これはタールにさまざまな発がん性物質が含まれるためです。

発がん性物質は喫煙によって体内に取り込まれるとすぐに肺まで届き、血流に乗って全身に運ばれます。

全身に運ばれた発がん性物質は遺伝子を傷つけ、がんを発症させる原因になるとされているのです。

また、たばこにはタールのほかにもさまざまな有害物質が含まれます。

たばこの煙にはたばこ自体に含まれる物質のほか、その物質が不完全燃焼することによって生じる化合物が合わせて約5,300種*1含まれるとされています。

またその化合物の中には約70種*1の発がん物質が含まれていることが分かっています。

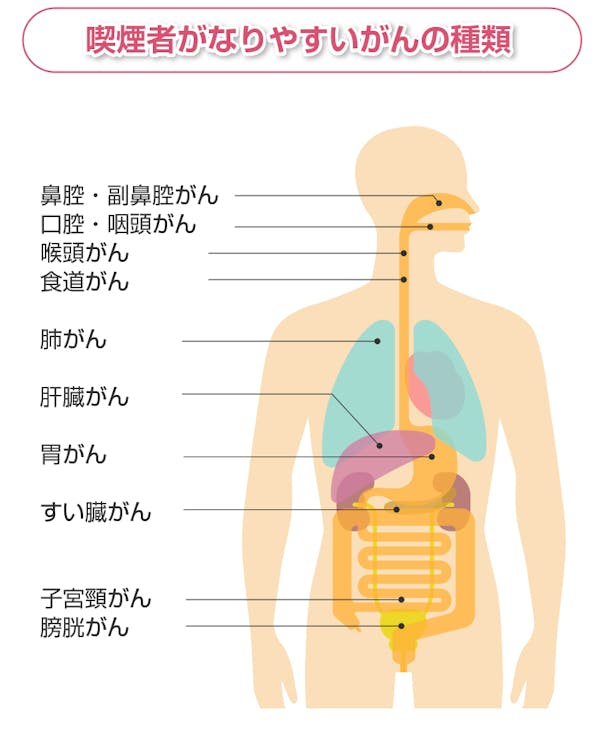

喫煙と発症に因果関係があるとされているがんには以下の種類があります。

厚生労働省「「喫煙と健康」喫煙の健康影響に関する検討会報告書(2016年) 」をもとに執筆者作成

また、たばこに含まれる発がん性物質は、がんの発症だけでなく既にがんを発症している方の病状の悪化や再発リスクの上昇、がんが治った後に別の種類のがんを発症する「二次がん」の発症などにも関与することが分かっています。

喫煙することでタールだけでなくさまざまな発がん性物質を体内に取り込み、がん発症のリスクが高まるといわれているのですね。

*1 国立がん研究センター がん情報サービス「たばことがん もっと詳しく」

影響2 受動喫煙により周囲の人の健康も害する

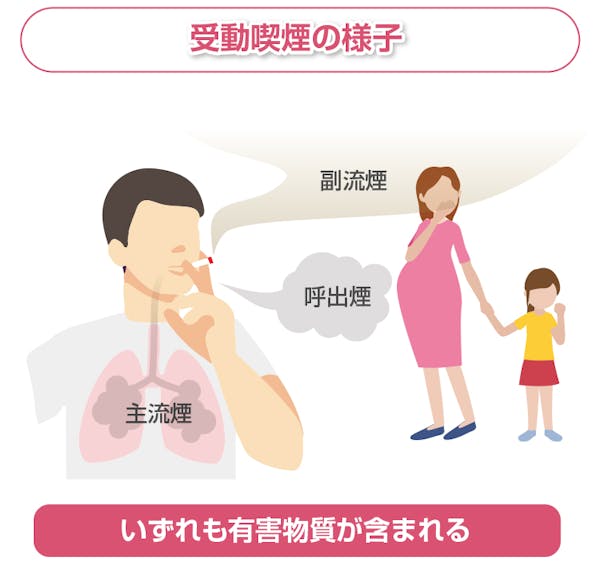

喫煙者本人だけでなく周囲の人へも健康被害をもたらすのが「受動喫煙」です。

煙に含まれる有害な成分のなかには主流煙よりも副流煙に多く含まれるものもあり、受動喫煙による健康被害が懸念されます。

受動喫煙による影響は、成人の場合肺がんや循環器疾患などを発症するリスクがあると証明されており、他にも鼻腔がんや乳がん、喘息の発症、呼吸機能の低下などの可能性もあるとされています。

また子どもへの受動喫煙の影響としては、喘息(ぜんそく)やむし歯を発症する可能性があるほか、前兆なく突然死亡してしまう「乳幼児突然死症候群(SIDS)」 発症のリスクもあるといわれています。

喫煙していると家族や友人など周囲の人の健康を危険にさらす恐れもあるのですね。

影響3 歯や歯ぐき(歯茎)に着色汚れが付く

タールは歯や歯ぐきに着色汚れを付ける原因にもなります。

喫煙することで歯にタールが沈着するほか、たばこに含まれる他の有害物質の影響も重なり歯ぐきも変色してしまいます。

たばこを吸う部屋の壁は黄色く変色しますがこれもタール(ヤニ)による影響で、同様のことが口の中でも生じるのですね。

また、喫煙による問題は審美的な部分にとどまらず、歯周病のリスクを高めるともいわれています。

たばこの煙に含まれる一酸化炭素は歯ぐきへの酸素供給を妨げ、ニコチンは血管を縮こませるはたらきをするため、歯ぐきの健康が損なわれてしまいます。

またヤニが歯の表面にこびりついてざらざらしていると細菌が付着しやすくなります。

たばこはがんや循環器疾患だけでなく口腔内の健康を損なう恐れもあるのですね。

【関連情報】 「胃がんのリスク」についてもっと知りたい方はこちら

3.たばこの煙に含まれるほかの有害物質

たばこには、タールのほかにもいくつかの有害物質が含まれています。

ニコチン、一酸化炭素はタールとあわせて「たばこの三大有害物質」とも呼ばれ、さまざまな健康被害が懸念されています。

ここではニコチンや一酸化炭素について詳しく解説していきます。

3-1.ニコチン

ニコチンはたばこの葉に含まれる化学物質です。

喫煙することで体内に取り込まれ、血流に乗って全身に広がります。

全身に広がったニコチンは、血圧を上昇させたり神経回路に作用して心地よさをもたらしたりします。

たばこをなかなかやめられないのはニコチンにより心地よさを感じ、強い依存性が生じるためです。

またニコチンは「毒物及び劇物取締法」で「毒物」に指定される化合物の一つで、神経に異常を来すことも分かっています。

そのため誤ってたばこの葉を食べてしまうと、中毒を起こして死亡してしまうこともあるのです。

ほかにもニコチン自体には発がん性は認められないものの、ニコチンが分解される際に発生する物質には発がん性が認められています。

ニコチンは体にさまざまな悪影響があるのですね。

3-2.一酸化炭素

一酸化炭素はたばこが不完全燃焼を起こす際に発生する気体です。

血液中の「ヘモグロビン」と結合しやすく、継続的に喫煙することで体が慢性的な酸素不足になりやすいとされています。

通常ヘモグロビンは酸素と結合して全身に行き渡るため、体内のさまざまな臓器や組織には十分な酸素が供給されます。

しかし一酸化炭素は酸素と比べ200倍*2もヘモグロビンと結合しやすいという特性があります。

そのため体内に一酸化炭素があると酸素とヘモグロビンが結合できず、全身に十分な酸素が供給されない「一酸化炭素中毒」を引き起こすのです。

一酸化炭素中毒を起こすと頭痛や吐き気のほか、重症になるとけいれんや意識障害などを引き起こすこともあります。

一酸化炭素と結合したヘモグロビンの体内での半減期が3〜4時間*2とされるため、継続的に喫煙する方は慢性的な酸素不足状態といえるでしょう。

また血液中の酸素濃度が低下することにより腎臓で血液を作るためのホルモンの産生が促され、通常よりも多くの赤血球が作られます。

多量の赤血球が産生されると血液がドロドロの状態となり、心筋梗塞などの血管に血液の塊(血栓)が詰まる病気を発症しやすくってしまいます。

ニコチンやタールだけでなく、一酸化炭素も健康を害する恐れがあるのですね。

*2 厚生労働省 e-ヘルスネット「一酸化炭素」

4.禁煙による効果

喫煙することはタールのほか多数の有害物質を体内に取り入れることになり、さまざまな健康被害が懸念されるのですね。

ご自身だけでなく周囲の人の健康を守るためにも禁煙は必須といえるでしょう。

しかし禁煙によって具体的にどのような効果が期待できるかも気になるところですよね。

そこでここでは禁煙による効果を紹介しましょう。

効果1 がんを発症させるリスクが低下する

禁煙すると、がんを発症させるリスクが低下するといわれています。

喫煙することで発症するリスクが高まる病気の一つに「肺がん」があります。

肺がんは、禁煙開始後5年がたつと、禁煙せず喫煙を続けていた場合と比較して明らかに発症するリスクが低下する*3といわれています。

また禁煙後10年では肺がん発症のリスクは喫煙者に比べ約半分まで低下するとされ、ほかにも口腔がんや咽喉がん、食道がん、すい臓がん、膀胱がん、子宮頸がん発症のリスクも低下することが分かっています。*4

多少時間は掛かりますが、長期的な健康維持のため早めに禁煙を開始することが重要といえるでしょう。

*3 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」

*4 国立がん研究センター がん情報サービス「たばことがん もっと詳しく」

効果2 受動喫煙による周囲の人への被害がなくなる

禁煙開始直後から受動喫煙による周囲の人への被害をなくすことができます。

普段喫煙しない人はたばこの煙に対する感受性が高く、少しの煙を吸っただけでも大きな健康被害が生じる恐れがあるといわれています。

またたばこの先端から出る副流煙には喫煙者が吸い込む主流煙よりも多くの有害物質が含まれるため、喫煙している方の周囲の人はさまざまな病気のリスクがあるのです。

家族や友人など大切な人の健康を守るためにも、早めに禁煙に取り組みたいですね。

効果3 歯周病発症のリスクが低下する

禁煙することは歯周病発症のリスク低下にもつながります。

喫煙を続けると歯にヤニが付くほか歯周病を発症しやすくなります。

また喫煙者が歯周病を発症してしまった場合は、非喫煙者に比べて治療の効果が低くなるともいわれています。

しかし禁煙すると口腔内の状態が改善するため、治療効果が高まるだけでなく歯周病発症のリスクも低下するといわれているのです。

また歯周病が進行してしまった場合にも禁煙による効果は期待できるとされています。

歯周病治療のためにも禁煙を開始するのに遅いということはないのですね。

【関連情報】 「口腔ケア」についてもっと知りたい方はこちら

5.禁煙するためのおすすめの方法

「禁煙しなきゃいけないのは分かっているけど、なかなか難しいんだよね……」

このように感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは禁煙するためのおすすめの方法を紹介しましょう。

方法1 行動パターンや環境を変える

禁煙をする上では今までの行動パターンや環境を変えることがおすすめです。

禁煙を始めると「離脱症状」が生じ、吸いたい気持ちが強くなります。

離脱症状は禁煙開始から3日がピークといわれ、長くても2〜3週間で消失する*5といわれています。

しかし離脱症状をうまくコントロールできないと、辛い症状を解消しようと再び喫煙してしまうことがあるのです。

そのため禁煙をする上では離脱症状をうまくコントロールすることが重要といえるでしょう。

以下に離脱症状をコントロールするための行動や環境の一例を紹介します。

【喫煙と結びつく行動パターンを変える方法】

- 洗面行為や食事など、朝一番に行っていた行為の順序を変える

- 食後はすぐに席を立つ

- コーヒーやアルコールなど、たばこと一緒に摂取していたものを控える

- 食べ過ぎないようにする

- 疲れが溜まらないよう気を付ける

- 夜更かしをしない

【喫煙のきっかけとなる環境を変える方法】

- たばこやライター、灰皿などを処分する

- 喫茶店や居酒屋など喫煙したくなる場所を避ける

- 喫煙者に近付かないようにする

- 禁煙していることを周囲の人に告げる

【喫煙に代わる行為】

- イライラするとき……深呼吸をする、水やお茶を飲む、軽い運動をする

- 口さみしいとき……歯磨きをする、ガムや昆布などを噛む

- 手持ちぶさたのとき……机の整理などをする、庭仕事をする、プラモデルを作る

- その他……音楽を聴く、吸いたい気持ちがおさまるまで秒数を数える

これまで喫煙に伴ってしていた行動パターンを変えたり、離脱症状に伴うイライラする気持ちを和らげたりできる方法がないか、いろいろと試してみましょう。

*5 厚生労働省 最新たばこ情報「ステップ4-禁煙を実行する-」

方法2 禁煙補助薬を活用する

禁煙する上では禁煙補助薬を活用することもおすすめです。

ニコチンによる離脱症状でつらいときにも禁煙補助薬を使用することで比較的スムーズに禁煙できる場合があります。

国内では健康保険で禁煙治療が受けられ貼付薬や内服薬を処方してもらえるほか、薬局でニコチンガムやニコチンパッチが購入できます。

たばこの代わりにニコチン製剤を使用し、ニコチンの摂取量を段階的に減らしていくことで離脱症状を和らげながら禁煙を進めることができます。

実際に禁煙補助薬を使用しながら禁煙を行なった方では、自力での禁煙に比べ禁煙が成功しやすいとの報告もされています*6。

しかし市販のニコチン製剤は禁煙外来で処方される医療用医薬品と比べ用量が少なく、人によっては効果が期待できない場合もあります。

またニコチンパッチでは皮膚のかゆみなどの副作用が生じることもあるため、そのような場合には医師や薬剤師に相談しましょう。

*6 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙のおくすりってどんなもの? 」

方法3 禁煙治療を受ける

禁煙治療を受けることもおすすめです。

禁煙治療ではニコチン依存度や吐く息に含まれる一酸化炭素濃度を測定し、測定結果に合わせた処方がしてもらえるほか、専任のスタッフにカウンセリングを受けることもできます。

そのためご自身で行うよりずっと楽に禁煙できるとされているのです。

禁煙治療は指定の医療機関で基準を満たした場合に保険診療で受けることができます。

保険診療で禁煙治療を受けられる場合の基準を以下に紹介しましょう。

【保険診療での禁煙治療を受けることができる方】

- ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)5点以上、ニコチン依存症と診断された方

- 35歳以上の場合はブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方(35歳未満の場合はブリンクマン指数に関係なく保険診療)

- 直ちに禁煙することを希望されている方

- 禁煙治療についての説明を受け、治療を受けることに同意された方

ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)に関しては厚生労働省の「e-ヘルスネット」というサイトで情報を公開しているので、参考にしてみてくださいね。

禁煙治療では12週間のうち5回*7の治療を受けます。

また希望すれば2〜4回目*7までの治療をパソコンやスマートフォンからオンラインで受けることもできます。

禁煙治療を実施している施設を探し、予約できるかなどを電話で確認してみましょう。

*7 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙治療ってどんなもの?」

【関連情報】 「些細なことでイライラする原因」についてもっと知りたい方はこちら

6.タールについてのまとめ

タールはたばこの煙に含まれる粒子状物質の総称で、多くの有害物質や発がん物質を含みます。

継続的に喫煙することでがんを発症するリスクが高まるほか受動喫煙により周囲の人の健康も害する恐れがあります。

しかし禁煙したくてもたばこにはタールのほか依存性のあるニコチンが含まれるため、離脱症状が生じてなかなか禁煙できないという方もいらっしゃるでしょう。

禁煙を進める上では離脱症状をコントロールすることが重要です。

そのため今までの行動パターンや環境を変えるほか、禁煙補助薬を活用したり禁煙治療を受けたりすることがおすすめです。

特に禁煙治療では、ニコチン依存度に合わせた処方や日常生活でのアドバイスなども受けられるため自力で行うよりずっと楽に禁煙を進めることができます。

自力では禁煙をすることが難しいという場合には、無理をせず禁煙治療を実施している施設に問い合わせてみましょう。