「口腔ケアを行うとどんなメリットがあるんだろう?」

「口腔ケアを実施するときはどんなことに気を付けたらいいのかな?」

ご自身の口内の健康が気になっている方や、介護が必要な高齢者のケアを行っている方で、口腔ケアについて関心を持っている方もいらっしゃるでしょう。

口腔ケアは口の中の健康だけでなく、全身の健康を維持するために重要な役割を担うものです。

むし歯や歯周病の予防をはじめ、さまざまな病気を予防する効果も期待できるといわれています。

そこで、この記事では口腔ケアに期待できる効果や実施する際に気を付けたいポイントなどを詳しく解説していきます。

1.口腔ケアとは?

「口腔ケアという言葉はよく聞くけど、具体的にどんなものなのかは知らないなあ」

と思っている方も多いかもしれませんね。

口腔ケアは「器質的口腔ケア」と「機能的口腔ケア」の二種類に大別されます。

器質的口腔ケアは口の中を清潔に保つためのケアで、機能的口腔ケアは口の機能を維持・向上させるためのケアです。

それぞれのケアについて、これから詳しくご説明していきましょう。

1-1.器質的口腔ケア

器質的口腔ケアは口の中の細菌や汚れを取り除き、口内を清潔に保つためのケアです。

毎日食後に行う歯磨きも器質的口腔ケアに含まれます。

また、歯ブラシを使った清掃だけでなく、歯間ブラシやデンタルフロス、舌ブラシなどを使って歯や舌など口の中全体をきれいにすることも重要です。

1-2.機能的口腔ケア

機能的口腔ケアは口腔機能を維持・向上させるためのケアです。

口腔機能とは食べたり、話したり、表情を作ったりする口の機能を指しています。

いずれも人間が健康でいるためには欠かせないものですよね。

口腔機能が低下して食事や人との会話が満足にできなくなると、前向きな気持ちを失って体の健康だけでなく心の健康を害してしまう恐れもあります。

機能的口腔ケアを継続して行うことが、毎日を健やかに楽しむことにつながるといえるでしょう。

2.器質的口腔ケアに期待できる主な効果

口内を清潔に保つことを目的とした器質的口腔ケアは口内の病気だけでなく、さまざまな病気を予防できる可能性があるといわれています。

ここでは、器質的口腔ケアに期待できる効果について解説していきます。

2-1.むし歯や歯周病の予防

器質的口腔ケアを行うことはむし歯や歯周病の予防につながります。

口の中には約400~700種類もの細菌が存在しています*1。

歯磨きなど日頃の口腔ケアが不十分だとこれらの細菌が増殖して「歯垢(プラーク)」となり、歯の表面に付着します。

歯垢はむし歯や歯周病の原因となります。

むし歯や歯周病を予防するためには、歯垢が蓄積してしまわないよう日頃から口内を清潔に保っておくことが重要だといえるでしょう。

また、むし歯や歯周病が進行すると歯を失うことにもなりかねません。

歯を失った場合は入れ歯などで対応することになりますが、入れ歯では元の歯よりも噛む力が弱くなってしまいます。

できるだけ長く自分の歯で食事を楽しむためにも、丁寧な口腔ケアを心掛けてみてくださいね。

*1 特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会「歯周病とは?」

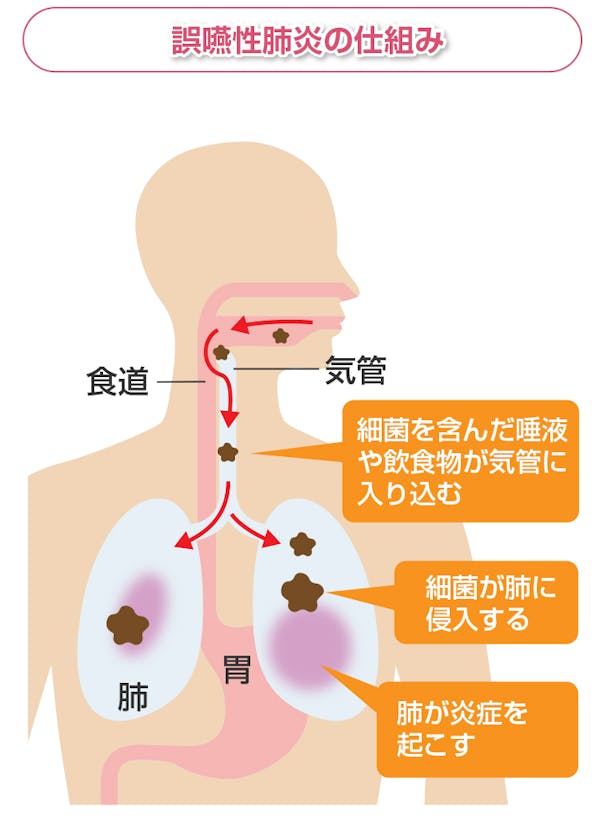

2-2.誤嚥性肺炎の予防

器質的口腔ケアは誤嚥(ごえん)性肺炎を予防する効果も期待できます。

通常、私たちが食べ物などを飲み込むと口から食道を通り胃へ入っていきます。

しかし、せきをする力や飲み込む力が弱まっている高齢者は口から気管に細菌や食べかすが入り込んでしまう誤嚥を起こしやすいのです。

そのため、高齢者の肺炎は誤嚥性肺炎である割合が高いといわれています。

誤嚥性肺炎の症状としては発熱、咳、膿のような痰などが挙げられますが、高齢者の場合はこれらの症状が現れず、普段より元気が出ない、食欲不振といった状態になる場合もあります。

「そんなに重い病気じゃないのかな?」

と感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、介護が必要な状態の高齢者など体が弱っている状態では重篤化するリスクのある病気です。

高齢になると誤嚥そのものを完全に防ぐことができない例もありますが、口腔ケアを行い口の中の食べかすや細菌を取り除き清潔に保つことで、誤嚥性肺炎の発症を予防する効果が期待できるでしょう。

2-3.心筋梗塞の予防

「口腔ケアと心筋梗塞に何の関係があるの?」

と疑問に思いますよね。

実は重い歯周病にかかっている人は、心筋梗塞を発症するリスクが高くなることが明らかになってきているのです。

心筋梗塞は血管にコレステロールが固まって「プラーク」と呼ばれる物質が蓄積し、血管が狭くなる「動脈硬化」が主な原因だといわれていますが、口腔内の歯周病菌が動脈硬化を促進させる物質と関係があることが分かっています。

口腔内を清潔な状態にして歯周病を予防することは心臓を守ることにもつながるといえるのですね。

2-4.感染症の予防

定期的な器質的口腔ケアには、感染症の予防効果も期待できます。

ヒトののどや鼻などの粘膜にはウイルスや細菌などの侵入を防ぐ役割がありますが、口腔内の細菌が作り出す「プロアテーゼ」という酵素は粘膜を破壊してしまいます。

口腔内が汚れているとプロアテーゼも増えてしまうため、口腔ケアで口の中を清潔に保つことは粘膜のはたらきを守ることにつながります。

また、舌をクリーニングして「舌苔(ぜったい)」と呼ばれる舌の汚れを取ることも意識しましょう。

舌苔は健康な方でも存在しますが、起床時や絶食時、寝たきりで食べ物の傾向摂取が困難な方は多くなる傾向にあり、かんだり飲み込んだりする運動と関係があると考えられています。

舌苔が舌に厚くこびりついていると、そこにウイルスなどが付着して風邪やインフルエンザを引き起こしやすくなるといわれています。

歯磨きの後など、1日に1回は専用の器具を使ってクリーニングを実施すると良いでしょう。

ただし、舌の細胞は非常に傷つきやすいため、力を入れ過ぎないよう注意してくださいね。

2-5.認知機能の低下やうつの予防

認知機能の低下やうつの予防にも役立つと考えられているのが器質的口腔ケアです。

口腔ケアが行き届かず、多くの歯を失うことで噛む力が低下してしまうと、認知機能低下のリスクが高まるといわれています。

また、歯を多く失ってしまった方は自分の歯を多く残している方に比べて、抑うつ状態を引き起こすリスクが高まることも明らかになりました。

歯が少なくなると、会話が上手くできなかったり食事に支障を来したりと、日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、歯を失うことが気分の落ち込みにつながり、全身の健康状態の悪化を招く可能性もあるのです。

口腔内を清潔に保つ器質的口腔ケアは、噛む力を維持したり歯の喪失を予防したりすることで、認知機能の低下やうつの予防に役立っているのですね。

【関連情報】 「自分でできる口臭ケア」についてもっと知りたい方はこちら

3.機能的口腔ケアに期待できる効果

「食べる機能」や「話す機能」の維持・回復に役立つと考えられているのが機能的口腔ケアです。

食べたり話したりする機能は、加齢や病気によって低下することがあります。

食事や会話といった口腔機能をそのままにしておくと、認知機能や心の状態に大きな負の影響を与えたり誤嚥性肺炎の原因になったりしてしまいます。

機能的口腔ケアを継続して行うことは、人間本来の機能を維持し心の健康にとっても重要であることが分かりますね。

【関連情報】 「認知機能低下予防」についてもっと知りたい方はこちら

4.口腔ケアを実施する際のポイント

「口腔ケアの重要性は分かったけど、実際にやるときはどんなことに気を付けたらいいんだろう?」

というのが気になるところですよね。

口腔ケアを実施する際は、健康な方が自分で行うのか、介護が必要な状態の方に介助者の方が行うのかなど、それぞれの状況に応じたアプローチが必要となります。

ここからは口腔ケアを行うときのポイントを詳しく解説していきましょう。

4-1.健康な方が自分で実施する場合

口腔ケアといえば高齢の方が行うイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。

特に口の中の汚れや細菌を取り除く器質的口腔ケアは誰にとっても必要なケアだといえます。

ここでは、自分で口腔ケアを実施する場合に気を付けたいポイントをお伝えしていきましょう。

4-1-1.器質的口腔ケアのポイント

器質的口腔ケアは口内を清潔に保つためのケアです。

毎日食後や就寝前に口や歯、舌の清掃を行いましょう。

その際ポイントとなるのは自分の歯の状態に合わせた方法でクリーニングを行うことです。

入れ歯などを使用している場合は清掃方法に配慮する必要があります。

【歯の状態別・器質的口腔ケアの方法】

| 歯の状態 | 器質的口腔ケアの方法 |

|---|---|

| 自分の歯がある人 | 歯磨き:歯ブラシ歯と歯の間:歯間ブラシ・糸ようじ・フロスなどその他:フッ素入り歯磨剤の使用 |

| 部分入れ歯を使用している人 | 歯磨き:歯ブラシ歯と歯の間:歯間ブラシ・糸ようじ・フロスなどその他:フッ素入り歯磨剤の使用入れ歯の清掃:義歯用ブラシ(機械的清掃)+義歯洗浄剤(化学的清掃) |

| 総入れ歯の人 | 入れ歯の清掃:義歯用ブラシ(機械的清掃)+義歯洗浄剤(化学的清掃)舌と粘膜ケア:舌ブラシ・粘膜用ブラシ |

厚生労働省 e-ヘルスネット「健康高齢者の口腔ケア」をもとに執筆者作成

このように、歯ブラシで歯を磨くだけでなく歯間ブラシやフロス、舌ブラシなどを使ってケアをすると良いでしょう。

歯磨きだけでは十分な器質的口腔ケアとはいえないのです。

4-1-2.機能的口腔ケアのポイント

機能的口腔ケアは口の機能を維持するためのケアでしたね。

機能的口腔ケアをご自身で行う際は、顔の体操、舌の体操に取り組んでみましょう。

それぞれのポイントを以下にまとめました。

【顔の体操をする際のポイント】

- 目を閉じて、唇を横に引いて頬を上げましょう。

- その後、目と口を思いきり開けます。

- 再び口を閉じます。

- 最後に頬を膨らませて、口を左右に動かしましょう。

【舌の体操をする際のポイント】

- 口を開き、舌を出したり引っ込めたり、左や右に動かしたりします。

- 口の周りを舐めるように意識してみてください。

- 舌を上下に動かす運動も効果的です。

- 口を閉じて体操を行いたい場合は、舌で上・下唇を内側から押したり、頬を押したりしましょう。

これらの体操を毎日継続して行うことで、口腔機能の維持・向上を目指してくださいね。

また、唾液の分泌を促す唾液腺マッサージも行うと良いでしょう。

加齢などの原因で唾液の量が減少すると、口腔内が乾燥し細菌が増加したり、粘膜が傷ついたりするリスクがあるからです。

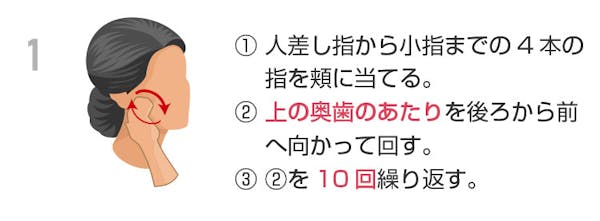

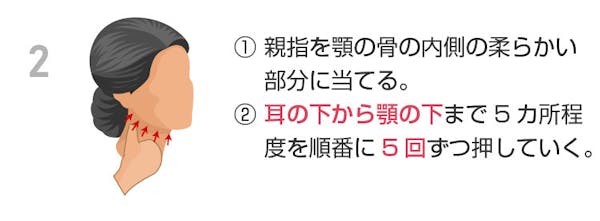

まずは顔の外側をマッサージする大唾液腺マッサージのポイントをご紹介しましょう。

【大唾液腺マッサージのポイント】

- 耳への刺激……人差し指から小指までの4本の指を頬に当てます。上の奥歯のあたりを後ろから前へ向かって回す作業を10回繰り返しましょう。

- 顎への刺激……親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当てます。耳の下から顎の下まで5カ所くらいを順番に5回ずつ押していきましょう。

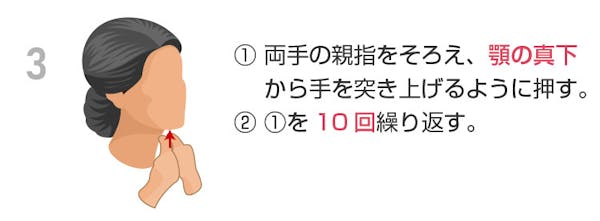

- 舌への刺激……両手の親指をそろえ、顎の真下から手を突き上げるようにぐっと押してください。10回繰り返しましょう。

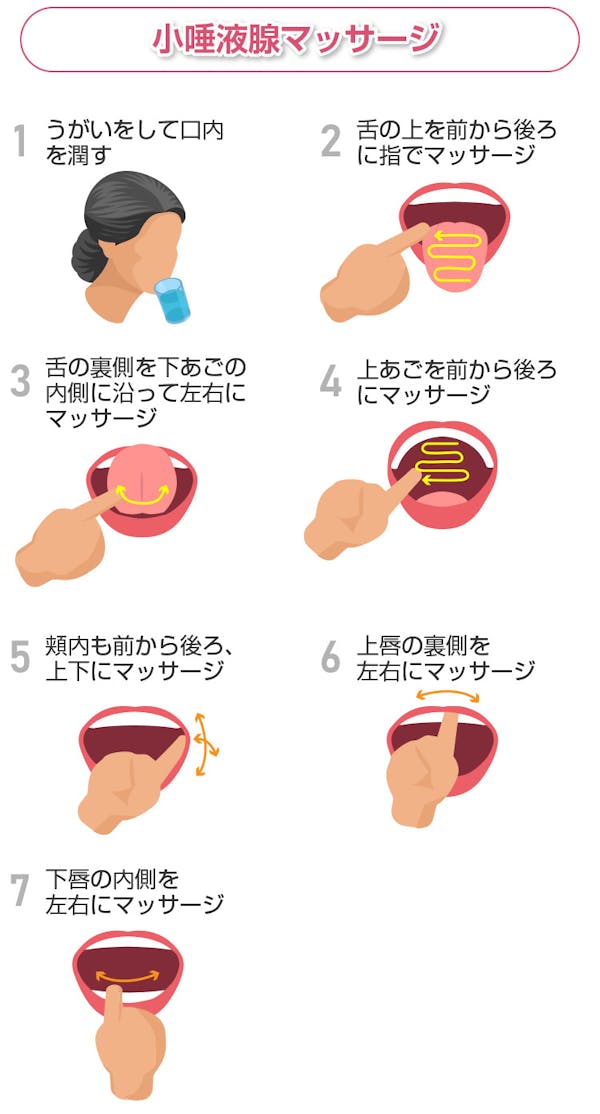

続いて、口腔内部をマッサージする小唾液腺マッサージのポイントです。

小唾液腺マッサージを行う際は、指を洗って清潔な状態にするか、ゴムやビニール製の手袋などを着用するようにしましょう。

【小唾液腺マッサージのポイント】

- まずはうがいで口の中を潤します。

- 指を使って、舌の表面を前から後ろに向かってマッサージします。

- 次は舌の裏側を下顎の内側に沿って左右にマッサージしましょう。

- 上顎を前から後ろに向かって指でマッサージします。

- 頬の内側も前後や上下に向かってマッサージしましょう。

- 最後に上唇の内側、下唇の内側を左右に指でマッサージしてください。

「なんだか面倒くさいな……」

と感じてしまった方もなかにはいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、口腔ケアは口だけでなく全身の健康に関わる重要な作業です。

歯磨きや歯間ブラシでのケアが終わった後に、機能的口腔ケアも実践してみましょう。

4-2.介護が必要な方に実施する場合

介護が必要な高齢者の方などに口腔ケアを行う場合は、口腔内はもちろん全身の健康状態に配慮する必要があります。

歯科医師や歯科衛生士、看護師の資格を持っていない方がご自宅で高齢者の口腔ケアを行う際は、主治医や歯科医師、歯科衛生士など専門家のアドバイスを受けるようにしてくださいね。

また迷った際や少しでも異変が感じられた際は自己判断で行わず、その都度専門家に相談するようにしましょう。

介護が必要な方に口腔ケアを実施する場合には、以下のような点が重要です。

【介護が必要な方へ口腔ケアを実施する際のポイント】

- 口腔内の状態を確認する

- 介助は最小限にとどめる

- 誤嚥しないよう注意する

- 口腔内が乾燥しないよう気を付ける

まず、口腔内をチェックします。

口腔ケアを受ける方は痛みを感じるとケアを避けようとするため、口内炎などがないかあらかじめ確認しましょう。

本人ができる作業は任せるのもポイントの一つです。

どれくらい介助が必要なのかは健康状態によりますが、本人の能力を生かしてあげることがリハビリにもつながります。

さらに、誤嚥しないように姿勢にも気を配るようにしてください。

寝たきりの場合は枕などを使用し顎を引いた状態にして、唾液などが気管に入り込まないよう注意しましょう。

口腔ケアをする際は、口の中が乾燥しないよう口腔湿潤剤などを利用して適宜保湿を行うことも重要です。

また、唾液腺をマッサージして唾液の分泌を促すのも効果的でしょう。

ただし、認知機能や病気の状態などによってどのように口腔ケアを行えば良いかは異なるので注意が必要です。

【関連情報】 「口臭の簡単な対策」についてもっと知りたい方はこちら

5.口腔ケアの効果や実施するポイント まとめ

口腔ケアには口腔内の清掃をする器質的口腔ケアと、口腔機能の維持や向上を目指す機能的口腔ケアがあります。

継続して口腔ケアを行うことで口の中を清潔に保つことができるだけでなく、さまざまな病気を予防する効果も期待できます。

毎日の歯磨きに加えて歯間ブラシやフロスなどを使ったクリーニングや、顔の体操やマッサージを行うことで健康の維持を目指してみてくださいね。

また、介護が必要な高齢者などに口腔ケアを行う場合は、医師などの専門家に相談しましょう。