「抗酸化作用ってなんだろう?」

「体にどんな効果があるの?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

抗酸化作用とは活性酸素の発生やそのはたらきを抑制したり、活性酸素そのものを取り除いたりする力のことです。

この記事では抗酸化作用という言葉の意味や抗酸化作用を持つ物質、活性酸素による悪影響を抑えるための生活のポイントなどをご紹介します。

活性酸素は増え過ぎると体にさまざまな害を及ぼすので、この記事を参考に活性酸素に対抗することを意識してみてくださいね。

1.抗酸化作用とは

抗酸化作用とは、活性酸素の発生やそのはたらきを抑制したり、活性酸素そのものを取り除いたりする物質が持つ力のことです。

このような力を持つ物質のことを「抗酸化物質」といいます。

「活性酸素ってどんなものなの?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

活性酸素とは呼吸で取り込まれた酸素の一部が通常よりも活性化されたものです。

ヒトを含む哺乳類では、体内に取り込まれた酸素の数パーセントが活性酸素に変質すると考えられています[1]。

活性酸素は微量であれば、体内で免疫機能や細胞伝達物質としてはたらいたり、細胞間の信号伝達や排卵、受精、細胞の分化などに関わったりと体に有用な役割を果たします。

しかし増え過ぎると細胞を傷つけ、体にさまざまな悪影響を及ぼしてしまうのです。

増え過ぎた活性酸素は老化や肌のシワ、シミ、免疫機能の低下、がん、動脈硬化などの要因となります。

このような活性酸素による悪影響を防ぐため、ヒトの体内には活性酸素の産生を抑制したり、活性酸素によるダメージを修復・再生したりする「抗酸化防御機構」が備わっています。

抗酸化防御機構としてはたらく物質には、体内でつくられるさまざまな酵素に加え、食べ物などから摂取する抗酸化物質があります。

通常、活性酸素の産生と抗酸化防御機構は複雑に作用し合いながらそのバランスを保っています。

しかし活性酸素と抗酸化防御機構とのバランスが崩れ、活性酸素が増え過ぎてしまうと、前述のように体にさまざまな悪影響を生じる恐れがあります。

このように活性酸素と抗酸化防御機構のバランスが崩れてしまった状態を「酸化ストレス」といいます。

酸化ストレスを避けるために、抗酸化物質をしっかりと摂取しておくべきなのですね。

2.抗酸化作用を持つ物質

「抗酸化作用を持つ物質にはどんなものがあるんだろう?」

このように気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

食品などから摂取できる抗酸化作用を持つ物質には「抗酸化ビタミン」「カロテノイド」「ポリフェノール」などがあります。

ここでは、それぞれを実例や摂取源となる食品と合わせてご紹介しましょう。

2-1.抗酸化ビタミン

ビタミンのなかには抗酸化作用を持つものがあります。

ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEは抗酸化作用を持つ「抗酸化ビタミン」と呼ばれています。

ここではそれぞれのビタミンについて簡単にご説明しましょう。

厚生労働省が定める各年代の食事摂取基準の一部を抜粋してご紹介していますが、妊娠中や授乳中の方はそれに加えて摂取する必要のある「付加量」が定められている場合があります。

該当する方は厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の「妊婦・授乳婦」の項を参照してください。

2-1-1.ビタミンA

ビタミンAは水に溶けにくく油に溶けやすい性質を持つ「脂溶性ビタミン」の一種です。

ビタミンというと野菜に含まれているものというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、ビタミンAは主に動物性食品に含まれます。

ビタミンAを多く含む代表的な食品は以下のとおりです。

【ビタミンAを豊富に含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 鶏レバー | 生 | 14,000μg |

| 豚レバー | 生 | 13,000μg |

| あんこう肝 | 生 | 8,300μg |

| 焼きのり | - | 2,300μg |

| ぎんだら | 生 | 1,500μg |

| ほたるいか | 生 | 1,500μg |

| うなぎ | かば焼き | 1,500μg |

| 牛レバー | 生 | 1,100μg |

| モロヘイヤ | 生 | 840μg |

| にんじん | 皮なし、生 | 630μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンAは体内では「レチノール」「レチナール」「レチノイン酸」という3種類の物質として作用します。

食品からビタミンAを摂取しようとする場合、レチノールとして含まれているものを摂取する他に、体内でビタミンAとしてはたらく物質「プロビタミンA」として摂取する方法があります。

レチノールの含有量とプロビタミンAからつくられるビタミンAの量を合わせたものを「レチノール活性当量」といい、前掲のビタミンA含有量はレチノール活性当量です。

プロビタミンAには後述するカロテノイドの一部が含まれ、「α-カロテン」「β-カロテン」「γ-カロテン」「β-クリプトキサンチン」などが代表的です。

ビタミンAは体内で抗酸化物質としてはたらく他、目の機能や皮膚、粘膜などを正常に維持しています。

また成長や細胞の分化にも関わっており、不足すると皮膚や粘膜の乾燥、夜盲症、成長障害などを引き起こす恐れがあります。

なお、厚生労働省が定めるビタミンAの摂取推奨量はレチノール活性当量で以下のとおりです。

【ビタミンAの1日当たりの摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 850μgRAE | 650μgRAE |

| 30〜49歳 | 900μgRAE | 700μgRAE |

| 50〜64歳 | 900μgRAE | 700μgRAE |

| 65〜74歳 | 850μgRAE | 700μgRAE |

| 75歳以上 | 800μgRAE | 650μgRAE |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によれば、20歳以上のビタミンA平均摂取量は男性で564μgRAE、女性で532μgRAEと推奨量には達していないため、積極的な摂取を心掛けましょう[2]。

ビタミンAの摂取源となる食べ物や過不足の影響について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ビタミンAを多く含む食べ物は?効果や摂取基準についても詳しく解説

2-1-2.ビタミンC

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種で、抗酸化作用を有しています。

ビタミンCを多く含む食品には以下のようなものがあります。

【ビタミンCを豊富に含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 焼きのり | - | 210mg |

| 赤ピーマン | 生 | 170mg |

| 黄ピーマン | 生 | 150mg |

| ブロッコリー | 生 | 140mg |

| レモン | 生 | 100mg |

| カリフラワー | 生 | 81mg |

| トウミョウ | 生 | 79mg |

| ピーマン | 生 | 76mg |

| キウイフルーツ(緑肉種) | 生 | 71mg |

| 柿(甘柿) | 生 | 70mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンCは皮膚や腱(けん)、軟骨などをつくるたんぱく質「コラーゲン」の合成に欠かせない物質です。

不足するとコラーゲンをつくることができず血管がもろくなるため、出血しやすくなります。

また消化管で鉄の吸収を高めるはたらきもしています。

ビタミンCが不足すると倦怠(けんたい)感や疲労感、気力の低下といった症状が現れるのでしっかりと摂取しておきましょう。

野菜や果物を摂取する機会が少ない場合や、偏った食生活を送っている場合には不足しやすいので注意してくださいね。

また喫煙者や受動喫煙者は非喫煙者よりもビタミンCの必要性が高まるといわれているので意識的に摂取するようにしましょう。

厚生労働省が18歳以上の男女に対して設定しているビタミンCの摂取推奨量は1日当たり100mgです[3]。

ビタミンCの摂取源となる食べ物や平均摂取量などが気になる方は以下の記事をご覧ください。

ビタミンCはどんな食べ物に含まれるの?健康維持に必要な摂取量を解説

2-1-3.ビタミンE

ビタミンEは抗酸化作用を持つ脂溶性ビタミンの一種です。

天然のビタミンEには「α-トコフェロール」「β-トコフェロール」「γ-トコフェロール」「δ-トコフェロール」「α-トコトリエノール」「β-トコトリエノール」「γ-トコトリエノール」「δ-トコトリエノール」の8種類が存在します。

そのなかでもα-トコフェロールは最も強くはたらき、体内に存在するビタミンEのほとんどを占めています[4]。

このため、「ビタミンE」というときにはα-トコフェロールを指す場合が多くあります。

ビタミンE(α-トコフェロール)を多く含む食品には以下のようなものがあります。

【ビタミンEを豊富に含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| アーモンド | いり、無塩 | 29.0mg |

| あんこう肝 | 生 | 14.0mg |

| イクラ(しろさけ) | - | 9.1mg |

| あゆ(養殖) | 焼き | 8.2mg |

| たらこ(すけとうだら) | 生 | 7.1mg |

| モロヘイヤ | 生 | 6.5mg |

| ぎんだら | 生 | 4.6mg |

| めかじき | 生 | 4.4mg |

| 西洋かぼちゃ | 生 | 3.9mg |

| トウミョウ | 生 | 3.3mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンEは体内では細胞膜や脂肪に豊富に存在し、それ自体が酸化されることによって体内の脂質の酸化を防ぎ、細胞の健康を維持しています。

不足すると神経や筋肉に障害が見られる場合がありますが、ヒトではほとんど起こりません。

また食事からの摂取では過剰による問題が起こる心配は少ないと考えられていますが、サプリメントからの過剰摂取には注意が必要です。

なお、厚生労働省が定めるビタミンE(α-トコフェロール)の1日当たりの摂取目安量は以下のとおりです。

【ビタミンEの1日当たりの摂取目安量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 6.0mg | 5.0mg |

| 30〜49歳 | 6.0mg | 5.5mg |

| 50〜64歳 | 7.0mg | 6.0mg |

| 65〜74歳 | 7.0mg | 6.5mg |

| 75歳以上 | 6.5mg | 6.5mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

食品からしっかりとビタミンEを摂取するよう心掛けておきましょう。

ビタミンEの摂取源となる食べ物や平均摂取量などが気になる方は以下の記事をご覧ください。

ビタミンEが多く含まれる食べ物は?効果や摂取基準も詳しく解説

2-2.カロテノイド

カロテノイドも抗酸化作用を持つ代表的な物質です。

「カロテノイドって何だろう?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カロテノイドは動植物に広く存在する黄色または赤色の色素で、水に溶けにくく油に溶けやすい性質を持っています。

カロテノイドは「カロテン類」と「キサントフィル類」という二つのグループに分けられます。

カロテン類に分類される代表的な物質としてはβ-カロテンや「リコピン」などが挙げられます。

β-カロテンは体内でビタミンAに変換されるプロビタミンAの一種でもあります。

モロヘイヤ、にんじん、ほうれん草、かぼちゃなどの緑黄色野菜に豊富な物質です。

緑黄色野菜とは、原則として可食部100g中に600μg以上のカロテン類を含む野菜のことを指します[5]。

また一部にトマトやピーマンなど、カロテン含有量が600μg未満であるものの、食べられる回数や量が多いため緑黄色野菜に分類されているものも含みます[5]。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

緑黄色野菜とは?含まれる成分や摂取目標量、調理する際のポイント

リコピンはトマトに多く含まれることでよく知られていますよね。

またキサントフィル類の代表的なものとしては「ルテイン」「アスタキサンチン」などが挙げられます。

ルテインはにんじん、ブロッコリー、かぼちゃなどの緑黄色野菜や、卵黄に含まれています。

アスタキサンチンはさけやえび、かになどに多く含まれている赤い色素です。

カロテノイドはさまざまな食べ物に含まれているのですね。

カロテノイドについてもっと詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

カロテノイドとは?体内でのはたらきや摂取源、効率的な摂取法を紹介

2-3.ポリフェノール

ポリフェノールも抗酸化作用を持つ代表的な物質です。

ポリフェノールはほとんどの植物に存在する色や苦みのもととなる成分です。

自然界には約5,000種類以上あるといわれており、活性酸素などの有害物質を無害な物質に変える作用を持っています[6]。

ポリフェノールは植物が自身を活性酸素から守るためにつくっているといわれています。

さまざまな植物性食品に含まれるポリフェノールですが、代表的なものには大豆に含まれる「イソフラボン」や「サポニン」、緑茶に含まれる「カテキン」、ブルーベリーなどに含まれる「アントシアニン」、そばに含まれる「ルチン」などがあります。

またごまの成分が変化することでできる「セサミノール」や、紅茶やウーロン茶などの発酵茶に含まれる「テアフラビン」の総称「タンニン」などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

ポリフェノールについて詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

ポリフェノールとは?体への効果と摂取できる食品・飲み物を解説!

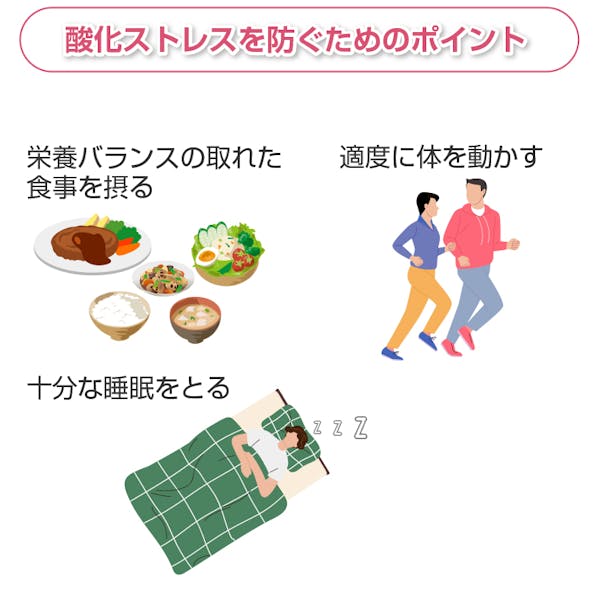

3.活性酸素による悪影響を防ぐためのポイント

「抗酸化作用のある物質を摂る以外に、活性酸素の悪影響を防ぐために何かできることはあるのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

通常、体内では活性酸素の産生と抗酸化防御機構のバランスが取れていますが、紫外線や放射線、大気汚染、たばこ、薬剤、酸化された物質の摂取などの影響を受け酸化ストレスが引き起こされてしまう場合があります。

ここでは、活性酸素による体への悪影響を防ぐためのポイントをご紹介しましょう。

ポイント1 栄養バランスの取れた食事を摂る

抗酸化作用のある物質を摂取するだけでなく、食生活全体の栄養バランスを意識することも重要です。

日頃から栄養バランスの取れた食事を摂ることを心掛けましょう。

ヒトの体が必要とする栄養素にはさまざまなものがあり、エネルギーになるもの、体をつくるもの、体の調子を整えるものに大別されます。

エネルギーになるものとしては、炭水化物(糖質)、脂質、たんぱく質があります。

たんぱく質は体をつくる栄養素でもあり、他にミネラルや脂質も体の器官を構成します。

またビタミンとミネラルは体の調子を整える役割を果たしています。

ビタミンは13種類[7]、食事からの摂取が必要なことが分かっているミネラルは16種類あります[8]。

特定の栄養素の摂取量が多過ぎたり少な過ぎたりすると体に不調が生じる恐れもあるため、これらを過不足なく摂取することが重要です。

「栄養バランスの取れた食事を摂るにはどんなことを意識したら良いんだろう?」

というのが気になるところですよね。

栄養バランスの取れた食事については以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてくださいね。

栄養バランスの取れた食事とは?主食・主菜・副菜のポイントを紹介

ポイント2 適度に体を動かす

活性酸素による悪影響を予防するためには適度に運動することも重要だと考えられています。

「どれくらい運動すれば良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

厚生労働省は18〜64歳に対し、強度が3メッツ以上の身体活動を週に23メッツ・時以上行うことを推奨しています[9]。

各運動のメッツは国立研究開発法人 健康・栄養研究所の「改訂版『身体活動のメッツ(METs)表』」で確認できます。

「なかなか運動する時間なんて取れないよ……」

と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、身体活動にはいわゆる「運動」として体を動かすものだけでなく、家事などの日常的な動作も含まれます。

例えば階段をゆっくり上る場合のメッツは4.0です[11]。

エスカレーターやエレベーターを使わず階段を使う機会を増やす、といった簡単なことから始めてみるのも良いかもしれませんね。

[10] 厚生労働省「身体活動・運動の単位」

ポイント3 十分な睡眠をとる

十分な睡眠をとることも活性酸素による悪影響の予防に役立つと考えられます。

「1日に何時間寝れば十分な睡眠といえるの?」

このように疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な睡眠時間は人によって異なります。

日本人の成人の約6割は1日に6時間以上8時間未満の睡眠をとっており、これが標準的な睡眠時間であると考えられています[12]。

しかし3、4時間ほどの睡眠でも問題なく活動できる人もいれば、10時間ほど眠らなければ寝足りないと感じる人もいます[13]。

仕事や学業などの日中の活動に支障を来すような眠気を生じない場合は、十分な睡眠時間を確保できていると考えられるでしょう。

反対に普段日中に強い眠気を感じるという方は睡眠時間が足りていない恐れがあるので、睡眠の改善に取り組みましょう。

眠りの質を高めるポイントは以下の記事でご紹介しています。

睡眠は時間だけでなく質も重要!ぐっすり眠るための6つの秘訣とは?

[13] 厚生労働省 e-ヘルスネット「不眠症」

4.抗酸化作用を持つ物質についてのまとめ

抗酸化作用とは活性酸素の発生やそのはたらきを抑制したり、活性酸素そのものを取り除いたりする物質が持つ力のことです。

このような物質を抗酸化物質といいます。

活性酸素は微量であれば体に有用な役割を果たしますが、増え過ぎると細胞を傷つけ、体にさまざまな悪影響を及ぼします。

活性酸素による悪影響を防ぐため、ヒトの体内には活性酸素の産生を抑制したり、活性酸素によるダメージを修復・再生したりする「抗酸化防御機構」が備わっています。

抗酸化防御機構としてはたらく物質には、体内でつくられるさまざまな酵素に加え、食べ物などから摂取する抗酸化作用を持つ物質があります。

代表的な抗酸化物質には、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEといった抗酸化ビタミンや、カロテノイド、ポリフェノールがあります。

活性酸素による悪影響を防ぐためにはこれらの抗酸化物質を食べ物から摂る他に、栄養バランスの取れた食事を摂ることや適度に体を動かすこと、十分な睡眠をとることも重要となります。

活性酸素を増やし過ぎてしまわないために、ぜひこの記事でご紹介したポイントを心掛けてみてくださいね。