「活性酸素って、いったい何なんだろう?」

「活性酸素が増えたら体にどんな影響があるのかな……」

活性酸素が体に悪いと聞いたことはあっても、具体的にどういった影響があるのか知らない方も多いでしょう。

活性酸素は微量であれば免疫機能などにおいて重要な役割を果たします。

しかし増え過ぎると細胞を酸化させて老化や動脈硬化を引き起こし、免疫力低下やがんの原因ともなります。

この記事では活性酸素とはどのようなものか、また増えてしまう原因や増え過ぎた際の影響について解説します。

加えて、活性酸素の増加を抑えるために日常生活のなかで行える対策を紹介します。

多くの悪影響をもたらす活性酸素の増加を防ぐための参考にしてみてくださいね。

1.活性酸素とは

「活性酸素って何だろう?」

「活性酸素は普通の酸素と何が違うのかな」

活性酸素(ROS:Reactive Oxygen Species)とはそもそも何なのか、毎日私たちが呼吸で体に取り込んでいる酸素と違うのか気になりますよね。

活性酸素は普段私たちが呼吸する大気中の酸素よりも活性化された酸素や、そうした酸素を含む分子の総称です。

活性酸素は不安定で、たんぱく質や脂質、核酸など多くの物質と反応して変性しやすいことが特徴です。

ヒトが呼吸によって酸素を体内に取り込むと、その数%が活性酸素に変化すると考えられています。

私たちが生きるためには呼吸をする必要がありますが、その際に必ず活性酸素が生まれてしまうといえるでしょう。

次の章では活性酸素がヒトの体内でどのようなはたらきをするのかみてみましょう。

2.活性酸素の体内でのはたらき

「活性酸素って体の中にあっても大丈夫なの?」

活性酸素は体に悪いという話を聞いて心配になる方も多いでしょう。

しかし活性酸素はヒトの免疫機能などにおいて欠かせない役割を果たしています。

免疫細胞の一つである白血球はスーパーオキシドや過酸化水素などの活性酸素をつくり出して放出し、病原体を攻撃します。

また免疫機能を担う細胞の一つであるナチュラルキラー細胞も活性酸素を用いてがん細胞やウイルス感染細胞を攻撃します。

これ以外にも細胞間の情報伝達、排卵や受精、遺伝子発現の調整などに関わる重要なはたらきがあります。

悪者扱いされることの多い活性酸素ですが、ヒトにとってなくてはならない存在なのですね。

とはいえ、活性酸素は増え過ぎると極めて多くの害をもたらします。

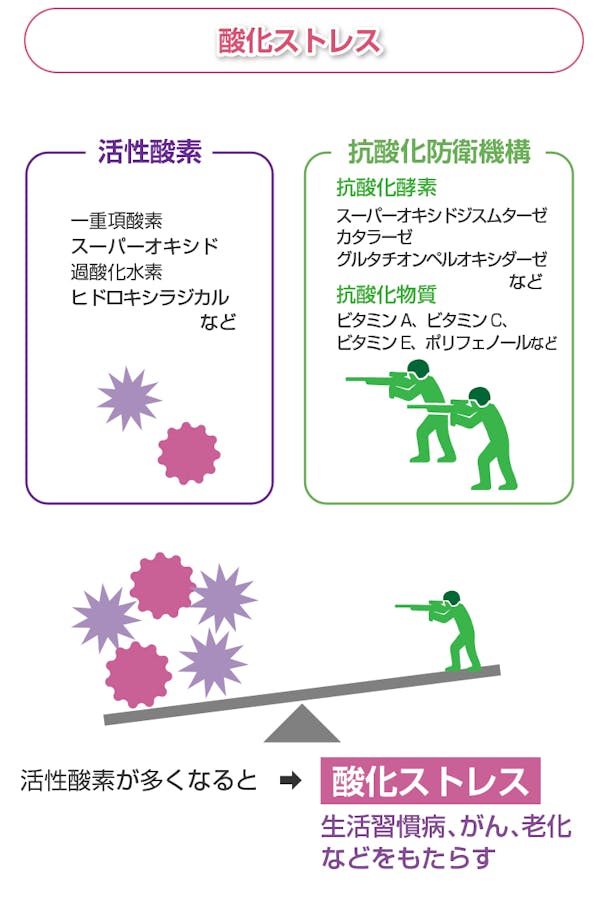

ヒトの体は生まれ続ける活性酸素から身を守るために「抗酸化防御機構」を備えており、活性酸素の除去や発生の抑制、受けたダメージの修復などの役割を担っています。

抗酸化防衛機構には大きく分けて二つの種類があります。

一つは体内でつくられるスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなどの抗酸化酵素です。

もう一つは体外から食事などで摂取するビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなどの抗酸化物質です。

しかし活性酸素が増え過ぎると、こうした抗酸化防衛機構のはたらきを上回ってしまう「酸化ストレス」と呼ばれる状態になります。

酸化ストレスが発生すると体の酸化が進み、さまざまな害を及ぼします。

次の章では増え過ぎた活性酸素によってどのような影響が引き起こされるのか解説します。

3.活性酸素が増え過ぎた場合の健康への悪影響

「活性酸素が増え過ぎたらどんな影響があるんだろう?」

実際に活性酸素が増えることでどのような悪影響があるのか、詳しく知りたい方もいらっしゃるでしょう。

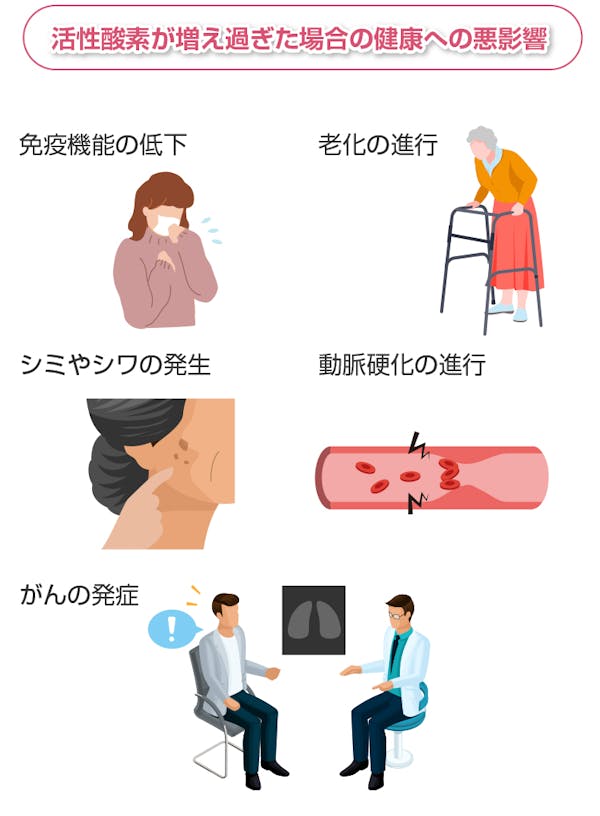

体内で活性酸素が増えると老化が進行し、シワやシミが生じます。

また免疫機能の低下や動脈硬化の進行、がんの発症につながる危険もあります。

これらは他の物質と反応しやすいという活性酸素の特徴によって引き起こされるものです。

この章では活性酸素がどのようにして悪影響をもたらすのかについて詳しく解説します。

3-1.免疫機能の低下

活性酸素が増え過ぎると免疫機能を低下させます。

これは活性酸素が細胞や組織を攻撃するためです。

免疫機能が低下すると風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

また感染症の症状が長引く、重くなる、繰り返しかかる、別の病気を招くなど多くの悪影響があるため注意が必要です。

さらに食中毒や歯周病になるリスクも高まる他、免疫機能が正常な場合にはかからないような感染症にかかる危険もあります。

これ以外にも、活性酸素が免疫機能に影響して炎症やアレルギー反応を活性化させ、自己免疫疾患やアレルギー性疾患を引き起こすことが報告されています。

免疫機能を正常に保つためには活性酸素を適切にコントロールする必要があるといえるでしょう。

3-2.老化の進行

増え過ぎた活性酸素は体の老化をもたらします。

活性酸素が体内で増え過ぎるとDNAや脂質、たんぱく質、酵素などを攻撃して酸化させます。

その結果として、脂質の過酸化やDNA変異、たんぱく質の変性、酵素の失活などの分子レベルの損傷があちこちで起こり、体内の細胞の老化が進んでしまうのです。

老化は骨粗しょう症や認知症、心不全、白内障などの疾患、消化機能や呼吸機能の低下の大きな原因となります。

若々しく健康に過ごすために活性酸素の増え過ぎを防ぎたいですね。

3-3.シミやシワの発生

活性酸素が増え過ぎるとシミやシワが発生してしまいます。

シミやシワは肌の老化によって生じます。

活性酸素が肌を老化させることでシミやシワが増えていってしまうのですね。

活性酸素が増える原因は多岐にわたりますが、シミやシワが発生する大きな原因は紫外線を浴び続けることだといわれています。

紫外線によって活性酸素の増えた肌では、皮脂やコラーゲン、DNAなどが酸化されて老化が進んでしまいます。

例えば皮脂が酸化すると過酸化脂肪酸などの物質に変化して、表皮で細胞障害を引き起こしてくすみなどの原因となります。

またコラーゲンが酸化して減少すると肌のハリが保てなくなり、硬くなったりたるんだりしてシワの原因となる他、くすみも引き起こします。

若々しい見た目を保つためには、紫外線による活性酸素の増加を防ぐ必要があるといえるでしょう。

3-4.動脈硬化の進行

活性酸素は動脈硬化を進行させ、致命的な生活習慣病の要因となります。

コレステロールを運ぶはたらきのあるたんぱく質「LDL(低比重リポタンパク)」が活性酸素によって酸化すると「酸化LDL」になります。

酸化LDLは血管壁を傷つけて動脈硬化を引き起こします。

酸化LDLが血管壁を傷つけて内膜から中膜に入り込むと、白血球の一種であるマクロファージがこれを異物と見なして捕食し、無害化します。

しかし酸化LDLが多くなると、捕食後のマクロファージの残骸がプラークというかゆ状の物質となって中膜に蓄積します。

こうして血管が狭まり、詰まりやすくなる動脈硬化が引き起こされるのです。

動脈硬化は心臓では心筋梗塞や狭心症などの心不全を、脳では脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中を、腎臓では腎硬化症や慢性腎不全などの腎臓病を引き起こします。

これらはいずれも命に関わったり治療が難しかったりする危険な生活習慣病のため、活性酸素の増え過ぎは健康に大きな悪影響があるといえるでしょう。

3-5.がんの発症

活性酸素が増え過ぎるとがんを発症させる恐れがあります。

これは増え過ぎた活性酸素が正常な細胞を攻撃し、DNAを傷つけるためです。

適切な量であれば活性酸素はがん細胞を攻撃するための有効な武器ですが、増え過ぎることで逆効果になるのですね。

がんの原因はさまざまですが、DNAを損傷させる活性酸素は極力増え過ぎないように注意する必要があるといえるでしょう。

4.活性酸素が増える原因

「活性酸素が増え過ぎてしまう原因は何だろう?」

悪影響を及ぼす活性酸素がなぜ体内で増えていってしまうのか、気になりますよね。

活性酸素が増える原因には紫外線や放射線、大気汚染、たばこやアルコール、薬剤の摂取、過度の運動や強いストレスなどが挙げられます。

また酸化されやすい脂肪を多く含むスナック菓子や、揚げてあるインスタントラーメンのような加工食品も活性酸素を増やす原因になります。

加えて加齢によって活性酸素を分解する能力が衰えていくため、高齢の方ほど活性酸素への対策をしっかり考える必要があるといえるでしょう。

体内に活性酸素が生じる最も根本的な原因は呼吸であるため、ヒトは生きている限り活性酸素を生み出し続けます。

だからこそ、活性酸素を余分に増やさないように予防していく必要があるのですね。

次の章では、活性酸素を増やさないために日々の生活のなかで実践できる方法を紹介します。

5.活性酸素の増加を予防するには?

「活性酸素を増やさないためにはどうしたら良いのかな?」

「生活を変えたら活性酸素は減らせるんだろうか……」

老化やがん、生活習慣病などをもたらす活性酸素をできるだけ増やしたくない方は多いでしょう。

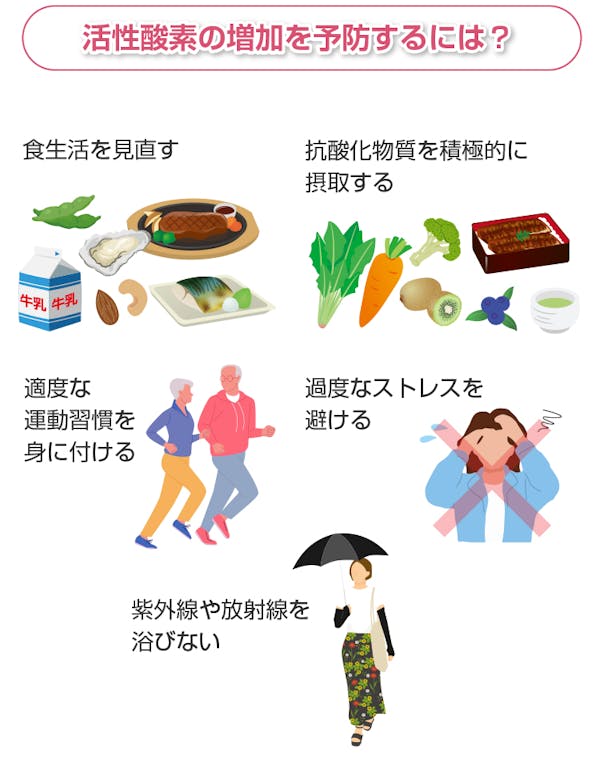

活性酸素を完全に取り除くことは不可能ですが、日々の生活習慣を変えることで増え過ぎないようにすることはできます。

この章の内容を参考に、体の酸化を予防してくださいね。

5-1.食生活を見直す

活性酸素を増やさないためにはバランスの取れた食事が重要です。

活性酸素から体を守る抗酸化防衛機構には、体内でつくられる抗酸化酵素と食事で摂取する抗酸化物質があります。

抗酸化酵素の主成分はたんぱく質であるため、日々の食生活のなかでしっかりたんぱく質を摂取するようにしましょう。

また亜鉛、銅、セレン、マンガンといったミネラルは抗酸化酵素の生成や活性に関わり、効果を高めてくれるため合わせて摂取するようにしましょう。

亜鉛はかきなどの魚介類や豚レバーなどの肉類をはじめ、乳製品や穀物、豆、ナッツなどから幅広く摂取できます

日本人は亜鉛の摂取量が少なめであるため、活性酸素が気になる方は意識的に摂取してください。

銅、セレン、マンガンは通常の食生活を送っていれば不足することはありません。

抗酸化防衛機構に関すること以外でも、食事で気を付けるべきことがあります。

活性酸素でダメージを受けた細胞を修復するためには、たんぱく質に加えて脂質や糖質の摂取も重要です。

しかし脂質は活性酸素と反応しやすく、体を酸化させる原因にもなるため、必要以上に摂取しないよう注意が必要です。

またアルコールは分解される過程で活性酸素を発生させてしまいます。

お酒の飲み過ぎに注意し、飲む際のおつまみには抗酸化物質を取り入れるようにしましょう。

加えて、喫煙は大量の活性酸素を発生させる上に抗酸化物質の一つであるビタミンCを破壊します。

活性酸素を増やしたくない方は、一刻も早く禁煙しましょう。

5-2.抗酸化物質を積極的に摂取する

活性酸素を増加させないためには、積極的に抗酸化物質を摂取しましょう。

抗酸化物質は大きくビタミンやポリフェノールなどに分けられます。

抗酸化作用のあるビタミンは「抗酸化ビタミン」とも呼ばれ、ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンC、ビタミンEなどが該当します。

ビタミンAはβ-カロテンなどのプロビタミンAの形で食品に含まれており、活性酸素の発生を抑えたり取り除いたりするはたらきがあります。

ビタミンAは鶏レバー、豚レバーなどの肉類やにんじん、ほうれん草などの野菜に多く含まれています。

ビタミンCは活性酸素を抑制するだけでなく、過酸化脂質の生成を抑えるはたらきも兼ね備えた重要な抗酸化物質です。

ビタミンCはレモンやキウイフルーツなどの果物やピーマン、ブロッコリーなどの野菜に多く含まれています。

ビタミンEも抗酸化作用だけでなく過酸化脂質の生成を抑えます。

ビタミンEはアーモンドなどのナッツ類やうなぎ、たらこなどの魚介類に多く含まれています。

ポリフェノールには、ブルーベリーに含まれるアントシアニンや大豆に含まれるイソフラボンをはじめ、ゴマのセサミノール、そばのルチン、緑茶のカテキン、紅茶やウーロン茶のタンニンなど多くの種類があります。

これ以外でも、ビタミン様作用物質に分類されるコエンザイムQ10なども抗酸化物質であることが知られています。

毎日の食卓にこうした抗酸化物質を取り入れていきたいですね。

5-3.適度な運動習慣を身に付ける

適度な運動習慣は活性酸素を増やさないために有効です。

激しい運動をすると大量に活性酸素が発生することが分かっていますが、適度な運動であればかえって活性酸素を抑制してくれます。

これは運動で発生した活性酸素に対して抗酸化酵素のはたらきが活性化され、活性酸素への抵抗性が高まるためだと考えられています。

定期的に適度な運動を行うことで抗活性酸素に対して抵抗力の強い状態が維持されることになるといえるでしょう。

ただし適度な運動がどの程度のものかは人によって大きく異なります。

少しきついと感じる程度の運動から始め、少しずつ負荷を増やしていくようにしましょう。

運動習慣のない方は、ウォーキングや水中歩行などの軽めの有酸素運動から始めてみると良いですよ。

有酸素運動については以下の記事で詳しく解説しています。

5-4.過度なストレスを避ける

ストレスも活性酸素が増える原因の一つであるため、できるだけストレスを避けるようにしましょう。

強いストレスを受けると脳から副腎皮質刺激ホルモンが分泌され、その刺激でアドレナリンなどのホルモンが分泌されて交感神経が活性化します。

交感神経が活性化した状態が続くと、白血球の一種である顆粒(かりゅう)球が必要以上に増え過ぎてしまいます。

顆粒球は活性酸素を大量に放出して体内に侵入した病原体などの異物を攻撃しますが、増え過ぎると体の細胞にも活性酸素の害がおよびます。

また顆粒球は死ぬ際にも大量の活性酸素を放出するため、過度なストレスが続くと体内に大量の活性酸素がばらまかれ続けることになります。

一方でストレスによる緊張を和らげるために副腎皮質刺激ホルモンを分解する酵素が放出され、その分解過程でも活性酸素が生成されてしまいます。

自宅で簡単にできるストレス解消の方法としては、入浴が効果的です。

シャワーだけで済まさずに、少しぬるめのお湯にじっくりつかって読書や音楽鑑賞などのお好みの方法でリラックスしましょう。

また適度な運動には、活性酸素の増加を防ぐだけでなくストレス解消の効果もあるため、積極的に生活に取り入れてみましょう。

食後のウォーキングやちょっとした散歩といった軽めの有酸素運動を無理なく日々の習慣に組み込めると良いですね。

過労や睡眠不足の方は規則正しい生活を心掛け、十分な休養と睡眠をとることが重要です。

ストレスで寝付けない場合には、無理に眠ろうとせずに好きな本や好きな音楽で脳をリラックスさせてみましょう。

仕事などから生じるストレスを完全になくすことは難しいため、できるだけ毎日の生活の中で解消していきたいですね。

その他のストレス解消方法については以下の記事で詳しく解説しています。

ストレス発散に効果的な方法は?手軽にスッキリできるおすすめ解消法

5-5.紫外線や放射線を浴びない

紫外線や放射線も活性酸素が増える原因となるため、できるだけ浴びないようにしましょう。

紫外線を浴びると皮膚細胞に大量の活性酸素が発生し、シミやシワの大きな原因となります。

私たちに影響を与える紫外線には波長の長い「UV-A」と、やや短い「UV-B」があります。

なかでもUV-Aは皮膚の表面だけでなく真皮にまで届いて活性酸素を発生させ、細胞膜やたんぱく質、DNAを損傷させます。

UV-Aは曇りの日でも地上まで届き、窓ガラスも通り抜けて室内まで入り込むため、日なたにいないときでも安心できません。

紫外線を防ぐためには極力肌の露出を避けてつばの広い帽子をかぶり、UVカット機能のあるサングラスを着用するなどの対策を講じましょう。

また日焼け止めは日光を浴びる30分前に塗り、1~2時間おきに塗り直すようにしましょう[1]。

冬であっても、曇っていても紫外線は降り注いでいます。

夏ではないから、晴れていないからと紫外線対策を怠ると皮膚細胞に活性酸素を生じさせてしまうため注意が必要です。

なお紫外線以外の放射線を浴びた場合にも体内に活性酸素が生じます。

紫外線対策については以下の記事で詳しく解説しています。

日焼けが肌に与えるダメージとは?予防法やアフターケアについて解説

6.活性酸素についてのまとめ

活性酸素は大気中の酸素よりも不安定な酸素で、たんぱく質や脂質など多くの物質と反応して変性しやすい性質があります。

活性酸素は適量であれば病原体やがん細胞を攻撃するという免疫機能に欠かせない役割を果たす他、細胞間の情報伝達や遺伝子発現の調整などの重要な役割も担います。

しかし増え過ぎると正常な細胞や組織を攻撃して酸化させ、免疫機能の低下や老化、シミやシワ、動脈硬化、がんなど極めて多くの害をもたらします。

これに対してヒトの体には体内でつくられる抗酸化酵素や食事などで摂取する抗酸化物質などからなる抗酸化防御機構が備わっています。

しかし紫外線やたばこ、アルコール、加齢、激しい運動、ストレスなどの多くの要因によって活性酸素は増えてしまいます。

そもそも活性酸素が生じる最も大きな原因は呼吸であるため、生きている限り活性酸素をなくすことはできません。

活性酸素を増やさないためには、たんぱく質や抗酸化物質をしっかり摂取して節酒や禁煙に努め、適度な運動習慣を身に付け、過度なストレスを避け、紫外線や放射線を浴びないようにしましょう。

体に必須ながら増え過ぎると害をもたらすもろ刃の剣の活性酸素とは、生涯を通じて上手に付き合っていく必要があるといえるでしょう。