じゃがいもに含まれる栄養素とそのはたらきは?選び方や保存法も解説

「じゃがいもにはどんな栄養素が含まれているんだろう?」

「糖質が多いイメージがあるけど、カロリーはどれくらいなのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

じゃがいもにはさまざまな栄養素が豊富に含まれています。

この記事ではじゃがいものカロリーや含まれる栄養素とそのはたらきを解説します。

選び方や保存方法もご紹介するので手に取る際の参考にしてくださいね。

1.じゃがいもの基礎知識

「じゃがいもにはいろんな種類があるみたいだけど、どう違うの?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずはじゃがいもの基礎知識をお伝えしましょう。

じゃがいもは南アメリカのアンデス山脈が原産のナス科の野菜です。

16世紀にアンデスのインカ帝国にやってきたスペイン人たちによってヨーロッパに伝えられ[1]、そこから世界中に広まりました。

現在日本で主に流通している品種には、「男爵」「キタアカリ」「メークイーン」などがあります。

男爵やキタアカリはホクホクした食感を持ち、メークイーンは煮崩れしにくいという特徴を持っています。

生のじゃがいも100g当たりのカロリーは皮付きで51kcal、皮なしで59kcalです[2]。

[1] 農林水産省「じゃがいもについて」

2.じゃがいもに豊富に含まれる栄養素

「じゃがいもからはどんな栄養素が摂取できるんだろう?」

皮付きで生の状態のじゃがいもには糖質、食物繊維、ビタミンB1、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸、パントテン酸、ビタミンC、カリウム、マグネシウム、鉄、銅といった栄養素が豊富に含まれています。

【生のじゃがいも100g当たりの主な栄養素とその含有量(100g当たり)】

| 栄養素 | 含有量 |

|---|---|

| 糖質 | 皮付き14.2g 皮なし15.5g |

| 食物繊維 | 皮付き9.8g 皮なし8.9g |

| ビタミンB1 | 皮付き0.08mg 皮なし0.09mg |

| ナイアシン | 皮付き1.9mg 皮なし1.8mg |

| ビタミンB6 | 皮付き0.20mg 皮なし0.20mg |

| 葉酸 | 皮付き20μg 皮なし20μg |

| パントテン酸 | 皮付き0.49mg 皮なし0.50mg |

| ビタミンC | 皮付き28mg 皮なし28mg |

| カリウム | 皮付き420mg 皮なし410mg |

| マグネシウム | 皮付き19mg 皮なし19mg |

| 鉄 | 皮付き1.0mg 皮なし0.4mg |

| 銅 | 皮付き0.09mg 皮なし0.09mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

普段あまりなじみのない栄養素もあるかもしれませんね。

これらの栄養素の含有量とはたらき、1日に摂取すべき量をご紹介しましょう。

2-1.糖質

じゃがいもには比較的多くの糖質が含まれています。

生のじゃがいもの糖質含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりの糖質含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 糖質含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 14.2g |

| じゃがいも | 皮なし | 15.5g |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

糖質は炭水化物のうち、ヒトの体のエネルギー源となるものを指します。

糖質は1g当たり約4kcalのエネルギーを生み出します[3]。

ヒトの体のエネルギー源となる栄養素には他にたんぱく質や脂質があり、まとめて「エネルギー産生栄養素」と呼ばれていますが、糖質はなかでも主要なエネルギー源です。

不足するとエネルギー不足により集中力の減退や疲労感などの症状が現れます。

ただし摂り過ぎにも注意が必要です。

エネルギーとして使い切れなかった糖質は体内に脂肪として蓄えられてしまい、肥満や生活習慣病の原因となります。

「糖質は1日にどれくらい摂るべきなの?」

というのが気になるところですよね。

厚生労働省は炭水化物から摂取するエネルギー(カロリー)を1日に摂取するエネルギーの50〜65%にするという目標量を設定しています[3]。

例えば1日の摂取カロリーが2,000kcalの場合、1,000〜1,300kcalを糖質から摂れば良いという計算になります。

重量に換算すると糖質は1g当たり約4kcalなので、250〜325gです。

じゃがいもには糖質が多く肥満の原因になるというイメージがあるかもしれませんが、1日に摂取すべき糖質の量を考慮すると敬遠するほどの量ではないことが分かりますね。

2-2.食物繊維

じゃがいもには食物繊維が豊富に含まれています。

生のじゃがいもの食物繊維含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりの食物繊維含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 食物繊維含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 9.8g |

| じゃがいも | 皮なし | 8.9g |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

食物繊維は炭水化物のうち、体内の消化酵素では消化できないものを指します。

食物繊維は消化される大腸まで到達し、便の材料となったり、腸にすむ善玉菌の餌となって繁殖を助けたりするため、おなかの調子を整える作用があるといわれています。

この他にも食物繊維には糖質や脂質、ナトリウムを吸着して体外に排出するはたらきがあり、これらが原因となる肥満や糖尿病、脂質異常症、高血圧などの予防や改善に効果が期待されています。

このように体に有用な食物繊維ですが、日本人の食生活は食物繊維が不足しがちな傾向にあります。

厚生労働省が定める食物繊維の摂取目標量は以下のとおりです。

【1日当たりの食物繊維の摂取目標量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 21g以上 | 18g以上 |

| 30〜49歳 | 21g以上 | 18g以上 |

| 50〜64歳 | 21g以上 | 18g以上 |

| 65〜74歳 | 20g以上 | 17g以上 |

| 75歳以上 | 20g以上 | 17g以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもなど、食物繊維を豊富に含む食べ物を積極的に摂取するよう心掛けましょう。

2-3.ビタミンB1

じゃがいもにはビタミンB1が豊富に含まれています。

生のじゃがいものビタミンB1含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのビタミンB1含有量】

| 食品名 | 加工状態など | ビタミンB1含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 0.08mg |

| じゃがいも | 皮なし | 0.09mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンB1は水溶性ビタミンの一種で、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンと共に「ビタミンB群」に分類されます。

ビタミンB1は糖質や「分岐鎖アミノ酸」の代謝において補酵素としてはたらきます。

代謝とは栄養素をエネルギーや生命の維持に必要な物質に変えるはたらきのことです。

代謝などの体内で起こるさまざまな化学反応には「酵素」と呼ばれる物質が関わります。

酵素はそれぞれ独自の作用を持ち、代謝などにおいて必要不可欠な触媒としてはたらきます。

酵素にはそれ単体ではたらくものと、他の物質の助けを必要とするものがあり、酵素のはたらきを助けるものを補酵素と呼びます。

ビタミンB1は糖質や分岐鎖アミノ酸の代謝に欠かせない物質なのですね。

またビタミンB1は皮膚や粘膜の健康維持にも関わっています。

厚生労働省が定めるビタミンB1の摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりのビタミンB1の摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 1.4mg | 1.1mg |

| 30〜49歳 | 1.4mg | 1.1mg |

| 50〜64歳 | 1.3mg | 1.1mg |

| 65〜74歳 | 1.3mg | 1.1mg |

| 75歳以上 | 1.2mg | 0.9mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもだけで1日の推奨量を満たすのは難しいと考えられるので、他の食品もバランス良く摂取するようにしましょう。

ビタミンB1の摂取源となる食べ物については以下の記事でご紹介しています。

ビタミンB1が豊富に含まれる食べ物は?効果や摂取基準も詳しく解説

2-4.ナイアシン

じゃがいもにはナイアシンも豊富に含まれています。

生のじゃがいものナイアシン含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのナイアシン含有量】

| 食品名 | 加工状態など | ナイアシン含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 1.9mg |

| じゃがいも | 皮なし | 1.8mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ナイアシンは体内のさまざまな反応に関わっている栄養素で、体の機能を正常に維持する上で重要な役割を持っています。

また皮膚や粘膜の健康を保つのにも欠かせない栄養素の一つで、不足すると皮膚炎や下痢、精神神経障害などの症状がある「ペラグラ」の原因となります。

厚生労働省が定めるナイアシンの摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりのナイアシンの摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 15mgNE | 11mgNE |

| 30〜49歳 | 15mgNE | 12mgNE |

| 50〜64歳 | 14mgNE | 11mgNE |

| 65〜74歳 | 14mgNE | 11mgNE |

| 75歳以上 | 13mgNE | 10mgNE |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

ナイアシン不足は日本では比較的起こりにくいといわれていますが、不足すると重篤な症状が現れる場合もあるのでじゃがいもも含めさまざまな食品から摂取するよう心掛けましょう。

2-5.ビタミンB6

じゃがいもにはビタミンB6も豊富に含まれています。

生のじゃがいものビタミンB6含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのビタミンB6含有量】

| 食品名 | 加工状態など | ビタミンB6含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 0.2mg |

| じゃがいも | 皮なし | 0.2mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンB6はたんぱく質、脂質、炭水化物の代謝に補酵素として関わります。

またホルモンを調節する因子としてはたらいたり、皮膚や粘膜を健康に保つ役割を果たしたりもしています。

さらに免疫機能を維持する上でも重要なはたらきを担う栄養素です。

厚生労働省が定めるビタミンB6の摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりのビタミンB6の摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 1.4mg | 1.1mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもや他の食品からビタミンB6をしっかり摂取するよう心掛けましょう。

2-6.葉酸

じゃがいもには葉酸も豊富に含まれています。

生のじゃがいもの葉酸含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりの葉酸含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 葉酸含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 20μg |

| じゃがいも | 皮なし | 20μg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

葉酸はアミノ酸の代謝やたんぱく質の合成に関与し、細胞の増殖において重要なはたらきを果たしています。

DNAなどの合成、血をつくるはたらきにも欠かせない栄養素です。

また受胎前後から妊娠初期までの間に母体が摂取することで胎児に「神経管閉鎖障害」と呼ばれる先天性の障害が生じるリスクを下げられることも知られています。

厚生労働省の定める葉酸の摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりの葉酸の摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 240μg | 240μg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもなど、葉酸を含む食品をしっかり摂取しておきましょう。

2-7.パントテン酸

じゃがいもにはパントテン酸も多く含まれています。

生のじゃがいものパントテン酸含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのパントテン酸含有量】

| 食品名 | 加工状態など | パントテン酸含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 0.49mg |

| じゃがいも | 皮なし | 0.50mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

パントテン酸には「至るところに存在する酸」という意味の名前が付けられており、名前どおりさまざまな食品に含まれています。

またパントテン酸は腸内細菌によってもわずかに合成されます。

パントテン酸は糖質や脂質、たんぱく質の代謝などに補酵素として関わるビタミンです。

コレステロールや、免疫機能の一部で異物を体内から除去する抗体などの生成にも関与しています。

パントテン酸の1日の摂取目安量は以下のとおりです。

【1日当たりのパントテン酸の摂取目安量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 5mg | 5mg |

| 30〜49歳 | 5mg | 5mg |

| 50〜64歳 | 6mg | 5mg |

| 65〜74歳 | 6mg | 5mg |

| 75歳以上 | 6mg | 5mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

パントテン酸はさまざまな食品に含まれるため不足する心配がほとんどないビタミンですが、重要なはたらきをするためじゃがいもなどパントテン酸を含む食品をバランス良く摂取しておきましょう。

2-8.ビタミンC

じゃがいもにはビタミンCも多く含まれています。

生のじゃがいものビタミンC含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのビタミンC含有量】

| 食品名 | 加工状態など | ビタミンC含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 28mg |

| じゃがいも | 皮なし | 28mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種で、皮膚や腱(けん)、軟骨などを構成するたんぱく質「コラーゲン」をつくるために欠かせません。

ビタミンCが不足するとコラーゲンをつくることができないため血管がもろくなり、出血しやすくなってしまいます。

またビタミンCには抗酸化作用の他、ミネラルの一種「鉄」の吸収を高めるはたらきもあります。

厚生労働省が定めるビタミンCの1日当たりの摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりのビタミンCの摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 100mg | 100mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

ビタミンCというとレモンなどに多く含まれているイメージがあるかもしれませんが、じゃがいもからも摂取することができるのですね。

2-9.カリウム

じゃがいもにはカリウムも豊富に含まれています。

生のじゃがいものカリウム含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのカリウム含有量】

| 食品名 | 加工状態など | ビタミンC含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 420mg |

| じゃがいも | 皮なし | 410mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

カリウムは必須ミネラルの一種です。

カリウムには細胞内液の浸透圧を調節し一定に保つはたらきがあります。

神経の興奮性や筋肉の収縮に関わったり、体液のpHバランスを保ったりする作用もあります。

またカリウムはナトリウムの体外への排出を促し、血圧を下げるというはたらきもしています。

日本人はナトリウムの摂取量が多く、高血圧の患者が多い傾向にあるためカリウムを積極的に摂取することが重要だと考えられています。

厚生労働省が定めるカリウムの1日当たりの摂取目標量は以下のとおりです。

【1日当たりのカリウムの摂取目標量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18歳以上 | 3,000mg以上 | 2,600mg以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもなど、カリウムを豊富に含む食品を積極的に摂取しておきたいものですね。

ただし腎機能が低下している方はカリウムの排出量が低下し、血中のカリウム濃度が上昇してしまうためカリウムの摂取制限を行わなくてはならない場合があります。

腎臓に持病のある方は主治医の指示に従うようにしましょう。

2-10.マグネシウム

じゃがいもにはマグネシウムも豊富です。

生のじゃがいものマグネシウム含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりのマグネシウム含有量】

| 食品名 | 加工状態など | マグネシウム含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 19mg |

| じゃがいも | 皮なし | 19mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

マグネシウムはほとんど全ての代謝や体内で物質を合成するはたらきに欠かせない必須ミネラルです。

またカルシウムと共に骨の健康を保つはたらきもあります。

厚生労働省が定めるマグネシウムの1日当たりの摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりのマグネシウムの摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 340mg | 270mg |

| 30〜49歳 | 370mg | 290mg |

| 50〜64歳 | 370mg | 290mg |

| 65〜74歳 | 350mg | 280mg |

| 75歳以上 | 320mg | 260mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもなど、マグネシウムを含む食品を積極的に摂取しておきましょう。

2-11.鉄

じゃがいもには鉄も豊富に含まれています。

生のじゃがいもの鉄含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりの鉄含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 鉄含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 1.0mg |

| じゃがいも | 皮なし | 0.4mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

皮付きと皮なしで含有量が大きく異なり、皮付きの方が倍以上の鉄が含まれていることが分かりますね。

鉄を摂取したい場合は皮が付いたまま調理した方が良いといえるでしょう。

鉄は必須ミネラルの一種で、血液中の赤血球に「ヘモグロビン」として含まれ、酸素の運搬や細胞の呼吸において重要なはたらきを果たしています。

また酵素の構成要素としても欠かせません。

不足すると貧血を起こし、運動機能や免疫機能の低下を招く恐れがあります。

月経のある方や妊娠中・産後の方、乳児にとっては特に不足が問題となるため、十分に摂取することが重要です。

厚生労働省が定める鉄の1日当たりの摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりの鉄の摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 | |

|---|---|---|---|

| 月経あり | 月経なし | ||

| 18〜29歳 | 7.5mg | 10.5mg | 6.5mg |

| 30〜49歳 | 7.5mg | 10.5mg | 6.5mg |

| 50〜64歳 | 7.5mg | 11.0mg | 6.5mg |

| 65〜74歳 | 7.5mg | - | 6.0mg |

| 75歳以上 | 7.0mg | - | 6.0mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

食べ物に含まれる鉄はたんぱく質と結合し主に動物性食品に多く含まれる「ヘム鉄」と、植物性食品に多く含まれる「非ヘム鉄」に分けられます。

日本人は非ヘム鉄を多く摂取していると考えられていますが、非ヘム鉄の吸収率はヘム鉄に比べ低いとされています。

非ヘム鉄の吸収率を上げるためには、非ヘム鉄の吸収を良くするはたらきがあるたんぱく質やビタミンCを一緒に摂取することがおすすめです。

一方で繊維質の食品や茶などは非ヘム鉄の吸収を阻害することが分かっています。

じゃがいものようにビタミンCも豊富に含む食品から摂取したり、同時にたんぱく質を多く含む食品を摂取したりするよう心掛けると良いでしょう。

2-12.銅

じゃがいもには銅も豊富に含まれています。

生のじゃがいもの銅含有量は以下のとおりです。

【生のじゃがいも100g当たりの銅含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 銅含有量 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮付き | 0.09mg |

| じゃがいも | 皮なし | 0.09mg |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

銅は必須ミネラルの一種で、体内では主に骨や筋肉、血液に存在します。

またたんぱく質と結合し体内で起こるさまざまな反応に触媒として関わっています。

さらに鉄と共に血をつくる機能にも関与していますが、通常の食生活を送っていれば不足による不調が起こる心配はありません。

厚生労働省が定める銅の摂取推奨量は以下のとおりです。

【1日当たりの銅の摂取推奨量】

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18〜29歳 | 0.9mg | 0.7mg |

| 30〜49歳 | 0.9mg | 0.7mg |

| 50〜64歳 | 0.9mg | 0.7mg |

| 65〜74歳 | 0.9mg | 0.7mg |

| 75歳以上 | 0.8mg | 0.7mg |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

じゃがいもなどさまざまな食品から銅を摂取しておきましょう。

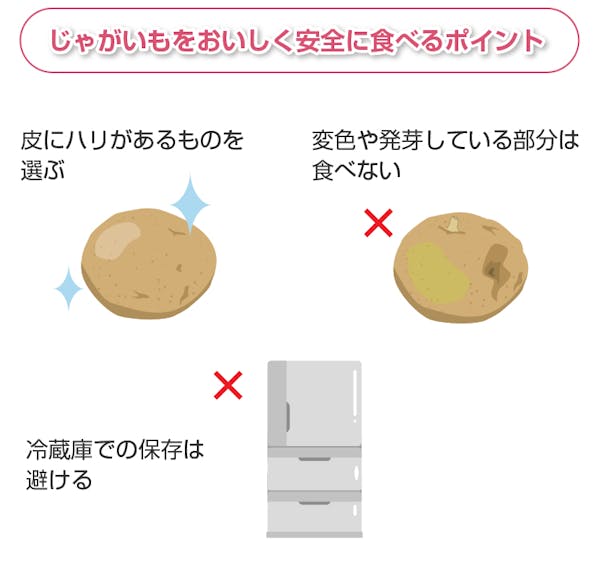

3.じゃがいもをおいしく安全に食べるポイント

「おいしいじゃがいもの見分け方が知りたい」

「じゃがいもには毒があるって聞いたけど本当?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

さまざまな栄養素が含まれているじゃがいもですが、せっかくならおいしく食べたいものですよね。

おいしいじゃがいもを見分けたり、長持ちさせたりするためにはどうしたら良いのでしょうか。

またじゃがいもには毒性が生じる場合もあるので、しっかりと見分けて避けることが重要です。

ここではじゃがいもをおいしく安全に食べるためのポイントを四つご紹介しましょう。

ポイント1 皮にハリがあるものを選ぶ

じゃがいもは表面が滑らかで皮が薄く、ハリがあるものを選びましょう。

シワがあるものやあまり大き過ぎるものは避けることがポイントです。

また男爵は形が丸いもの、メークイーンは形がやや平べったく重いものを選ぶのが良いといわれています。

どの品種であっても、傷や褐色の斑点があるものは避けることも重要です。

ポイント2 変色や発芽している部分は食べない

じゃがいもが緑色に変色していたり、発芽していたりする場合は食べないようにしましょう。

じゃがいもには微量の天然毒素が含まれており、通常の状態では問題ありませんが芽や変色した皮には多く含まれているため、食べると食中毒になってしまう恐れがあります。

該当の部分は十分に取り除くことが重要です。

皮に緑色の部分があった場合、緑色の部分の周りも含め、皮を厚めにしっかりとむきましょう。

また芽が出ていた場合も、その周りの部分も含めて取り除くことがポイントです。

食べたときに苦味を感じた場合には毒素が増えている恐れがあるので食べるのをやめるようにしてくださいね。

家庭菜園などで栽培された未熟なじゃがいもも毒素が多い場合があるので要注意です。

ポイント3 冷蔵庫での保存は避ける

じゃがいもを冷蔵庫で保存しているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

実はじゃがいもは冷蔵庫で保管するのは避けた方が良いといわれています。

冷蔵庫で保管するとじゃがいもに含まれているでんぷんが低温障害を起こしてしまい、中身が変色したり、硬くなったりしてしまう恐れがあるのです。

かごや穴を開けたポリ袋など通気性を確保した上で、暗く涼しい場所に保存しましょう。

20度以上の環境では芽が出たり腐ったりしやすくなるので、10度くらいの涼しい場所での保管が理想的です[7]。

夏場などで室温が高く、冷蔵庫で保存したい場合には他よりも温度の高い野菜室に入れると良いでしょう。

4.じゃがいもの栄養についてのまとめ

じゃがいもは南アメリカのアンデス山脈が原産のナス科の野菜です。

生のじゃがいも100g当たりのカロリーは皮付きで51kcal、皮なしで59kcalです[8]。

じゃがいもには糖質や食物繊維の他、ビタミンB1、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸、パントテン酸、ビタミンCといったさまざまな水溶性ビタミンが多く含まれています。

またカリウム、マグネシウム、鉄、銅といったミネラルも豊富です。

さまざまな栄養素を含むじゃがいもですが、天然毒素が含まれているため選び方や保存方法には注意が必要です。

皮にハリがあるものを選び、シワのあるものや大き過ぎるものは避けるようにしましょう。

また緑色に変色していたり芽が出ていたりする部分は毒素が多い恐れがあるため、調理の際、そのような部分があればしっかりと取り除くようにしてください。

また冷蔵庫に入れることは避け、風通しが良く涼しい場所で保存するのがおすすめです。

室温が高く冷蔵したい場合には野菜室に入れるようにしましょう。

この記事を参考に、さまざまな栄養素が豊富に含まれているじゃがいもを料理に活用してみてくださいね。

[8] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」