バナナでタンパク質は摂れる?含有量やその他の栄養素・効果を解説!

「バナナでタンパク質は摂れるのかな?」

「バナナは体に良いイメージがあるけど、どんな栄養素が摂れるんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

バナナにはタンパク質が含まれていますが、主なタンパク源とするのは難しいため他の食品からタンパク質を摂取する必要があります。

また、バナナはタンパク質以外にも栄養素が含まれており、それぞれ体内で重要なはたらきを果たしてくれます。

さらにバナナの栄養素を活かすためには、おすすめの食べるタイミングがあります。

そこでこの記事では、バナナに含まれるタンパク質量やその他の栄養素、バナナを食べるおすすめのタイミングをご紹介します。

1.バナナに含まれるタンパク質とカロリー

生のバナナには、100g当たり1.1gのタンパク質が含まれています[1]。

また水分が抜け成分が凝縮されているドライバナナは、100g当たり3.8gのタンパク質を含んでいます[1]。

含有量を聞いただけでは多いのか少ないのか分からない、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

厚生労働省が定めるタンパク質の1日当たりの推定平均必要量および推奨量は以下のとおりです。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 | 推奨量 |

| 18〜64歳 | ||||

| 65歳以上 | ||||

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成

男性の推定平均必要量および女性の推奨量は50gですが、バナナからこの量のタンパク質を摂取するには45本半のバナナを食べる必要が生じてしまいます。

なお、タンパク質含有量が多いことで知られる鶏ささみは、生で100g当たり23.9gのタンパク質を含んでおり、大きな差があることが分かります[1]。

つまり、バナナを主なタンパク源とするのは難しいため、他の食品からタンパク質を補給する必要があるのです。

ただし果物は全般的にタンパク質の含有量が少ない傾向にあり、食品中に含まれている成分を確認できる文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」においても、バナナよりタンパク質含有量が多く、身近な生の果物はほとんどないといえます。

またカロリーが気になる方もいらっしゃるかもしれません。

バナナのカロリーは100g当たり93kcalです[1]。

参考までに他のフルーツのカロリーを見ておくと、いちごは100g当たり31kcal、りんご(皮なし)は100g当たり53kcal、ぶどう(皮なし)は100g当たり58kcalです。

水分の多い他の果物よりはややカロリーが高いといえるでしょう。

2.タンパク質を手軽に摂れるおすすめの食品

「バナナのように手軽に食べられてタンパク質を摂れる食品はあるのかな?」

バナナのように持ち運びやすくすぐに食べられて、タンパク質を摂取できる食品があると便利ですよね。

そこで、この章ではタンパク質を手軽に摂れるおすすめの食品をご紹介しましょう。

【手軽にタンパク質を摂れる食品100g当たりのタンパク質含有量とカロリー】

| 食品名 | タンパク質含有量 | カロリー |

|---|---|---|

| 鶏卵(全卵、ゆで) | 12.5g | 134kcal |

| プロセスチーズ | 22.7g | 313kcal |

| ヨーグルト(全脂無糖) | 3.6g | 56kcal |

この他サラダチキンやプロテインもおすすめの製品のため、この章ではそれぞれについて詳しくご紹介します。

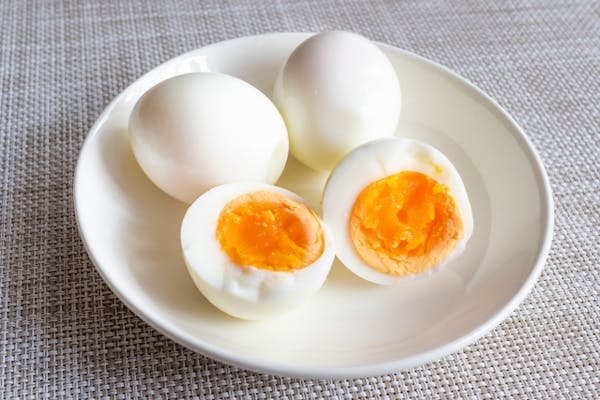

2-1.ゆで卵

「ゆで卵」はタンパク質を手軽に摂れる食品の一つです。

ゆで卵には、100g当たり12.5gのタンパク質が含まれています[2]。

卵はタンパク質が多く含まれているだけではなくビタミンやミネラルなども含んでいるため、栄養価の高い食品といわれています。

さらに卵は低カロリーでもあることから、ダイエットに適した食べ物といえるでしょう。

ゆで卵は殻をむいてそのまま食べることができるため、手軽に摂れる高タンパク食品としておすすめです。

2-2.サラダチキン

次に紹介するのは「サラダチキン」です。

サラダチキンは鶏肉を蒸して味付けしたものです。

タンパク質を多く含むといわれる肉類のなかでも、サラダチキンは手軽にタンパク質を摂れる食品として知られています。

主に鶏のむね肉を使用しており、タンパク質が多く含まれているだけでなく低カロリーであるため、筋トレやダイエットをしている人に人気があります。

味付けのバリエーションも豊富で、飽きずに楽しめる点も魅力の一つです。

コンビニやスーパーでは多様な種類のサラダチキンが販売されているため、好みに合わせて試してみるのも良いでしょう。

2-3.チーズ

「チーズ」は乳製品のなかでもタンパク質を多く含んでおり、手軽に摂れる食品としておすすめです。

チーズの種類によってもタンパク質の含有量は異なりますが、プロセスチーズには100g当たり22.7gのタンパク質が含まれています[3]。

チーズのなかには一口サイズに個包装されている商品もあるため、少量で手軽にタンパク質を補給するのに適しています。

その他にもパンに挟んだり他の食品と一緒に焼いたりするのに適したチーズもあるため、さまざまな食べ方で取り入れることができます。

2-4.ヨーグルト

チーズと同じ乳製品の代表である「ヨーグルト」もタンパク質を手軽に摂れる食品としておすすめです。

ヨーグルト(無糖)には、100g当たり3.6gのタンパク質が含まれています[4]。

このように、通常のヨーグルトはチーズに比べるとタンパク質の含有量は少ないですが、最近ではタンパク質を多く含むヨーグルトもあります。

2-5.プロテイン

さらに食事以外でタンパク質を補給する場合は、「プロテイン」を摂るのも良いでしょう。

プロテインはいくつか種類があり、主にホエイプロテインやカゼインプロテイン、ソイプロテインがあります。

ホエイプロテインは牛乳に含まれるタンパク質のことです。

水に溶けやすく他のプロテインよりも吸収が早いという特徴があり、筋トレ後の栄養補給に適しています。

カゼインプロテインも牛乳に含まれるタンパク質の一つです。

ホエイプロテインとは異なり水に溶けにくい性質を持っているため、吸収がゆっくりであることが特徴です。

そのため、カゼインプロテインは満腹感を持続することに役立つダイエット向けのプロテインといわれています。

ソイプロテインは大豆に含まれるタンパク質のことです。

ホエイプロテインよりもゆっくり吸収される特徴があり大豆イソフラボンという女性の健康に役立つ成分も含まれているため、ダイエット中の人や女性に適しています。

それぞれの特徴に合わせてプロテインを選択してくださいね。

3.バナナに含まれるその他の栄養素

「バナナにはタンパク質以外にどんな栄養素が含まれているのかな?」

「バナナはどんな栄養素があるんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

バナナはビタミンやミネラルなどの栄養素が含まれており、健やかな生活を送るうえでさまざまなメリットが期待できます。

そこでこの章では、バナナに含まれる栄養素とそれらのはたらきについてご紹介します。

3-1.炭水化物(糖質・食物繊維)

バナナには100g当たり22.5gの炭水化物が含まれています[6]。

炭水化物はヒトの体のエネルギーとなる糖質とヒトの消化酵素では消化できない食物繊維に分けられ、いずれも体内で重要な役割を果たします。

それぞれについてご説明しましょう。

糖質は脳の主要なエネルギーとなるブドウ糖の他に「でんぷん」や「果糖」「ショ糖」などのいくつかの種類がありますが、バナナには以下のようにさまざまな種類の糖質が含まれています。

【バナナ100g当たりの糖質含有量】

| 種類 | 含有量 |

|---|---|

| でんぷん | 3.1g |

| ブドウ糖 | 2.6g |

| 果糖 | 2.4g |

| ショ糖 | 10.5g |

| 麦芽糖 | 微量 |

| 計 | 18.5g |

ブドウ糖はそのまま脳のエネルギーとなる糖であり、素早く吸収されます。

また果糖は吸収された後、ブドウ糖よりも早くエネルギーとして利用されます。

一方、でんぷんやショ糖は体内でブドウ糖に分解されてからエネルギーになります。

バナナは食べてすぐにエネルギーになるだけでなく、持続的にエネルギーを補給してくれる食材であるといえるのです。

なお、筋トレなどの激しい運動では最初に肝臓や筋肉に蓄えられている糖質がエネルギーとして利用されますが、体内に蓄えられる糖質の量は少なく、次に筋肉を分解してタンパク質をエネルギーとして利用します。

せっかく筋トレを行って筋肉を育てようとしても体内にエネルギー源となる糖質が不足していると筋肉がエネルギー源として消費され減ってしまうと考えられるのです。

そのため筋トレ前には糖質の補給が重要だといわれています。

とはいえ、筋トレ前にしっかり食事を摂ると運動中にパフォーマンスが落ちたり、気持ち悪くなったりしてしまう可能性があります。

筋トレを行っている人はトレーニング前にバナナでエネルギー補給をするのも良いかもしれませんね。

また食物繊維はおなかの調子を整える他、糖質・脂質・ナトリウム(食塩)の吸収を防ぐため、これらが原因となって起こる肥満や糖尿病、高血圧といった生活習慣病の予防・改善に役立ってくれます。

ダイエット中は特に意識して摂取しておきたい栄養素の一つだといえるでしょう。

3-2.ビタミンB6

バナナには100g当たり0.38mgのビタミンB6が含まれています[7]。

特にタンパク質を構成する物質「アミノ酸」の代謝に関わっているため、タンパク質摂取量が増えると、それに伴ってビタミンB6の必要量も多くなります。

筋トレなどをしていて、タンパク質の摂取量を増やしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

タンパク質が体内ではたらくためには、ビタミンB6の摂取も欠かせないと考えられるのですね。

またビタミンB6は皮膚や粘膜の健康にも関わっており、不足すると皮膚炎や口内炎、口角炎、舌炎などの原因となるので、美容や健康にも重要な栄養素だといえます。

3-3.ナイアシン

「ナイアシン」もバナナに含まれている栄養素です。

ナイアシンはビタミンB群の一つであり、バナナ100g当たり0.9mg(ナイアシン当量)含まれています[8]。

ナイアシンはエネルギーをつくり出したり脂質やタンパク質の代謝をサポートしたりなど幅広い作用に関わっているため、生きていくうえで欠かせません。

基本的に栄養バランスの良い食事が摂れていればナイアシンが不足する恐れはありませんが、アルコールの過剰摂取が長期化すると欠乏状態となり皮膚炎や下痢などの症状が起こることもあります。

3-4.カリウム

バナナには100g当たり360mgのカリウムが含まれています[10] 。

カリウムはミネラルの一つであり、浸透圧を調節して一定に保ったり神経や筋肉の機能に関わったりする栄養素です。

また、カリウムは食塩の主成分であるナトリウムを体内から排出する作用もあるため、ナトリウムを摂り過ぎて起こる高血圧やむくみの改善に役立ちます。

日本人は他の国に比べてナトリウムの摂取量が多いといわれており、高血圧などを予防するために減塩とカリウムの摂取が重要視されています。

通常の食生活ではカリウムが不足することはありませんが、血圧が気になる場合はバナナを取り入れてみるのも良いかもしれません。

3-5.マグネシウム

ミネラルの一種である「マグネシウム」もバナナに含まれています。

マグネシウムの含有量は、バナナ100g当たり32mgです[11]。

マグネシウムは、カルシウムなどと一緒に骨をつくったり体温や血圧を調節したりする機能を持っています。

それだけではなく、マグネシウムは体のさまざまな代謝に関わっており、人間の体に欠かせない栄養素です[11]。

マグネシウムは大豆や海藻などに多く含まれていますが、バナナは果物のなかでもマグネシウムを多く含んでいるといわれています。

健康な人で通常の食事を摂れていれば、マグネシウムが不足する可能性は低いと考えられていますが、不足すると吐き気や眠気、食欲不振などの症状が現れるため、日頃からマグネシウムを含む食品を摂取することが大切です。

4.バナナを食べるおすすめのタイミング

「バナナを食べるのにおすすめのタイミングってあるのかな?」

このようにバナナの栄養素を効果的に摂取するための食べるタイミングを知りたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。

この章では、バナナの栄養素を効果的に摂る食べ方を解説していきます。

4-1.朝に摂取する

バナナは朝に食べることがおすすめです。

バナナに含まれるビタミンB6や必須アミノ酸のトリプトファンは、睡眠に関わるホルモンをつくるのに必要な栄養素です。

ヒトは夜に「メラトニン」というホルモンの分泌が増えることで眠気を感じます。

このセロトニンは、睡眠にはたらく「メラトニン」というホルモンを分泌するのに大きく関わっています。

メラトニンは神経伝達物質である「セロトニン」を材料とするため、日中に十分な量のセロトニンをつくっておくことが大切とされています。

このセロトニンをつくるために必要となるのがビタミンB6とトリプトファンです。

ただし、セロトニンの分泌には摂取してから半日以上かかるといわれています。

朝はバナナを食べるのに良いタイミングだといえるでしょう。

4-2.運動前に摂取する

運動前にバナナを摂ることもおすすめです。

運動するにはエネルギーが必要であり、エネルギーが不足した状態で運動すると筋肉が分解されトレーニング効果が減る恐れがあります。

そのため、運動前にエネルギーを補給することが重要です。

バナナはエネルギーのもととなる糖質と、エネルギーをつくるのをサポートするビタミンB群も含まれており、効率良くエネルギーをつくることができます。

運動前にバナナを摂ることでエネルギー補給に役立てましょう。

5.バナナに含まれるタンパク質についてのまとめ

バナナには100g当たり1.1gのタンパク質が含まれます[13]。

またドライバナナのタンパク質含有量は3.8gです[13]。

タンパク質の推奨量は男性では18〜64歳で65g、65歳以上で60g、女性では18歳以上で50gです[14]。

このためバナナのタンパク質含有量はさほど多いとはいえず、他の食べ物からも摂取する必要があります。

タンパク質をバナナのように手軽に食べられるものから摂取したいという場合、ゆで卵やチーズ、ヨーグルトといった食品がおすすめです。

またサラダチキンやプロテインといった、タンパク質含有量の多さをうたう製品も適宜活用してみましょう。

バナナにはエネルギー源になる栄養素のなかでも糖質が豊富です。

特に筋トレ前には糖質の摂取が重要だといわれているので、タンパク質の摂取ではなく、エネルギー補給を目的としてバナナを食べるのも良いでしょう。

またタンパク質の代謝に必要なビタミンB6、エネルギーを生み出すのに必要なナイアシンなどのビタミン類も含まれています。

他にも高血圧やむくみの予防・改善に有効なカリウムや、代謝に欠かせないマグネシウムも含まれていますよ。

バナナは朝や運動前に摂取するのにおすすめのフルーツです。

タンパク質は他の食べ物からも補給しつつ、バナナを食生活に取り入れてみてくださいね。

[13] 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

[14] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」