「70代の血圧はどのくらいが正常なんだろう?」

「血圧が高いとどんなリスクがあるのか、改善方法を知りたい。」

70代になり、血圧を意識している方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省が発表した「令和元年 国民健康・栄養調査」によると70歳以上の日本人の7割程度が高血圧症ということが判明しています。

高血圧はそれ自体には自覚症状がないものの、動脈硬化を進行させ脳卒中や心筋梗塞などを起こす恐れがあります。

高齢者の高血圧を改善するには生活習慣の改善が必要ですが、若年層・中年層とは異なる対策が求められるでしょう。

この記事では70代の血圧の平均値や高血圧改善のためのポイントについて解説していきます。

日常生活を送る上で急激な血圧上昇を避けるために気を付けるべき点も紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

1.血圧の正常値とは?

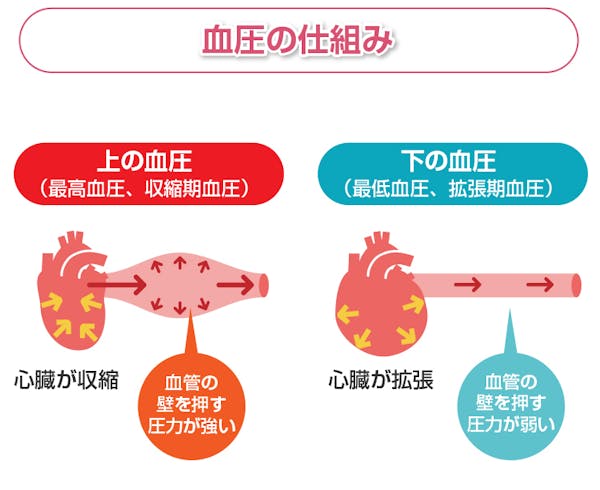

血圧の正常値について紹介する前に、そもそも血圧とはどんなものなのかについて解説します。

血圧とは酸素や栄養素を送る役割を担う血液が、心臓から全身に送り出される際に血管の内壁を押す力のことです。

心臓は全身に血液を送り出す際に収縮と拡張を繰り返しているため、収縮時と拡張時とで血圧の値は変動します。

血液を送り出す際に心臓が収縮して血管に圧力がかかっている際の値を「上の血圧」、または「最高血圧(収縮期血圧)」と呼びます。

一方で次に送り出す血液をため込むために心臓が拡張している状態の値が「下の血圧」、「最低血圧(拡張期血圧)」です。

「70代の血圧の正常値がどれくらいなのか知りたい」

このように思っている方もいらっしゃるでしょう。

実は血圧の正常値は年齢に左右されることなく、統一された値が設定されています。

診察室血圧の場合には最高血圧は120mmHg未満、最低血圧は80mmHg未満が正常血圧とされています[1]。

診察室血圧とは文字どおり病院の診察室で測定した際の血圧のことです。

人によっては緊張して普段より高い数値が出る場合もあるでしょう。

診察室血圧に対して家庭で測定した血圧を家庭血圧、もしくは診察室外血圧と呼びます。

家庭血圧の場合には診察室血圧よりも5mmHg低い値が基準となるため、最高血圧は115mmHg未満、最低血圧は75mmHgが正常血圧となります[1]。

【診察室で計測した場合の成人の血圧値の分類(mmHg)】

| 分類 | 最高血圧 | 最低血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120未満 | かつ | 80未満 |

| 正常高値血圧 | 120~129 | かつ | 80未満 |

| 高値血圧 | 130~139 | かつ/または | 80~89 |

| Ⅰ度高血圧 | 140~159 | かつ/または | 90~99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160~179 | かつ/または | 100~109 |

| Ⅲ度高血圧 | 180以上 | かつ/または | 110以上 |

【関連情報】 「血圧の年代別・男女別平均値を紹介!基準値や高血圧の改善方法は?」についての記事はこちら

2.70代の血圧の平均値

「70代の血圧の平均値はどれくらいなのか知りたい」

自分の血圧が他の方と比べて高いのかあるいは低いのか把握するためにも、平均値を知っておきたいという方もいらっしゃるでしょう。

70歳以上の男性の血圧の平均値は最高血圧が133.9mmHg、最低血圧が74.5mmHg、女性の平均値は最高血圧が133.1mmHg、最低血圧が73.9mmHgです[2]。

一方で20歳以上の男性の最高血圧の平均値は129mmHg、最低血圧の平均値が76.7mmHg、同じく20歳以上の女性の最高血圧の平均値は122.7mmHg、最低血圧の平均値が72.8mmHgです[2]。

これらの値と比べてみると、70代の値が高い傾向にあることが分かりますね。

成人全体の値と比べてみると、70代の値が高い傾向にあることが分かりますね。

加齢に伴う血圧の上昇は血管の弾力性が失われ血流が悪くなることで起こるものや、飲酒や喫煙、肥満、塩分の多い食事など生活習慣によるものがあります。

3.血圧が正常値を上回った場合の影響

「血圧が正常値よりも高い場合にはどんな影響が出るのかな?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上になると高血圧と診断されます[3]。

高血圧には肥満や運動不足といった生活習慣などが原因となる「本態性高血圧」と病気が原因とされる「二次性高血圧」がありますが、日本人の高血圧のほとんどが本態性高血圧といわれています。

高血圧患者は高齢になるにつれ増加する傾向にあり、厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」によると70代では68.6%もの人が高血圧を発症していることが分かりました[4]。

高血圧は自覚症状がほとんど見られないものの、慢性化すると動脈硬化になり、狭心症や脳梗塞など命を脅かす病気を引き起こします。

また高齢者の高血圧には特有の特徴があります。

【高齢者の高血圧の特徴】

- 最高血圧が高くなり,最低血圧との差が広がる傾向にある。

- 一定の血液量を維持する機能が低下するため,脳への血流量が減少する。

- 自律神経機能の低下や動脈硬化によって夜間の睡眠中にもかかわらず血圧が下がらない。

- 糖尿病を併発することが多い。

- 温度差や水分不足などによって脳卒中や心臓病を起こしやすい。

このような高齢者の高血圧の特徴を把握し、血圧を上手にコントロールすることができれば狭心症や脳梗塞などの予防につながるでしょう。

高齢者が日常生活を送る上で血圧の急上昇を避けるために気を付けるべきポイントについては、後ほど解説します。

4.血圧を正常に保つためのポイント

「血圧を正常に保つにはどのようなことに気を付けるべきなのかな?」

高血圧を改善するためには基本的に生活習慣の改善が求められます。

しかし体力の低下や運動によるけがのリスクなどを考えると、高齢者が若年層、中年層と同じような対策を行うのは難しいと考えられます。

また極端に生活習慣を変えてしまうとQOLを低下させてしまう恐れがあるため、注意が必要です。

年齢に合わせた対策を行い、血圧を正常に保つようにしましょう。

ポイント1 食生活を見直す

血圧を正常に保つためには食生活を見直す必要があります。

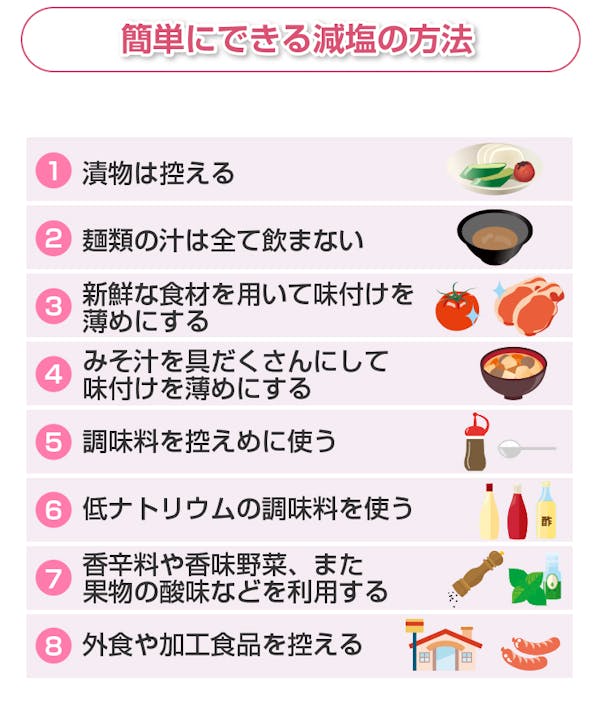

特に高齢者は食塩を摂取すると血圧が上がりやすいため、減塩することは血圧を下げるのに有効な対策といわれています。

高血圧を引き起こす要因はさまざまなものがありますが、日本人にとっては食塩の過剰摂取が最大の原因といわれています。

本来、食塩の形で摂取した余分なナトリウムは腎臓のはたらきによって尿として排出されます。

しかし、塩分を過剰に摂取すると体液の塩分濃度を一定に保つために、多くの水分を摂り込み体液量を増加させます。

このように体液量が増えるとその分体内を循環させる血液量が増加し、血圧の上昇につながると考えられます。

1日に摂取する際の塩分量は6g未満を目標に減塩に取り組みましょう[5]。

塩分の過剰摂取を防ぐには、以下のような点に注意してください。

しかし過度な減塩は汗をたくさんかいた際は脱水を引き起こしたり、味付けの変化によって食事の摂取量が低下し低栄養を引き起こしたりする恐れもあるため注意が必要です。

また過剰に摂取したナトリウムはカリウムを多く含む野菜や果物を摂取することで、体外への排出を促すことができます。

薬味や調味料を使うなど調理を工夫したり、塩分の排出を促す食品を上手に摂取したりして無理のない減塩を心掛けてくださいね。

ポイント2 定期的な運動を行う

定期的な有酸素運動は血圧を正常に保つための対策として有効です。

高血圧を改善するためには毎日30分以上の有酸素運動が推奨されています[6]。

しかし高齢者では、転倒や関節障害などのリスクおよび心臓への負担を考慮すると、通常の速度での歩行が望ましいでしょう。

もちろん通常の速度での歩行でも血圧を下げる効果は十分望めます。

厚生労働省が公表した「健康日本21(第2次)」によると、65歳以上は男性7,000歩、女性6,000歩という数値が1日の歩数目標として設定されています[7]。

高血圧の度合いや合併症の有無などは人によって異なるため、事前にどの程度運動して良いのか医師に相談するようにしましょう。

ポイント3 適正体重に戻す

肥満を解消し適正体重に戻すことは高齢の高血圧患者の場合でも、血圧を下げることにつながります。

適正な血圧を維持するためにも70代の適正体重を把握しましょう。

70代の目標とすべきBMIは21.5~24.9です[8]。

近年では日本人の食習慣が変化したことによってメタボリックシンドロームを伴う高血圧患者数が増加しつつあります。

なかでも65歳以上の男性はメタボリックシンドロームを疑われる人が約4割近くいるという調査結果も出ており、高齢者にも肥満対策が必要なことが分かるでしょう[11]。

内臓脂肪が過剰に蓄積すると、脂肪細胞から分泌される物質によって血管を収縮させたり、過食によるインスリンの過剰分泌で体液量が増加したりすることで血圧を上昇させます。

このようにメタボリックシンドロームと診断されなくとも、内臓脂肪型肥満であれば血圧が上昇する恐れがあるため、肥満を解消する必要があるのです。

しかし急に減量することは、かえって健康に悪い影響がある恐れもあるため注意しなければいけません。

減量を始める際は自分の適正体重や減量方法、減量に要する期間などについて、必ず医師に尋ねるようにしてくださいね。

ポイント4 禁煙する

禁煙は血圧を正常に保つための対策として有効です。

普段からたばこを吸っている人は禁煙しましょう。

たばこには人体にさまざまな悪影響を及ぼす成分が含まれているのです。

例えばニコチンは血管を収縮させ血圧を上げ、一酸化炭素は血中で酸素を運搬する「ヘモグロビン」と結び付き体や細胞への酸素の供給を阻害します。

たばこに含まれるこれらの成分は動脈硬化を促進させ、狭心症や心筋梗塞などの「虚血性心疾患」、脳梗塞などの病気を引き起こす恐れがあります。

このように喫煙は高血圧だけでなく重篤な病気を招く可能性があるため、全ての年齢層において禁煙が推奨されています。

ポイント5 飲酒を控える

血圧を正常に保つために飲酒を控えることは重要です。

飲酒が体や精神に与える影響は、飲酒量ではなくお酒に含まれる純アルコール量が基準となります。

1日のアルコール摂取量の目安は、純アルコール換算で約20g程度です[12]。

これはビールなら500mLの中瓶1本分、日本酒なら1合(180mL)程度ということになります[12]。

また女性の場合は男性と比べて体や肝臓が小さいことで、男性よりも少ない量でアルコールの影響を受けやすいため、男性よりも摂取できるアルコール量は減らすようにしましょう。

他にもアルコールは脂肪に溶けにくいため、男性よりも脂肪が多い女性は飲酒時に血中アルコール濃度が高くなりやすいと考えられています。

血圧を正常な値に保つためにも適切な摂取量を守るようにしましょう。

2023年に発表された研究結果では、ノンアルコール飲料が飲酒量の減少に有⽤であり、減酒のきっかけにもなる可能性が明らかになりました[13]。

ストレスなく飲酒量を控えるために、ノンアルコール飲料を活用してみるのも良いですね。

[12] 厚生労働省「アルコール」

[13] H. Yoshimoto et al. 「Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: a randomized controlled study」(BMC Medicine, volume 21, Article number: 379 (2023) )

5.急な血圧上昇を招かないためのポイント

「日常生活のなかで急な血圧上昇を防ぐためにはどんなことに気を付けるべきなんだろう?」

高齢者の高血圧患者は何げないことが原因で血圧が上昇したり、心臓や脳に負担がかかったりします。

そのため日常生活を送る上で気を付けるべきポイントがいくつかあります。

ここでは急な血圧上昇を招かないためのポイントを四つ紹介します。

ポイント1 部屋の温度差に気を付ける

日常生活で急な血圧上昇を防ぐには部屋ごとに温度差がなるべく出ないようにしましょう。

リビングなどの暖かい部屋から脱衣所やトイレなど寒い場所に移動すると、温度差によって血管が収縮するため、血圧が上昇します。

また血圧が急激に変動すると血管や心臓に負担がかかり、脳出血や心筋梗塞といった疾患を引き起こすため、最悪の場合死につながる恐れもあるのです。

このように気温差による血圧の変動が心臓や血管の疾患を引き起こすことを「ヒートショック」と呼びます。

ヒートショックの影響を受けやすい人にはいくつかの特徴があり、そのなかには65歳以上の高血圧の人も該当するため、70代以上の高齢者も注意が必要だと分かりますね。

部屋の温度差による血圧の上昇を防ぐためにも、寒い部屋は暖房器具などを使いあらかじめ暖めておくようにしましょう。

10℃以上の温度差がある場合には特に危険といわれているので、できるだけ部屋の温度差をなくして血圧の急上昇、ヒートショックを防いでくださいね[14]。

ポイント2 こまめに水分補給する

こまめな水分補給も忘れないようにしましょう。

水分不足によって血液の水分量が減少すると血液の粘度が高まります。

血液の粘度が高い状態は血管が詰まりやすくなるだけでなく血圧の上昇にもつながるため、定期的に水分を摂取することが重要です。

特に高齢者は自分の喉の渇きに気付きにくいため、汗をかきやすい夏だけでなく冬も水分不足に気を付ける必要があるでしょう。

飲み物から摂取すべき1日の水分量は1.2Lですので、この量をこまめに摂取するようにしましょう[15]。

睡眠中も汗をかくことで水分が失われていくので、就寝前や起床後には水分を補給してくださいね。

もちろん血圧を上昇させる要因は水分不足だけではないため、水分を摂取しただけで高血圧が解消されるというわけではありません。

ただし過度な水分摂取は体液量を増加させ、かえって血圧を上げる要因になる恐れもあるため、適度な量の水分を摂取するようにしてください。

他にも腎臓に疾患がある場合には過度な水分摂取が害になることもあるため、医師に適切な水分摂取量について確認するようにしましょう。

ポイント3 急な動作をしない

血圧の急上昇を防ぐためにも急な動作をしないようにしましょう。

朝は血圧が徐々に上がり始める時間帯なので特にゆっくり行動するように気を付けてください。

朝起きたらまずは手足など体のストレッチを行い、十分にほぐすことが重要です。

このように準備をしっかり行ってから行動を開始しましょう。

ポイント4 ストレスを避ける

ストレスは血圧を上昇させる要因の一つでもあるため、ストレスを避けるようにしましょう。

特に65歳以上の高齢者はストレスによる血圧変動の影響を受けやすいため注意が必要です。

人体はストレスを受けると左右の腎臓の頭側に位置する「副腎髄質」からアドレナリンやノルアドレナリンが分泌されます。

そのためストレスと上手に付き合うことが重要です。

とはいっても自分では気付かないうちにストレスを感じている場合もあります。

自分のストレスに気付くためにも日常的に血圧を測定し、値に大きな変化がないかを確認するようにしましょう。

また不眠や風邪、胃痛、頭痛、腹痛、肩こりなどの体調不良もストレスが引き起こしている場合があるため、体調をチェックすることでストレスに気付くこともできます。

日々のストレスを解消し正常な血圧に保つためにも、適度な運動を行ったり、お風呂に入ったりと自分好みのストレス解消法を探してみてくださいね。

6.70代の正常な血圧についてのまとめ

血圧の正常値は年齢ごとに違いはありません。

20歳以上の場合、最高血圧120mmHg未満、最低血圧は80mmHg未満が血圧の正常値です[16]。

しかし加齢や生活習慣の乱れによって70代の平均値は、日本人の平均値を上回っています。

また高血圧と診断され慢性化した場合には、狭心症や脳梗塞などを引き起こす恐れがあります。

ある調査によると近年は70代の約7割が高血圧を発症しているため、多くの高齢者が高血圧には気を付ける必要があるでしょう。

血圧を適切な値に保つためには、食生活や運動、禁煙、摂取、減量など日々の生活習慣の改善が求められます。

また日常生活を送る上でも血圧が急上昇しないために注意すべきポイントを意識して生活しましょう。

[16] 厚生労働省 e-ヘルスネット「高血圧」