足腰を鍛えるメリットとおすすめの筋トレ、安全に行うための注意点

「足腰はちゃんと鍛えておいた方が良いのだろうか……」

「どんなトレーニングをすれば足腰を鍛えられるのかな?」

加齢や運動不足などで足腰に不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

足腰は立ったり歩いたり物を持ち上げたりといった、日常生活での行動を活発かつスムーズに行う上で極めて重要です。

足腰が弱ってくると長く歩けなくなる、階段の昇降がつらくなる、転倒しやすくなるなどの影響が出ます。

そうした状態を放置すると、将来的には介護が必要になったり寝たきりになったりする危険があります。

この記事では足腰が弱ることでの影響や鍛えるメリット、鍛えるべき筋肉について解説します。

また足腰を鍛えるためのトレーニングメニューや実施する際の注意点も詳しく紹介します。

活発な日常生活や元気な老後のために、この記事の内容を参考にしてくださいね。

1.足腰が弱ることによる健康への影響

「足腰が弱るとどんな影響が出るのかな?」

加齢や運動不足、病気やけがなどが原因で、以前よりも足腰が弱っていると感じる方もいらっしゃるでしょう。

足腰が弱る大きな原因としては、加齢や非活動的な生活に伴う筋力やバランス感覚の低下が挙げられます。

また関節や骨、脊椎などの病気から足腰が弱ることもあります。

足腰が弱ると、以下のような影響が出てくるといわれています。

【足腰が弱った場合の影響】

- 痛みが発生する

- 関節の可動域が狭くなる

- 筋力が低下する

- まひやしびれが起こる

- 転倒や骨折しやすくなる

- 体が硬くなる

- バランスが悪くなる

- 体力や運動能力が低下する

こうした状態はロコモティブシンドローム(通称:ロコモ)と呼ばれます。

ロコモであるかの診断について国立研究開発法人国立長寿医療研究センターは以下のようなチェック項目を公開しています。

【ロコモティブシンドロームのチェック項目】

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたり滑ったりする

- 階段を上るのに手すりが必要である

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

- 15分くらい続けて歩けない

- 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

- 家の中のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である

これら7項目のうち、一つでも当てはまった場合は足腰が弱りかけているとされています。 チェック項目に当てはまった場合でも、早い段階から適切な運動を取り入れることで、足腰や膝への負担を軽減できる可能性があります。

関連記事:シニアの膝痛予防!自宅でできる筋トレガイド【理学療法士が解説】

関連記事:高齢者の足腰が弱くなってしまった原因と症状について | 静岡老人ホーム紹介タウンYAYA

2.足腰を鍛えることによるメリット

「足腰を鍛えるとどんなメリットがあるのかな?」

足腰がしっかりしていることは、活動的に日常生活を送る上で極めて重要です。

これに加えて、足腰を鍛えることには大きなメリットが存在します。

この章ではそうしたメリットを紹介します。

メリット1 基礎代謝が向上する

足腰を鍛えると毎日の生活で消費されるエネルギーである「基礎代謝」が高くなり、消費カロリーが増加します。

筋トレで鍛えられる骨格筋が消費するカロリーは大きく、基礎代謝の22%にも及ぶため[2]、筋肉の量が増えると基礎代謝の向上が期待できるのです。

特に足腰には大きな筋肉が多いため、足腰を鍛えると効率的に基礎代謝を向上させられます。

基礎代謝が向上すると日々の消費カロリーが増えるため、太りにくく痩せやすい体になります。

肥満や生活習慣病が気になっている方には大きなメリットといえるでしょう。

メリット2 力が発揮しやすくなる

足腰を鍛えると、日々のさまざまな場面で力が発揮しやすくなります。

立ったり歩いたりという日常生活の基本動作は主に足腰の筋肉によって行われます。

また足腰の筋肉は重い物を持ち上げて運ぶような動作でも大きな役割を担います。

さらに、強い足腰は瞬発力や跳躍力が求められるスポーツのパフォーマンスをアップさせる事にもつながります。

このため足腰を鍛えることは活発な日常生活を送ったりスポーツを楽しんだりする上で非常に重要だといえるでしょう。

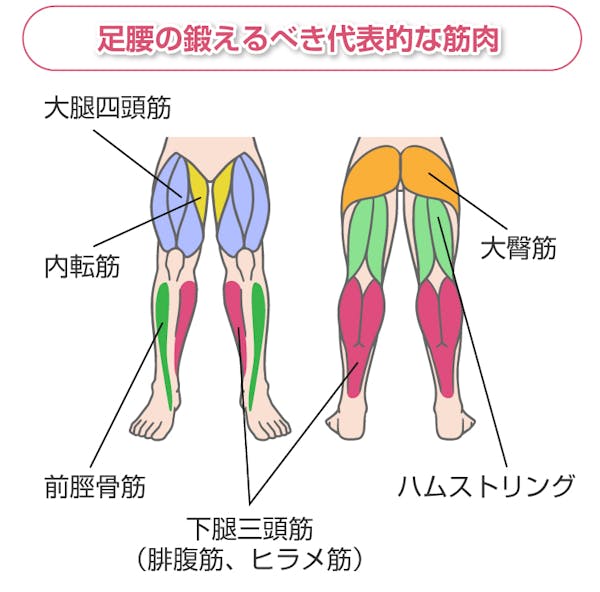

3.足腰の鍛えるべき代表的な筋肉

「足腰を鍛えるにはどの筋肉のトレーニングをすれば良いのかな?」

実際に足腰を鍛えるに当たり、どの筋肉を鍛えるべきなのか気になりますよね。

足腰にはお尻から太もも、ふくらはぎにかけていくつも大きな筋肉があります。

これらをトレーニングすることで効率良く足腰を鍛えることができます。

この章では足腰の代表的な筋肉を紹介していきます。

3-1.大腿四頭筋

大腿四頭筋は太ももの表側にある筋肉群の総称で、大腿直筋、中間広筋、外側広筋、内側広筋から構成されています。

大腿四頭筋は膝を伸ばしたり股関節を動かして脚を前に上げたりする動きで使われます。

歩く、立ち上がるなど下半身の主な動きのほとんどに関わる重要な筋肉です。

3-2.ハムストリングス

ハムストリングスは太ももの裏側にある筋肉群の総称で、大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋から構成されています。

ハムストリングスは膝を曲げたり股関節を動かして脚を後ろに上げたりする動きで使われます。

大腿四頭筋の逆の動きをする筋肉ですが、大腿四頭筋よりも筋力が弱くなりがちです。

大腿四頭筋との筋力差が開き過ぎるとスポーツなどでの急な負荷に耐えられず、肉離れなどを起こすリスクが高まるため注意が必要です。

3-3.内転筋

内転筋は太ももの内側にある筋肉群の総称で、大内転筋や長内転筋などで構成されています。

内転筋は主に脚を閉じる動作を担っています。

内転筋は日常生活ではあまり使われない筋肉のため、意識的にトレーニングで鍛える必要があります。

3-4.下腿三頭筋

下腿三頭筋はふくらはぎの筋肉群の総称で、腓腹筋とヒラメ筋から構成されています。

下腿三頭筋は膝を曲げたり足首を伸ばしたりする動作を担っています。

なかでもヒラメ筋は立ったり走ったりする際に下半身を固定するはたらきを持ち、長時間の立ち仕事や長距離走などの際に極めて重要です。

3-5.大臀筋

大臀筋(だいでん)はお尻の表層部についている体のなかでも特に大きな筋肉で、深層部の中臀筋や小臀筋などと共に臀筋群を構成しています。

大臀筋は股関節を動かして脚を後ろに上げたり、横に持ち上げたりする動作を担っています。

大臀筋が鍛えられていると下半身が安定し、体全体のバランスが保ちやすくなって転びにくくなります。

3-6.前脛骨筋

前脛骨(けいこつ)筋はすねの外側にある筋肉です。

前脛骨筋は爪先を上げる動作を担っています。

歩く際や走る際など、日常生活で常に使っている筋肉の一つです。

4.足腰を鍛えるメニュー

「足腰を鍛えるにはどんなトレーニングをすれば良いのだろう?」

効果的に足腰を鍛えるためのトレーニングメニュー、気になりますよね。

足腰の筋肉を鍛えて維持していくには筋トレが効果的です。

この章では特別な器具を用いずに自宅でできるトレーニングメニューを紹介します。

いずれも難しいものではないので、日課に組み込んでみてくださいね。

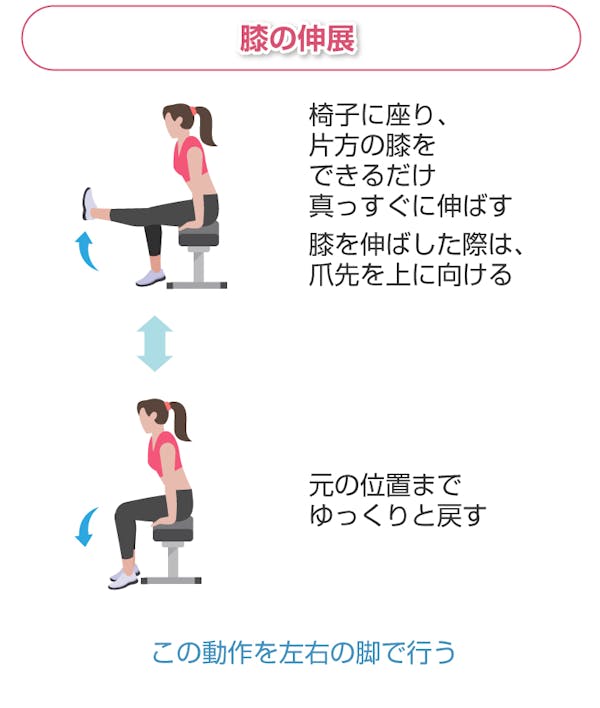

メニュー1 膝の伸展・屈曲

足腰を鍛えるためにまず行いたいのが膝の伸展と屈曲です。

これらはいずれも普通の椅子を用いて行うことができます。

膝の伸展はまず椅子に座り、片方の膝をできるだけ真っすぐに伸ばします。

膝を伸ばした際は、爪先は上に向けましょう。

元の位置までゆっくりと戻します。

この動作を左右の脚で行います。

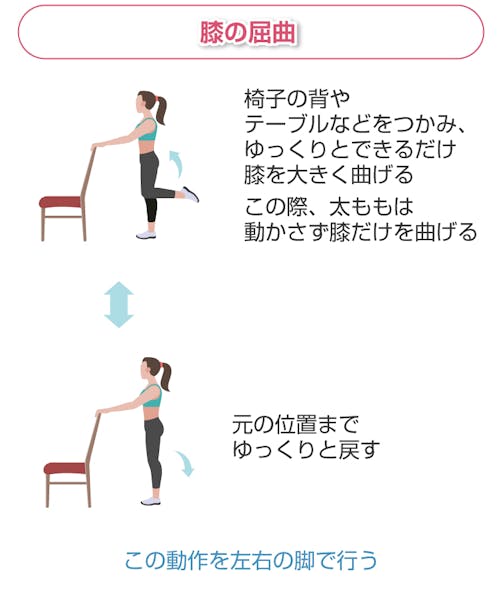

膝の屈曲はまず椅子の背やテーブルなどをつかみ、ゆっくりとできるだけ膝を大きく曲げます。

この際、太ももは動かさず膝だけを曲げるようにしましょう。

元の位置までゆっくりと戻します。

この動作を左右の脚で行います。

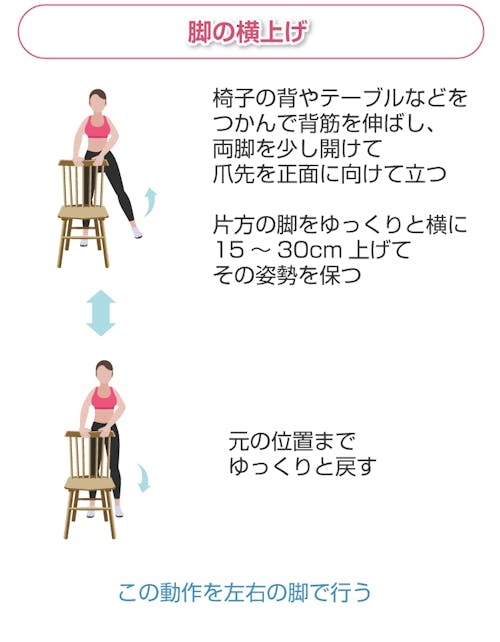

メニュー2 脚の横上げ

脚の側面を鍛えるには脚の横上げが効果的です。

この運動は普通の椅子やテーブルなどを用いて行います。

脚の横上げはまず椅子の背やテーブルなどをつかんで背筋を伸ばし、両脚を少し開けて爪先を正面に向けて立ちます。

片方の脚をゆっくりと横に15~30cm上げてその姿勢を保ちます。

元の位置までゆっくりと戻します。

この動作を左右の脚で行います。

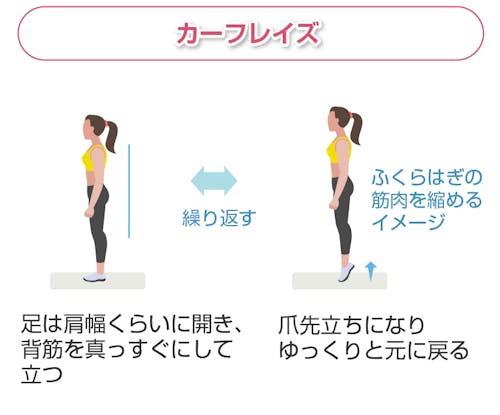

メニュー3 カーフ・レイズ

カーフ・レイズはふくらはぎの下腿三頭筋を鍛えられるメニューです。

カーフ・レイズはまず椅子の背やテーブルなどをつかみ、両脚を肩幅程度に広げて立ちます。

ゆっくりかかとを上げ、爪先立ちになります。

この際、ふくらはぎの筋肉を使うことを意識しましょう。

元の位置までゆっくりと戻します。

まずは両脚で行い、慣れてきたら片脚で行ってみましょう。

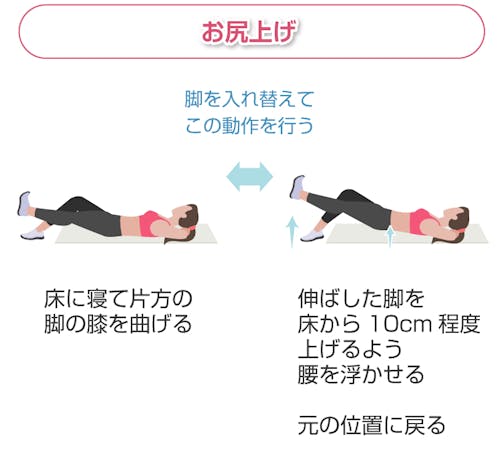

メニュー4 お尻上げ

お尻上げも足腰を鍛えるのに有効です。

お尻上げはまずあおむけに床に寝て片脚を伸ばし、もう片方の脚の膝を立てます。

膝を立てた方の脚を踏ん張り、伸ばした脚が床から10cm上がるように腰を浮かします。

この際、脚だけでなく腰全体を一緒に上げましょう。

元の位置までゆっくりと戻します。

脚を入れ替えてこの動作を行います。

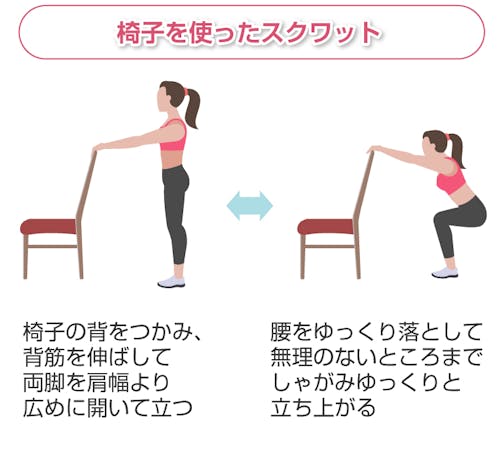

メニュー5 椅子を使ったスクワット

「スクワットをしたいけれど足腰がしんどい……」

スクワットは足腰を鍛えるのに効果的な運動ですが、足腰が弱っていて難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。

こうした方は、椅子を使ったスクワットで負担を軽減しながら鍛えることができます。

椅子を使ったスクワットはまず椅子の背をつかみ、背筋を伸ばして両脚を肩幅より広めに開いて立ちます。

手はそのままに腰をゆっくり下に落としてしゃがみます。

無理のないところまでしゃがんだら、ゆっくりと立ち上がります。

深呼吸をするペースで膝の曲げ伸ばしを5回程度繰り返しましょう。

また椅子から立ち上がり、座る動作を繰り返す「椅子スクワット」という方法もあります。

この方法は自然に上体を前頃したフォームになるため膝を痛めにくく、深くしゃがみ込まないことからより安全性が高く、足腰の弱った方向きだといえるでしょう。

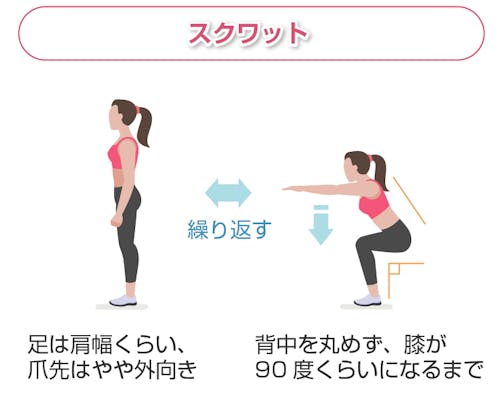

メニュー6 スクワット

スクワットはお尻や太ももをはじめとした足腰の筋肉を満遍なく強化できるメニューです。

スクワットはまず足を肩幅程度に広げ、爪先をやや外側に向けて立ちます。

この際、膝と爪先は同じ向きにします。

お尻を後ろに突き出すようにして、背中を丸めずゆっくりと膝を曲げて腰を落とします。

膝が爪先よりも前に出ないよう注意してください。

太ももが床と平行になるまで曲げたら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

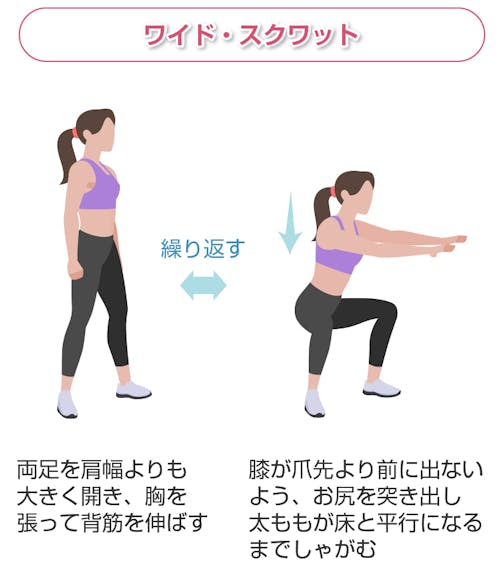

メニュー7 ワイド・スクワット

ワイド・スクワットは脚を広く開いて行うスクワットの一種で、太ももの内側の内転筋に加えて外側の大腿四頭筋、お尻の大臀筋も鍛えられます。

まず両脚を肩幅よりも大きく開き、胸を張って背筋を伸ばして構えます。

膝が爪先より前に出ないようにしながらお尻を突き出し、太ももが床と平行になるまでゆっくりしゃがみます。

反動を使わず、しゃがんだときと同じ軌道でゆっくり立ち上がり、最初の構えの姿勢に戻ります。

この動作を繰り返します。

5.足腰を鍛える上で注意すべきポイント

「足腰を鍛えたいけど、注意した方が良いことはあるのかな?」

いざ足腰を鍛えようという際は、安全かつ効果的に行いたいですよね。

ただやみくもに鍛えようとするよりも、ポイントを意識して実施することでトレーニングがより効果的になり、けがのリスクも減らすことができます。

この章で紹介するポイントを参考にトレーニングを行ってみてくださいね。

ポイント1 運動前後にストレッチを行う

ストレッチは筋肉や関節の柔軟性を高めるため、運動前のけが予防や運動後の疲労回復に効果的です。

ストレッチは大きく動的ストレッチと静的ストレッチに分けることができます。

動的ストレッチは、関節を動かしつつ筋肉を伸び縮みさせる動作を繰り返すストレッチです。

動的ストレッチにはラジオ体操などがあり、心拍数や血流量を増加させて体温を上げながら関節可動域を広げられるため、運動前に適しています。

このため突然の激しい運動での血圧の急上昇を防いだり酸素の供給を増やしていったりという効果があるため心臓や肺の急激な負担を減らしてくれます。

また、関節や筋肉の柔軟性を高めることから肉離れなどのけがの予防にもなります。

一方、静的ストレッチは、一定方向に筋肉をゆっくり伸ばしたまま静止させるストレッチです。

ヨガやピラティス、太極拳などでは静的ストレッチの効果が利用されており、緊張状態にある筋肉をゆっくり弛緩させられるため、運動後に適しています。

静的ストレッチは運動で興奮した体を落ち着かせ、緊張した筋肉の疲労回復を促進させます。

これにより、筋肉痛や蓄積した疲労で運動効果が低下するオーバートレーニング症候群などを防ぐことができます。

健康的に足腰を鍛えるためにはストレッチが欠かせないのですね。

ポイント2 正しいフォームで行う

筋トレは正しいフォームで行うことが重要です。

フォームが崩れていると、鍛えようとしている筋肉にしっかり負荷がかからず、効率が落ちてしまいます。

これから自宅で筋トレをしようと考えている方は、最初に正しいフォームを画像や動画などで調べておくようにしましょう。

また大きめの鏡でフォームをチェックしながら筋トレをする、スマートフォンでフォームが正しいかを撮影して確認するといった方法も有効です。

ポイント3 呼吸を止めずに行う

筋トレは呼吸を止めずに行いましょう。

呼吸を止めて筋トレを行うと血圧が急上昇し、心臓や脳に大きな負担をかける危険があります。

中高年以上の方や筋トレ初心者の方は特に注意が必要です。

筋トレ中の呼吸の基本は負荷が比較的小さいときに息を吸い、負荷が比較的大きいときに息を吐くことです。

例えばスクワットでは、負荷の小さいしゃがむ動作で息を吸い、負荷の大きいしゃがんだ状態から立ち上がる動作で息を吐きます。

ポイント4 適切な頻度で行う

筋トレは毎日行わず、適度に休息をはさむようにしましょう。

筋トレを行うと筋肉に強い負荷がかかって筋繊維が破断しますが、その筋繊維が修復される際に「超回復」という現象が起こります。

日々筋トレをすることによってこの超回復が繰り返され、筋肉が太くなって筋力がアップしていくのです。

しかし筋肉が超回復するためには2~3日の休息期間が必要なため、筋トレは毎日ではなく2~3日に1回 、1週間に2~3回の頻度で行うようにしましょう[3]。

また疲労が十分に回復しない状態で筋トレを繰り返すとオーバートレーニング症候群に陥ってしまう可能性があります。

適切な休息を挟まない筋トレは効果が低くなるだけでなく、健康にも悪いのですね。

疲労をため込まないようしっかりと筋肉を休ませ、効率的な筋トレを行うようにしましょう。

ポイント5 自分に合った負荷で行う

筋トレは無理をせず、自分に合った負荷で行うことが重要です。

がんばって足腰を鍛えようと最初から大きな負荷で筋トレを行うとフォームが崩れやすくなり、転倒などの事故やけがの原因ともなります。

特に筋トレ初心者や高齢の方、血圧の高い方は、心臓発作などの心血管系のリスクも高まってしまいます。

筋トレは小さめの負荷から始め、少しずつ上げる形で調整していきましょう。

その際は一定期間同じ負荷での筋トレを続け、運動がきつ過ぎたり、軽過ぎたりした場合に負荷を見直すことがポイントです。

筋トレの効果が出てきて最初の負荷で物足りなくなったら、より高い負荷を設定しましょう。

ポイント6 たんぱく質を十分に摂取する

筋トレを行う際はたんぱく質を十分に摂取しましょう。

たんぱく質は筋肉が増強される際の材料となる物質のため、筋トレの効果を高めたい方には欠かせない栄養素です。

たんぱく質の成分のなかでも、筋肉の維持や増強にとても重要なのが「分岐鎖アミノ酸(BCAA)」と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシンです。

分岐鎖アミノ酸は体内で合成できず、食物から摂取しなくてはならない「必須アミノ酸」です。

分岐鎖アミノ酸はまぐろの赤身、鶏肉、かつお、牛肉、卵、牛乳などに特に多く含まれているため、これらの食材は特に意識的に摂るようにしましょう。

たんぱく質を多く摂れる食品については、以下の記事で詳しく解説しています。

たんぱく質は1日どれくらい必要?効率良く摂取できるおすすめの食品

筋肉の増強にはたんぱく質以外にも一部のビタミンやミネラルが重要な役割を果たします。

筋肉と深い関係にあるビタミンはビタミンB1、B2、B6などのビタミンB群で、運動に必要なエネルギーの代謝に関わり、筋肉・血液をつくる際も大きな役割を果たしています。

またミネラルでは筋肉の収縮を制御するマグネシウム、心臓機能や筋肉の調整に関わるカリウムなどが深く関係しています。

たんぱく質と共にこれらのビタミン・ミネラルも日々しっかり摂るように心掛けましょう。

6.足腰を鍛える方法についてのまとめ

足腰は加齢や運動不足などの非活動的な生活によって弱くなります。

足腰が弱ると体力や筋力が落ちて転倒などの危険が増える他、体が硬くなったり痛みやしびれが生じたりします。

足腰を鍛えると基礎代謝が向上して太りにくく痩せやすい体になる他、日常の歩く、走るなどの動作やスポーツで力を発揮しやすくなります。

足腰には太ももの大腿四頭筋やハムストリング、お尻の大臀筋、ふくらはぎの下腿三頭筋などの大きな筋肉が多く存在しており、これらの筋肉をトレーニングすることが重要です。

足腰を鍛えるにはスクワットやカーフ・レイズなどの下半身の筋肉を狙った筋トレを行うようにしましょう。

筋トレの前後にはストレッチをしっかり行い、正しいフォームで息を止めずに行ってください。

また無理のない負荷で、適度な頻度で行うことを心掛け、食事ではたんぱく質やビタミンB群、マグネシウムやカリウムを意識的に摂取しましょう。

将来の健康や安全のためにも、この記事を参考に足腰を鍛えてみてくださいね。