「暑くなってきたから熱中症に気を付けなくちゃ」

「熱中症予防のためには何に気を付けたら良いのかな」

年々暑さが増しているように感じられるなか、夏の熱中症予防は欠かせません。

自分自身がかかってしまう心配はもちろんですが、ご家族が熱中症にかかってしまわないかも不安ですよね。

熱中症は屋外だけでなく室内でも発症することがあるため、予防するためには普段から環境調整や体調管理に努めることが重要です。

この記事では熱中症の症状や原因を踏まえた上で、熱中症を予防するポイントについて詳しく解説します。

1.熱中症とは

「熱中症ってよく聞くけど、どういう病気なんだろう?」

毎年、暑さが増すとともにニュースなどで熱中症の話題が取り上げられることが多くなりますよね。

熱中症の患者は、梅雨が明けた7月中旬から8月上旬にかけて最も多く発生します*1。

特に7月ごろはまだ体が暑さに慣れておらず、熱中症が急増しやすいといわれているため注意が必要です。

熱中症にかからないためにも、まずは熱中症の症状や原因について確認していきましょう。

*1 一般社団法人 日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2015」

1-1.熱中症の症状

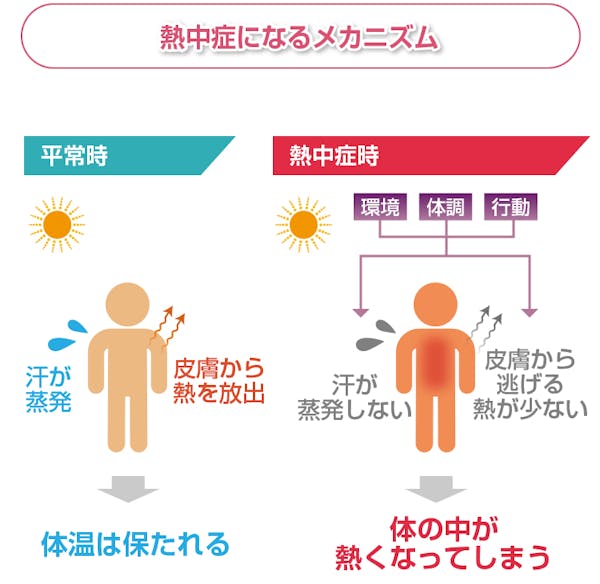

熱中症とは、高温多湿な環境に体がうまく対応できずに、体温が上がり過ぎてさまざまな症状が現れることをいいます。

ヒトの体は体温が上がっても、血管を広げて熱を外に逃したり、かいた汗が蒸発するときの「気化熱」を利用したりすることで体温を一定に保つ調整機能が備わっています。

しかしあまりに暑かったり湿度が高かったりすると、皮膚から熱を逃したりかいた汗を蒸発させたりすることができず、体温調節のバランスがうまく取れなくなってしまいます。

その結果、体温がどんどん上がり続けて体に異常を来してしまうのです。

日本救急医学会では、熱中症の主な症状と重症度を下記のように3段階に分類しています。

一般社団法人 日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2015」をもとに執筆者作成

軽症であるI度では意識ははっきりしていますが、Ⅱ度以上になると意識障害が現れます。

Ⅲ度は従来「熱射病」と呼ばれていた状態に相当するもので、呼びかけや痛み、刺激がないと目を開けない、あるいは刺激をしても覚醒しないなどの意識障害が現れたり、発汗が止まったり、40℃以上の高体温になったりすることもあります。

ただしこれらの症状は一般的によく見られるとされているもので、全てが必ず起こるわけではありません。

そのときの体調や状況によって症状の出方は異なる上、場合によっては急速に症状が変化する恐れもあります。

暑い環境にいたとき、あるいはその後に起きた体調不良はすべて熱中症の可能性があります。

比較的症状が軽い場合であればその場での応急処置で回復することもありますが、症状の変化には注意が必要です。

意識障害などⅡ度以上に該当する症状が現れた場合や、症状が軽くてもなかなか回復しない場合などはなるべく早く医療機関を受診するようにしましょう。

1-2.熱中症の原因

「熱中症の原因って暑さじゃないの?」

このように熱中症は暑さが原因で起こるものと認識している方は多いのではないでしょうか。

確かに暑さは熱中症の発症に大きな影響を与えますが、原因はそれだけではありません。

熱中症を起こす原因は、環境、体、行動の三つに大きく分けることができます。

それぞれ詳しく解説していきましょう。

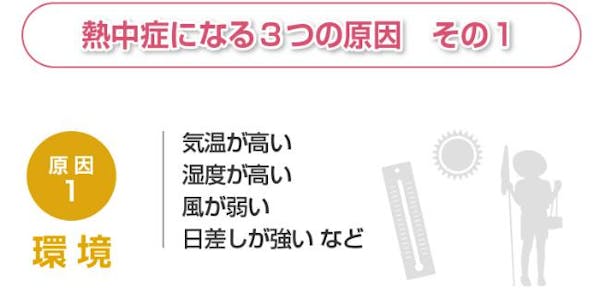

1-2-1.環境

気温が高い日は熱中症になりやすいということは、皆さんご存じでしょう。

熱中症は気温が高くなるほど起こりやすく、1日の最高気温が30度を超えると熱中症の患者数が急増し2、亡くなってしまう方も増える傾向にあるといわれています3。

それ以外にも、高い湿度や風の弱さ、強い日差し、日差しによって熱くなった地面や壁などから放出される熱も影響します。

こういった環境下では体の熱を十分に放散させることができなくなったり汗が蒸発しにくくなったりするため、体の体温調節機能がうまくはたらかなくなって熱中症が起こりやすくなるのです。

特に急に暑くなる日は、熱中症になるリスクが高くなるため注意しましょう。

また屋外だけでなく、閉め切った室内でも熱中症になることがあります。

室内だからと油断せず対策をすることが重要なのですね。

*2 一般社団法人 日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2015」

*3 政府広報オンライン「熱中症は予防が大事!「3密」を避けながら、十分な対策をとりましょう」

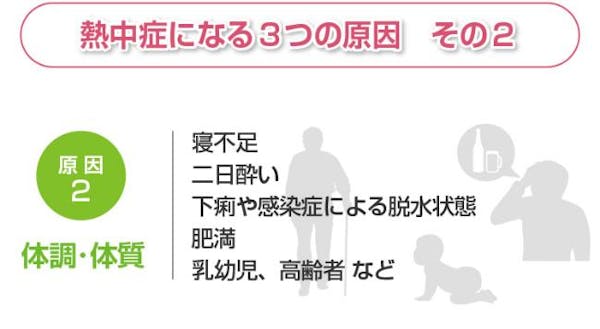

1-2-2.体調・体質

熱中症にかかるかどうかは、環境だけでなくその人の体調や体質など、体の状態にも左右されます。

心臓・血管や呼吸器の病気、糖尿病、精神疾患など持病 を持っている方、肥満の方、高齢者や子どもは特に注意が必要です。

体温を調節する機能が弱い、あるいはまだ十分に発達していないため熱中症にかかるリスクが高いといわれています。

高齢者は特に、年齢が高くなるほど体温の調節機能が低下し持病がある方も多いため、発症・重症化しやすいと考えられています。

また子どもは身長が低く、地面から放出される熱に影響を受けやすいので注意が必要です。

普段は健康な方でも、風邪や寝不足、二日酔いなどで体調が悪いときや、下痢や嘔吐(おうと)で脱水状態にあるときは熱中症になりやすいので気を付けてくださいね。

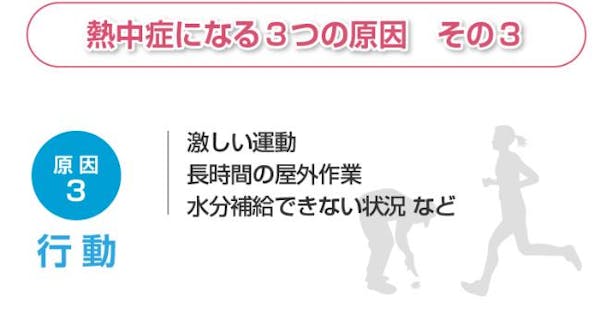

1-2-3.行動

暑い日は、行動にも十分に気を付ける必要があります。

屋外で激しい運動や長時間にわたる作業をしたり、十分な水分摂取をしなかったりすると、熱中症を起こすリスクが高くなります。

また室内であったとしても、室温や湿度が高かったり、水分が不足していたりすると熱中症になることがあります。

適宜休憩したり、こまめに水分を摂ったりするように心掛けましょう。

2.熱中症を予防するポイント

「熱中症の原因は暑さだけではないんだな……予防するにはどうしたら良いんだろう?」

このように疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

熱中症にかからないようにするためには、普段の行動に気を付ける必要があります。

ここからは熱中症を予防するために重要なポイントを詳しく解説していきます。

2-1.暑さを避ける

熱中症を予防するためにはまず、最大の要因である暑さを避けることが重要です。

1日のうち、熱中症の発症が多くなる時間帯は12時および15時前後の日中といわれています*4。

気温の高い日や気温が上がりやすい時間帯は、外出をできるだけ避けましょう。

屋外へ出るときは日陰を歩くなどして直射日光は避け、日傘や帽子を使うのも有効です。

室内では室温をこまめにチェックし、窓を開ける、玄関に網戸をつけて戸を開けるなどして風通しを良くしたり、エアコンや扇風機を使ったりして涼しい環境づくりを心掛けてください。

窓にブラインドやすだれ、日射遮断フィルムなどを取り付けると、室温上昇を抑えることが期待できますよ。

また熱中症になりやすい気温の目安として、熱中症予防に関する啓発活動などを行う日本生気象学会は以下のような指針を公表しています。

暑さのレベルごとに注意すべき行動についても記載されているため、これらを参考にして日々の行動を検討すると良いでしょう。

【日常生活における熱中症予防指針】

| 暑さ指数(WBGT)による温度基準 | 注意すべき生活活動の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 危険(31℃以上) | すべての生活活動で起こる危険性 | 高齢者は安静状態でも発症するリスクが高い。外出はなるべく避けて、涼しい室内に移動する。 |

| 厳重警戒(28℃以上31℃未満) | 外出時は炎天下を避けて、室内では室温の上昇に注意する。 | |

| 警戒(25℃以上28℃未満) | 中等度以上の生活活動で起こる危険性 | 運動や激しい作業をする際は、定期的に十分な休息を取り入れる。 |

| 注意(25℃未満) | 強い生活活動で起こる危険性 | 一般に危険性は低いが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」をもとに執筆者作成

上記の表で記載されている日常生活で気を付けるべき活動の主な内容については、以下のようなものが例として挙げられています。

【注意すべき生活活動強度の目安】

| 軽い | 休息、談話 食事 車の運転 電車やバスなどに乗る(立位) 洗濯 洗面行為 買い物 掃除(掃除機) 歩行(67m/分) ストレッチ ゲートボール など |

| 中等度 | 自転車(16km/時未満) 速歩き(95〜100m/分) 掃除(掃き掃除、拭き掃除) 布団の上げ下ろし 体操 階段昇降 草むしり ジャズダンス ゴルフ 野球 など |

| 強い | ジョギング サッカー テニス 自転車(約20km/時) エアロビクス 卓球 バドミントン 登山 水泳 縄跳び ランニング など |

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」をもとに執筆者作成

暑さ指数が「危険」や「厳重警戒」となっているときは、歩行や簡単な家事など比較的負担の少ない活動でも熱中症を起こす危険性があります。

暑さ指数が低いときでも、激しい運動や負荷のかかる活動を行うときは気を付けたほうが良いでしょう。

また上記のうち、ゲートボールやゴルフ、野球は活動強度は低いものの、運動時間が長くなりやすいため、暑さ指数が高くなくても十分な注意が必要です。

気温だけでなく暑さ指数も参考にしながら、休憩や水分補給をこまめにしたり、行動を控えたりするようにしましょう。

環境省が「熱中症予防情報サイト」で暑さ指数などの情報を公開しているので、参考にしてみてくださいね。メールやLINEで熱中症予防に関する情報を受け取ることもできますよ。

*4 一般社団法人 日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2015」

2-2.水分・塩分を補給する

暑い日はたくさんの汗をかくため、体内の水分や塩分が失われがちです。

体温を調節するために汗をかくことは必要ですが、水分や塩分が不足すると血流が悪くなり、目まいや頭痛、吐き気といった熱中症の症状が起こりやすくなります。

喉が渇いたと感じる前から、こまめに水分と塩分を補給するようにしましょう。

特に高齢者は喉の渇きに気が付きにくいため、時間を決めて摂取するなどの工夫が大切です。

一般的に1日に摂取すべき水分量の目安は、健康な成人で1.2リットル程度です*5。

汗を多くかいたときや運動・作業をするときなどは水分を多めに摂り、塩あめやスポーツドリンクなどを活用して塩分も意識して摂取しましょう。

ただし、スポーツドリンクは糖分も多く含まれているため飲み過ぎには注意が必要です。

塩分摂取の方法としては、コップ1杯の水に食塩を一つまみ入れたものや、みそ汁、梅昆布茶なども有効ですよ。

水分が足りているかどうかは、爪を押すと簡単にチェックできます。

親指の爪を反対の手でつまんでみて、白くなった爪の色がピンク色に戻るまでに3秒以上かかると脱水状態になっている可能性があります*6。

また、尿の色をチェックすることでも、脱水状態は把握できます。

色が濃くなってきたら脱水状態になっていることが疑われますので、早めに水分補給をしましょう。

*5 政府広報オンライン「熱中症は予防が大事!「3密」を避けながら、十分な対策をとりましょう」

*6 厚生労働省 職場の安全サイト「熱中症を予防しよう!!熱中症予備軍の隠れ脱水症の見つけ方」

2-3.服装を工夫する

服装も工夫次第で熱中症の予防につながります。

綿や麻のような通気性や吸湿性が良い素材で、肌に密着しないゆったりした服装を心掛けましょう。

首元や手足も少し大きめに開いていた方が、風通しが良くなって体から出る熱や汗を早く逃すことができます。

「COOL BIZ(クールビズ)」の取り組みに合わせて、ネクタイを外したり速乾や吸汗などの素材を使った夏向けのスーツを着たりするのも有効です。

黒色系の衣類は輻射熱を吸収してしまうため、炎天下での着用は避けましょう。

「夏はTシャツ1枚で過ごしているから、服装はこれでOKだよね?」

とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに薄着の方が涼しいのですが、暑さ対策という点では肌着などのインナーをもう1枚着ることをおすすめします。

インナーとアウターの間、インナーと肌の間にできた空気の層が、外からの熱を遮断してくれますよ。

2-4.日頃から体力づくりを行う

体が暑さに慣れていないと熱中症にかかりやすくなります。

暑くなり始めた時期から適度に体を動かし、体力づくりを心掛けましょう。

少し暑さを感じるくらいの環境で、ウォーキングなどの運動を「ややきつい」と感じる程度の強度で、30分を目安に行ってみてください*7。

もちろん無理は禁物なので、適度に水分補給をしながらできる範囲で続けることが大切です。

*7 政府広報オンライン「熱中症は予防が大事!「3密」を避けながら、十分な対策をとりましょう」

2-5.マスクは状況に応じて外す

感染症の流行に伴い、マスクが手放せない生活になりました。

しかし高温多湿の環境でマスクを着用していると、熱中症のリスクが高まるといわれています。

周りに人がいないときや、屋外で人と十分な距離をとれているときは、マスクを外すようにしましょう。

マスクを着用中に体に負荷がかかる運動や作業を行うことは、熱中症のリスクが高いのでできるだけ避けてください。

3.もしも熱中症を疑う症状が現れたら

立ちくらみや大量の発汗、だるさなど熱中症が疑われる症状が現れたら、すぐに日陰か冷房の効いた室内に移動しましょう。

体から熱を逃して冷やすため、衣類を緩めて体に水をかけたり、濡れタオルをかけてあおいだりしてください。

もし氷や保冷剤、アイスパックなどが手に入る状況であれば、足の付け根や脇の下など太い血管が通っている場所を冷やすと効果的です。

合わせて冷たい水を飲み、発汗量が多い場合は経口補水液やスポーツドリンクなどを活用して、塩分の補給も忘れずに行ってください。

自力で水分摂取ができない、ぼんやりしている、集中力に欠けているなど意識障害が見られる場合はすぐに救急搬送をする必要があります。

「これくらいなら大丈夫だろう」といった自己判断はせず、速やかに救急車を要請しましょう。

4.熱中症について まとめ

熱中症は、暑さなどによって体温調節をする機能がうまくはたらかなくなり、体温が上昇してさまざまな症状が起こることです。

原因となるのは暑さだけではありません。

熱中症の原因は環境・体・行動の三つに大きく分けられ、湿度の高さや日差しの強さ、体調や持病の有無、高齢者や子ども、激しい運動や水分補給ができない状況などが挙げられます。

条件によっては誰でも発症する可能性があるため、「健康だから」「体力はあるから」「若いから」などと油断せず、日頃から予防に努めることが大切といえます。

暑さを避けて行動すること、こまめな水分・塩分補給などを心掛けましょう。

万一熱中症を疑う症状が現れた場合は、涼しい場所へすぐに移動するなど速やかな対処が必要です。

重症化すると命の危険もあるため、症状が回復しない場合や水分摂取ができない、意識障害があるなどの場合はすぐに救急車を呼んでください。

天気予報や環境省のサイトなどから発信されている熱中症情報もチェックしつつ、熱中症予防に努めていきましょう。