夏場に外へ出るときは、熱中症になってしまわないか心配になりますよね。

「熱中症になるとどんな症状が出るんだろう……」

「予防のために自分でできることはないのかな?」

ということが多くの方にとって気になるポイントではないでしょうか。

熱中症は環境や体調、行動などの要因によって体温が上昇することで引き起こされ、吐き気や頭痛などの症状が出るものです。

いざという事態に備え、予防策や対処法を事前に確認してから夏のお出かけを楽しみたいですよね。

そこで、この記事では熱中症の原因や症状はもちろん、熱中症を防ぐための予防策から、万一熱中症になってしまったときの対処法まで詳しく解説していきます。

1.熱中症になる原因とは?

暑い日に熱中症になりやすいのは事実だといえますが、熱中症になってしまう原因は気温の高さだけではありません。

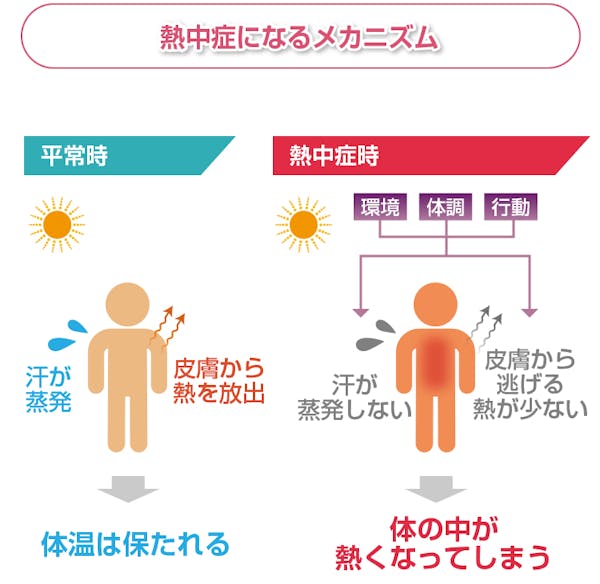

熱中症とは体の機能が上手くはたらかず、体温が上がり過ぎてしまうことで起きる症状の総称です。

通常、人の体は暑いときには汗をかいたり皮膚表面の温度を上昇させたりすることで、体の内部が熱を持ってしまわないように調節しています。

しかしさまざまな理由から体温調節がうまくいかなくなってしまうと体温が上がり、熱中症になってしまうのです。

熱中症になってしまう要因は環境、体調、行動の三つに大別できます。

熱中症になりやすい状況を避け、予防することが大事だと考えられますね。

これから詳しくご説明しましょう。

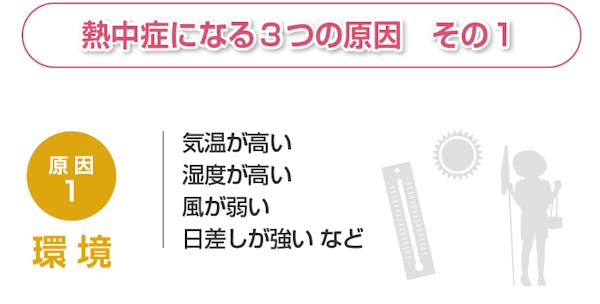

原因1 環境によるもの

暑い日に熱中症になってしまうことは皆さんご存じのとおりです。

体の体温調節機能がはたらかないほど気温が高すぎる環境では、熱中症になってしまう危険性が高まります。

また、気温が高いだけでなく、湿度が高かったり、風が弱かったりすることも熱中症の原因になり得ます。

急に暑くなった日や日差しが強い日は特に注意が必要だといえるでしょう。

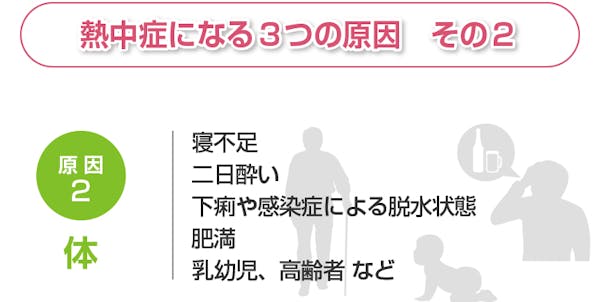

原因2 体調や体質によるもの

熱中症になる原因は環境によるものだけではありません。

体調が悪い場合は熱中症になりやすく、寝不足や二日酔いなど体調が優れない日には注意が必要です。

体調の悪い日は体温を調整する体の機能が通常どおりはたらかない可能性があります。

そのため、汗が出にくくなったり、皮膚からうまく熱を逃せなかったりして、熱中症になってしまうリスクが上がってしまうのです。

また、下痢や感染症で脱水状態になっている方や持病がある方、肥満の方、乳幼児や高齢者の方は特にリスクが大きいと考えられるでしょう。

自分の体調と相談し、暑い日には無理をして外で活動しないように気を付けましょう。

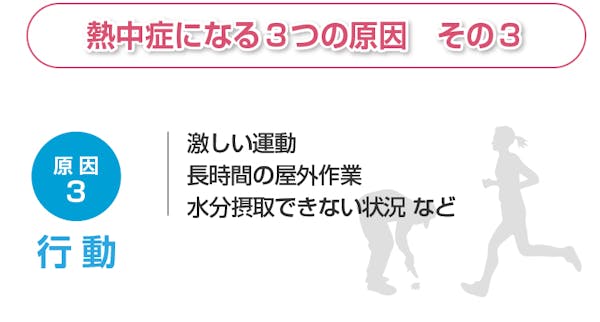

原因3 行動によるもの

気温が高い日の行動には十分気を付ける必要があります。

例えば、暑い日に外で激しい運動をすると熱中症になってしまう可能性が高いといえるでしょう。

実際に夏になると外で運動していて熱中症になってしまう方が数多くいます。

さらに、水分補給ができない状態で屋外の作業を長時間続けるのも危険です。

暑い日に外で活動しなければならない日は、必ずこまめに水分を摂るようにしましょう。

2.熱中症の症状を3つのレベル別に解説!

「熱中症かも……と思ったときにどうやって判断すれば良いのかな……」

「どの程度の症状から病院に行くべきなんだろう?」

と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると暑い環境にいたことによる体調不良は全て熱中症の可能性があります。

しかし症状によってどの程度重症であるかは異なり、程度によってはすぐに病院へ行く判断を行わなくてはなりません。

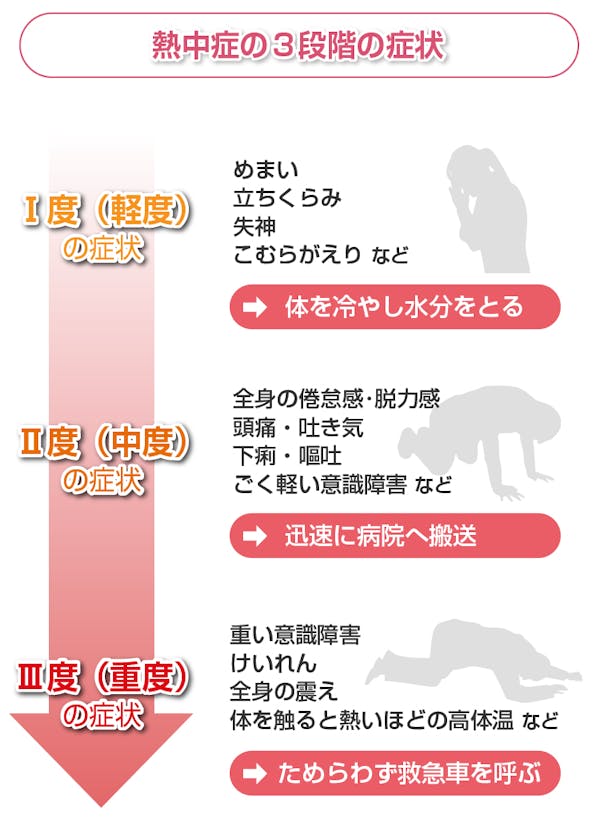

日本救急医学会では、治療の必要性に応じて熱中症の重症度をⅠ度〜Ⅲ度の三段階に分類しています。

一般社団法人 日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2015」および 環境省「熱中症環境保健マニュアル2022」をもとに執筆者作成

熱中症の症状はまず、めまいや立ちくらみなどから始まります。

暑い場所で具合が悪くなってしまったとき、「大したことはないだろう」と自己判断してしまうのは危険です。

必要に応じて医療機関を受診するようにしましょう。

ここではこの重症度ごとに熱中症の症状についてご説明します。

2-1.Ⅰ度(軽度)の症状

Ⅰ度の症状は、以前は「日射病」や「熱失神」、「熱痙攣」などと呼ばれていたものです。

比較的軽度の熱中症ではめまいや失神など立ちくらみのような症状がよく見られます。

これは脳の血流が一時的に足りなくなったことによるものです。

また、筋肉痛や痛みを伴う筋肉の硬直、「こむらがえり」が見られる場合もあります。

熱中症の際に生じるこうした筋肉に関わる症状は「熱けいれん」と呼ばれています。

そのほかに体が痺れたり、気分が悪くなったりする場合もあります。

このような症状が出た場合は、ただちに涼しい場所へ移し体を冷やしたり、自力で水を飲んでもらったりして様子を見ましょう。

それでも症状が改善せず、このあと説明するような症状が出てしまった場合にはすぐに病院へ行く必要があります。

2-2.Ⅱ度(中度)の症状

中度の熱中症は「熱疲労」とも呼ばれ、症状としては全身の倦怠感や脱力感、頭痛や吐き気、下痢などがあります。

場合によっては吐き気がするだけでなく実際に嘔吐してしまう場合もあります。

また、意識にごく軽い障害が現れ、いつもとは様子が異なる場合もあります。

日本救急医学会はⅡ度の熱中症を速やかに医療機関への受診が必要な病態だとしています。*1

このような症状が現れたときには迅速に病院へ搬送するようにしましょう。

*1 一般社団法人 日本救急医学会「熱中症ガイドライン2015」

2-3.Ⅲ度(重度)の症状

重度の熱中症の症状としては、中度の症状よりも重い意識障害やけいれんが起こります。

また、呼びかけへの反応に異常が見られ、全身が震えるような症状が出ることもあります。

さらに、重度の症状の特徴として、体を触ると熱いと感じるほど高体温になってしまっていることが挙げられます。

このような重度の熱中症では肝障害や腎障害が合併することもあり、最悪の場合には死に至ります。

Ⅲ度の熱中症は、以前の指標では「熱射病」と呼ばれていたなかでも最も重い症状に当たります。

入院して集中治療が必要になる可能性もあるため、ためらわず救急車を呼びましょう。

3.どんな対策が必要?熱中症にならないための3つの予防法

「熱中症ってこんなに深刻な症状も出るんだ……どうすれば予防できるんだろう?」

詳しい症状を知ると、暑い日に活動するのが不安になってしまいますよね。

熱中症を予防するためには、「環境」「身体」「行動」の三つの観点から対策を取ることが重要です。

ここからは、暑い夏でも熱中症にならないために取るべき対策をご紹介していきましょう。

予防法1 高温多湿の環境を避けよう

熱中症を引き起こすのは高温多湿の環境です。

したがって、熱中症を予防するためにはこのような環境を避けるようにする必要があります。

屋外では極力直射日光の当たらない場所で過ごすようにし、帽子や日傘も活用すると良いでしょう。

また、室内にいる際も暑さを我慢せず、エアコンや扇風機を上手に活用して涼しく過ごす工夫をしてみてくださいね。

また、部屋の風通しを良くすることも熱中症予防には有効です。

向かい合った窓を開けて風が通るようにする、網戸を活用するなどの工夫で、室内が涼しくなるよう心掛けましょう。

ブラインドやすだれを使って日差しを遮ることも、室内での熱中症対策としておすすめです。

また、室内・屋外に共通する熱中症予防として重要なのは、涼しく過ごせるよう服装を工夫することです。

体から熱が逃しやすいように衣服の中の風通しが良くなるようなゆったりとした服装を心掛けましょう。

最近では定着したネクタイを外すなどの「クール・ビズ」の実践は、熱中症対策としても有効だといえます。

予防法2 水分と塩分をしっかり補給しよう

熱中症の予防には水分と塩分の補給が不可欠であることは皆さんご存じでしょう。

熱中症になってしまう原因は、簡単にいえば体温調節が上手にできなくなり、体に熱が溜まってしまうことです。

体温調節には汗をかくことが不可欠ですが、汗をかくと体から水分や塩分が失われます。

それによって水分や塩分が体から不足することで、血流が悪くなり、熱中症を引き起こしてしまうのです。

暑い日には知らず知らずのうちにたくさん汗をかいています。

熱中症を予防するためには水分と塩分をしっかりと補給しておきましょう。

暑い時期にはこまめに水分を取り、タブレットや飴などで塩分も補給することがおすすめといえるでしょう。

【関連情報】 「塩分の適切な摂取量」についてもっと知りたい方はこちら

予防法3 体調に気を付けて過ごそう

熱中症になってしまうかどうかはそのときの体のコンディションによっても異なります。

体調を崩さないよう普段から気を付けておくことが必要でしょう。

睡眠不足、二日酔いなど体調不良のときには熱中症になりやすいといわれているため、暑い季節には特によく眠り、飲みすぎは避けるなど心掛けましょう。

また元から体力のない乳幼児や高齢者、持病のある方は熱中症になりやすいと考えられます。

無理はせず、十分に気を付けて過ごしましょう。

【関連情報】 「ウォーキングの効果」についてもっと知りたい方はこちら

予防法4 リスクの高い行動は避けよう

熱中症を予防するためには、無理のない行動を心掛けることも重要です。

環境省が提供する暑さ指数(WBGT)などの情報を参考にして、暑い時間帯には外出を避けるなど、暑さを避ける行動をするようにしましょう。

また、どうしても暑さの中で行動しなければいけない場合には、休憩をこまめに取り、無理をしないよう気を付けましょう。

4.熱中症になってしまったら?いざというときの対処法

「万一熱中症になってしまったらどうしたらいいんだろう……」

どれだけ予防に気を配っていたとしても、熱中症になってしまう可能性がゼロとはいいきれません。

いざというときのために対処法を知っておきたいですよね。

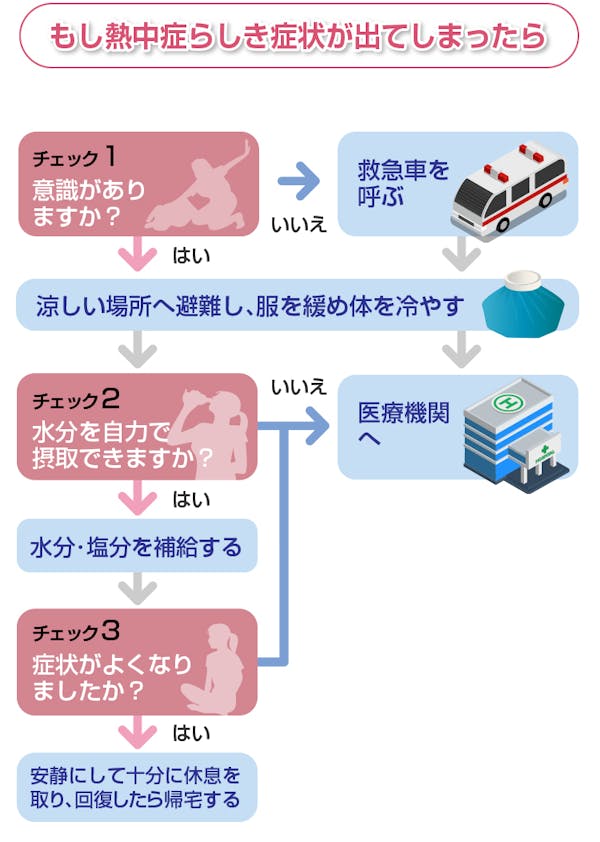

熱中症の症状が出た場合には、以下のような流れに沿って対処を行いましょう。

環境省「熱中症環境保健マニュアル2022」をもとに執筆者作成

まず意識があるかを確認し、意識がない場合には速やかに救急車を呼びましょう。

また意識の有無にかかわらず、涼しい場所に避難して体を冷やすことが重要です。

身近な方やあなた自身が熱中症になってしまったとき、正しく対処できるようぜひ覚えておきましょう。

万一のときのため、周りの方と上記のフローを共有しておくこともおすすめです。

それぞれの対処法について、ここから詳しくご説明しましょう。

対処法1 涼しい場所に移動して体を冷やす

めまいをはじめとする熱中症の軽度の症状が見られる人はまず、涼しいところに移動することが必要です。

クーラーの効いた室内に入るのがベストですが、すぐに屋内に移動できないような野外にいる場合は風通しの良い日陰に入るようにしましょう。

その後、衣服を脱がしたり緩めたりして、こもった熱が体から放出されるようにしましょう。

ベルトやネクタイ、下着など体を締めつける衣服を緩め、風通しを良くします。

さらに濡らしたタオルなどを肌に当てて扇風機やうちわで風を送ると体を冷やすことができます。

また服や下着の上から少しずつ水をかけることや、冷たい液体の入ったペットボトル、氷のうなどを使うことも有効です。

効率的に体温を下げるためには、次の部位を集中的に冷やしましょう。

【特に冷やすべき部位】

- 首の付け根

- 脇の下

- 太腿の付け根の前面

特に、重度の症状が出ている熱中症では、一刻も早く体温を下げる必要があります。

なるべく早く体温を下げることで、その人の命を救える可能性が高まります。

救急車を呼んだ場合でも、救急車が到着する前から周りの人ができるだけ体を冷やしておくようにしましょう。

対処法2 水分や塩分を補給する

具合が悪いと感じている人がいれば、速やかな塩分や水分補給を促しましょう。

おすすめなのは、汗で失われた塩分と水分を同時に補給できる経口補水液かスポーツドリンクを飲ませることです。

手元にこうした飲み物がないときには、食塩水で代用することもできます。

水1Lに対して食塩を1g〜2g程度入れた食塩水を飲むと、塩分と水分を同時に摂ることが可能となります。

飲み物は、できれば冷えたものを摂ってもらうようにしましょう。

冷たい飲み物は水分補給に役立つだけでなく、体を内側から冷やしてもくれるからです。

対処法3 医療機関に相談する

Ⅱ度(中度)〜Ⅲ度の熱中症だと考えられる場合にはすぐに医療機関に相談しましょう。

意識に障害がある場合、水分を自力で補給できない場合には、緊急搬送をする必要があります。

また熱中症の人を医療機関に搬送するときには、状況を見ていた人が付き添って症状を正しく伝えることが重要です。

暑い場所で過ごさなければならない場合には、一緒にいる方とお互いに体調を確認しておくのが良いでしょう。

5.熱中症の予防法と対処法についてのまとめ

熱中症は重症になると命にもかかわる危険な症状です。

暑さを避け、こまめに水分や塩分を補給することで熱中症を予防することを心掛けましょう。

また、万一熱中症になってしまった場合には、すぐに体を冷やす必要があります。

もし意識に異常が見られるようなら、なるべく早く病院に搬送するようにしてください。

暑い季節にはしっかりと熱中症対策をして、安心してレジャーを楽しみましょうね。