「ダイエットしたいけど、脂質の多い食べ物は控えたほうがいいのかな?」

「脂っこい食べ物は好きだけど、食べ過ぎるとおなかの脂肪になっちゃうのかな。」

ダイエット中の方や筋トレに興味のある方は、脂質の多い食べ物についてこのようにお考えではないでしょうか。

脂質はヒトの体がエネルギーとすることができる三つの栄養素のうちの一つです。

一口に脂質といっても実はさまざまな種類があり、体に与える影響も異なります。

また、食事から摂る脂質は、多すぎても少なすぎても体に悪影響を及ぼすおそれがあります。

この記事では脂質とはそもそもどのようなものかということから、代表的な食品の脂質含有量、脂質を摂り過ぎないための工夫までを解説します。

1.そもそも脂質とは

脂質といえば、カロリーが高く体に悪いイメージをお持ちの方も多くいらっしゃるかもしれません。

しかし脂質のなかには、体に欠かせない役割を持っているものもあり、非常に重要な栄養素だということができます。

そこで、まずは脂質とは何かについてご説明しましょう。

1-1.脂質はエネルギー源の一つ

「脂質が多い食品はカロリーが高い」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

確かに、脂質が多く含まれているほど食品のカロリーは高くなるということができます。

カロリーとは「その食べ物や飲み物がどれだけ体のエネルギーになるか」を表す「エネルギー量の単位」です。

脂質は炭水化物やたんぱく質とともに体の重要なエネルギー源となる栄養素で、「エネルギー産生栄養素」と呼ばれています。

飲食物のカロリーはエネルギー産生栄養素をどれだけ含んでいるかによって決まるということができます。

「じゃあ炭水化物やたんぱく質も脂質と同じくらいカロリーがあるのかな?」

と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は脂質は同じエネルギー源である炭水化物・たんぱく質に比べてカロリーが高いのです。

【1g当たりのエネルギー産生栄養素のカロリー】

| 栄養素 | カロリー |

|---|---|

| 脂質 | 9kcal |

| 炭水化物 | 4kcal |

| たんぱく質 | 4kcal |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

1g当たりのカロリーを比較すると、脂質は炭水化物やたんぱく質の2倍以上のカロリーがあることが分かります。

そのため、脂質が多く含まれている食べ物はカロリーが高くなる傾向にあるのですね。

エネルギーとして使いきれなかった脂質は「中性脂肪」として体内に蓄えられるため、多く摂り過ぎると肥満や生活習慣病の原因となってしまいます。

[1] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

【関連情報】 「脂質とは?はたらきや種類、1日に摂取すべき量の計算方法を解説」についての記事はこちら

1-2.種類によって体への影響は異なる

実は一口に「脂質」といっても、さまざまな種類があるのをご存じでしょうか。

カロリーが高いからといって一概に体に悪いというわけではなく、種類によって体に与える影響も異なるのです。

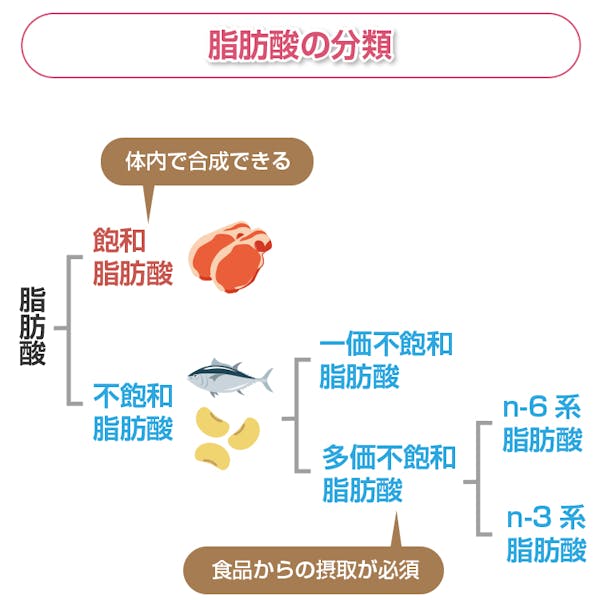

脂質の主要な構成要素は、「脂肪酸」といいます。

脂肪酸は分子の構造の違いによって、大きく「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分けられます。

飽和脂肪酸は主に肉などの動物性食品、不飽和脂肪酸は植物や魚などに含まれています。

不飽和脂肪酸は「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分けられ、多価不飽和脂肪酸はさらに「n-6系脂肪酸」と「n-3系脂肪酸」に分けられます。

飽和脂肪酸は体内で合成することができます。

また悪玉コレステロールの血中濃度が高くなる「高LDLコレステロール血症」の主なリスク要因とされているほか、心筋梗塞などの循環器疾患の危険因子としても知られています。

そのため摂り過ぎは禁物といえる栄養素です。

一方、不飽和脂肪酸のうち多価不飽和脂肪酸の「n-6系脂肪酸」と「n-3系脂肪酸」は体内で合成できないため食品からの摂取が必須です。

n-3系脂肪酸の仲間にはα-リノレン酸、DHA(ドコサヘキサエン酸)、IPA(イコサペンタエン酸)といった物質が含まれます。

また、n-6系脂肪酸にはリノール酸などがあります。

DHAなどは「体に良い物質」として耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

脂質というとコレステロールが増えるというイメージをお持ちの方も多くいらっしゃるかもしれませんが、これらの物質には血圧を下げる、悪玉コレステロールを減らす、動脈硬化や血栓を防ぐといったさまざまな体に良いはたらきがあります。

ただし不飽和脂肪酸が全て体に有用かといえば残念ながらそうではありません。

不飽和脂肪酸は構造の違いによって「シス型」と「トランス型」の2種類に分けられます。

トランス脂肪酸を多く摂っていると狭心症や急性心筋梗塞などの冠動脈疾患発症のリスクを高めることが示されているのです[2]。

トランス脂肪酸には牛などの反芻動物の胃で微生物に生成され乳製品や肉に含まれているものと、工業的に油脂を加工・精製する過程で発生し食品に含まれているものがあります。

健康への影響における両者の違いはまだはっきりとはしていないものの、工業的につくられたトランス脂肪酸に限り冠動脈疾患発症に影響があるという報告もなされています[2]。

また脂質にはほかに「コレステロール」なども含まれます。

一口に脂質といってもさまざまなものがあるのですね。

[2] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

2.肉類に含まれる脂質の量とカロリー

「脂質を避けたいときには何を食べたら良いんだろう?」

というのが気になるところですよね。

ここでは、代表的な食品に含まれる脂質の種類や含有量をご紹介しましょう。

カロリーも合わせて掲載しているのでご覧くださいね。

より詳細なデータは文部科学省「食品成分データベース」で確認できます。

特に脂質の多い食べ物を考えるときに、まずはお肉を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

同じ動物から取れた肉でも、部位によって脂質の含有量は大きく異なります。

摂取カロリーを抑えたいときなどは脂質の少ない部位を選ぶのが良いでしょう。

一般的によく食べられている牛・豚・鶏の肉の部位別の脂質含有量をカロリーとともにご紹介します。

2-1.牛肉(13種類の部位ごとに解説)

まずは牛肉の部位別カロリーや脂質含有量を確認してみましょう。

【可食部100g当たりの牛肉の部位別カロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 部位 | カロリー | 脂質(合計値) | 飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| ばら肉 | 338kcal | 32.9g | 13.05g | 16.05g | 0.54g |

| タン | 318kcal | 31.8g | 11.19g | 15.98g | 1.25g |

| ハラミ | 288kcal | 27.3g | 9.95g | 13.86g | 0.97g |

| サーロイン | 273kcal | 23.7g | 10.85g | 9.24g | 0.43g |

| 肩ロース | 221kcal | 17.4g | 7.54g | 7.10g | 0.48g |

| ランプ | 214kcal | 16.4g | 6.47g | 7.20g | 0.37g |

| リブロース | 212kcal | 15.4g | 7.15g | 6.00g | 0.39g |

| 外もも肉 | 197kcal | 14.3g | 5.51g | 6.32g | 0.29g |

| 肩肉 | 160kcal | 10.6g | 4.35g | 4.20g | 0.30g |

| もも肉 | 148kcal | 8.6g | 3.22g | 3.69g | 0.25g |

| ハツ | 128kcal | 7.6g | 3.11g | 2.49g | 0.33g |

| ヒレ肉 | 123kcal | 4.8g | 1.99g | 1.79g | 0.22g |

| レバー | 119kcal | 3.7g | 0.93g | 0.48g | 0.64g |

ひと口に牛肉といっても、部位によってカロリーや脂質の含有量に大きな差があることが分かりますね。

使用する部位を工夫したり、脂身を取り除いたりすることでカロリーや脂質の摂取を抑えることができます。

[3] 農林水産省「本格的議論のための肉用牛・食肉関係の課題」

2-2.豚肉(10種類の部位ごとに解説)

続いて豚肉のカロリーや脂質についてみてみましょう。

【可食部100g当たりの豚肉の部位別カロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 部位 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| ばら肉 | 366kcal | 35.4g | 14.60g | 15.26g | 3.50g |

| ロース | 248kcal | 19.2g | 7.84g | 7.68g | 2.21g |

| 肩ロース | 237kcal | 19.2g | 7.26g | 8.17g | 2.10g |

| 外もも肉 | 221kcal | 16.5g | 5.80g | 7.40g | 2.00g |

| タン | 205kcal | 16.3g | 5.79g | 7.43g | 1.38g |

| 肩肉 | 201kcal | 14.6g | 5.25g | 6.50g | 1.65g |

| もも肉 | 171kcal | 10.2g | 3.59g | 4.24g | 1.24g |

| ハツ | 118kcal | 7.0g | 2.10g | 1.74g | 0.98g |

| ヒレ肉 | 118kcal | 3.7g | 1.29g | 1.38g | 0.45g |

| レバー | 114kcal | 3.40g | 0.78g | 0.24g | 0.76g |

豚肉は牛肉に比べ脂質の含有量が少なく、カロリーが低い傾向にあることが分かります。

カロリーや脂質を抑えたい場合は牛肉ではなく豚肉を選ぶのも良いかもしれませんね。

2-3.鶏肉(12種類の部位ごとに解説)

鶏肉のカロリーや脂質も気になりますよね。

鶏肉は牛肉や豚肉に比べ脂質の含有量が少なくカロリーも低い傾向にあります。

ただし、皮の部分はカロリーが高めとなっています。

【可食部100g当たりの鶏肉の部位別カロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 部位 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| 皮(もも) | 474kcal | 51.6g | 16.30g | 25.23g | 6.54g |

| 皮(むね) | 466kcal | 48.1g | 14.85g | 23.50g | 6.31g |

| 手羽先(皮付き) | 207kcal | 16.2g | 4.40g | 8.32g | 2.33g |

| もも肉(皮付き) | 190kcal | 14.2g | 4.37g | 6.71g | 6.71g |

| 手羽(皮付き) | 189kcal | 14.3g | 3.98g | 7.13g | 1.99g |

| ハツ | 186kcal | 15.5g | 3.86g | 6.46g | 2.27g |

| 手羽元(皮付き) | 175kcal | 12.8g | 3.64g | 6.18g | 1.73g |

| むね肉(皮付き) | 133kcal | 5.9g | 1.53g | 2.67g | 1.03g |

| もも肉(皮なし) | 113kcal | 5.0g | 1.38g | 2.06g | 0.71g |

| むね肉(皮なし) | 105kcal | 1.9g | 0.45g | 0.74g | 0.37g |

| レバー | 100kcal | 3.1g | 0.72g | 0.44g | 0.63g |

| ささみ | 98kcal | 0.8g | 0.17g | 0.22g | 0.13g |

鶏肉の脂質は皮の部分に多く含まれており、皮の部分は脂質が多く、カロリーが高い傾向にあります。

もも肉やむね肉で皮が付いているものの場合、皮を取り除くことで脂質の摂取量を抑えることができますよ。

3.魚介類に含まれる脂質の量とカロリー

続いて代表的な魚介類に含まれる脂質とカロリーをご紹介しましょう。

肉類と異なり、魚介類は多価不飽和脂肪酸を多く含んでいる傾向にあります。

3-1.まぐろ(13種類の品種・部位ごとに解説)

脂質の多い魚としては、トロの取れるまぐろが思い浮かぶかもしれませんね。

まぐろの仲間にはさまざまな種類があり、脂質の含有量などは種類によって異なります。

また部位によっても脂質の含有量が変わることは想像に難くありませんよね。

まずはまぐろ類の部位別脂質含有量やカロリーを確認してみましょう。

【可食部100g当たりのまぐろ類の部位別カロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| みなみまぐろ トロ | 322kcal | 28.3g | 6.06g | 10.62g | 7.68g |

| くろまぐろ トロ | 308kcal | 27.5g | 5.91g | 10.20g | 6.41g |

| くろまぐろ (養殖)赤身 | 153kcal | 7.6g | 1.73g | 2.53g | 2.15g |

| めばち トロ | 158kcal | 7.5g | 1.78g | 2.63g | 2.07g |

| めかじき | 139kcal | 7.6g | 1.63g | 3.55g | 1.11g |

| めじまぐろ | 139kcal | 4.8g | 1.09g | 0.99g | 1.55g |

| めばち 赤身 | 115kcal | 2.3g | 0.49g | 0.54g | 0.57g |

| くろまぐろ 赤身 | 115kcal | 1.4g | 0.25g | 0.29g | 0.19g |

| びんちょうまぐろ | 111kcal | 0.7g | 0.15g | 0.19g | 0.23g |

| まかじき | 107kcal | 1.8g | 0.47g | 0.35g | 0.52g |

| きはだまぐろ | 102kcal | 1.0g | 0.21g | 0.12g | 0.25g |

| くろかじき | 93kcal | 0.2g | 0.04g | 0.02g | 0.05g |

| みなみまぐろ 赤身 | 88kcal | 0.4g | 0.06g | 0.05g | 0.09g |

みなみまぐろのトロは1/3弱が脂質で100g当たり352kcalあるのに対し、赤身の脂質は1%未満で95kcalと、まぐろも肉類と同様、部位や品種によって脂質の含有量やカロリーに大きな差があることが分かります。

ただしトロの部分にはDHAが豊富に含まれており、体に有用な脂質の摂取源の一つだといえるでしょう。

3-2.あじ(4種類の品種・皮の有無での違いも解説)

食卓に上がることの多いあじですが、実はいくつかの種類が流通しているのをご存じでしょうか。

あじの仲間に含まれる脂質やカロリーについて確認してみましょう。

【可食部100g当たりのあじ類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| にしまあじ | 156kcal | 9.1g | 2.48g | 3.04g | 2.20g |

| むろあじ | 147kcal | 6.9g | 1.79g | 1.11g | 1.66g |

| まるあじ | 133kcal | 5.6g | 1.76g | 1.09g | 1.56g |

| まあじ(皮付き) | 112kcal | 4.5g | 1.10g | 1.05g | 1.22g |

| まあじ(皮なし) | 108kcal | 4.1g | 0.97g | 0.90g | 1.01g |

3-3.いわし(3種類の品種ごとに解説)

「いわし」はうるめいわし、かたくちいわし、まいわしなどの総称です。

いわしなどの青魚はDHAが豊富に含まれています。

では脂質やカロリーはどうでしょうか。

【可食部100g当たりのいわし類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 部位 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| かたくちいわし | 171kcal | 12.1g | 3.79g | 2.65g | 2.78g |

| まいわし | 156kcal | 9.2g | 2.55g | 1.86g | 2.53g |

| うるめいわし | 124kcal | 4.8g | 1.39g | 0.94g | 1.14g |

3-4.かつお(2種類の品種・春と秋の違いも解説)

かつおは日本近海では、春に北上する「初がつお」と呼ばれるものと、秋に産卵のために南下する「戻りがつお」と呼ばれるものが漁獲されています。

また「そうだがつお」と呼ばれる品種のものもあります。

かつおの仲間の脂質含有量やカロリーを見てみましょう。

【可食部100g当たりのかつお類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 部位 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| かつお(秋獲り) | 150kcal | 6.2g | 1.50g | 1.33g | 1.84g |

| そうだがつお | 126kcal | 2.8g | 0.74g | 0.48g | 0.84g |

| かつお(春獲り) | 108kcal | 0.5g | 0.12g | 0.06g | 0.19g |

春に漁獲されるかつおは、秋のかつおに比べて脂質の含有量が少なくカロリーが低いことが分かりますね。

3-5.かれい(3種類の品種ごとに解説)

日本近海には20種類ほどのかれいの仲間が生息していますが、「まがれい」と「まこがれい」が代表的です。

また「子持ちがれい」は「あかがれい」や「ばかがれい(なめたがれい)」などのかれいが抱卵した状態のものを指します。

かれいの仲間の脂質含有量やカロリーを確認してみましょう。

【可食部100g当たりのかれい類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 部位 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| こもちがれい | 123kcal | 6.2g | 1.13g | 1.72g | 1.70g |

| まがれい | 89kcal | 1.3g | 0.23g | 0.29g | 0.43g |

| まこがれい | 86kcal | 1.8g | 0.31g | 0.35g | 0.56g |

3-6.さけ(5種類の品種ごとに解説)

一般的に「さけ」は「しろさけ」を指しますが、「ぎんざけ」や「べにざけ」もスーパーで目にする機会があるのではないでしょうか。

またいわゆる「サーモン」もさけの仲間です。

さけの仲間のカロリーや含まれる脂質を確認してみましょう。

【可食部100g当たりのさけ類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| アトランティックサーモン(養殖、皮なし) | 223kcal | 17.0g | 2.38g | 7.87g | 4.82g |

| ぎんざけ(養殖) | 188kcal | 12.8g | 2.30g | 4.87g | 3.74g |

| トラウトサーモン(海面養殖、皮なし) | 176kcal | 10.8g | 1.65g | 4.67g | 3.31g |

| べにざけ | 127kcal | 4.5g | 0.81g | 1.75g | 1.03g |

| しろさけ | 124kcal | 4.1g | 0.80g | 1.69g | 1.01g |

3-7.さば(3種類の品種ごとに解説)

青魚の一種であるさばは、いわしと同様DHAが豊富に含まれている魚です。

「さば」と呼ばれるもののなかにもいくつかの種類があります。

さばの仲間に含まれる脂質やカロリーを確認してみましょう。

【可食部100g当たりのさば類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| たいせいようさば | 295kcal | 26.8g | 5.19g | 9.79g | 7.46g |

| まさば | 211kcal | 16.8g | 4.57g | 5.03g | 2.66g |

| ごまさば | 131kcal | 5.1g | 1.20g | 0.87g | 1.48g |

さばは種類によって脂質の含有量に大きな差があることが分かりますね。

3-8.さんま(皮の有無での違いを解説)

秋にはついさんまが食べたくなりますよね。

さんまは可食部の1/4程度が脂質で構成されています。

【可食部100g当たりのさんまのカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| さんま(皮付き) | 287kcal | 25.6g | 4.84g | 10.58g | 6.35g |

| さんま(皮なし) | 277kcal | 25.0g | 4.72g | 10.02g | 6.09g |

多価不飽和脂肪酸を多く含む魚であることが分かりますね。

3-9.たい(養殖と天然の差・皮の有無での違いを解説)

「たい」と名前につく魚はたくさんありますが、実はタイ科ではないものも多くあります。

ここでは一般的に「たい」と呼ばれている「まだい」の脂質含有量とカロリーをご紹介しましょう。

【可食部100g当たりのたいのカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| まだい(養殖、皮付き) | 160kcal | 9.4g | 2.26g | 2.72g | 2.44g |

| まだい(養殖、皮なし) | 131kcal | 5.9g | 1.29g | 1.78g | 1.52g |

| まだい(天然) | 129kcal | 5.8g | 1.47g | 1.59g | 1.38g |

3-10.ぶり・はまち(皮の有無での違いを解説)

ぶりは成長するに伴って呼称の変わる「出世魚」です。

ぶりとその若魚である「はまち」に含まれる脂質やそれらのカロリーを確認してみましょう。

【可食部100g当たりのぶりのカロリーおよび代表的な脂質含有量】

※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| ぶり | 222kcal | 17.6g | 4.42g | 4.35g | 3.72g |

| はまち(養殖、皮付き) | 217kcal | 17.2g | 3.96g | 5.83g | 3.05g |

| はまち(養殖、皮なし) | 180kcal | 12.0g | 2.81g | 4.11g | 2.57g |

3-11.軟体動物(6種類の品種ごとに解説)

いかやたこといった軟体動物は脂質の含有量が少なく、カロリーも低い傾向にあります。

【可食部100g当たりの軟体動物のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| あかいか | 81kcal | 1.5g | 0.21g | 0.07g | 0.45g |

| やりいか | 79kcal | 1.0g | 0.18g | 0.05g | 0.26g |

| けんさきいか | 77kcal | 1.0g | 0.16g | 0.04g | 0.22g |

| まだこ(皮付き) | 70kcal | 0.9g | 0.09g | 0.06g | 0.11g |

| こういか | 64kcal | 1.3g | 0.19g | 0.05g | 0.33g |

| みずだこ | 61kcal | 0.9g | 0.09g | 0.04g | 0.23g |

3-12.甲殻類(7種類の品種ごとに解説)

一口に「えび」といっても、大きさや味わいは種類によってさまざまですよね。

「種類によって脂質の含有量はどう違うんだろう?」

と気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また同じ甲殻類であるかにに含まれる脂質が知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。

甲殻類は脂質の含有量が少なく、カロリーが低い傾向にあります。

【可食部100g当たりの甲殻類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| くるまえび | 90kcal | 0.6g | 0.08g | 0.05g | 0.12g |

| あまえび | 85kcal | 1.5g | 0.17g | 0.21g | 0.34g |

| バナメイエビ | 82kcal | 0.6g | 0.10g | 0.05g | 0.15g |

| ブラックタイガー | 77kcal | 0.3g | 0.04g | 0.03g | 0.06g |

| 毛がに | 67kcal | 0.5g | 0.05g | 0.06g | 0.15g |

| ずわいがに | 59kcal | 0.4g | 0.03g | 0.06g | 0.13g |

| たらばがに | 56kcal | 0.9g | 0.09g | 0.12g | 0.25g |

3-13.貝類(5種類の品種ごとに解説)

貝類も脂質含有量が少なくカロリーが低いといえるでしょう。

【可食部100g当たりの貝類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| ほたて(貝柱) | 82kcal | 0.3g | 0.03g | 0.01g | 0.06g |

| ほたて | 66kcal | 0.9g | 0.18g | 0.09g | 0.15g |

| かき | 58kcal | 2.2g | 0.41g | 0.21g | 0.60g |

| しじみ | 54kcal | 1.4g | 0.24g | 0.14g | 0.19g |

| あさり | 29kcal | 0.7g | 0.08g | 0.05g | 0.09g |

4.野菜類に含まれる脂質の量とカロリー(13種類)

「野菜にも脂質は含まれているのかな?」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは脂質が多い野菜と、食卓に頻繁に登場する野菜を取り上げて脂質含有量とカロリーをご紹介しましょう。

【可食部100g当たりの野菜類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| アボカド | 176kcal | 17.5g | 3.03g | 9.96g | 1.85g |

| えだまめ | 125kcal | 6.2g | 0.84g | 1.88g | 2.77g |

| とうもろこし(スイートコーン) | 89kcal | 1.7g | 0.26g | 0.49g | 0.54g |

| 西洋かぼちゃ | 78kcal | 0.3g | 0.04g | 0.06g | 0.06g |

| じゃがいも(皮なし) | 59kcal | 0.1g | 0.02g | 0 | 0.02g |

| たまねぎ | 33kcal | 0.1g | 0.01g | 微量 | 0.02g |

| にんじん(皮なし) | 30kcal | 0.1g | 0.01g | 微量 | 0.04 |

| 大豆もやし | 29kcal | 1.4g | 0.19g | 0.18g | 0.76g |

| トマト | 20kcal | 0.1g | 0.02g | 0.01g | 0.03g |

| ほうれん草 | 18kcal | 0.4g | 0.04g | 0.02g | 0.17g |

| だいこん(皮なし) | 15kcal | 0.1g | 0.01g | 微量 | 0.02g |

| 白菜 | 13kcal | 0.1g | 0.01g | 微量 | 0.03g |

| きゅうり | 13kcal | 0.1g | 0.01g | 微量 | 0.01g |

「森のバター」と呼ばれるアボカドはやはり脂質含有量が多く、カロリーも他の野菜に比べると高いといえます。

またとうもろこしや枝豆、大豆などは脂質含有量がやや多い傾向にあります。

そのほかの野菜には、ほとんど脂質が含まれていません。

「じゃがいもはほとんど脂質が含まれていないのに、どうして他の野菜よりカロリーが高いの?」

と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、じゃがいもやかぼちゃなどの野菜には脂質以外のエネルギー産生栄養素(炭水化物)が含まれているためです。

5.乳製品に含まれる脂質の量とカロリー(6種類)

「牛乳にはどれくらいの脂質が含まれているんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは乳製品に含まれる脂質とカロリーについてお伝えします。

【可食部100g当たりの乳製品のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| クリーム(乳脂肪) | 404kcal | 43.0g | 26.28g | 9.89g | 1.37g |

| クリーム(乳脂肪・植物性脂肪) | 388kcal | 42.1g | 18.32g | 18.74g | 1.17g |

| クリーム(植物性脂肪) | 353kcal | 39.5g | 26.61g | 7.38g | 1.73g |

| クリームチーズ | 313kcal | 33.0g | 20.26g | 7.40g | 0.89g |

| 普通牛乳 | 61kcal | 3.8g | 2.33g | 0.87g | 0.12g |

| ヨーグルト(全脂無糖) | 56kcal | 3.0g | 1.83g | 0.71g | 0.10g |

6.油脂類に含まれる脂質の量とカロリー(9種類)

「料理に使う油にはどんな脂質が含まれているんだろう?」

このように気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

油脂類の脂質含有量とカロリーをお伝えしましょう。

【可食部100g当たりの油脂類のカロリーおよび代表的な脂質含有量】 ※横にスクロールできます

| 食品名 | カロリー | 脂質 (合計値) |

飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 |

|---|---|---|---|---|---|

| ひまわり油(ハイオレイック) | 899kcal | 100.0g | 8.74g | 79.90g | 6.79g |

| オリーブオイル | 894kcal | 100.0g | 13.29g | 74.04g | 7.24g |

| べにばな油(ハイオレイック) | 892kcal | 100.0g | 7.36g | 73.24g | 13.62g |

| ごま油 | 890kcal | 100.0g | 15.04g | 37.59g | 41.19g |

| なたね油 | 887kcal | 100.0g | 7.06g | 60.09g | 26.10g |

| 大豆油 | 885kcal | 100.0g | 14.87g | 22.12g | 55.78g |

| とうもろこし油 | 884kcal | 100.0g | 13.04g | 27.96g | 51.58g |

| ソフトタイプマーガリン(家庭用) | 715kcal | 83.1g | 23.04g | 39.32g | 12.98g |

| 有塩バター | 700kcal | 81.0g | 50.45g | 17.97g | 2.14g |

一般的に調理の際に使われる液状の油は、100%が脂質であるということができます。

ただし脂質の種類は原料となる植物によって大きく異なります。

例えばオリーブオイルの脂質の70%以上は一価不飽和脂肪酸ですが、大豆油は多価不飽和脂肪酸が半分以上を占めています。

風味だけでなく、体への影響を考えて油を選ぶのも良いかもしれませんね。

7.脂質の摂取や吸収を抑えるための工夫

「健康診断でメタボリックシンドロームだと言われてしまった……」

「脂質の摂取量を減らすためにはどうしたら良いんだろう?」

このように気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは調理や食事の際に脂質の摂取や吸収を抑えるための工夫をお伝えしましょう。

工夫1 調理法を工夫する

メインの食材は同じでも、調理方法を工夫することで脂質の摂取量を減らせると考えられます。

例えば衣をつけて揚げる天ぷらやフライなどは、衣が油を吸ってしまうため脂質の摂取量が増えてしまいますよね。

そこで、油を使って揚げたり炒めたりする料理を避け、蒸したり煮たりするのがおすすめですよ。

そうすることで、脂質が食材から分離され、余分な脂を落とせると考えられます。

もし肉や魚を焼きたいときには、油を減らすことを意識したり、網焼きにして脂質を落とすようにしましょう。

また、肉類は下茹でをしてから料理に使うのも良いでしょう。

そうすることで余分な脂を落とすことができます。

さらに、脂身や皮を取り除くことでも、脂質の摂取量を抑えられると期待できます。

脂質のことを意識するだけで、料理の幅が広がりそうですね。

【関連情報】 「ダイエットにおすすめの食べ物」についてもっと知りたい方はこちら

工夫2 食物繊維を多く摂る

脂質の吸収を抑えるために、食物繊維を多く摂ることもおすすめです。

食物繊維には、よく知られている整腸作用のほかに脂質・糖・ナトリウム(塩分)などを吸着して身体の外に排出するはたらきがあるのです。

日本人は食物繊維が不足しがちな傾向にあります。

少しでも食物繊維を多く摂るよう心掛けたいですね。

8.食べ物に含まれる脂質についてのまとめ

いかがだったでしょうか。

100種類以上の食材について、脂質量やカロリーを解説しました。

脂質とは体のエネルギー源になる栄養素の一つで、1g当たり9kcalのエネルギーを生み出します[4]。

摂り過ぎると肥満などの原因となりますが、体に必要な栄養素の一つです。

また一口に脂質といってもさまざまな種類があり、体に与える影響が異なります。

脂肪の主要な構成要素は脂肪酸と呼ばれ、構造の違いにより飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられます。

飽和脂肪酸は体内での合成が可能であり、摂り過ぎは高LDLコレステロール血症や循環器疾患のリスクを高めます。

不飽和脂肪酸は一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分けられ、多価不飽和脂肪酸はさらにn-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸に分けられます。

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸は体内で合成できないため食品から摂取する必要があります。

厚生労働省によると、不飽和脂肪酸の一種であるトランス脂肪酸も、乳製品や肉以外の工業的なものは冠動脈疾患発症のリスクを高めるとされています[5]。

単に脂質の摂取を避けるのではなく、体に必要な脂質を過不足なく摂取することが重要だと考えられますね。

飽和脂肪酸は主に肉類などに含まれていますが、肉類のなかでも鶏肉は比較的脂質が少ない傾向にあります。

また不飽和脂肪酸は魚類や植物性食品の脂質に含まれています。

魚の種類によっても脂質の含有量は大きく異なるので要チェックです。

いわしやさば、さんま、ぶり、まぐろのトロなどには多価不飽和脂肪酸が多く含まれていますよ。

いかやたこなどの軟体動物や、甲殻類、貝類などは脂質が少なく、カロリーが低めです。

また野菜類は豆類やアボカドなどを除き一般的に脂質の含有量が少なく、カロリーが高めの場合も炭水化物によるものであることが多くあります。

この他、乳製品ではクリームに飽和脂肪酸が多く含まれています。

調理に使われる油は植物性のものが多いため、飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸の方が多い傾向にあります。

脂質の摂取量が気になるという場合には、食材選びに注意することの他、油を使う調理法を避けることがおすすめです。

食材を蒸したり煮たりすることで余分な脂質を減らせます。

また食物繊維を多く摂ることで余分な脂質の吸収を抑えられると考えられます。

カロリーだけでなく、食品の脂質含有量や含まれている脂質の種類、調理法にも意識を向けながら、健康的な食事を心掛けてみてくださいね。

[4] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

[5] 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」