皮下脂肪とは?内臓脂肪との違いや蓄積する原因、効率的に減らす方法

「皮下脂肪と内臓脂肪って何が違うの?」

「皮下脂肪ってどうしたら減らせるんだろう?」

このように疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

皮下脂肪は内臓脂肪と同じ「体脂肪」の一種です。

皮下脂肪が蓄積してしまうと、二の腕や腹部などに脂肪がつくほか健康に悪影響を及ぼすこともあります。

しかし、減らしすぎてしまった場合にもホルモンバランスが乱れることがあるため、適正範囲に保つことが重要です。

この記事では、皮下脂肪の特徴や、蓄積してしまう原因、健康への影響、効率的に減らす上でのポイントを詳しく解説します。

健康的な体を保ちたいという方はぜひ参考にしてくださいね。

1.皮下脂肪とは?

皮下脂肪とは、皮膚のすぐ下にある「皮下組織」という部分につく脂肪のことです。

皮下脂肪が過剰に蓄積した状態を「皮下脂肪型肥満」といい、お尻まわりや太ももなど下半身に脂肪がつきやすいことから「洋ナシ型肥満」とも呼ばれます[1]。

一方、内臓の周囲につくものは「内臓脂肪」といい、内臓脂肪が過剰に蓄積した状態を「内臓脂肪型肥満」や「リンゴ型肥満」といいます[1]。

皮下脂肪も内臓脂肪も、どちらも体脂肪に分類されます。

内臓脂肪が男性につきやすいとされる一方、授乳期の蓄えとして脂肪をため込みやすいことから、皮下脂肪型肥満は女性に多くみられます。

また皮下脂肪は一度蓄積してしまうとなかなか減らしにくいことも特徴です。

【皮下脂肪と内臓脂肪の違い】

| 皮下脂肪 | 内臓脂肪 |

|---|---|

| お尻や太ももなど下半身につく | 内臓の周囲(おなか)につく |

| 女性に多くみられる | 男性に多くみられる |

| 減らしにくい | 皮下脂肪と比べて減らしやすい |

一般的に、生活習慣病などに影響するのは内臓脂肪といわれていますが、皮下脂肪が蓄積しすぎてしまった場合にも、見た目で脂肪の蓄積が分かるだけではなく健康に悪影響を及ぼすことがあります。

ただし皮下脂肪には体温を維持したり外的な刺激から体を守ったりする役割もあります。

そのため、皮下脂肪は単に減らすだけでなく、適正範囲に保つことが重要といえるでしょう。

2.皮下脂肪が蓄積する原因とは?

「皮下脂肪ってどうして蓄積するの?」

というのも気になるところですよね。

ここでは皮下脂肪が蓄積する原因について解説します。

原因1 カロリーの過剰摂取

皮下脂肪が蓄積してしまう原因の一つはカロリーの過剰摂取です。

食べ物や飲み物のカロリーは、どれだけエネルギーとして利用できるかを表しているものなのですね。

通常、摂取した分のエネルギーを消費すれば、体内に蓄積されることはありません。

しかしヒトの体には、食事ができなかったときに備えエネルギーを蓄える機能が備わっているため、摂取したエネルギーを消費できず余ってしまった場合には、体脂肪として蓄積されてしまうのです[2]。

食べる量が多いにもかかわらず運動量が少ないという場合には、摂取カロリーが上回り皮下脂肪が蓄積する原因になるといえるでしょう。

原因2 運動不足

二つ目の原因は運動不足です。

摂取カロリーよりも消費カロリーの方が少ない場合には、体脂肪を蓄積させる原因になります。

現代人は肥満の方が増えてきているといわれていますが、これは食事がしっかり摂れる環境が整備されているだけでなく、交通機関や通信機器が発達して体を動かす機会が減っていることなども影響しています。

普段運動量が少ないという場合には、消費カロリーよりも摂取カロリーの方が上回り、体脂肪が蓄積しやすくなる可能性があります。

原因3 基礎代謝量の低下

基礎代謝が低下することも皮下脂肪が蓄積する原因の一つです。

基礎代謝は年齢とともに低下するといわれているほか、筋肉量の減少によっても低下することが分かっています。

基礎代謝が低下すると体温が下がり、血管が収縮して血流が悪くなります。

血液は全身に酸素や栄養を運ぶという重要な役割があるため、体内ではこの機能を改善させようと体温を上げようとし、体脂肪を蓄積させてしまいます。

また基礎代謝の低下は生理不順や便秘などの原因になることもあるため、注意が必要です。

3.皮下脂肪が蓄積することによる健康への影響

皮下脂肪が蓄積すると、健康に悪影響を及ぼすこともあります。

皮下脂肪による健康への悪影響には、「睡眠時無呼吸症候群」や関節痛、月経異常などが挙げられます。

睡眠時無呼吸症候群は眠りに入ると呼吸が止まってしまい、深い睡眠が取れなくなり日中に強い眠気を生じることがある病気です。

呼吸が止まることで血液中の酸素濃度が低下し、血管が硬くなり血栓が生じて血管が詰まったり血流が悪化したりする「動脈硬化」や高血圧を併発しやすく、心臓病や脳の病気を発症するリスクを高めます。

皮下脂肪の蓄積だけでは生活習慣病の直接的な原因になることはないとされていますが、中等度以上の睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病の発症に影響するほか、眠気による事故のリスクも高めるため、医療機関での治療が必要です[4]。

また皮下脂肪が蓄積し肥満となった場合には、膝などの関節に負担がかかり「変形性膝関節症」の原因になることがあります。

変形性膝関節症では膝関節に痛みが生じたり水がたまったりして、立ち上がりや歩行に支障が出ることもあるのです。

さらに、肥満になると食欲をコントロールする「レプチン」というホルモンが多く分泌されます。

レプチンは脂肪が蓄積するにつれて分泌量が増えますが、多くなり過ぎると効きが悪くなり、さらに生殖機能が障害されてしまうことがあります。

そのため月経不順や無月経などの月経異常を引き起こす恐れがあるのです[5]。

生活習慣病との直接的な関係は少ないとはいえ、皮下脂肪型肥満でも健康を害する恐れがあるのですね。

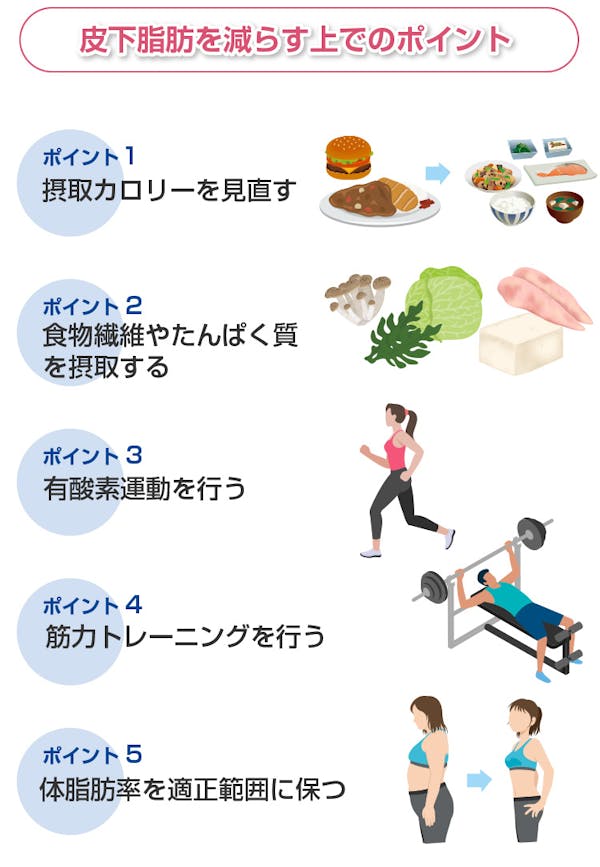

4.皮下脂肪を減らす上でのポイント

「皮下脂肪ってなかなか減らしにくいっていうけど、どうしたら減らせるの?」

というのも気になるところですよね。

ここでは皮下脂肪を減らす上でのポイントを五つ紹介しましょう。

ポイント1 摂取カロリーを見直す

皮下脂肪を減らす上では、摂取カロリーを見直すことが重要です。

私たちは摂取した食事をエネルギーに変え、それを消費することで活動しています。

しかし、消費するエネルギーより摂取するエネルギーの方が多くなれば、その分は体脂肪として蓄えられます。

その半面、消費するエネルギーよりも摂取したエネルギーの方が少なければ、体脂肪は減少していくのです。

摂取カロリーを減らしたい場合には、単純に食事のカロリーを減らすよう意識しましょう。

日頃お酒を飲むという場合や甘い飲み物、お菓子を食べるという場合には、まずは食事以外に過剰に摂取しているカロリーを減らすことから始めると良いでしょう。

お菓子やジュースだけでなく、アルコールにもそれ自体にカロリーがあるほか、おつまみなどで高カロリーのものを一緒に摂取してしまうこともあるため要注意です。

また、食事を摂る時間や欠食などの不規則な食習慣についても見直してみましょう。

食事を抜くと空腹の時間が長くなり過食につながるだけでなく、食後の急激な血糖値の上昇を引き起こし、体脂肪をため込みやすくなるとされているのです。

毎日決まった時間に食事を摂ることは間食を防ぐ効果も期待できるため、規則正しい食生活を心掛けましょう。

ポイント2 食物繊維やたんぱく質を摂取する

体脂肪を減らす上では、食物繊維やたんぱく質を摂取することも重要です。

食物繊維は体内で消化することのできない物質で、便通を良くし、食後の急激な血糖値の上昇を抑えるほか、体内の余分な脂質や糖質などを吸着して排出するはたらきがあります[6]。

そのため肥満の予防に効果が期待できるのです。

食物繊維は植物性食品に豊富に含まれるため、手軽に摂りたいという場合には主食の穀物から摂取することがおすすめです。

1日のうち1食の主食を玄米や麦ご飯、全粒小麦パンなどに置き換えることで、効率的に食物繊維を摂取することができます。

また、野菜や果物、豆類、きのこ類、藻類などに多く含まれているので、これらの食品を意識して摂取するようにしましょう。

またたんぱく質は炭水化物(糖質)・脂質と並んでエネルギー源となる他、体を構成する重要な栄養素です[7]。

筋肉の材料ともなるため、筋肉の維持や増加には欠かせません。

またエネルギーを消費するための酵素やホルモンなどの材料にもなるため、痩せやすく太りにくい体の土台となる基礎代謝を維持する上でも重要です。

たんぱく質は主に肉類や魚介類、卵、牛乳、大豆製品などに多く含まれているため、たんぱく質が不足していると感じている場合には、意識して摂取するようにしましょう。

ポイント3 有酸素運動を行う

体脂肪を減らす上では有酸素運動を行うことも有効です。

有酸素運動とは酸素を使い体内の糖質や脂質をエネルギー源とする比較的負荷の軽い運動で、ウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳、エアロビクスダンスなどが該当します。

有酸素運動は脂肪をエネルギーとして使用するため、体脂肪減少への効果が期待できるのです。

また、有酸素運動を始めて20分頃からエネルギー源が体脂肪に切り替わるといわれているため[8]、体脂肪の減少を目指す場合には長い時間続けられる種目を選ぶと良いでしょう。

ポイント4 筋力トレーニングを行う

体脂肪を減らす上では、有酸素運動だけでなく筋力トレーニングを行うことも重要です。

有酸素運動は運動中に体脂肪を多く燃やすのに対し、筋力トレーニングでは筋肉量を増やすことで基礎代謝を高め、運動後に脂肪が燃えやすくなる状態をつくるといわれています。

有酸素運動だけを長期間継続して行うと体はエネルギーの消費を防ごうと脂肪を蓄えやすくなるともいわれているため、筋力トレーニングも合わせて行うことをおすすめします。

また体脂肪の減少を目指す上では、筋力トレーニングを行ってから有酸素運動を行うことが推奨されています。

これは筋力トレーニングの後に分泌される「成長ホルモン」が有酸素運動によって抑制されてしまうためです。

体脂肪の減少を目指す場合には筋力トレーニングを行ってから有酸素運動を行うようにしましょう。

最初は体に負担の少ないスクワットや腹筋、プランクなど自分の体重を使って行える種目を選ぶと良いでしょう。

また、筋力トレーニングでは筋肉の回復のため間隔を空けて行う必要があります。

毎日行うのではなく、2日〜3日に一回程度の頻度で行いましょう[9]。

ポイント5 体脂肪率を適正範囲に保つ

皮下脂肪を減らしたいという場合にも、体脂肪率を適正範囲に保つことが大切です。

体脂肪はもともと体内に必要なものとして備わっているため、低ければ良いというものではありません。

過度なダイエットなどにより体脂肪率を下げ過ぎてしまうと、女性の場合には生理が止まってしまうこともあるため注意が必要です。

「じゃあ体脂肪率は何パーセントくらいが適正なの?」

というのが気になりますよね。

体脂肪が過剰に蓄積した状態を「肥満」といいますが、実は体脂肪率は肥満の指標として定められておらず、諸学会で統一されている基準値などもありません。

ただし厚生労働省では、体脂肪率は成人男性で25%以上、成人女性で30%以上を超えると「体脂肪量増加」としている[10]ため、この値を超えないことを一つの目安として一定の時間に測定してみると良いでしょう。

体脂肪率を測定する方法にはいくつかありますが、体脂肪計を使用して家庭で簡単に測定できるものもあります。

しかし測定する時間帯や運動、入浴の前後などで誤差が生じるほか、使用する機器によっても測定法が異なり、体脂肪の正確な測定は困難とされています。

体脂肪率はあくまでも一つの目安として取り入れてみましょう。

[10] 厚生労働省e-ヘルスネット「体脂肪計」

[11] 厚生労働省e-ヘルスネット「肥満と健康」

5.皮下脂肪の蓄積についてのまとめ

皮下脂肪は皮膚のすぐ下の皮下組織につく脂肪を指します。

内臓の周囲につく内臓脂肪と合わせ、どちらも体脂肪に分類されます。

一般的に、生活習慣病との関連が深いのは内臓脂肪の蓄積によるものですが、皮下脂肪が蓄積することでも睡眠時無呼吸症候群や関節痛、月経異常の原因になることもあるため注意が必要です。

皮下脂肪が蓄積する原因としては、カロリーの過剰摂取や運動不足、基礎代謝の低下などが挙げられます。

皮下脂肪が蓄積していると感じる場合には、食事内容を見直すほか、無理のない範囲で有酸素運動や筋力トレーニングなどの運動を行ってみましょう。

また、体脂肪は単に減らせば良いというわけではありません。

女性の場合には体脂肪を減らし過ぎてしまうとホルモンバランスが崩れてしまうこともあるため、体脂肪率は極端に減らすのではなく、適正範囲に保つことも重要だといえるでしょう。