女性の標準体重とは?計算方法や標準体重を目指すためのポイント

「女性の標準体重ってどのくらいなんだろう?」

「標準体重を目指すための食事・運動のポイントについて知りたい……」

このように自分の体重が他の人と比べて多いのか少ないのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

標準体重の求め方は性別や年齢問わず一緒です。

標準体重は糖尿病や高血圧、脂質異常症などの病気に最もなりにくい体重といわれています。

この記事では女性の標準体重の求め方や標準体重を目指すために押さえるべきポイントについて紹介します。

1.女性の標準体重と平均体重はどのくらい?

「女性の標準体重ってどれくらいなのかな?」

「同世代と比べて太っているのか、痩せているのか知りたい……」

このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

健康に過ごすためには適正な体重を知り、それを目指すことが重要です。

ここからは女性の標準体重と平均体重を世代ごとに紹介します。

1-1.女性の標準体重

標準体重とは統計上高血圧や糖尿病、脂質異常症などの病気に最もかかりにくい体重のことです。

標準体重は自分の身長(m)とBMIの標準値を用い、「身長(m)×身長(m)×22」で求めることができます[1]。

BMIの計算方法は世界共通ですが判定基準は国ごとで異なります。

日本肥満学会によって定められた肥満度分類は以下のとおりです。

【日本の肥満度分類】

| BMI | 判定 |

|---|---|

| 18.5未満 | 低体重 |

| 18.5以上25.0未満 | 普通体重 |

| 25.0以上30.0未満 | 肥満1度 |

| 30.0以上35.0未満 | 肥満2度 |

| 35.0以上40未満 | 肥満3度 |

| 40以上 | 肥満4度 |

一般社団法人 日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」をもとに執筆者作成

表のように日本ではBMIが25以上を肥満として、さらに肥満1度~肥満4度に分けられます。

BMIが25を超えると脂質異常症などの生活習慣病のリスクが標準体重の2倍になり、30以上では積極的な減量治療が必要になることがあるため、健康的に過ごしたい方は標準体重を目指すようにしましょう[3]。

1-2.女性の平均体重

女性の平均体重は以下のとおりです。

【女性の年齢別の平均体重と平均身長】

| 年代 | 平均体重(kg) | 平均身長(cm) |

|---|---|---|

| 26~29歳 | 53.4 | 157.9 |

| 30~39歳 | 54.3 | 158.2 |

| 40~49歳 | 55.6 | 158.1 |

| 50~59歳 | 55.2 | 156.9 |

| 60~69歳 | 54.7 | 154.0 |

| 70歳以上 | 51.1 | 149.4 |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

女性の世代別の平均体重に対して、標準体重はどのくらい差があるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以下は各年代の平均身長とBMIの標準値から算出した標準体重です。

【女性の年齢別の平均体重と標準体重】

| 年代 | 平均体重(kg) | 標準体重(kg) |

|---|---|---|

| 26~29歳 | 53.4 | 54.85 |

| 30~39歳 | 54.3 | 55.06 |

| 40~49歳 | 55.6 | 54.99 |

| 50~59歳 | 55.2 | 54.16 |

| 60~69歳 | 54.7 | 52.18 |

| 70歳以上 | 51.1 | 49.10 |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

女性の場合20代と30代以外の世代で平均体重が標準体重を上回っているのが分かるでしょう。

各年代別のBMIの平均値は以下のとおりです。

【女性の年齢別のBMIの平均値】

| 年代 | 平均BMI |

|---|---|

| 26~29歳 | 21.0 |

| 30~39歳 | 21.7 |

| 40~49歳 | 22.3 |

| 50~59歳 | 22.4 |

| 60~69歳 | 23.1 |

| 70歳以上 | 22.9 |

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成

上記の表のBMIの値を見ても、20代と30代以外の世代で標準値を超えてしまっているのが分かりますね。

次の章では標準体重を超えてしまっている女性に多く見られる肥満のタイプについて紹介していきます。

2.女性に多い皮下脂肪型肥満とは?

「女性にはどんなタイプの肥満が多いのかな?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

肥満には皮膚の最も内側にある皮下組織に脂肪が蓄積する「皮下脂肪型肥満」と腸のまわりに脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」の二つに分けられます。

このうち特に女性に多いといわれているのが皮下脂肪型肥満です。

女性は授乳期に栄養を蓄える必要があるために皮下脂肪がつきやすいのです。

皮下脂肪はこれ以外にも子宮を衝撃や冷えから守ったりする重要な役割も担っています。

皮下脂肪型肥満はお尻や太ももといった下半身を中心に脂肪が蓄積するという特徴から「洋ナシ型肥満」とも呼ばれています。

また皮下脂肪はたまりにくい反面、燃焼しにくいという特徴もあります。

一般的には、内臓脂肪型肥満のように糖尿病や高血圧、脂質異常症などを引き起こす恐れはないといわれています。

しかし、皮下脂肪が蓄積しすぎた場合見た目で脂肪の蓄積が分かるだけではなく、関節痛や月経異常、睡眠時無呼吸症候群などを合併する恐れがあるため注意が必要です。

皮下脂肪は一度つくと減らしにくいため、蓄積しないように日々の習慣に気を付けたいですね。

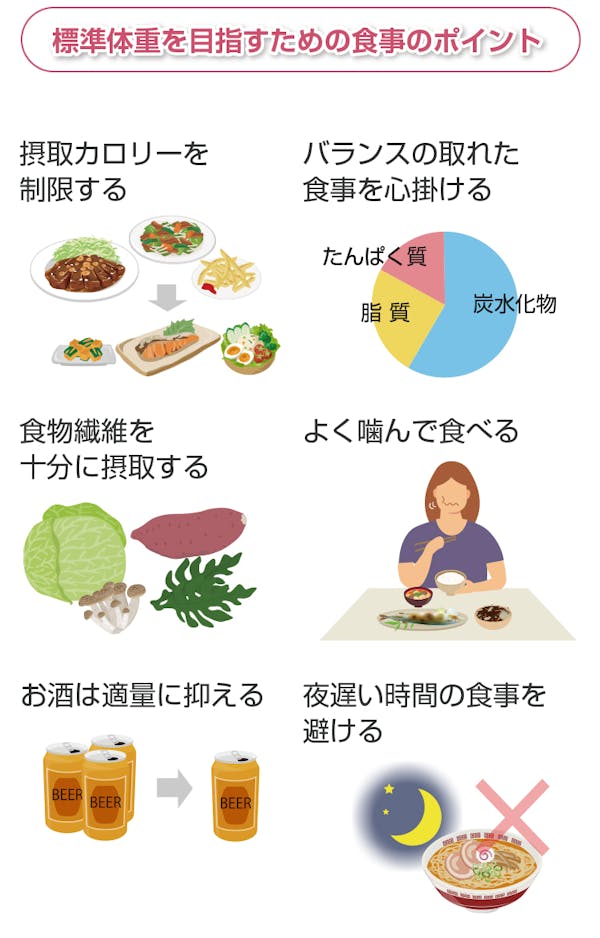

3.女性が標準体重を目指すための食事のポイント

「標準体重を目指す上で食事について気を付けるべきポイントはあるのかな?」

日々の食事から標準体重を目指すために取るべき対策があれば知りたいという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ダイエットと聞くと食事制限を思い浮かべるかもしれませんが、極端な食事制限や特定の食品のみを摂ることは健康的とはいえません。

ここからは健康的に標準体重を目指すためのポイントについて紹介します。

ポイント1 摂取カロリーを制限する

標準体重を目指すには摂取カロリーを制限することが重要です。

カロリーとは人間が生命活動を続けるために必要なエネルギーの量を表す単位のことです。

ダイエットをするには摂取カロリーと消費カロリーのバランスをとることが重要です。

例えば消費カロリーが摂取カロリーを上回るようにすれば自然と体重が減少します。

一方で摂取カロリーが消費カロリーを上回ってしまった場合には体重が増加してしまいます。

「1日にどれくらいのカロリーを摂取して良いんだろう……」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

そこで1日の摂取カロリーの目安になるのが「推定エネルギー必要量」です。

推定エネルギー必要量は基礎代謝量と身体活動レベルを掛け合わせて求めることができます。

続いて自分の生活スタイルに応じた身体活動レベルがどれに該当するのか確認していきましょう。

【身体活動レベル】

| 身体活動レベル | 日常生活の内容 |

|---|---|

| 低い(Ⅰ) | 生活の大部分を座って過ごしており、外出もあまりしない場合 |

| ふつう(Ⅱ) | デスクワークのように主に座って行う仕事に従事しているが、職場内で立って行う作業や接客、もしくは私生活で家事や買い物、軽い運動などを行っている場合 |

| 高い(Ⅲ) | 主に立ち仕事や移動することが多い仕事に従事しており、私生活でも余暇にスポーツをする習慣がある場合 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

それでは18~29歳の女性を例に推定エネルギー必要量を計算してみましょう。

基礎代謝は22.1(基礎代謝基準値)×50.3(参照体重)=1,112となります[4]。

そして身体活動レベルがふつうの場合は1,112(基礎代謝基準値)×1.75(身体活動レベル)なので18~29歳の女性の1日の推定エネルギー必要量は1,946kcalということが分かりました[4]。

また妊婦や授乳婦は健康な状態で胎児を産んだり、母乳で消費したエネルギーを補ったりするためにも、推定エネルギー必要量に加えて付加量分のエネルギーを摂取する必要があります。

【妊婦・授乳婦の付加量】

| 付加量 | |

|---|---|

| 妊婦 初期 | +50 |

| 妊婦 中期 | +250 |

| 妊婦 後期 | +450 |

| 授乳婦 | +350 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

妊婦や授乳婦の付加量は身体活動レベルによって左右されることはありません。

妊婦の体格や妊娠中の体重増加量、胎児の発育状況などを見て、個々にあったエネルギーを摂取するようにしましょう。

ポイント2 バランスの取れた食事を心掛ける

標準体重を目指している方はバランスの取れた食事を心掛けるようにしましょう。

バランスの取れた食事をするには、まずはエネルギー産生栄養素バランスを意識して摂取することが大切です。

エネルギー産生栄養素バランスとは1日の総摂取カロリーのうち、エネルギー産生栄養素とその構成成分がそれぞれどれくらいの比率を占めるのかを示した指標です。

このバランスどおりにエネルギー産生栄養素を摂取することで摂取不足の回避や生活習慣病、その重症化を予防する効果が期待できます。

女性のエネルギー産生栄養素バランスは以下のとおりです。

【女性の年齢別エネルギー産生栄養素バランス(% エネルギー)】

| たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |

|---|---|---|---|

| 18~29歳 | 13~20 | 20~30 | 50~65 |

| 30~49歳 | 13~20 | 20~30 | 50~65 |

| 50~64歳 | 14~20 | 20~30 | 50~65 |

| 65~74歳 | 15~20 | 20~30 | 50~65 |

| 75歳以上 | 15~20 | 20~30 | 50~65 |

| 妊娠 初期 | 13~20 | 20~30 | 50~65 |

| 妊娠 中期 | 13~20 | 20~30 | 50~65 |

| 妊娠 後期 | 15~20 | 20~30 | 50~65 |

| 授乳婦 | 15~20 | 20~30 | 50~65 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

またエネルギー産生栄養素のバランスだけでなく、食事バランスにも気を付けましょう。

特定の食品のみを摂取するダイエットや、過度な食事制限を行うダイエットは、必要な栄養素を摂取できずに便秘や貧血、月経異常といった悪影響が体に現れる可能性があります。

野菜なども取り入れていろいろな食材を摂取することで、ご飯・パンなどの主食、肉・魚などの主菜、野菜などの副菜がそろったバランスの良い食事を摂取できるようになりますよ。

「どんな食品をどれだけ食べれば良いのか分からない……」

とお困りの方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときは日々の食事を「主食」「主菜」「副菜」「牛乳・乳製品」「果物」に分けて、何をどれだけ食べれば良いのか分かりやすくイラストで示した「食事バランスガイド」を参考に献立を考えてみましょう。

ポイント3 食物繊維を十分に摂取する

減量して標準体重を目指すなら食物繊維を十分に摂取することを意識しましょう。

食物繊維には肥満防止に有用なはたらきがたくさんあるため、標準体重を目指している方は積極的に摂取すると良いでしょう。

食物繊維には体内の脂質や糖などを吸着して排出するはたらきがあるため、脂質や糖質の過剰摂取が原因となる肥満や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病の予防・改善が望めます。

また食物繊維を多く含む野菜は低カロリーで噛みごたえがあるものが多いため、満腹感を得やすく食べ過ぎ防止にもつながるでしょう。

体内に取り込んだ食物繊維は胃腸内をゆっくり移動するため、腹持ちも良いという点も肥満防止に役立ちます。

ヨーロッパでは食物繊維の摂取量が増えるほど体重が減少し、逆に摂取量が減少するほど体重が増加するという研究結果が報告されています。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると生活習慣病の発症予防のために1日に摂取すべき食物繊維の摂取目標量は、成人女性が17~18g以上ですが、多くの方がこの摂取量を達成できていないのが現状です[5]。

食物繊維は穀類、豆類、野菜類、果物類、きのこ類、海藻類の食品から摂取できるため、これらの食品から毎日積極的に食物繊維を摂取しましょう。

ポイント4 よく噛んで食べる

標準体重を目指す上では、よく噛んで食べることも重要です。

食事の際によく噛んで食べることには肥満予防を期待できるさまざまな効果が期待できます。

また、よく噛んで食べることで満腹中枢を刺激し満腹感を感じやすくさせ、食欲を抑えられるようになります。

そのほかにも内臓脂肪の分解を促進したり、脂肪の合成を阻害したりする他、代謝を高めるといったはたらきがあることも分かっています。

これらは噛むことによって盛んに分泌された「神経ヒスタミン」と呼ばれる神経伝達物質が満腹中枢にはたらきかけることで起こります。

「噛む回数は何回位を目安にすれば良いのかな?」

という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

厚生労働省では一口食べるごとに30回噛むことを推奨しています[6]。

食べる速さとBMIの関係の調査によると食事を済ませるのが速い人ほど肥満度を示すBMIの値が高い傾向にあることが分かりました。

肥満を予防するためにも食事の際の噛む回数を増やしたいですよね。

噛む回数を増やすためには食事の際に意識するだけでなく、野菜のように食物繊維を多く含む食品やいか・たこのように噛み応えのある食べ物を積極的に摂取しましょう。

ポイント5 お酒は適量に抑える

お酒を飲む場合は適量に抑えることも重要なポイントです。

お酒に含まれるアルコールは1gで7kcalもあります[7]。

エネルギー産生栄養素の1g当たりのカロリーは炭水化物とたんぱく質で4kcal、脂質で9kcalです[7]。

このようにエネルギー産生栄養素と比べてみても、アルコールは同じくらいカロリーが高いことが分かります。

またアルコールはカロリーが高い上、食欲を増進させたり、おつまみに脂っこいものを食べたりすることで高カロリーの摂取となり肥満を引き起こします。

飲酒による肥満を予防するためにも、適度な飲酒量を心掛ける必要があるでしょう。

1日当たりの適度な飲酒量は純アルコールで約40g程度ですが、女性の場合この値の半分あるいは2/3程度が適度な飲酒量です[8]。

男性と比べ女性の適度な飲酒量が少ないのには、男性よりも小柄で水分量が少ないことや、アルコールを代謝する能力が男性の3/4程度しかないこと、血中アルコール濃度が高くなりやすいことなどが理由として挙げられます[8]。

またお酒の量を控えるだけでなく、週に2日間程度は休肝日を設けるべきともいわれています。

アルコール度数によって適切な飲酒量は異なるので、自分がよく飲むお酒に応じた飲酒量を把握するようにしましょう。

ポイント6 夜遅い時間帯の食事は避ける

夜遅い時間帯の食事はできるだけ避けるようにしましょう。

夜遅くに摂取したカロリーは消費されにくく、消費しきれなかったものは脂肪として蓄積されてしまいます。

また夜遅くに食事を摂ると就寝時間がずれ込み十分な睡眠が確保できなかったり、翌日の朝におなかが空かずに朝食を食べなかったりして、生活リズムが崩れる原因になる可能性もあります。

毎日決まった時間に夕食を摂れるのが理想的ですが、残業や用事があれば夕食が遅くなってしまうこともあるかもしれません。

夕食が遅くなったときには揚げ物や肉などは控え野菜を使った副菜を多めにした、低カロリーで消化の良い食事を心掛けましょう。

夕食までの時間が長く空いてしまう場合には、夜間の食べ過ぎを防ぐためにも間食を摂ると良いかもしれません。

しかし、間食としてスナック菓子やパンなどを食べるのは、脂質やカロリーを多く摂取してしまう恐れがあるためおすすめできません。

間食には、果物や乳製品、おにぎりなどなるべくカロリーや脂質が少なめのものを選ぶと良いでしょう。

[10] 厚生労働省「 嗜好品を食べたい場合の量の目安」

4.女性が標準体重を目指すための運動のポイント

標準体重を目指すには食事面だけでなく運動面でも注意すべきポイントがあります。

健康的にダイエットを行う上では、食事制限によって摂取カロリーを減らすだけでなく、運動をして消費カロリーを増やすことも重要です。

ここからは標準体重を目指すためにはどんな運動を行えば良いかなどについて解説していきます。

ポイント1 有酸素運動を行う

減量して標準体重になりたい方は有酸素運動を行いましょう。

有酸素運動とは筋肉を動かす際のエネルギー源として、酸素と一緒に糖や脂肪を使用する運動のことです。

脂肪を燃料とするため、中性脂肪や体脂肪の減少効果が期待できる運動とされています。

代表的な有酸素運動にはウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳、ハイキングなどが挙げられます。

また有酸素運動には筋肉へかかる負荷が比較的軽く、長時間継続しやすいという特徴もあります。

以前は脂肪燃焼には1回20分以上継続した運動を行う必要があるといわれてきました[11]。

しかし、ある研究により有酸素運動を30分継続した場合と、1回10分の運動を3回行った場合とで減量効果に差がないことが認められました[11]。

つまり有酸素運動の減量効果は総運動時間に比例するといえます。

まとまった時間を取るのが難しい方は短い運動でも良いので、継続して運動をする習慣を身に付けましょう[11]。

[11] 厚生労働省「【参考】内臓脂肪減少のための身体活動量」

ポイント2 筋トレも併せて行う

標準体重を目指す上では有酸素運動だけでなく、筋トレも併せて行うことが重要です。

筋トレは「無酸素運動」と呼ばれる運動で、それ自体が直接脂肪を燃焼する効果はありません。

しかし、筋トレをして筋肉などの「除脂肪組織」を増やすことで基礎代謝量が増加するため、脂肪がたまりにくい体になります。

基礎代謝量は1日の消費するカロリーのうちの約60%を占めており[12]、さらに筋肉はそのうちの22%を占めています[13]。

仮に筋トレを行わずに有酸素運動のみで減量を行うと、脂肪と一緒に筋肉をはじめとする除脂肪組織も減少してしまうため、基礎代謝量の低下を招きます。

その結果、体がエネルギーの浪費を防ぐために脂肪をため込むようになってしまうのです。

筋トレと有酸素運動はどの順番で取り組めば良いのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

より効率良く脂肪を燃焼させるにはまず筋トレを行い、その後で有酸素運動を行うという順番が望ましいと考えられています。

これは筋トレによって分泌が促進される「成長ホルモン」に脂肪分解作用があるためです。

筋トレを先に行い成長ホルモンの分泌を促すことで、その後に行う有酸素運動の脂肪燃焼効果が高まります。

一方有酸素運動を先に行うと筋トレ後の成長ホルモンの分泌が抑えられてしまうといわれています。

成長ホルモンの脂肪分解作用が持続するのは、運動後1時間から5~6時間程度だと考えられています。

海外の研究では、成長ホルモンの脂肪分解作用は筋トレ後約48時間も持続するとの報告もあります[13]。

そのため筋トレ後すぐ有酸素運動を行う必要はありませんが、効果が持続する内に行うようにしましょう。

[13] 公益財団法人 横浜市スポーツ協会 横浜市スポーツ医科学センター「肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識 【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由」

5.極端なダイエットが健康に与える影響

極端なダイエットは健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

特定の食品ばかり食べたり極端な食事制限を行ったりと偏った食生活を送ると大切な栄養素が不足してしまいます。

特に月経のある20~40代の女性の場合は、摂取不足を防ぐために1日に鉄を10.5mg摂取することが推奨されていますが、多くの女性が1日の推奨量を摂取できていないのが現状です[14]。

鉄を豊富に含む肉や魚、ほうれん草などの緑黄色野菜が不足している場合には、鉄欠乏性貧血やだるさ、疲れやすさなどの自覚症状、発育障害などの症状を引き起こす恐れがあります。

特に若い女性の多くが痩せる必要がないものの、痩せ願望やダイエット指向を持っているといわれています。

厚生労働省が平成29年に実施した国民健康・栄養調査によると、低体重の基準であるBMI18.5未満の女性が20代は健康日本21の目標値である20%を上回る21.7%もいることが分かりました[14]。

低体重が改善しないのは適切な体型に対する認識不足や、痩せている方が良いという価値観の普及などさまざまな要因が影響していると考えられます。

やせ願望による極端なダイエットは「拒食症」や「過食症」などの摂食障害を引き起こす恐れがあります。

さらにこの状態が慢性化すると無月経や低血圧、不整脈といった健康障害を招く可能性もあります。

また極度なダイエットはダイエットを行う女性自身だけでなく、将来生まれてくる子どもにも悪影響を及ぼしかねません。

例えば低出生体重児を出産したり、生まれた子どもが成人後に生活習慣病を発症しやすくなったりといった影響が考えられます。

自分自身のためにも生まれてくる子どものためにも、自分の適切な体重を把握し健康的なダイエットを行うようにしましょう。

特定の食品ばかり摂取したり極端に食事量を減らしたりするのではなく、主食、主菜、副菜のバランスが整った食事を心掛けてくださいね。

[15] 健康長寿ネット「心拍数と運動強度」](https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/undou-kiso/shinpaku.html)

6.女性の標準体重についてのまとめ

標準体重とは、統計上高血圧や糖尿病、脂質異常症などの病気に最もかかりにくいとされる体重のことです。

標準体重は「身長(m)×身長(m)×22(BMIの男女共通の標準値)」で求めることができます[17]。

女性の場合は20~30代以外の世代で平均体重が標準体重を上回っています。

肥満には内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満がありますが、女性は特に皮下脂肪型肥満が多く見られるといわれています。

これは授乳期に栄養を蓄えるために皮下脂肪がつきやすいという女性ならではの体質が一因と考えられます。

標準体重を目指すためには摂取カロリーを消費カロリー以下に抑えたり、主食・主菜・副菜のバランスが摂れた食事を心掛けたりと普段の食事で気を付けるべきポイントがいくつもあります。

また食事面以外にも有酸素運動と筋トレを行い、消費カロリーを増やすことも効率良く減量するためには欠かせないポイントです。

特に20代の若い女性は痩せ願望やダイエット指向を持ち、適切な体型に対する認識が不足したまま、誤ったダイエット方法を行っている方が多く見られます。

極端なダイエットは貧血や発育障害、拒食症、過食症などの症状を引き起こす恐れがあり、慢性化すると無月経や低血圧、不整脈などの健康障害を招く可能性もあります。

さらには低出生体重児が生まれやすくなったり、生まれた子どもが成人後に生活習慣病にかかりやすくなったりと子どもの健康にも影響があると考えられています。

標準体重を目指すためにもバランスの良い食事や節酒などを心掛け、健康的なダイエットに取り組みましょう。