喫煙はさまざまな病気を発症するリスクを高め、周囲の人の健康を害する恐れもあることは皆さんご存じでしょう。

しかし禁煙の効果について、

「禁煙するとどんな効果があるのかな?」

「長年たばこを吸っているから、いまさら禁煙しても意味がないんじゃないかな?」

このように疑問を感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

長期にわたって喫煙していた方であっても、禁煙することで病気発症のリスクを下げ、周りの人の健康を守ることにもつながると考えられるのです。

とはいえなかなか禁煙に踏み切れないという方もいらっしゃることでしょう。

そこでこの記事では、喫煙していると生じるリスクや禁煙によって得られる効果、禁煙するためのおすすめの方法を詳しく解説します。

ご自身や大切な家族の健康のためぜひ参考にしてくださいね。

1.喫煙によって生じるリスク

「たばこを吸っていると、どんな影響があるのかな?」

喫煙していると健康に良くないと漠然とは分かっていても、具体的にどんな影響があるのか知らないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

ここでは喫煙することで生じるリスクについて詳しく解説します。

リスク1 呼吸器疾患の発症

喫煙しているとさまざまな呼吸器疾患を発症するリスクが高まります。

せきや痰、息切れなどの呼吸器症状を生じるほか、喘息(ぜんそく)がある方の症状を悪化させる要因にもなるのです。

ほかにも慢性閉塞性肺疾患(COPD)という疾患を発症するリスクもあります。

これはたばこに含まれる「ニコチン」などの有害物質が体内の免疫機能のバランスを崩す原因になり、感染や炎症が起きやすくなるためです。

また喫煙自体が体内の炎症や活性酸素によって細胞を傷つける「酸化ストレス」につながり、気道や肺胞を障害する原因になるともいわれています。

喫煙しているとさまざまな原因で呼吸器症状を引き起こしてしまうのですね。

リスク2 循環器疾患の発症

喫煙は循環器疾患を発症するリスクを高めるとされています。

循環器疾患は全身に血液を送る血管や心臓が異常を来した結果引き起こされる疾患のことで、高血圧のほかさまざまな疾患が該当します。

なかでも喫煙が原因で発症するリスクを高めるとされている循環器疾患を以下に紹介します。

【喫煙が原因で発症リスクが高まる循環器疾患】

- 動脈硬化……本来柔らかく弾力のある動脈が硬くなる疾患。いくつかの種類があるが、血管にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)がドロドロの物質となって沈着し、血管内が狭くなったり詰まってしまったりする粥状動脈硬化「アテローム動脈硬化」などがある。

- 冠状動脈疾患……心臓の筋肉に血液を供給する冠状動脈での血流が悪化することで発症する疾患の総称。十分な量の血液や酸素が供給されず胸痛発作を生じる「狭心症」や、動脈硬化などが原因で血流が途絶えたり低下したりして心筋が壊死(えし)する「心筋梗塞」がある。

- 脳卒中……脳の血管で動脈硬化が起こり脳の血管が詰まったり破れたりする疾患の総称。脳の血管が破れて出血する「脳出血」、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳にできた動脈瘤が破裂する「くも膜下出血」がある。

- 腹部大動脈瘤……高血圧によって腹部の動脈に圧が加わり、こぶのような状態になる疾患。腹圧をかけることで破裂しやすく、破裂すると大出血を生じやすい。

喫煙が循環器疾患の発症に関与するのは、血管内が傷つき細胞の機能が低下することや血液の塊(血栓)が形成されやすくなることなど、さまざまな要因があるとされています。

またたばこが燃える際に発生する「一酸化炭素」によって体内が酸欠状態になってしまうことも影響しています。

喫煙していると命に関わる重大な疾患を発症するリスクも高めるのですね。

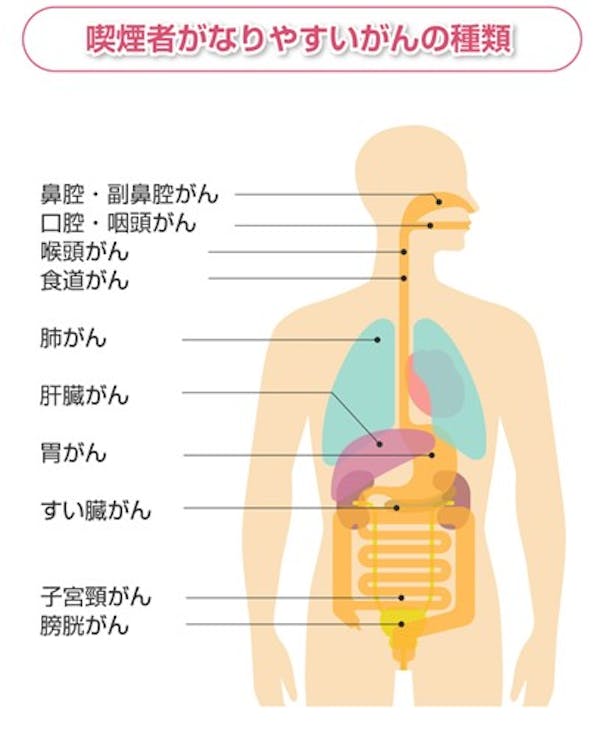

リスク3 がんの発症

喫煙はがん発症のリスクを高めることも分かっています。

これにはたばこの煙に含まれる60種類*1以上もの発がん物質による影響があると考えられています。

発がん物質の含まれる煙を吸い込むことで煙が通る口腔内やのど、肺のほか、唾液にも含まれることで食道や胃などの消化管にも影響がおよびます。

また血液中にも発がん物質が移行し血液や肝臓、腎臓などの臓器にも影響すると考えられています。

ほかにも喫煙は既にがんを発症している場合に新たながんを発生させたり、再発率を高めたり治療効果を下げたりする原因になることも分かっています。

喫煙は肺がんだけでなく全身のがんを引き起こす原因になるのですね。

*1 厚生労働省 e-ヘルスネット「喫煙とがん」

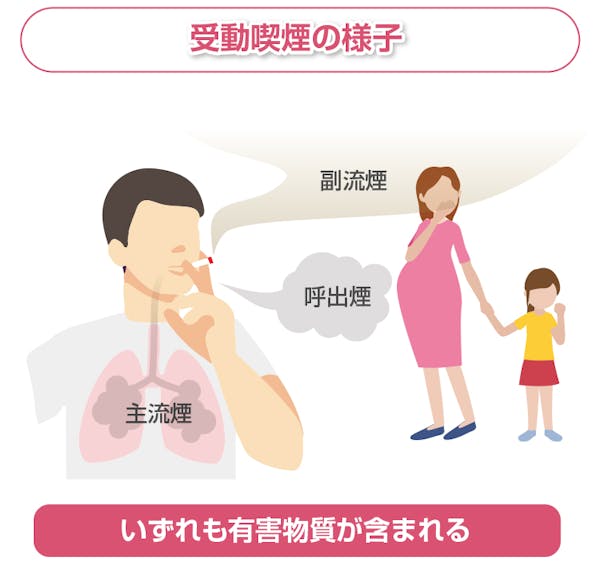

リスク4 受動喫煙により周囲の人の健康を害する

喫煙していると「受動喫煙」によって周囲の人の健康を害することも分かっています。

副流煙はフィルターを通さず、主流煙よりも多くの有害物質を含むとされています。

そのため受動喫煙でも健康を害する恐れがあるのですね。

受動喫煙によって生じる恐れのある健康への影響には以下のものがあげられます。

【受動喫煙との関連が確実とされる健康への影響】

- 肺がん

- 脳卒中

- 鼻への刺激感

- 虚血性心疾患……狭心症や心筋梗塞など

- 乳幼児突然死症候群(SIDS)……乳幼児が何の前兆もなく突然死亡してしまうこと。うつぶせ寝や人工乳育児のほか保護者など周囲の人の喫煙や妊娠中の喫煙も発症リスクを高めるとされている。

- 喘息

ご自身だけでなく大切なご家族の健康を守るためにも禁煙を検討しましょう。

2.禁煙することで得られる効果

「禁煙するとどんな効果があるの?」

というのが最も気になるところですよね。

ここでは禁煙することで得られる効果について詳しく解説します。

効果1 呼吸器症状が改善する

禁煙後比較的早期にみられる効果は呼吸器症状の改善です。

具体的には禁煙開始後早ければ1カ月*2ほどでせきや喘鳴(ぜんめい)が改善するほか気道の免疫作用も改善しかぜやインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなるといわれています。

既にある症状の改善のほか免疫機能も改善するのはうれしいですね。

呼吸器症状の改善のほか感染症予防のためにも早めに禁煙を始めましょう。

*2 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」

効果2 循環器疾患発症のリスクが低下する

禁煙すると循環器疾患発症のリスクが低下することも分かっています。

禁煙開始後2年〜4年後では、喫煙を続けた場合と比較して虚血性心疾患を発症するリスクが35%*3低下し、脳梗塞発症のリスクも大幅に低下することが分かっています。

「循環器疾患を発症するリスクを減らすのには時間がかかるんだな……」

と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに循環器疾患を発症するリスクを低下させるには長い禁煙期間が必要です。

しかし禁煙開始後早期から心臓の機能や血流は改善し始めることが分かっています。

禁煙開始後20分3で血圧や脈拍数が正常値まで下がり、24時間経過後3には心臓発作のリスクが少なくなるほか2週間から3カ月後*3には血流などの循環機能が改善するといわれているのです。

病気を発症するリスクを減らすためには時間がかかるかもしれませんが、禁煙することで少しずつ心臓の機能が改善されていくため根気よく禁煙を続けましょう。

*3 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の効果」

効果3 がん発症のリスクが低下する

禁煙することでがん発症のリスクを下げることもできます。

禁煙10年後*4には喫煙を続けた場合に比べ肺がんを発症するリスクが約半分に低下するほか、口腔がん、食道がん、喉頭がん、胃がん、膀胱がん、子宮頸がん発症リスクも低下するとされています。

ほかの疾患に比べ効果が期待できるまでに時間がかかりますが、長期的な健康を目指すために早めに禁煙を始めたいところですね。

*4 国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス「たばことがん もっと詳しく」

効果4 周囲の人の健康を守ることにつながる

禁煙すると周囲の人の健康を守ることにもつながります。

禁煙開始後すぐに周囲の人をたばこの煙で汚染することがなくなります。

自宅や職場で喫煙していた方は、禁煙を始めてすぐに周囲の人への健康被害をなくすことができるのです。

ご自身だけでなく周りの人のためにも禁煙を継続しましょう。

3.禁煙が難しいとされる理由

「でも、なかなか禁煙できないんだよね……」

と感じている方もいらっしゃることでしょう。

禁煙が難しく感じるのはニコチンによる「離脱症状」によるものです。

たばこを吸うと肺からニコチンが体内に取り込まれ、脳から心地よさを感じるドーパミンなどの「神経伝達物質」が分泌されます。

神経伝達物質は脳内での情報伝達において重要な役割がある化学物質で、ドーパミンのほか食欲を抑えたり集中力を高めたりする「ノルエピネフリン」、気分の調整を行う「セロトニン」、認知作業を向上させる「アセチルコリン」などがあります。

たばこを吸うことでこれらの神経伝達物質が分泌されるため、イライラが解消されたり集中力が高まったりするように感じるのです。

本来、神経伝達物質は喫煙しなくても自然に分泌されます。

しかし喫煙を続けることで神経伝達物質の分泌をニコチンに任せてしまうため、自発的に分泌することが困難になってしまうのです。

そのためたばこを吸い終わって時間が経つと神経伝達物質の分泌量が減っていき、不快な症状が出現するようになります。

ここで再び喫煙することで、症状が消失し心地よさがもたらされます。

すると喫煙を続けてしまうという「ニコチン依存」が生じ、禁煙が難しくなってしまうのです。

4.禁煙する上でのおすすめの方法

「やっぱり、禁煙するのは難しいのかな……」

と不安に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし禁煙開始後2日〜3日*5をピークに出現するニコチン離脱症状を和らげる方法を実践すれば「たばこを吸いたい」という気持ちをコントロールすることができます。

ここではニコチン離脱症状を和らげるための禁煙する上でのおすすめの方法を紹介しましょう。

*5 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙の準備 – 禁煙7日前から行う、禁煙のコツを教えます!《準備編》」

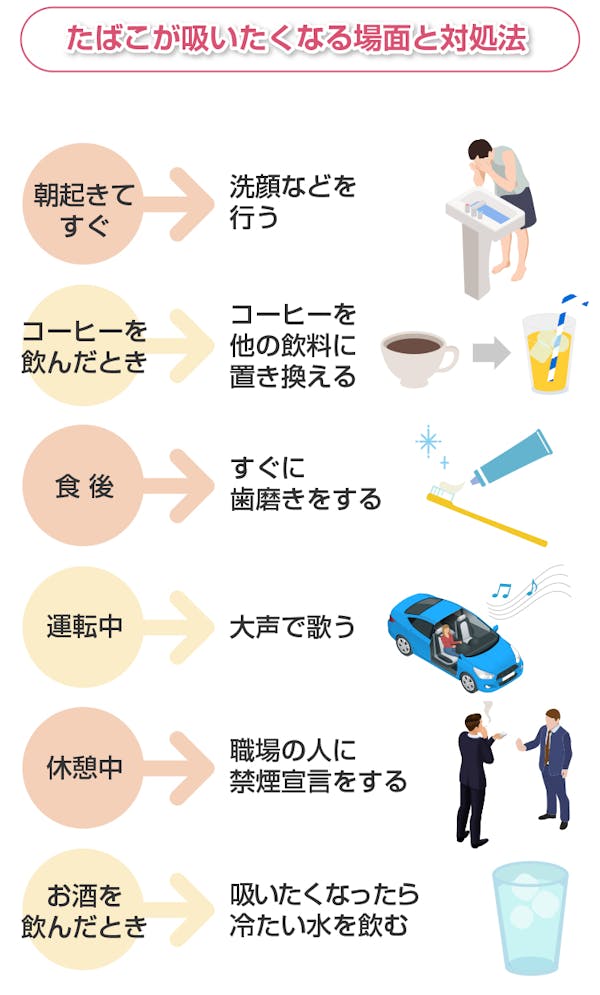

方法1 喫煙する代わりにほかの行為をする

禁煙する上ではたばこを吸う代わりにほかの行為を行うことが有効です。

これは禁煙中の「たばこを吸いたい」という欲求をコントロールするためです。

禁煙を開始すると間もなくイライラや頭痛、眠気などの離脱症状が生じます。

喫煙していた時にはたばこを吸うことで離脱症状が緩和されていたため、自然とたばこが吸いたくなってしまうことでしょう。

しかしたばこが吸いたいという欲求は長く続いても数分程度といわれています。

このようなときにたばこを吸う代わりの行為を考えておくことで、吸いたいという気持ちをコントロールすることができるのです。

本格的に禁煙を開始する前にたばこが吸いたくなる場面を書き出しておき、それに対処できる行為を考えておくと良いでしょう。

以下に一例をご紹介します。

ご自身の生活スタイルに合わせた方法で実践してみましょう。

方法2 禁煙補助薬を活用する

禁煙する上では禁煙補助薬を活用することもおすすめです。

禁煙補助薬を活用することでニコチンによる離脱症状が緩和されるため、比較的楽に禁煙できるとされているのです。

医療機関で受ける禁煙治療では症状に合わせてパッチのほか内服薬が処方してもらえますが、薬局や薬店ではパッチやガムが購入できます。

しかし市販の禁煙補助薬ではニコチンの配合量が少ないため人によっては効果が期待できないということもあります。

そのため喫煙本数が多かった方などは医療機関での禁煙治療を検討しても良いかもしれませんね。

方法3 禁煙治療を受ける

禁煙治療を受けることもおすすめです。

禁煙治療は指定の基準を満たした場合に保険診療で受けることができ、ニコチン依存度や体内の一酸化炭素濃度などを調べ、症状に合った処方をしてもらえます。

ほかにも専任の看護師に禁煙に関するカウンセリングを受けることもでき、禁煙に対する不安や疑問を解消しながら治療を受けることができるのです。

そのため禁煙治療を受けた場合には自力での禁煙に比べ大幅に楽に確実に禁煙できるといわれています。

保険診療での禁煙治療は以下の基準を満たしている場合に受けることができます。

【保険診療で禁煙治療を受けることができる方】

- ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)5点以上、ニコチン依存症と診断された方

- 35歳以上の場合はブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方(35歳未満の場合はブリンクマン指数に関係なく保険診療)

- 直ちに禁煙することを希望されている方

- 禁煙治療についての説明を受け、治療を受けることに同意された方

ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)に関しては厚生労働省が「e-ヘルスネット」というサイトで情報を公開しているので、参考にしてみてくださいね。

12週間で5回*6のプログラムで行われる禁煙治療は、通院のほかかかりつけ医での場合は全てのプログラムをオンラインで受けることもできます。

禁煙治療は指定の医療機関でのみ行われ、完全予約制であることも多いため電話などで確認してみましょう。

いきなり医療機関にかかるのは少しハードルが高いという方は、まずは地域や職場での禁煙支援プログラムを受けてみるのも良いですね。

*6 厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙治療ってどんなもの?」

5.禁煙の効果や健康への影響とおすすめの方法について まとめ

喫煙を続けていると呼吸器疾患や循環器疾患、がんを発症するリスクが高まります。

また受動喫煙によって周囲の人に健康被害がおよぶこともあるのです。

ただし、長年喫煙していても禁煙することでさまざまな効果が期待できます。

禁煙後早期に呼吸器症状の改善への効果が期待できるほか、その後も禁煙を継続できれば循環器疾患やがんを発症するリスクも低下するのです。

しかしたばこを吸えない時間が続くとイライラや頭痛、眠気などの症状が出現するほか「たばこを吸いたい」という強い欲求が生じます。

これはニコチンによる離脱症状で、たばこを吸うことで消失するため「なかなか禁煙できない」という方もいらっしゃることでしょう。

しかし喫煙する代わりとなる行為を行うことや禁煙治療を受けることで比較的楽に禁煙できるといわれています。

ご自身の健康のためだけでなく周囲の人の健康を守るためにも早めに禁煙を始めましょう。