「高血圧対策で食事の改善や運動を始めても、なかなか長続きしなくて……」

「家でできる簡単なもので、血圧を下げる効果的な運動ってあるのかな?」

高血圧の方や「血圧が高め」と言われている方には気になるところですね。

高血圧は血管の老化である動脈硬化を進め、脳卒中や心筋梗塞、腎臓病など全身にさまざまな病気を引き起こす原因となります。

血圧を下げるためには生活習慣の改善が不可欠ですが、どんなに良い習慣であっても続かなければ意味がありません。

この記事では、血圧管理のカギとなる血流に注目し、高血圧の方が血流を改善するメリットと、がんばらずに無理なく続けられる血流改善ストレッチ、そして血流改善のための生活習慣のヒントをご紹介します。

ぜひ毎日のあなたの生活に取り入れてください。

1.血流を改善すると、血管が軟らかくなり、血圧低下につながる!

まず、血流改善が血圧低下に役立ち、高血圧によってもたらされる動脈硬化を防ぐ仕組みについて見ていきましょう。

【関連情報】 「血行を促進させる方法とは?生活習慣で気を付けたいポイントを解説」についての記事はこちら

1-1.高血圧と動脈硬化の悪循環とは

動脈硬化は、血管が硬くもろくなった状態です。

硬くなった血管は傷つきやすく、血管内膜にLDL(悪玉)コレステロールが入り込み「プラーク」と呼ばれるコブができれば血管の内腔は狭くなり、血流が滞ってしまいます。

よく「高血圧と動脈硬化は悪循環の関係にある」といわれます[1]。

血圧は心臓から送り出された血液が血管の壁を押す圧力のことで、高血圧は血管壁に常に強い圧力がかかっている状態です。

血圧が高くなると、血管はその圧力に負けまいとして緊張します。

これを繰り返すうちに血管は次第にしなやかさを失って硬くなり、血管の老化である動脈硬化が進むことになります。

そして動脈硬化の進んだ血管は血液がスムーズに流れなくなり、心臓はより強い力で血液を送り出そうとするため、血管壁にかかる圧力がさらに高くなってしまいます。

こうして、高血圧➡動脈硬化が進行➡さらに高血圧が進行➡さらに動脈硬化が進行……という負のスパイラルに陥ってしまうというわけです[2]。

この悪循環を断ち切るには原因となる高血圧を改善することが大切ですが、そのために有効なのが血液の循環を良くすること、つまり血流の改善です。

[1] [2] [3] 苅尾七臣ほか6名著『高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 循環器内科の名医が教える 最高の治し方大全』(文響社)

1-2.血流を改善すると、血管も軟らかく血圧も下がりやすくなる

根を詰めてデスクワークなどをした後に、うーんと伸びをすると気持ちが良いですね。

筋肉は長時間使わないとこわばってきますし、体を動かさないでいると血流が滞ります。 粘度が増したドロドロ血液であるほど血流が悪く、血栓もできやすく溶けにくい状態になってしまいます。

機内や車中などで長時間同じ姿勢をとり続けることで起こる「エコノミークラス症候群」は、下肢の血行不良によって血の塊ができて、血管を詰まらせてしまう症状です。

また、ずっと同じ姿勢を続けていると血管は緊張して硬くなり、高血圧を悪化させやすくなるばかりか、強い力で血液を送り出そうとして心臓にも大きな負担がかかります。

このように血行不良は、大きなリスク要因なのです。

逆に、血管を柔軟にし、血液がいつも滞りなく流れている状態にすれば血管にかかる圧力は少なくなり、血圧も下がりやすくなります。

カロリーの取り過ぎや運動不足、ストレスなど生活習慣の乱れによって、血圧は容易に上がり血管も硬くなりますが、その一方で、血管にやさしい生活をすれば、しなやかな血管を取り戻すことは可能です。

次からは、血流改善のための効果的な運動をご紹介します。

2.血流を改善する簡単なストレッチはふくらはぎがポイント!

「血流を改善するのに運動が良いのは分かるけど、なかなか時間がとれなくて……」

こんな声が聞こえてきそうですね。そんな時は、ちょっとした時間を利用してふくらはぎのストレッチをすることで、効率的に血流を改善することができます。

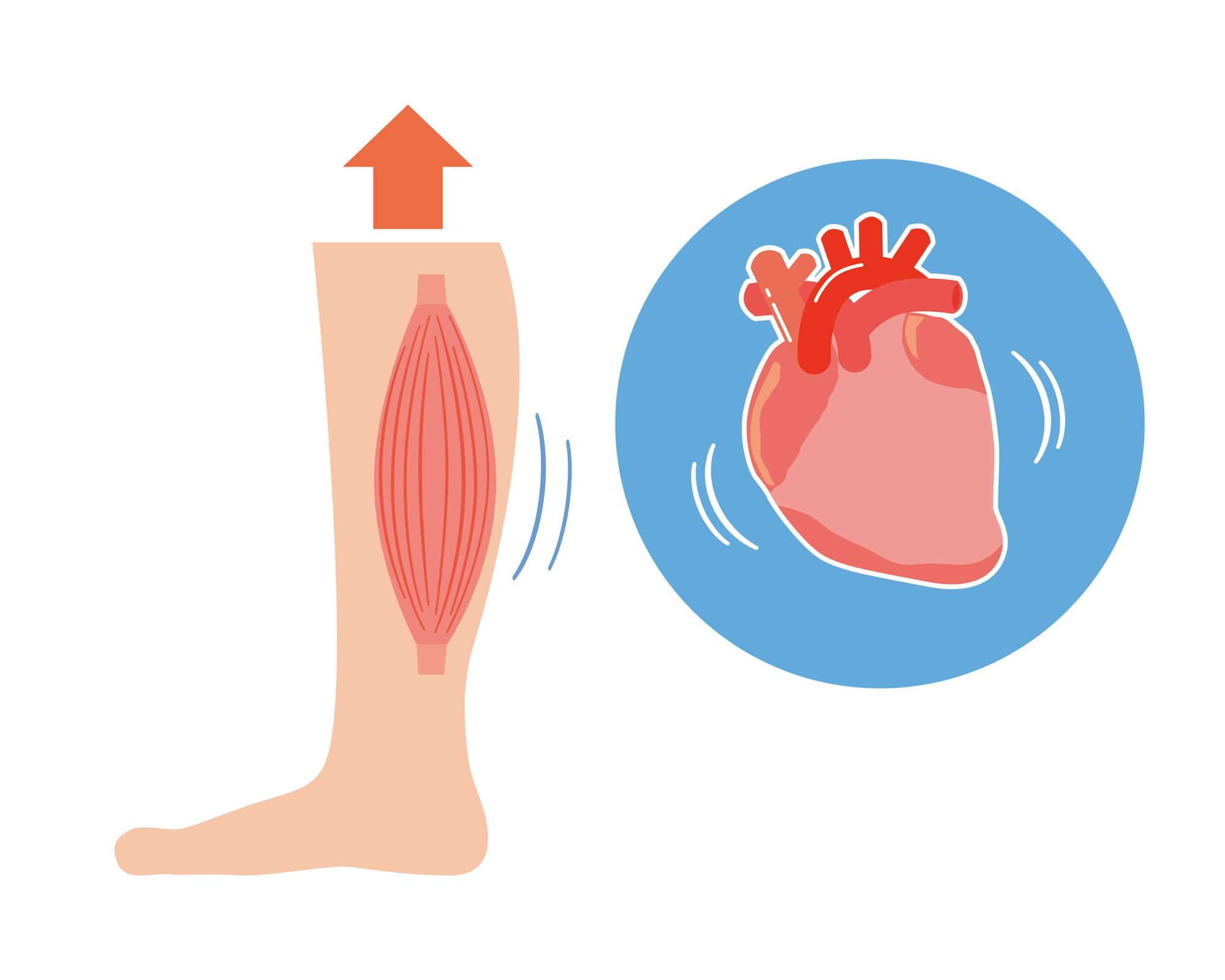

ふくらはぎは、血液をスムーズに循環させるために重要な場所です。

心臓から送り出された血液は全身を巡ってまた心臓へと戻りますが、このときに下半身の血液を心臓まで押し上げてくれるポンプの役割を担うのが、ふくらはぎの筋肉なのです。

このため、ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれています。

次にご紹介するストレッチはどれも簡単なものですが、十分にふくらはぎを刺激する運動になり、全身の血流改善と血圧低下に役立ちます。

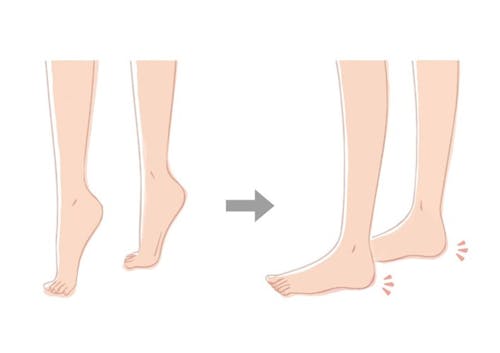

2-1.かかとの上げ下げストレッチで血流改善

ふくらはぎの筋肉を刺激して血流を良くする基本のストレッチです[4]。

仕事や家事の合い間や、歯磨きやテレビを見ながら、また通勤電車の中でつり革につかまりながら行っても良いでしょう。

椅子に座ったままかかとの上げ下げをするだけでもふくらはぎの刺激となり、エコノミークラス症候群の予防にも役立ちます。

やり方

- 軽く足を開き、楽な姿勢で立ちます。

- 両足でつま先立ちをし、下ろします。

1セット10回×朝晩2回程度を目安に

POINT

回数はもっと増やしてもOKですが、回数よりも頻度が大事です。

また、かかとの上げ下げに合わせて肩も上げ下げすると、上半身の血流もアップして、全身がポカポカと温かくなってきます。肩甲骨の周りの筋肉が上下するのを意識して行いましょう。

[4] 高沢謙二『図解 最新医学でわかった突然死にならない方法』(エクスナレッジ)

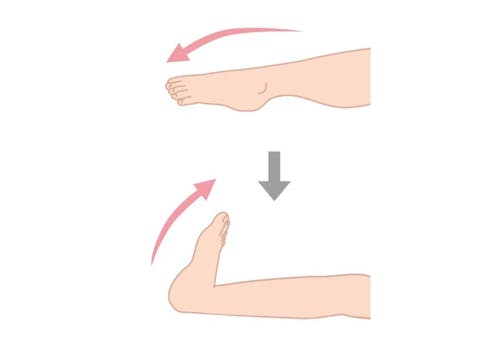

2-2.布団の中でできる、足首の曲げ伸ばしストレッチで血流改善

つま先立ちをするのが難しい方にもできる、寝たままストレッチです[5]。

起床時に行えばすっきりした目覚めを、就寝時に行えば快眠をもたらしてくれます。

やり方

- 布団の中で両足のつま先をピンと伸ばします。

- ゆっくりつま先を上に引き上げます。

1セット10回×朝晩2回程度を目安に

POINT

ゆっくりじっくり行い、ふくらはぎが伸びる気持ち良さを味わいましょう。

[5] 高沢謙二著『図解 最新医学でわかった突然死にならない方法』(エクスナレッジ)

3.血流を改善し、血管を若く保つために気をつけたい生活習慣

動脈硬化は程度の差はあれ加齢によってだれにでも起こるものですが、不適切な生活を送っていれば30代、40代といった若い年齢でも血管の老化が進んでしまいます。

ここからは血流を改善し、若くしなやかな血管を保つために心掛けたい毎日の生活習慣をご紹介します。

最初からすべてを実行することは難しくても、まずは一つだけからでも始めてみませんか。

3-1.1日30分程度のウォーキングを週に2回から始める

有酸素運動をすると、血管の収縮をコントロールしている自律神経のうち副交感神経の働きが優位になり、血管が開いて血圧が低下しやすくなります。

日本高血圧学会の『高血圧治療ガイドライン2019』では、軽強度の有酸素運動を毎日30分または週180分以上行うことを推奨しています[6]。

有酸素運動ではブラジキニンという物質が働きます。

血管には血管を広げる作用を持つ「一酸化窒素(NO)」が存在しますが、ブラジキニンはこの一酸化窒素を活性化し、血流を改善して血圧を下げる働きが期待できます[7]。

運動が毎日行えるのであればそれに越したことはありませんが、ブラジキニンの効果は3~4日は継続するので、まずは1日30分程度の有酸素運動を週に2回程度から始めてみましょう。

有酸素運動にはジョギング、エアロビクス、水泳、サイクリングなどがありますが、最も手軽に取り組めるのは、ウォーキングでしょう。

ウォーキングには心肺機能を高めたり、中性脂肪や体脂肪を燃焼したり、ストレスを解消したりと、血流改善・血圧低下や生活習慣病の予防に役立つ効果がたくさんあります。

ご自身の生活に合う時間帯で構いませんが、血圧のことを考えると早朝よりも夕方がおすすめです。

[6] 特定非営利活動法人 日本高血圧学会『高血圧治療ガイドライン2019』

[7] 高沢謙二・玉目弥生著『1日1分!血圧が下がる血管ストレッチ』(青春ブックス)

3-2.野菜から食べて腹八分目に

血流改善のための食事は過食を避け、塩分や脂質の摂り過ぎに気をつけることが基本ですが、あれもダメ、これもダメでは長続きしません。

そこで何か一つやってみるなら、おすすめしたいのが「ベジファースト」です[8]。

サラダなど、素材の味を活かしやすい野菜を先に食べることで舌が薄味に慣れ、満腹感も得られるので食べる量を抑えることができます。

また、野菜に豊富な食物繊維の働きにより脂質の吸収を抑えたり血糖値の急激な上昇を抑えたりできるので、高血圧や脂質異常症、糖尿病の予防・改善につながります。

さらに、野菜には塩分を排出する効果のあるカリウム、血圧を安定させる効果のあるマグネシウムやカルシウムが豊富で、まさに高血圧の救世主です。

生野菜のサラダ、おひたし、温野菜、野菜炒め、きのこ炒め、海藻の酢のもの、野菜の具だくさんみそ汁やスープなど、減塩を心掛けた調理法で、いろいろな野菜メニューを楽しんでください。

[8] 高沢謙二著『図解 最新医学でわかった突然死にならない方法』(エクスナレッジ)

3-3.質の良い睡眠をとる

高血圧対策で意外と見落とされがちなのが睡眠です。

睡眠中は自律神経のうち体を休息させる副交感神経が優位になり、体温が下がり、血管が拡張して血圧も心拍数も低下します。

ところが、睡眠不足や不眠などがあるとこのシステムが乱れ、心臓や血管の力が十分に回復できないまま朝を迎えることになってしまうのです。

これを繰り返せば、当然、血管の老化を招くことになります。

健康のためには睡眠が大切ですが、大事なのは睡眠の長さよりも質。

朝起きたときに熟睡感が得られるような深くて質の良い睡眠をとるようにしましょう。

また、自律神経を整え、心臓や血管の力を回復するためには、就寝時間と起床時間をできるだけ一定にし、睡眠・覚せいのリズムをつくることが大切です。

3-4.ストレスをためない

ストレスは血管の大敵です。

「怒ると血圧が上がる」とよくいわれているとおり、イライラしたり緊張したりすると自律神経のうち体を戦闘モードにする交感神経が活性化し、血管が収縮して血流が滞ります。

また、ストレスから過食に走ったり、お酒を飲み過ぎたり、良く眠れなくなったりすれば、血管にとって大きなダメージとなります。

血管を若々しく保つために、生活のなかでストレスの原因をできるだけ遠ざけると共に、リラックスを心掛けましょう。

3-5.禁煙

血管を健康にしたいなら、禁煙は欠かせません。

喫煙すると、タバコに含まれるニコチンの作用によって心拍数が増加し、末梢血管が収縮して血流量が低下し、血圧が上昇することが分かっています[9]。

それ以上に問題なのが、タバコを吸うと体内で活性酸素が大量に発生することです。

活性酸素は血管内のLDLコレステロールを酸化させ、動脈硬化を進めるきっかけとなります。

禁煙がなかなか難しいのはニコチンに依存性があるためです。

自力で禁煙できない場合は病院の禁煙外来を受診し、医師のサポートを受けると良いでしょう。

[9]苅尾七臣ほか6名著『高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 循環器内科の名医が教える 最高の治し方大全』(文響社)

3-6.入浴

入浴も血流改善に役立ちます。心身がリラックスし、質の良い睡眠にも導いてくれるので、高血圧の人は、良い入浴習慣をつくりましょう。

ただし入浴の際は、急激な温度変化によって血圧が変化する「ヒートショック」に注意が必要です。

ヒートショックを防ぐポイントは、部屋ごとの気温差と、体とお湯の温度差をつくらないこと。脱衣所と浴室は暖かくして急激な気温の変化を防ぎ、体温と湯の温度差も少なくしましょう。

お湯の温度は40℃程度までにとどめましょう。ヒートショックや熱中症などを起こしにくい温度で、10分つかれば体温が0.5~1℃上がって血流が改善します。

4.血流改善ストレッチで血圧を下げることについてのまとめ

血流改善のストレッチは、高血圧の方や高めの血圧が気になる方が、血管のために何か始めたいと思ったときに最適の手段です。

「これをやらなければ」と義務的に考えるのではなく、気軽に取り組んで習慣化できればしめたもの。

これを一つのきっかけにして、血流改善を意識した血管にやさしい生活スタイルを少しずつ身に付けていきましょう。

監修者紹介

この記事の監修者

自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門

教授

【経歴】

1962年、兵庫県生まれ。1987年、自治医科大学卒業。1989年、兵庫県北淡町国民健康保険北淡診療所を経て、自治医科大学循環器内科学講座助手、コーネル大学医学部循環器センター/ロックフェラー大学Guest Investigator、自治医科大学循環器内科学講座講師、コロンビア大学医学部客員教授、自治医科大学内科学講座COE教授・内科学講座循環器内科学部門教授、2009年より現職。専門は循環器内科学。特に高血圧、動脈硬化、老年病学。

【HP情報】

»自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門