「糖尿病ってよく聞くけど、どんな症状があるのかな?」

「健診で血糖値が高めと言われて、糖尿病が心配になってきた」

健康情報があふれる昨今、糖尿病という病名を聞いたことのない方はまずいらっしゃらないのではないでしょうか。

日本の糖尿病患者数はたいへん多く、厚生労働省の令和元年(2019年)「国民健康・栄養調査」によると、「糖尿病が強く疑われる人」は全国で推定1,000万人、これに「糖尿病の可能性を否定できない人」、いわゆる糖尿病予備群を含めると、2,000万人以上にのぼると考えられています[1]。

実に日本人の5人に1人は糖尿病に罹患している可能性があり、糖尿病は今や日本の国民病の一つといっても過言ではないでしょう。

しかしその一方で、糖尿病とはどんな病気なのか、正しく理解している方は決して多いとはいえないようです。

糖尿病は高血糖が続くことで発症しますが、初期には自覚症状が乏しく、治療のきっかけをつかめないまま放置しているケースが少なくありません。

今回の記事では、糖尿病の症状や糖尿病を放置した場合のリスク、さらに糖尿病になりやすい人の特徴や予防のポイントについて解説します。

[1] 厚生労働省 令和元年(2019年)「国民健康・栄養調査」、総務省 2019年 人口推計/ 10月1日現在人口 より執筆者集計

1.糖尿病は自覚症状が現れないまま進行する「サイレントキラー」

糖尿病は症状がないまま水面下で密かに進行し、放置しているといつの間にか別の重大な病気を発症してしまうところにそのこわさがあります。

糖尿病という病気になっているのに症状はない。これはどういうことなのでしょうか、詳しく見ていきましょう。

1-1.糖尿病は血液中のブドウ糖が増えてしまう病気

糖尿病は、血糖値が高い状態が持続する病気です。

私たちが食事で摂った糖質は、体の中でブドウ糖に変わって血液中に入り、体の各組織でエネルギーとして利用されます。

この血液中に存在するブドウ糖のことを「血糖」と呼び、その量は「血糖値」で表されます。

健康な方の場合、血糖値が上がっても膵臓(すいぞう)から分泌される「インスリン」というホルモンの働きにより、速やかに下がっていきます。

ところが糖尿病の人では、インスリンの分泌が不足したり、分泌されても十分に働かなかったりするために、血液中にブドウ糖が増え過ぎ、高血糖状態が持続することになります。

1-2.糖尿病は自覚症状が現れないからこわい

高血糖の状態が続いても、初めはこれといった自覚症状が現れません。

糖尿病は、初期には痛くもかゆくもないのです。

そのため健診などで「血糖値が高め」と指摘されても、不調をきたすような症状がないため、放置してしまう方が多いのが現状です。

ところが、高血糖が続くと体の内部では血管や神経が傷つき、症状を感じないままに全身のさまざまな組織に障害(合併症)を引き起こすことになります。

病気に気付かずに、また気付いても「自分は大丈夫」と治療をせずに放っておくと、ある日突然、致命的な病気を発症し、悲しい思いをすることになりかねません。

これが、糖尿病が「サイレントキラー(静かな殺し屋)」と呼ばれる所以です。

1-3.こんな症状が現れたら、糖尿病の進行が疑われる

糖尿病はほとんど自覚症状がないまま年単位でゆっくりと病気が進みますが、高血糖状態が続くと、徐々に症状が現れてきます。

糖尿病が進行すると、のどが渇く、よく水を飲む、尿の量や回数が増える、食べているのにやせる、体がだるい、疲れやすい、目がかすむ、手足がしびれるなどの症状が出てきます。

原因は主に、細い血管が障害されることによる血流の悪化と、それにより体の隅々まで酸素や栄養が運ばれなくなることで起こる神経の障害です。

こうした症状が現われた段階では、糖尿病はすでにかなり進行している可能性があります。

あなたは当てはまる症状がありませんか?チェックしてみましょう。

高血糖が続くことで起こる糖尿病の症状[3]

- のどが渇き水をよく飲む(口渇・多飲)

- 尿の量が多い(多尿)

- 体がだるい、疲れやすい(倦怠感)

- 食べてもすぐおなかがすく(多食)

- 食べているのにやせてくる(体重減少)

- ものがかすんで見える(視力低下)

- 手足がしびれる

- 皮膚が乾燥したりかゆくなったりする

- 傷の治りが遅い

- かぜをひきやすい

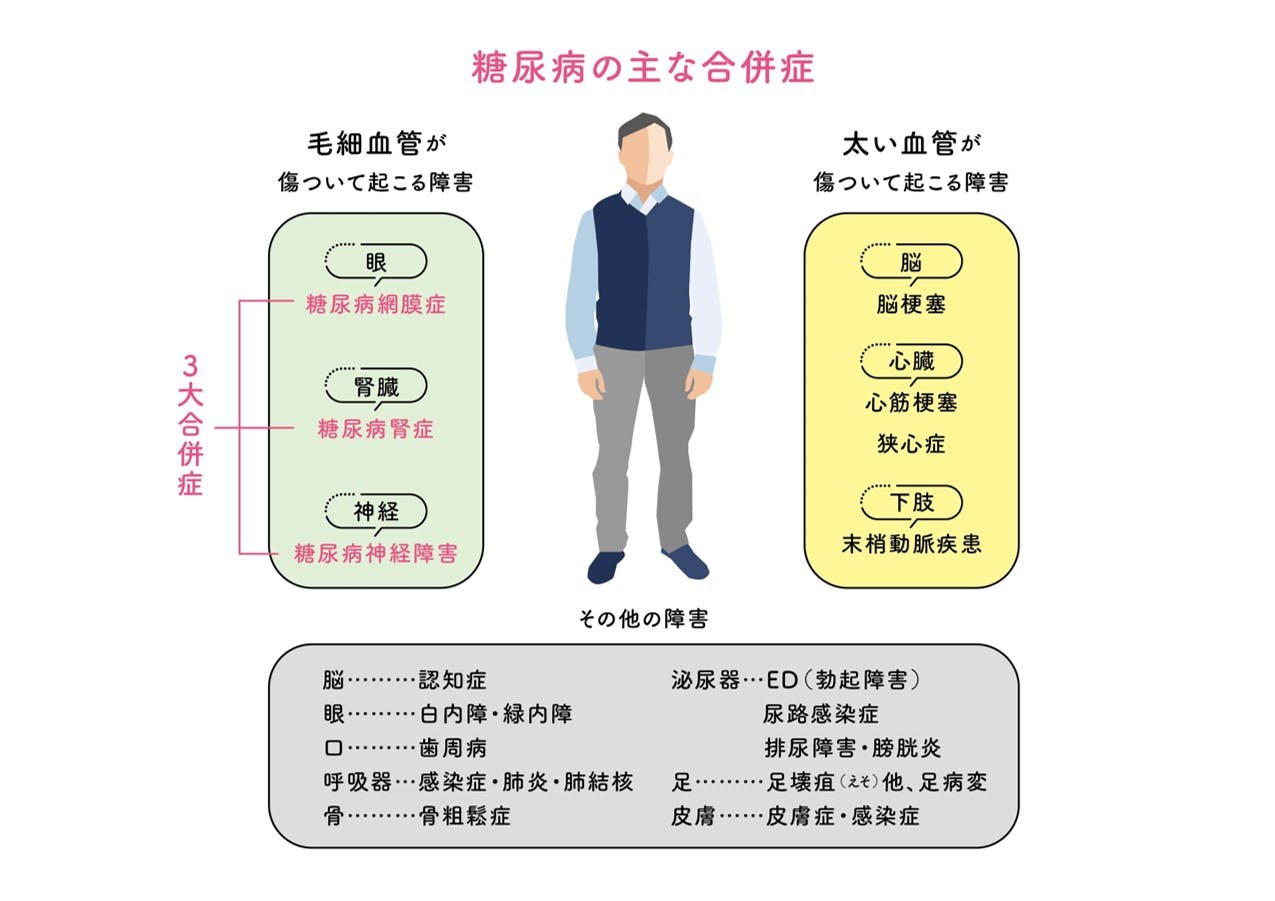

1-4.糖尿病で起こる「三大合併症」の症状とは

糖尿病の人に高い確率で起こる合併症に、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性網膜症」、「糖尿病性腎症」があり、「糖尿病の三大合併症」と呼ばれています[4]。

糖尿病では、次のような合併症の症状が起こる可能性が高いことを知っておきましょう。

糖尿病性神経障害

毛細血管の血流が悪くなり、神経細胞に酸素や栄養が届かなくなることで、手足のしびれや痛み、感覚まひなどが起こるようになります。

さらに、内臓の働きをコントロールする自律神経が障害されると、胃もたれ、便秘、下痢、発汗異常、立ちくらみ、ED(勃起障害)といった症状が現れることもあります。

神経障害は三大合併症の中では比較的早い段階で発症することが多いものです。

糖尿病網膜症

目の奥にある網膜の毛細血管が詰まったり、血管が破れて出血したりすることで起こります。

自覚症状がないまま進行しますが、やがて視力が低下したり、目の前に黒い点が見えたりする症状が現れ、さらにひどくなれば失明につながってしまうこともあります。

現在、日本人の中途失明原因の第2位が糖尿病網膜症です。

糖尿病腎症

高血糖によって腎臓の糸球体(しきゅうたい)がダメージを受けると、腎機能が低下して老廃物などが体内に溜まったり、たんぱくが尿に漏れ出したりするようになります。

進行すれば人工的に血液をろ過する透析が必要となり、日常生活に大きな影響を及ぼします。

現在、人工透析になる原因の第1位がこの糖尿病腎症です。

1-5.動脈硬化から歯周病、認知症まで、糖尿病が関係する病気はさまざま

糖尿病は高血圧と同様に動脈硬化を進め、脳梗塞や心筋梗塞といった危険な病気を引き起こすリスクを高めてしまいます。

この動脈硬化は「血糖値が高め」の糖尿病予備群の段階ですでに進行しているため、初期であっても油断は禁物です。

近年の研究では、糖尿病が歯周病や骨粗鬆症、認知症などの発症とも深くかかわっていることが分かってきています[5]。

また、新型コロナウイルス感染症では糖尿病の人は重症化しやすいことが知られていますが、高血糖の状態は免疫機能を低下させ、かぜやインフルエンザ、肺炎、結核、膀胱炎、水虫といった感染症にかかりやすくなります[6]。

糖尿病はこのように全身にさまざまな影響を及ぼしますが、早い時期からきちんと血糖をコントロールすることにより、合併症の発症を遅らせることが可能です。

2.糖尿病の初期は自覚症状が現れないから、健康診断で毎年チェックしよう

糖尿病は初期には自覚症状が現われにくいため、発見が遅れてしまうことが少なくありません。

高血糖が慢性的に続いているかどうかは、採血により血糖値とHbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)を測定する検査で確認することができます[7]。

一般的な健康診断や人間ドックの項目に含まれていますから、毎年欠かさず受診して数値をチェックするようにしましょう。

2-1.チェックしたい項目1「血糖値」

10時間以上食事を摂っていない状態で測定した血糖値のことを「空腹時血糖値」といいます。

日本糖尿病学会の「糖尿病診療ガイドライン2019」では、以下のように糖尿病を診断しています。

空腹時血糖値

| 正常型(正常な値) | 100mg/dL未満 |

| 正常高値(正常範囲だが、やや高めの値) | 100~109mg/dL |

| 境界型(糖尿病予備群とされる値) | 110~125mg/dL |

| 糖尿病型(糖尿病が強く疑われる値) | 126mg/dL以上 |

空腹時血糖値が100mg/dL以上の場合、「ブドウ糖負荷試験」を受けてさらに詳しく調べるなど、早期の受診が望ましいとされています。

2-2.チェックしたい項目2「HbA1c」

HbA1cは、血液中のヘモグロビンにどの程度「糖」が結合しているかを表す検査値です。

直前の食事の影響を受けず、過去1~2カ月の平均的な血糖状態を知ることができるため、血糖をコントロールしていく上での重要な指標となります。

HbA1c値

| 正常型 | 境界型 | 糖尿病型 |

|---|---|---|

| HbA1c 5.5%以下 | HbA1c 6.0%以上 | HbA1c 6.5%以上 |

HbA1c が5.6~6.4%の場合は、糖尿病の有無を確認するため、ブドウ糖負荷試験などによる再検査を行うこともあります[9]。

3.糖尿病になりやすいリスク要因は?

「糖尿病のこわさと早期発見の大切さは分かったけれど、そもそもなぜ糖尿病になるの?」 と思われたかもしれませんね。

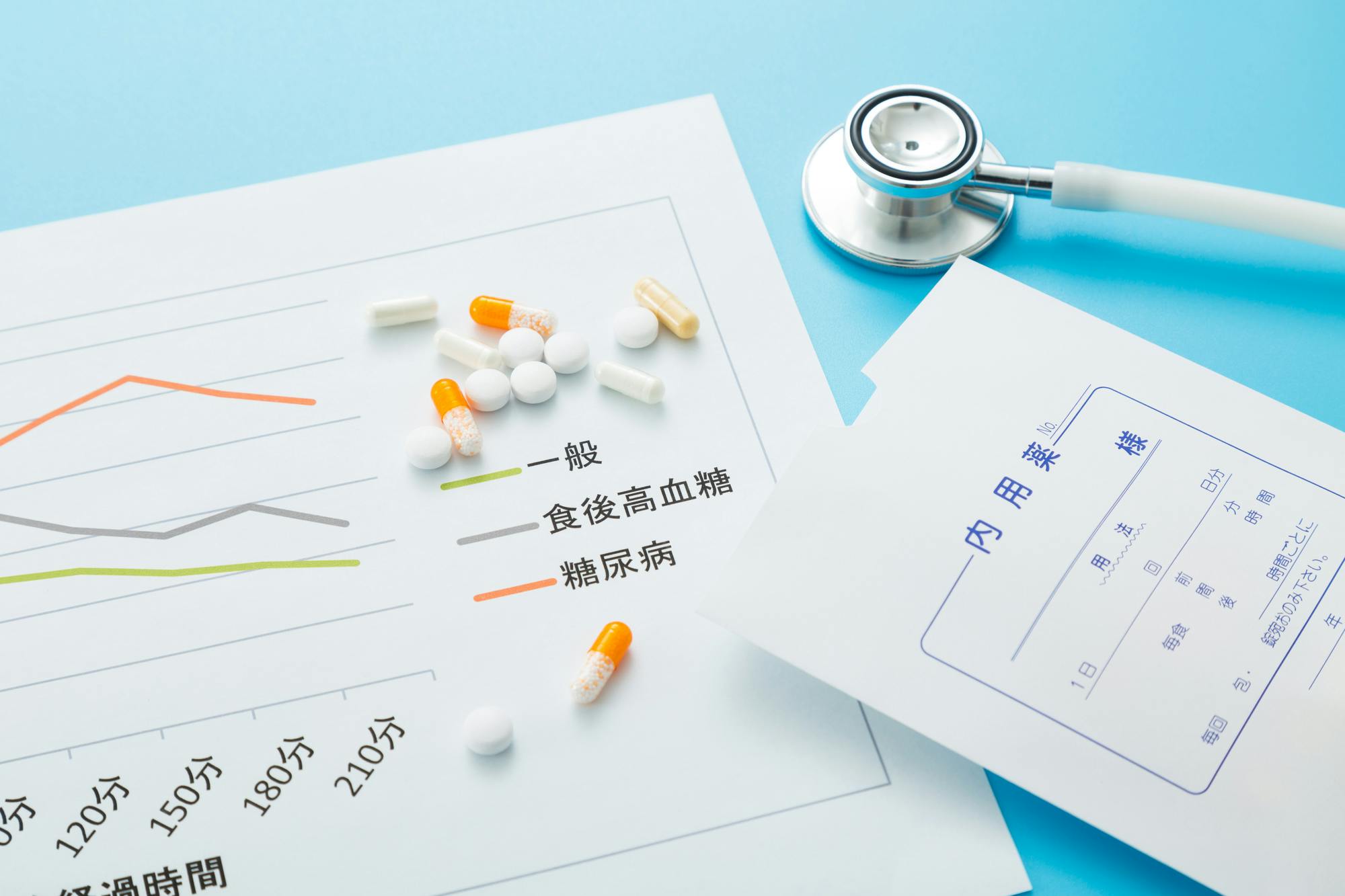

糖尿病は病気の起こり方によって、主に「1型糖尿病」、「2型糖尿病」の二つのタイプに分けられます[10]。

日本人の糖尿病の90%以上を占めるのが、2型糖尿病です。

2型糖尿病には遺伝的な素因もかかわっていますが、肥満、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、ストレスといった生活習慣の乱れがインスリンの作用不足を引き起こし、発症すると考えられています。

これが、糖尿病が代表的な生活習慣病の一つとされる所以です。

糖尿病になりやすいリスク要因は、裏を返せば糖尿病予防のために気をつけたいポイントでもあります。

生まれ持った体質はどうにもなりませんが、毎日の生活習慣を見直し、糖尿病のリスクを下げる努力をしていきましょう。

3-1.過食・多量の飲酒

高カロリーの食事や糖質の多い食品の摂り過ぎ、お酒の飲み過ぎは肥満を招き、血糖値を上昇させる原因となります。

また、多量の飲酒は肝臓や膵臓の障害を引き起こすことで血糖コントロールを難しくします。

3-2.運動不足

運動にはエネルギーを消費したり、インスリンの働きを高めたりすることで血糖値を下げると共に、肥満改善、ストレス解消、血流改善、動脈硬化予防などさまざまな効果があります。

日本で近年、糖尿病が増えている原因の一つとして、運動不足や身体活動量の低下が挙げられています[11]。

3-3.喫煙

タバコを吸うと、交感神経が刺激されることなどにより血糖値が上がったり、インスリンが効きにくくなったりします。

3-4.ストレス

ストレスを感じると交感神経が優位になり、血糖値を上昇させるグルカゴン、アドレナリン、コルチゾールといったホルモンが増え、血糖値が上昇します。

不快なことだけでなく、昇進、進学、結婚、出産といった喜ばしいことや、引っ越しや転職など環境の変化もストレスとなり得ます。

3-5.高血圧・脂質異常症

高血圧の人はそうでない人に比べ糖尿病になるリスクが2~3倍高く、糖尿病の人はそうでない人に比べ2倍も高血圧になりやすいとされています。

糖尿病、高血圧、脂質異常症は互いに悪影響を及ぼし合い、動脈硬化など合併症の進行を加速させてしまいます[12]。

3-6.肥満

肥満のなかでも特におなかの内臓の周りに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」は糖尿病と深いかかわりがあり、内臓脂肪が蓄積すると体内でインスリンがうまく働かなくなって血糖値が上昇しやすくなります[13]。

3-7.糖尿病の家族歴

2型糖尿病になりやすい体質は遺伝する傾向があり、家系に糖尿病の人がいると糖尿病を発症する確率が高いことが分かっています。

また、遺伝ではありませんが、食べ過ぎや運動不足といった生活習慣が受け継がれると、同じ家族内で糖尿病を発症する人が多くなる可能性もあります。

4.糖尿病で現れる症状についてのまとめ

糖尿病は、症状が現われたときには、すでにかなり進行しています。

膵臓がインスリンを分泌する能力は、一度損なわれると回復は難しいとされていますから、その意味でも症状が現れない初期の段階で糖尿病の進行を食い止めることが大切です。

特に現役世代の方は、仕事を優先して受診を後回しにしがちです。

「血糖値が高め」と言われたら、できるだけ早く糖尿病の専門医を受診し、詳しい検査と生活指導を受けるようにしましょう。

糖尿病は、40歳を超えると急速に増えてきます。

予防のために毎年のチェックを欠かさず受け、少しずつでも生活習慣を見直していきましょう。

監修者紹介

この記事の監修者

自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門

教授

【経歴】

1962年、兵庫県生まれ。1987年、自治医科大学卒業。1989年、兵庫県北淡町国民健康保険北淡診療所を経て、自治医科大学循環器内科学講座助手、コーネル大学医学部循環器センター/ロックフェラー大学Guest Investigator、自治医科大学循環器内科学講座講師、コロンビア大学医学部客員教授、自治医科大学内科学講座COE教授・内科学講座循環器内科学部門教授、2009年より現職。専門は循環器内科学。特に高血圧、動脈硬化、老年病学。

【HP情報】

»自治医科大学 内科学講座 循環器内科学部門