水分補給は1日にどれくらい必要?理想的な量や摂取のポイントを解説

「1日にどれくらいの水分を摂取すれば良いんだろう?」

「水分を適切に摂取するために気を付けるべきことはあるのかな?」

水分を補給することが大事だと分かっていても、1日に必要な量や補給する上で気を付けるべきことを知らない方は多いのではないでしょうか。

水は成人の体内の55~60%を占め、体温調節や栄養素を全身に運ぶといった重要な役割を担っています。

水分が不足すると脱水症状や熱中症、さらには脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす恐れがあります。

そこで今回は1日に必要な水分量や適切に水分を補給する方法について紹介します。

1.水分補給の重要性

水は成人の体内の約60%を占めています[1]。

水は生命を維持するのに不可欠であり、十分に摂取できていないとさまざまな健康障害を引き起こします。

水には栄養素を吸収しやすいように分解し代謝するための「物質の溶解」、栄養素を全身に届けたり老廃物を排せつしたりする「物質の運搬」、体温を一定に保つ「体温調節」の三つのはたらきがあります。

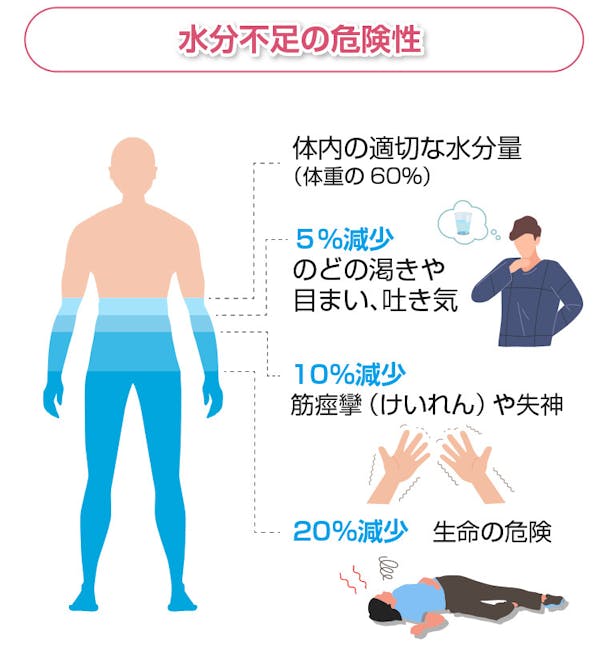

体内から失われる水分が5%のときにはのどの渇きや目まい、吐き気といった脱水症状や熱中症の症状が現れますが、10%では筋痙攣(けいれん)や失神が起こり、20%にもなると生命に関わります[1]。

また人間は2~3日水分を摂取できないだけで生命活動を維持できなくなるともいわれており、いかに水分の補給が生命維持に重要なのかが分かるでしょう[2]。

その他にも水分不足は運動時のパフォーマンス低下も招くため、実力を発揮するには水分補給は欠かせないといえます。

2.1日に必要な水分量

「1日にどれくらいの水分を摂取すれば良いのかな?」

毎日欠かさず水分を摂取しているけれど、必要な水分量を摂取できているか分からないという方は多いのではないでしょうか。

人間が生きていくために必要な水分量は1日2.5Lといわれています[3]。

尿や便から1.6L、呼吸、汗から0.9Lと計2.5Lもの水分が人体から毎日出ていくため、失われた水分と同じくらいの水分量を補う必要があるのです[3]。

1日2.5Lの水分を補給しなければいけないと聞くとかなりの量に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、2.5L全てを飲み物から摂取する必要はありません[3]。

人体では代謝によって0.3Lの水分が作られる他、食べ物からも0.9~1.0Lもの水分を摂取できます[3]。

そのため飲み物からは1.2~1.3Lほど摂取すれば良いのです[3]。

この水分量はあくまで目安であり、スポーツや肉体労働などで汗をかくことが多い生活を送っている方は、摂取量を増やす必要があります。

意識して必要な分の水分を摂取するようにしましょう。

3.水分不足が引き起こす健康障害

「水分が不足すると体にどんな影響が出るのかな?」

水分補給が十分にできていないとどのような影響が体に出るのか知っておきたいものですよね。

ここでは水分不足が引き起こす三つの健康障害について解説します。

3-1.脱水症

脱水症は水分不足が引き起こす代表的な健康障害といえます。

脱水症は水分摂取量の減少や水分喪失量の増加によって体内の水分量が不足している状態のことです。

主に口の渇き、体の倦怠(けんたい)感、立ちくらみなどが自覚症状として現れます。

また皮膚や唇、舌の乾燥、微熱、食欲低下、血圧低下、脱力、意識障害などのさまざまな症状が出現する場合もあります。

特に高齢の方は感覚機能の低下によりのどの渇きを感じにくくなっていたり、夜間のトイレやトイレに行く回数自体を減らそうとして水分の摂取を控えたりしがちになり、水分摂取量が減少してしまいます。

水分不足を自覚できないまま「隠れ脱水」になっている可能性もあるといえるでしょう。

隠れ脱水とは体内の水分が失われた脱水症寸前の状態のことです。

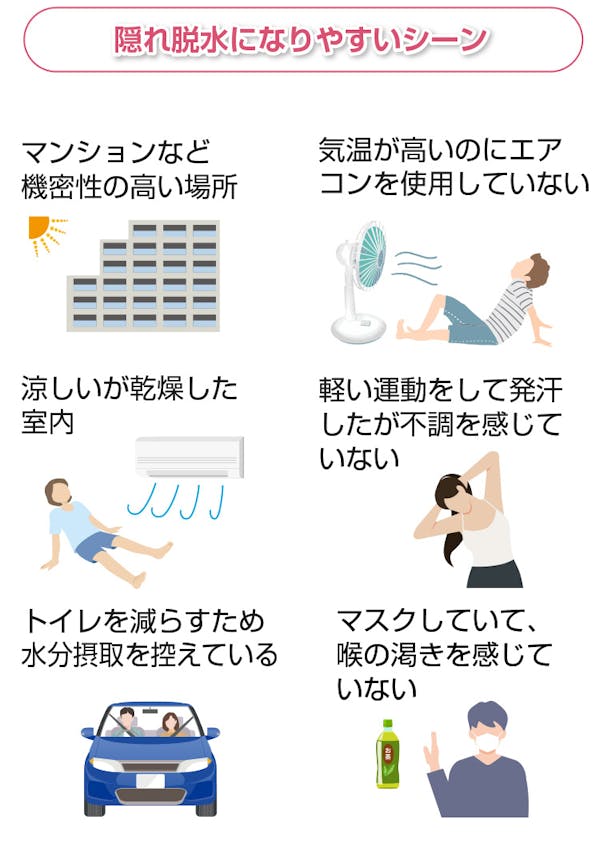

隠れ脱水が起こりやすいのは、マンションなどの熱がこもりやすく機密性の高い場所で過ごしている場合や、気温が高いのにエアコンの使用を控えている場合、涼しいが乾燥した室内で過ごしている場合、屋外で軽い運動をして汗をかいているものの不調を感じていない場合などです。

またマスクを着用しているとそのなかは湿度が高く口元が湿るため、喉の渇きを感じにくくなり隠れ脱水になっている可能性もあります。

特に高齢者や子どもは隠れ脱水に注意が必要です。

子どもは大人と比べて体の水分量が多い上代謝が活発なので、たくさんの水分を失っている可能性があります。

幼児などは自分でのどの渇きを訴えられない場合も多いため、こまめに水分補給を促すと良いですよ。

一方高齢者の場合は喉の渇きを感じにくく、軽度の脱水では症状を自覚しにくいため、気付かないうちに隠れ脱水になっているということもあります。

高齢の方やお子さまがいるご家庭は家族の方が症状に気が付いてあげられるようにしましょう。

また脱水症と聞くと気温や湿度が高く汗をかきやすい夏場に気を付ければ良いと考えられがちです。

しかし秋や冬も水分補給量の減少や、暖房器具の使用による発汗などによって脱水状態になる可能性があるので同様に注意してくださいね。

3-2.熱中症

水分不足が引き起こす健康障害には熱中症も該当します。

熱中症とは気温や湿度が高い、風が弱いといった環境に体が対応できなかったり、その環境下で激しい運動や労働を行い体熱が生じたりすることで起こります。

通常、ヒトは汗をかいたり体温を上げ皮膚から放熱させたりして体温調節を行っています。

しかし、体内の水分が少なくなり脱水状態のままでいると汗をかけなくなったり、血液が上手く循環されなくなったりするため、このような体温調節機能が低下し、熱中症を引き起こす可能性が高まるのです。

熱中症は軽度なものなら立ちくらみや大量の発汗、筋肉痛などが主な症状で、現場での応急処置で対応できます。

しかし、頭痛や吐き気、倦怠(けんたい)感といった症状の場合には病院への搬送が、意識障害、高体温、痙攣(けいれん)などのさらに重度の症状の場合には入院して集中治療を受ける必要があります。

熱中症は水分不足だけで起こることはありませんが、水分不足は熱中症を引き起こす一因でもあるため、適切な水分補給が熱中症を防ぐことにもつながるでしょう。

3-3.脳梗塞・心筋梗塞

水分不足は脳梗塞・心筋梗塞を引き起こす要因の一つとされています。

脳梗塞とは脳の動脈がふさがれ血液が行き届かなくなり、酸素や栄養素が足りなくなって脳が壊死、またはそれに近い状態になる疾患です。

これに対して心筋梗塞は心臓に向けて流れる血管である「冠動脈」の血液量が低下することで、心臓へ血液が供給されずに壊死、あるいは壊死に近い状態になる疾患を指します。

体内の水分が不足し脱水状態になると、血液がドロドロになり血管が詰まりやすくなります。

その結果、脳や心臓に血液が十分行き届かなくなると脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすのです。

また夏のように暑い時期は就寝中の脱水にも注意が必要です。

夜間は血圧が低下し血流が滞り血液が詰まりやすくなるため、脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクが高まります。

就寝前にコップ1杯の水を飲んだり、定期的に水分補給したりすることで、脱水による脳梗塞・心筋梗塞を防ぎましょう。

4.適切に水分を摂取するためのポイント

「水分を適切に摂るためにはどんなことに気を付ければ良いのかな?」

1日に必要な水分量を摂取するには、ただたくさん水を飲めば良いというわけではありません。

摂取する上での気を付けるべきポイントを知って、適切に水分を摂取したいものですよね。

ここからは水分を摂取する際に気を付けたい四つのポイントについて解説します。

毎日の水分補給時にぜひ実践してくださいね。

ポイント1 こまめに摂取する

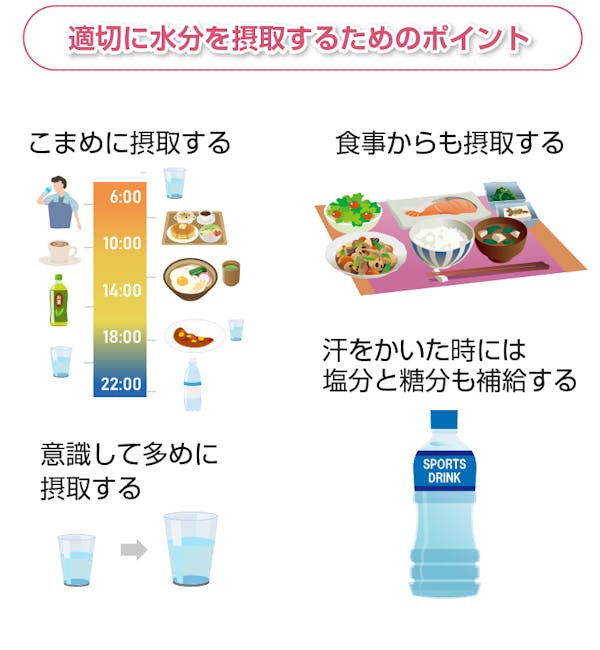

水分補給で重要なポイントはこまめに摂取することです。

水分は一度に大量に摂取しても尿として排せつされてしまうため、体内に蓄えられません。

1日に飲料から摂取すべき水分量は1.2Lですが、この1.2Lを1日7~8回に分けてこまめに補給するようにしましょう[4]。

水を飲むタイミングをあらかじめ決めておけば、必要な水分をきちんと摂取する習慣が身に付きやすいと考えられます。

特に水分が失われやすい起床時や運動の前後、入浴の前後、就寝前はしっかりと水分を補給するよう心掛けましょう。

ポイント2 意識して多めに摂取する

水分は意識して多めに摂取するようにしましょう。

1日に必要な水分量を摂っているつもりでも、体から出ていく水分が多い場合には水分不足になってしまう可能性があります。

特に運動や家事といった汗をかくような活動をすると発汗によって水分が失われます。

またお酒を飲むとアルコールの分解に水分が使われるので、知らず知らずのうちに水分不足になっていたということもあるでしょう。

1日に必要とされる水分量1.2Lだけを摂取すれば良いというわけではなく、その日の活動に合わせて多めに水分を摂る意識を持つことが重要です。

ポイント3 食事からも摂取する

水分を摂取するためには1日3回しっかり食事を摂ることも重要です。

飲料から摂取する水分以外にも3食しっかり食事を摂取できていれば、1日1L近くの水分を食事から摂取できます[5]。

そのため食事する際には飲料からの水分だけでなく、食品中に含まれる水分量も考慮しましょう。

水分が摂れる食品にはどんなものがあるのか覚えておくと良いでしょう。

【水分を多く含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| もやし(緑豆) | 生 | 95.4g |

| きゅうり | 生 | 95.4g |

| レタス | 生 | 95.3g |

| はくさい | 生 | 95.2g |

| だいこん | 皮なし、生 | 94.6g |

| いちご | 生 | 90.0g |

| すいか | 生 | 89.6g |

| 桃(白肉種) | 生 | 88.7g |

| 白米(全粥) | - | 83.0g |

| 白米ご飯 | - | 60.0g |

例えばみそ汁やスープといった汁物をつけることも食事のなかで上手く水分を摂る方法といえます。

塩分の摂り過ぎが気になる場合には味付けを薄めにするといった工夫も必要です。

また同じ食材であっても調理法によって摂取できる水分量は変わります。

ご飯ならおかゆや雑炊、野菜ならスープ、煮物、蒸し野菜など調理法によって水分を増やすことができますよ。

ポイント4 汗をかいたときには塩分と糖分も補給する

運動して汗をかいたら、水分と合わせて塩分や糖分も摂取しましょう。

運動して大量に汗をかいた際には、100mLに食塩が0.1~0.2g入った飲料で水分と塩分を補給するのが望ましいといえます[6]。

ヒトの体内の体液は真水ではなく、ナトリウムやカルシウム、カリウム、マグネシウムが含まれています。

汗にも同様にナトリウムをはじめとしたミネラルが含まれているため、汗をかいたときには塩分も合わせて摂取することが重要です。

体の塩分と水分が失われた状態で真水を飲んだ場合、水分だけが増えるため体液が薄まります。

そうなると、体は体液を薄めないようにのどの渇きを止め、さらに体液の濃さを元に戻そうと水分を尿として排せつしてしまうのです。

そのため、結果として補給した水分が体内に残らず、体液量が回復していない状態になります。

減ってしまった体液量を補うためには「イオン飲料」もおすすめです。

イオン飲料はナトリウムやカリウムなどのイオンを含む水分で、体から失われた水分やイオンを効率良く吸収できるという特徴があります。

また暑さや発熱によって汗をたくさんかいたときや、下痢や嘔吐(おうと)によって脱水症状が出たときには経口補水液で水分補給するのがおすすめです。

経口補水液とはナトリウムをはじめとするミネラルやブドウ糖が一定の割合で配合された飲料のことです。

ただし経口補水液は吸収率・吸収速度が高い半面、一度に大量に飲むとナトリウムを過剰摂取する恐れがあるので注意が必要です。

また糖質は腸管での水分の吸収を促進するため、水分吸収を早めたいときには適度に糖質を含んだ飲料を選ぶのがおすすめです。

塩分や糖分を含む飲料で水分を補給する際は過剰摂取に気を付けましょう。

「ナトリウムとは?体内でのはたらきや摂取目標量、摂取の注意点を解説」についてもっと知りたい方はこちら

5.水分補給の必要量と摂取のポイントについて まとめ

水は人体において物質の溶解や運搬、体温調節など生命維持に欠かせないはたらきをするため、健康に過ごすため水分補給は非常に重要であるといえます。

人体は便や尿、汗、呼吸などから1日2.5Lの水分を失うため、失った量と同程度の水分補給が必要です。

1日に必要な水分量が摂取できていないと脱水症や熱中症、さらには脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす恐れがあります。

このような健康障害が起こらないようにするためにも1日に必要な水分量の水分補給をしっかり行うようにしましょう。

ヒトの体は代謝で水分を生成したり、食べ物から水分を吸収したりすることもできるため、飲み物からは1.2〜1.3L程度の水分補給が必要だといわれています。

水分を適切に摂取するには水分を多く含む食品を積極的に摂取したり、水分補給のタイミングを決めてこまめに摂取したりといった工夫をしましょう。

また運動によって大量に汗をかいた際は水分と合わせて塩分や糖分を摂取し、水分とイオンを補うようにしてくださいね。

1日に必要な水分量はあくまでも目安なので、運動や肉体労働などで汗をかいたときには、多めに水分を摂取するようにしましょう。