散歩の効果とは?安全で効果的な散歩のポイントや注意点も解説!

「散歩にはどんな効果があるんだろう?」

「歩くだけで健康に良い効果なんてあるのかな?」

このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

歩くという行為は有酸素運動に当たり、健康にさまざまなメリットがあります。

老若男女が気軽に行うことのできる運動ですが、その効果は大きいといえるでしょう。

この記事では散歩の効果や散歩を行う際のポイント、散歩を行うに当たっての注意点などを解説します。

運動不足気味の方は特に、散歩などをできる範囲から始めて運動の習慣を身に付けていきましょう。

1.散歩の効果

「散歩にはどんな効果があるんだろう?」

このように気になっている方も多くいらっしゃることでしょう。

散歩はけがの心配も少なく、老若男女が気軽に始められる行為です。

激しい運動というわけでもないので、大した効果は得られないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実は歩くという行為には健康に対するさまざまな効果があるといえます。

ここでは散歩に期待できる八つの効果をご紹介しましょう。

【関連情報】 「ウォーキングの効果と正しい方法とは?健康的に痩せたいなら必見!」についての記事はこちら

1-1.体脂肪の減少

散歩、つまり歩くという行為は有酸素運動に当たると考えられます。

有酸素運動は脂肪を燃料として筋肉を動かすため、体脂肪の直接的な減少効果が期待できるのです。

「痩せたいと思っているけれど、これまで運動を習慣的にした経験がなくて不安……」

このようにお悩みの方に散歩はぴったりだといえますね。

なお、動作の質や強度を考慮し、健康の増進や生活習慣病の予防などを目的として歩くことをウォーキングといいます。

体脂肪の減少を目的とした散歩は立派なウォーキングに当たるといえるでしょう。

1-2.脂質異常症の予防・改善

有酸素運動に当たる散歩は脂質異常症の予防・改善にも効果があると考えられます。

脂質異常症は動脈硬化の要因の一つです。

動脈硬化は心臓から全身の器官に送られる血液が通る血管「動脈」の壁が厚く硬くなった状態のことで、加齢やさまざまな生活習慣などが要因で進行します。

自覚症状はないものの、心筋梗塞や脳梗塞といった心臓や血管の重大な病気を引き起こすため要注意です。

大きな病気を発症してしまう前に、動脈硬化の原因となる脂質異常症をしっかり予防・改善しておくことが重要なのですね。

有酸素運動は体内の脂肪を燃料とするため、血中の中性脂肪値の改善に効果が認められています。

また運動不足はHDLコレステロール(善玉コレステロール)値低下の原因だと考えられており、散歩を通じて運動不足を改善することでHDLコレステロールの上昇も期待できます。

脂質異常症の改善には、中強度以上の有酸素運動を中心に、毎日合計30分以上を目標とした定期的な運動を行うことが勧められています[1]。

中強度以上の運動とは、通常速度の歩行に相当する運動です。

つまり毎日30分以上の散歩を行えば、脂質異常症の改善が期待できるといえますね。

なお、毎日行うのが難しい場合には最低でも週3回は行うことが推奨されています[1]。

あまり運動時間が取れないという場合は短時間の運動を数回行い、合計して30分以上としても構いません[1]。

健康のためには激しい運動をしなければならないのではないかと身構えている方も、散歩なら気軽に始められるかもしれませんね。

脂質異常症だと診断されている方やその心配がある方は今日から散歩を始めてみましょう。

1-3.高血糖の予防・改善

有酸素運動である散歩は、高血糖の予防・改善にも効果が期待できます。

高血糖は糖尿病につながるだけでなく、全身の血管を傷つけ、動脈硬化が進行する原因にもなるといわれています。

早めの改善が重要なのですね。

糖尿病の運動療法としては週に3回以上、1回20分以上、合計して150分以上の「ややきつい」と感じられる全身を使った有酸素運動の実施に加え、日を空けて週に2〜3回程度筋トレを行うことが勧められています[2]。

スピードを意識して散歩に取り組めば、有酸素運動の条件に合った運動になるでしょう。

1-4.高血圧の予防・改善

散歩を含む有酸素運動は高血圧の予防・改善にも効果があると考えられています。

高血圧は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞などのさまざまな病気を引き起こします。

完全に予防できれば年間10万人以上の人が死亡せずに済むと推計されているほど、私たちにとって身近かつ重大な病態です[3]。

自覚症状はほとんどありませんが、大きな病気の原因となるのでしっかり予防・改善に取り組んでおきましょう。

なお、高血圧の運動療法としては定期的に、できれば毎日30分以上「ややきつい」と感じられる程度の有酸素運動を行うことが勧められています[4]。

30分以上連続して行うことが難しい場合は1回につき10分以上、合計して40分以上になるように細切れに行っても構いません[4]。

運動の習慣がない方でも、短時間の散歩からなら始めやすいかもしれませんね。

1-5.心肺持久力の向上

散歩などの有酸素運動の効果として、心肺持久力の向上も挙げられます。

心肺持久力とは心臓や肺の機能に依存する体のスタミナや粘り強さのことで、「全身持久力」とも呼ばれます。

心臓や肺の機能が全身のスタミナに関わるということをご存じない方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

心肺持久力は筋力や瞬発力、柔軟性、調整力と並ぶ基本的な運動能力の一つとされています。

心肺持久力を高めるために必要だとされているのが低めの強度の運動を可能な限り長い時間行うこと、最大酸素摂取量の40%以上を確保することです[5]。

このため心肺持久力を向上させるためには、全身を使う有酸素運動が適しているとされています。

意識的に散歩に取り組めば、心肺持久力の向上も期待できると考えられるでしょう。

なお、心肺持久力が高まればその分長時間運動を続けられるので、生活習慣病の予防にもつながると考えられますよ。

1-6.骨粗しょう症の予防

散歩を含む運動全般には骨粗しょう症の予防効果も期待できます。

骨粗しょう症予防のために重要だとされているのが、カルシウムの摂取や日光浴、そしてウォーキングや筋トレといった骨に刺激が加わる運動です。

骨は縦方向に物理的な刺激が加わると微量の電流が流れ、強度が増すといわれています。

そのため歩くことで刺激が加わり、骨が強くなると考えられるのです。

歩くときに自身の体重に加え、軽いダンベルを持つなどして少し負荷を増やすことも効果的です。

寝たきりにならないためにも、散歩などを通じて骨に適度な刺激を与えることを心掛けましょう。

1-7.睡眠の質の改善

散歩など、適度に体を動かす習慣を身に付けることで睡眠の質を高められると考えられます。

運動をした後、寝付きが良くなったという体験をしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

国内外のさまざまな研究において、運動の習慣がある方には不眠が少ないことが分かっています[7]。

習慣的な運動は寝付きの良さと深い睡眠をもたらし、特に睡眠の維持において効果があると考えられています。

特に夕方から夜にかけて、就寝の3時間くらい前に運動を行うことで質の高い睡眠が確保できるといわれています[7]。

眠気は脳の温度が低下するときに出現しやすいため、一度運動をして脳の温度を上げることにより快眠が得られやすくなるのです。

激しい運動はかえって眠りの妨げとなるので、負担が少ない早足の散歩などがおすすめですよ。

1-8.ストレス解消

散歩はストレスの発散にも効果があると考えられるでしょう。

風景を眺め、風を感じながら歩けば気分転換になりますよね。

特に晴れた日の散歩は効果的だといえるかもしれません。

日光を浴びると、脳内では「セロトニン」という物質が分泌されます。

セロトニンは精神安定剤と似た分子構造をしており、精神の安定をもたらすといわれています。

セロトニンが不足すると慢性的なストレスや疲労、イライラを感じやすくなったり、向上心や仕事などへの意欲が低下したりするといわれているのです。

日光を浴びる時間が減るとセロトニンの分泌が低下すると考えられており、冬になると抑うつ症状が出現する「冬季うつ病」もこれが原因だと考えられています。

散歩で日光を浴び、セロトニンの分泌を促しましょう。

なお、朝起きてすぐの散歩がおすすめですよ。

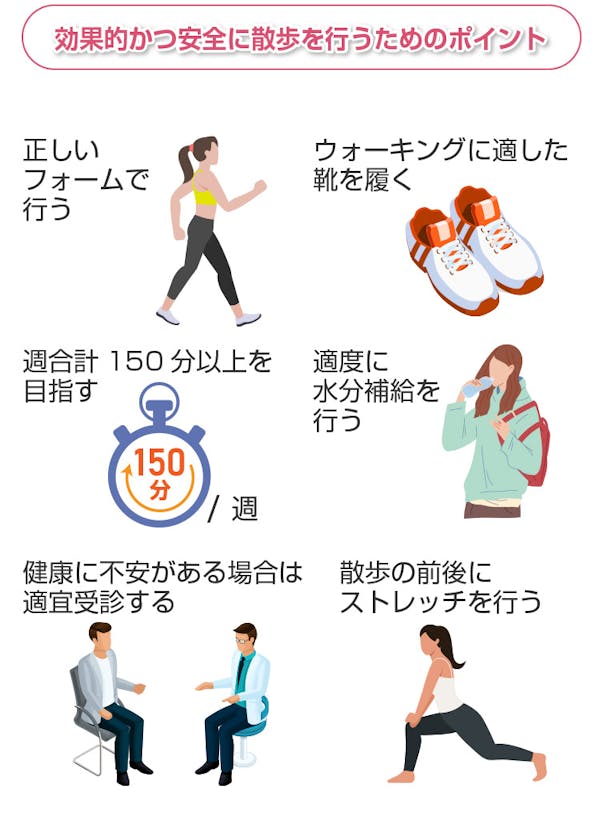

2.効果的かつ安全に散歩を行うためのポイント

「散歩の効果を高めるために意識しておくべきことはあるのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

せっかく散歩をするなら、高い効果が得られるポイントを押さえておきたいものですよね。

また体に無理がかかるやり方で散歩を続けていると、かえって健康を損ねてしまう恐れもあります。

ここでは、効果的かつ安全に散歩を行うためのポイントをお伝えしましょう。

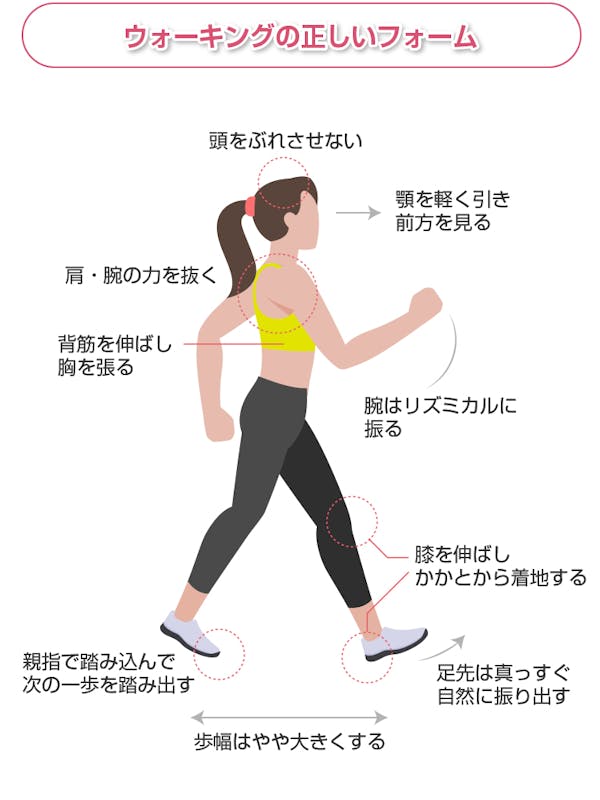

ポイント1 正しいフォームで行う

歩行は全身の筋肉を使う運動です。

散歩をする際はウォーキングの正しいフォームで行うことを心掛けましょう。

フォームが崩れていると効果を十分に得られなかったり、足や腰を痛めたりする恐れがあります。

ウォーキングの際は、頭がぶれないよう注意しましょう。

顎を軽く引き、背筋を伸ばして胸を張って、真っすぐに前を見ながら足を進めます。

親指で踏み込むようにして踏み出し、膝を伸ばしてかかとから着地することを心掛けましょう。

足先は真っすぐ自然に振り出します。

また歩幅はやや大きめにすることを意識しましょう。

肩や腕の力は抜いて腕をリズミカルに振りましょう。

慣れるまではスピードを意識せず、正しい姿勢を保つことを心掛けましょう。

またウォーキングは酸素を消費する有酸素運動の一種なので、スムーズな呼吸で全身に酸素を送り込むことでより大きな効果が期待できます。

吸うよりも吐くことを意識すると肺が自然と酸素を取り込むといわれています。

正しい姿勢でリラックスして歩き、規則正しい呼吸を心掛けてくださいね。

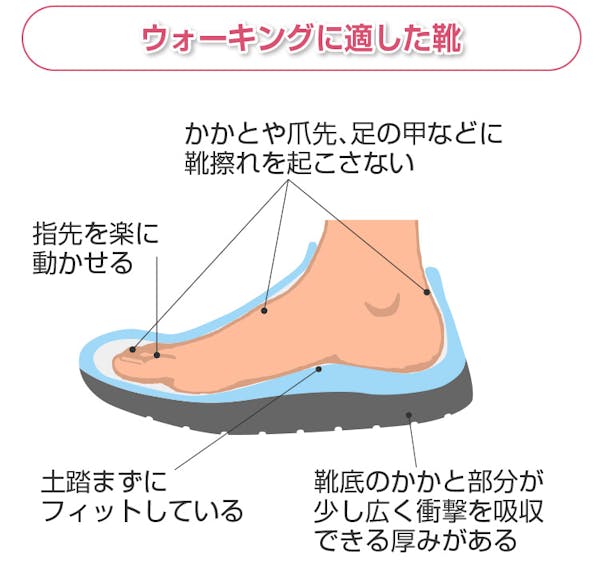

ポイント2 ウォーキングに適した靴を履く

散歩に出る際は、できればウォーキングに適した靴を履くようにしましょう。

散歩程度なら普通の靴で大丈夫、とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、運動に適していない靴で歩くと靴擦れを起こしたり、けがをしたりする恐れがあります。

かかとがしっかりしていて、指先が余裕を持って動かせる靴を選ぶことがポイントです。

また靴の内側の形が土踏まずにフィットしていること、靴底のかかと部分が少し広がっていて衝撃を吸収できる十分な厚さがあることも重要だといえるでしょう。

かかとや爪先、足の甲などの部分に靴擦れを起こしそうな場所がないかもチェックしてくださいね。

ポイント3 週合計150分以上を目指す

「健康のために散歩をするときはどれくらい歩けば良いの?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

世界保健機関(WHO)は18〜64歳の成人に対し、1週間に150〜300分程度の中強度の有酸素運動を行うことを推奨しています[8]。

より負荷の高い有酸素運動であれば75〜150分でも良いとされていますが、激しい運動をいきなり始めるのは難しいですよね[8]。

一般的な速度のウォーキングは中強度の運動に該当するため、1日に20分ちょっとの散歩を行えば、WHOの掲げる目標を達成できます。

まずはできる範囲で散歩を始め、距離を伸ばしたり、速度を上げたりするのも良いかもしれませんね。

ポイント4 適度に水分補給を行う

散歩の際には適度に水分補給を行うことを心掛けましょう。

ヒトの体の約60%は水分が占めており、5%の水分が失われただけで脱水や熱中症などの症状が現れます[9]。

ヒトの体にとって水分が非常に重要であることが分かりますね。

ヒトは1日に2.5Lの水を必要とするといわれています[9]。

尿や便で1.6L、呼吸や汗で0.9Lの水分が失われるためこれを補わなくてはならないのです[9]。

食事から1.0Lの水分が摂取でき、体内で0.3Lの水がつくられるため、飲み水としては1.2Lの摂取が推奨されています[9]。

ただし運動をして汗を多くかくと水分が多く失われるため、その分多くの水を飲むことが勧められます。

喉の渇きはすでに脱水症状が始まっている証拠であるともいわれているので、散歩中も喉が渇いたと感じる前に水分を補給することを心掛けましょう。

ある研究では、50歳以上75歳未満の日本人男女60名に普段の生活に加えてペットボトル入りの水550mlを朝夜1本ずつ飲むことを12週間続けてもらいました。

その結果、普段どおりの生活を送ったグループと比べて、血圧低下、体温上昇または低下抑制、腎機能低下抑制、血中老廃物希釈などの効果が認められました[10]。

普段から意識して水を多めに摂るようにすると良いでしょう。

ポイント5 健康に不安がある場合は適宜受診する

日常的に運動習慣がなく、健康に不安のある方は適宜受診しましょう。

動脈硬化が進行している場合などは急に運動を行うと心臓や血管の病気を招く恐れがあります。

メディカルチェックを受け、運動を行っても問題がないことを確認しておきましょう。

また、体調の優れないときや天気の悪いときは無理に散歩に出ないことも重要です。

自分に合ったペースで散歩を続けることを心掛けましょう。

ポイント6 散歩の前後にストレッチを行う

散歩の前後にはストレッチを行うのがおすすめです。

ストレッチとは筋肉や関節の柔軟性を高めることを目的とした運動のことです。

ストレッチといえばけがを予防するためのウォーミングアップというイメージが強いかもしれませんが、クーリングダウンとして疲労回復をサポートする効果もあります。

ストレッチはある方向に関節を動かしながら筋肉を縮めたり伸ばしたりする「動的ストレッチ」と一定方向にゆっくり筋肉を伸ばし、その状態でしばらく静止する「静的ストレッチ」に分けられます。

ウォーミングアップには動的ストレッチ、クーリングダウンには静的ストレッチがおすすめです。

けがや筋肉への無駄な負荷を防ぐためにも、しっかりとストレッチを行っておきましょう。

3.散歩の効果についてのまとめ

老若男女が気軽に取り組むことのできる散歩ですが、実はさまざまな効果があります。

まず代表的なのが体脂肪の減少効果です。

散歩、つまり歩くという行為は有酸素運動に当たるため、筋肉を動かすエネルギーとして脂肪を燃焼させます。

ダイエットにぴったりだといえるのですね。

また有酸素運動はさまざまな生活習慣病の予防に効果が認められています。

脂質異常症や高血糖、高血圧の予防・改善に効果が期待できるのです。

さらに散歩には心肺持久力を向上させたり、骨粗しょう症を予防したりする効果もあると考えられます。

睡眠の質の改善、ストレスの解消に効果があるのもうれしいポイントですよね。

散歩を行う際は正しいフォームで行うこと、ウォーキングに適した靴を履くこと、週合計150分以上を目指すことを心掛けましょう[11]。

また適度に水分を摂ること、健康に不安がある場合は適宜受診して医療者に相談すること、散歩の前後にストレッチを行うことも散歩を効果的かつ安全に行うためのポイントですよ。

この記事でご紹介した内容を参考に、できる範囲で散歩に取り組んでいってくださいね。