「体幹を鍛えると良いって聞くけど、そもそも体幹ってどこを指すんだろう?」

「体幹トレーニングってどんな効果があるのかな」

体幹トレーニングは近年話題になっており、テレビや雑誌、ネットメディアの記事などで見聞きする機会が増えました。

しかし体幹とは具体的に体のどの部分を指すのか、体幹トレーニングをするとどのような効果が得られるのか詳しく知らないという方もいるかもしれませんね。

そこでこの記事では、体幹とはそもそも何なのか、体幹トレーニングを行うメリットや効果的なトレーニング方法について解説します。

1.そもそも体幹とは

体幹とは頭と手足を除いた胴体のことをいい、近年話題になっている体幹トレーニングは胴体を鍛えるものです。

筋肉は深層にあるインナーマッスルと表層にあるアウターマッスルに大きく分けられ、体幹トレーニングはインナーマッスルを鍛えるためのトレーニングを指すこともあります。

アウターマッスルは体を動かすときにはたらき、筋肉の形や動きが見た目で分かることが特徴です。

一方、インナーマッスルは深層部にあるため見た目ではそのはたらきは分かりませんが、関節や内臓を安定させ、アウターマッスルと共にはたらいて動作をサポートするなどの役割があります。

体幹のインナーマッスルには以下のような種類があります。

【体幹にあるインナーマッスル】

- 腹横筋(ふくおうきん)……腹部の最も深層にあり、体幹の安定に関与しているとされている。

- 多裂筋(たれつきん)……腰背部の最も深層にあり、脊柱の安定と伸展に関与する。

- 横隔膜(おうかくまく)……胸部の下部にある半球型の筋肉で、腹式呼吸をするときにはたらく。

- 骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)……骨盤の下部についている筋肉の総称で、内臓を支えている。

アウターマッスルには広背筋や脊柱起立筋、腹直筋、大殿筋(だいでんきん)などが分類され、直立姿勢を保つのに役立っています。

これらの筋肉が共同ではたらくことで体幹を安定させているのですね。

2.体幹トレーニングを行うメリット

「体幹を鍛えると良いって聞くけど、具体的にどんなメリットがあるんだろう?」

このように体幹トレーニングの効果について知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

体幹トレーニングは単に筋肉を鍛えるだけでなく、筋肉の柔軟性を高めて体幹をバランス良く機能的にはたらかせることを目指しています。

体幹トレーニングによって得られるメリットには以下のようなものが挙げられます。

【体幹トレーニングのメリット】

- 良い姿勢を保てるようになる

- 体型維持に役立つ

- 体の動きがスムーズで効率的になる

- 腰痛の予防・改善が期待できる

- 内臓のはたらきが良くなる

脊柱を支えている体幹の筋肉が鍛えられると、体をしっかりと支えられるようになるため姿勢が良くなります。

体のバランスを崩したときでも、体幹がしっかりしていれば倒れないようにうまく体を支え、転倒を予防することができます。

姿勢や動きが安定することによって、スポーツをするときの体のコントロールも良くなるでしょう。

逆に体幹の筋力が弱まると身体機能や内臓機能が弱くなってしまうことが考えられます。

特に高齢者では歩行機能や生活機能の低下につながってしまうこともあるので、日常的に体幹の筋肉を使うことが大切です。

3.体幹の筋力をチェックしてみよう

「体幹トレーニングにメリットがあることは分かったけれど、私もしたほうが良いのかな?」

体幹トレーニングが良いことは理解できても、自分自身に本当に必要なのか疑問に思う方もいるかもしれませんね。

体幹にどれくらいの力があるかを知るためには、バランス能力や足の筋力を見るために行われる「片足立ちテスト」が有効です。

バランス能力には体幹の力が関わっているため、片足立ちテストがうまくできない方は体幹の力が弱くなっている可能性があります。

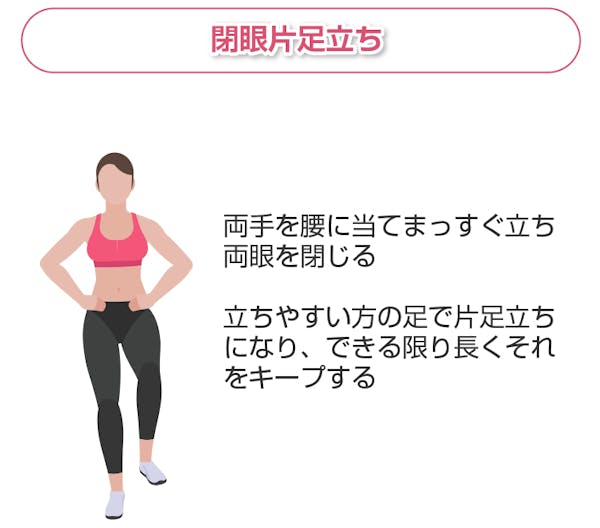

まずは両手を腰に当ててまっすぐに立ち、両眼を閉じます。

立ちやすい方の足で片足立ちになり、できる限り長くそれをキープしましょう。

軸になっている足が少しでもずれたり、上げている方の足が床に触れたりしたらその時点で終了です。

足を上げてから片足立ちが終了するまでの時間を計測し、2回行ったうちの良い方のタイムを記録します。

軸になる足は左右で変えても変えなくても構いません。

記録したタイムは以下を基準に評価します。

【閉眼片足立ち評価表(男性)】 ※横にスクロールできます

| 得点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 20〜24歳 | 〜6秒 | 7〜21秒 | 22〜66秒 | 67〜204秒 | 205秒〜 |

| 25~29歳 | 〜5秒 | 6〜20秒 | 21〜64秒 | 65〜200秒 | 201秒〜 |

| 30~34歳 | 〜5秒 | 6〜16秒 | 17〜51秒 | 52〜156秒 | 157秒〜 |

| 35~39歳 | 〜4秒 | 5〜14秒 | 15〜44秒 | 45〜133秒 | 134秒〜 |

| 40〜44歳 | 〜4秒 | 5〜12秒 | 13〜37秒 | 38〜110秒 | 111秒〜 |

| 45〜49歳 | 〜3秒 | 4〜10秒 | 11〜30秒 | 31〜87秒 | 88秒〜 |

| 50〜54歳 | 〜2秒 | 3〜8秒 | 9〜24秒 | 25〜66秒 | 67秒〜 |

| 55〜59歳 | 〜2秒 | 3〜6秒 | 7〜17秒 | 18〜44秒 | 45秒〜 |

| 60〜64歳 | 〜1秒 | 2〜4秒 | 5〜10秒 | 11〜24秒 | 25秒〜 |

中央労働災害防止協会「運動機能検査5段階評価表」をもとに執筆者作成

【閉眼片足立ち評価表(女性)】 ※横にスクロールできます

| 得点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 20〜24歳 | 〜6秒 | 7〜20秒 | 21〜64秒 | 65〜199秒 | 200秒〜 |

| 25~29歳 | 〜5秒 | 6〜20秒 | 21〜63秒 | 64〜196秒 | 197秒〜 |

| 30~34歳 | 〜5秒 | 6〜16秒 | 17〜53秒 | 54〜167秒 | 168秒〜 |

| 35~39歳 | 〜4秒 | 5〜14秒 | 15〜47秒 | 48〜148秒 | 149秒〜 |

| 40〜44歳 | 〜3秒 | 4〜12秒 | 13〜41秒 | 42〜127秒 | 128秒〜 |

| 45〜49歳 | 〜3秒 | 4〜10秒 | 11〜34秒 | 35〜105秒 | 106秒〜 |

| 50〜54歳 | 〜2秒 | 3〜8秒 | 9〜27秒 | 28〜80秒 | 81秒〜 |

| 55〜59歳 | 〜2秒 | 3〜6秒 | 7〜19秒 | 20〜55秒 | 56秒〜 |

| 60〜64歳 | 〜1秒 | 2〜4秒 | 5〜11秒 | 12〜28秒 | 29秒〜 |

中央労働災害防止協会「運動機能検査5段階評価表」をもとに執筆者作成

得点が低かった方は、体幹の力が弱っているかもしれません。

次からご紹介するトレーニング方法を参考に、できるところから始めてみましょう。

4.効果的な体幹トレーニング方法

ここからは、効果的な体幹トレーニング方法を七つご紹介します。

動きが少なく簡単なものから少し難しいものまでご紹介していますので、ご自身の体力に合わせて無理のないところから始めてみてくださいね。

4-1.ドローイン

ドローインは体幹トレーニングの基本といえるもので、腹筋のなかでも最も深層にある腹横筋をはじめとした腹部や腰部の筋肉を鍛えることができます。

まずは膝を曲げてあおむけになり、手は臍(へそ)のあたりに置きます。

次に息を吸いながら腹部を膨らませ、ゆっくりと息を吐きながら腹部をへこませます。

この動きを10〜30回ほど繰り返しましょう。

うまく腹横筋が使えていれば下腹部の筋肉が収縮して硬くなったり、腹部が呼吸に合わせて動いたりします。

4-2.立ち木のポーズ

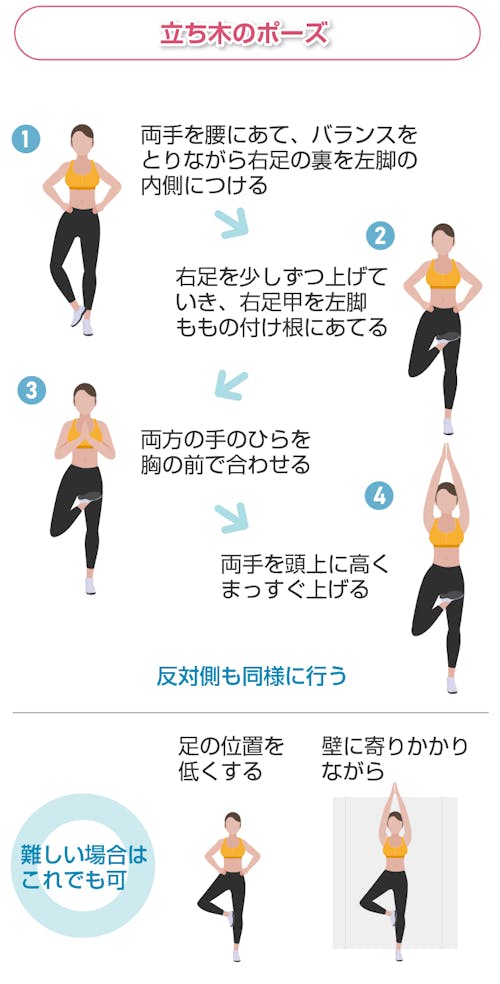

立ち木のポーズは、立ったままの姿勢でどこでも手軽にできるトレーニング方法です。

両手を腰に当ててまっすぐ立って片足を上げ、足裏を反対側の脚の内側につけるようにします。

つけた足を太ももの付け根まで徐々に上げていき、両手を胸の前で合わせます。

息を吸いながら合わせた手を頭上へ上げ、肘をしっかりと伸ばしましょう。

ポーズをとったまま一呼吸したら、息を吐きながら手を下ろして元の位置へ戻し、反対側も同様に行います。

1日2回程度を目安に行うと良いでしょう。

少し難しいと感じたら、足を太ももの付け根まで上げずに低い位置にしたり、壁に寄りかかったりしても大丈夫です。

4-3.英雄のポーズ

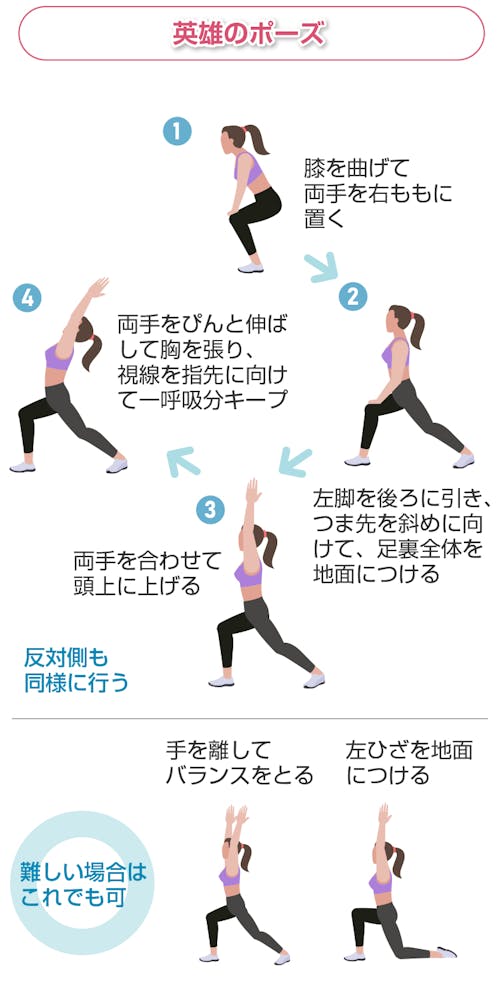

「英雄のポーズ」は体幹と太ももや膝まわりの筋肉を鍛えるトレーニングです。

「立ち木のポーズ」と同様に手軽にできるので、併せてやってみると良いでしょう。

まずは立った状態で膝を軽く曲げ、両手を右側の太ももの上に置きます。

左足を後ろ側へ大きく引き、両手を胸の前で合わせます。

このとき足裏は地面につけて、爪先は左斜め前に向けておきます。

息を吸いながら両手を頭上へ上げ、肘をしっかりと伸ばします。

顎を上げて胸を張り、視線は指先に合わせましょう。

息を吐きながら両手を元の位置へ戻し、反対側も同様に行います。回数は1日2回程度が目安です。

両手を合わせるのが難しいときは腕を平行にした状態で頭上に上げたり、立った姿勢が難しいときは膝をついて行ったりしても大丈夫です。

4-4.プランク

プランクは腹部や背中、腰回りの筋肉を鍛えるのに効果的なトレーニングです。

「体幹トレーニング」というとこのプランクを思い浮かべる方もいるかもしれませんね。

まずは四つんばいの姿勢をとり、床に両肘をつきましょう。

両方の膝を伸ばして爪先を立て、頭からかかとまで一直線になるよう姿勢を整えます。

呼吸は自然に続けながら、その姿勢を30秒キープします。

上記の流れを2〜3回繰り返しましょう。

もし30秒続けるのがつらい場合は時間を短くしたり、慣れるまで両膝をつけて行ったりしても構いません。

慣れてきたら脇腹をひねったり、片足を上げたりして難易度を上げるとより高い効果が期待できます。

4-5.ツイストクランチ

ツイストクランチは、脇腹にある腹斜筋を鍛えるトレーニングです。

腹斜筋は腹横筋の一段階表層にあり、内腹斜筋と外腹斜筋の2種類からなります。

膝を立ててあおむけになって左膝に右足を乗せ、手は頭の後ろで軽く組みます。

息をゆっくりと吐きながら、左肘を右膝に近付けるようにして体をひねりながら起こします。

筋力や体力に合わせて6〜10回×3セットを目安に実施し、反対側も同様に行いましょう。

片側ずつではなく、足を床につけずに動作を交互に行うようにするとより負荷をかけることができます。

4-6.バランストレーニング(座位)

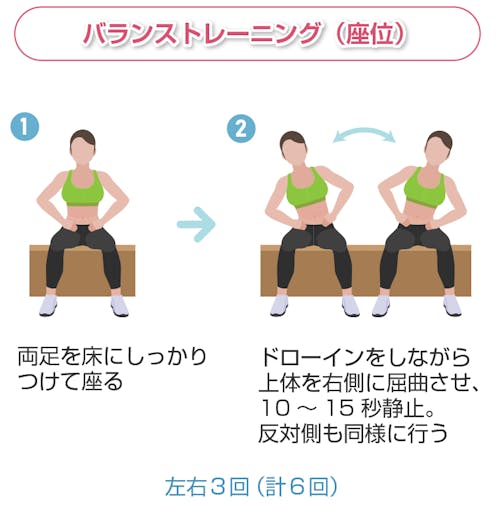

バランストレーニングは体幹の筋肉を鍛えるだけでなく、柔軟性の強化にもつながります。

腰や腹部だけでなく首・肩・胸も一緒に動かすので、腰痛予防や姿勢改善のほか、肩こり予防も期待できます。

安全に行うため、ベッドやソファ、長椅子やベンチなどで行うようにしてくださいね。

椅子に座って両足を床につけ、ドローインをしながら体を横に曲げて10〜15秒キープします。

この動きを左右3回ずつ行います。

次に、ドローインを行いながらゆっくりと重心を後ろ側へ移し、足を床から離します。

体が倒れる限界と感じるところまで倒してバランスを保ち、10〜15秒キープします。

この動きを3回程度繰り返しましょう。

ドローインを行いながら重心を片側へゆっくりと移し、足を床から離して体を倒します。

体が倒れる限界のところまで倒してバランスを保ち、10〜15秒キープします。

この動きを左右3回ずつ行います。

ドローインを行いながら重心を右側→後方→左側→右側と移し、それぞれの方向に体を傾けてバランスを取ります。

1周当たり10〜15秒かけて行い、左回り・右回りそれぞれ3回ずつ行います。

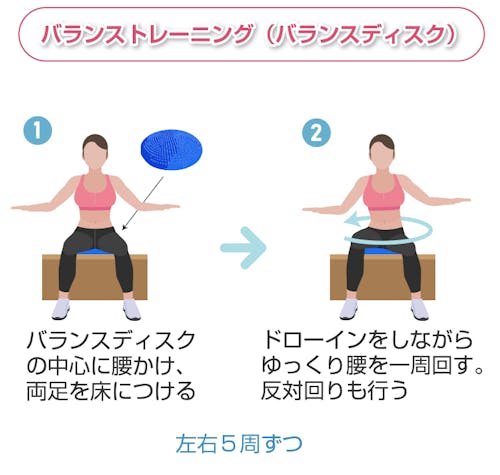

4-7.バランストレーニング(バランスディスク等)

座位でのバランストレーニングに慣れたら、バランスディスクやバランスボールを使ったトレーニングも行ってみましょう。

これらのグッズを使ってトレーニングをするとバランス能力が向上するという研究結果が複数報告されている *1ほか、体幹トレーニングにも有効といわれています。

ただし不安定で転倒しやすいため、十分に注意して行ってくださいね。

安全に行いたい方は、まずはバランスディスクを使うことをおすすめします。

バランスディスクを置いた椅子、またはバランスボールの中央に座ります。

床に両足をつけて、ドローインを行いながらゆっくりと円を描くように体重移動をします。

左右5周ずつ行いましょう。

次は片足を上げて同じようにドローインを行いながら体重を移動します。

左右5周行ったら、反対側の足を上げて同様に体重移動を行いましょう。

片足を上げた状態に慣れたら、両足を上げてドローインをしながら体重移動をします。

この作業を左右5周ずつ行いましょう。

*1 厚生労働省 e-ヘルスネット「バランス運動の効果と実際」

5.体幹トレーニングを行うときのポイント

「体幹トレーニングって思っていたより簡単な動きでできるんだな」

ここまで体幹トレーニングの方法をご紹介してきましたが、比較的簡単で続けやすい運動が多いと感じた方もいるかもしれませんね。

体幹トレーニングの効果をより発揮するためには、ポイントを押さえておくことが大切です。

ここからは体幹トレーニングを行うときに意識しておきたいポイントを四つご紹介しましょう。

ポイント1 正しいフォームで行う

体幹トレーニングを行う上で重要なのはそれぞれの運動を正しいフォームで行うことです。

早く効果を得ようとして回数を増やしたり時間を長くしたりすると、体がきつくなってフォームが崩れがちです。

すると本来鍛えたかった部位ではなく他の部位の筋肉を使って似た動作をしようとするため、期待していた効果が得られなくなってしまいます。

体感トレーニングはご自身の体力や筋力に合わせた方法・回数で、正しいフォームを意識して行うようにしましょう。

ポイント2 インナーマッスルから鍛える

体幹トレーニングは鍛える順番にもポイントがあります。

アウターマッスルを先に鍛えると、強くなったアウターマッスルがインナーマッスルより前に収縮し、インナーマッスルがはたらきにくくなってしまいます。

そのため表層にあるアウターマッスルよりも先に、深層にあるインナーマッスルを鍛えるよう心掛けましょう。

ご紹介したトレーニング方法の中では、深層にある腹横筋を鍛えるドローインを最初に行うことをおすすめします。

ドローインに慣れたら、体力や筋力に合わせて少しずつ他の運動も行ってみてくださいね。

ポイント3 毎日続ける

「筋トレは2〜3日空けたほうが良いって聞くけど、体幹トレーニングはどうなのかな」

このようにトレーニングの頻度について疑問に感じる方もいるかもしれませんね。

筋力トレーニングは毎日ではなく数日おきに行ったほうが良いとされる理由は、「超回復」という現象にあります。

体幹トレーニングも筋肉を鍛えるトレーニングですが、体幹の筋肉は比較的小さいものが多く超回復にかかる時間が短いため、毎日行っても良いといわれています。

むしろ少しずつでも毎日行い、普段から体幹を意識して使っていくことが大切なのです。

ポイント4 無理はしない

比較的簡単な運動から始められる体幹トレーニングですが、慣れない動きを無理して行うと負荷がかかって腰を傷めるなどのけがにつながるかもしれません。

バランスボールやバランスディスクを使ったトレーニングでは転倒するリスクもあります。

体幹トレーニングを行うときは決して無理をせず、ご自身の体力や筋力に合わせて行いましょう。

6.体幹についてのまとめ

体幹は頭部や手足を除く胴体のことで、これを鍛えるのが体幹トレーニングです。

体幹を鍛えると良い姿勢の維持や腰痛予防、体型維持などに役立ちます。

スポーツをする方であれば、パフォーマンスの向上も期待できるでしょう。

体幹トレーニングを行うときは、深層にあるインナーマッスルから鍛えることがポイントです。

少しずつでも毎日行い、普段から体幹の筋肉を意識して使うようにしてみましょう。

今回ご紹介したトレーニング方法を参考に、ご自身の状態に合わせてできるものから始めてみてくださいね。