家でできる運動とその効果とは?おすすめのメニューや注意点も解説

「家でできる運動にはどんなものがあるんだろう?」

「自宅でのトレーニングを効果的に行いたい……。」

このように、家で運動をしたくても具体的に何をしたら良いのか分からずお困りの方もいらっしゃるかもしれませんね。

スペースが限られている家の中でも、工夫次第では有酸素運動や筋トレなどさまざまな運動が可能です。

運動不足の解消やダイエットに役立つと考えられますよ。

今回の記事では、家でできるおすすめの運動や運動の効果を上げるためのポイント、注意点を解説します。

1.家でできる運動とその効果

運動には外で行うイメージがあるかもしれませんが、有酸素運動や筋トレの一部は家でも行うことができます。

それぞれどのような運動なのか、まずは特徴を知っておきたいですよね。

まずは運動の種類とその効果について解説します。

運動1 有酸素運動

有酸素運動は、酸素を使い糖質や脂肪をエネルギー源とする、筋肉への負荷が比較的軽い運動のことです。

主にウォーキングやサイクリングなどの屋外で行う運動、ステップエクササイズや体操などの室内で行う運動があります。

有酸素運動は筋肉への負担が軽いので運動習慣のない方でも取り組みやすく、運動不足の解消に役立つといえます。

また体脂肪をエネルギーとして燃焼させるためダイエットにも効果が期待できます。

さらにさまざまな生活習慣病を予防・改善する効果も認められています。

つまり有酸素運動はダイエットをはじめ健康を維持することに役立つ運動なのですね。

運動2 筋トレ

筋力トレーニング(筋トレ)は、筋肉に負荷をかける動作を繰り返し行うトレーニングです。

筋トレの効果としてまず挙げられるのが、筋肉の増加や筋力の向上です。

筋肉が増えると見た目が変化したり、重い荷物を持ち上げることが可能になったりします。

また筋肉量が増えると見た目がたくましくなるだけではなく基礎代謝が上がるため、消費エネルギーが増加しダイエットに良い影響があります。

基礎代謝は筋肉量の影響を受け、筋トレによって筋肉が増えるとそれに伴って基礎代謝も向上するのです。

さらに、筋トレは「サルコペニア」の予防にも役立つといわれています。

筋肉量は20代後半から減少していくため、できるだけ若い頃からトレーニングを始めることが望ましいとされています[2]。

このように筋トレを習慣づけることで、健康にうれしい影響があるといえるでしょう。

なお筋トレにはダンベルやマシンなどの器具を使うトレーニングと自分の体重を利用して行う自重トレーニングがあります。

2.家でできるおすすめの有酸素運動

この章では、家で手軽に行える有酸素運動をご紹介します。

「有酸素運動って家でもできるの?」

有酸素運動といえばウォーキングやジョギングといった外で行う運動を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、種類によっては家でできるものもあります。

ぜひ、日々の生活に取り入れてみてくださいね。

2-1.ステップエクササイズ

ステップエクササイズは、台を利用して階段の昇り降りのような動作を行うエクササイズです。

通常は「ステップ台」と呼ばれる長方形の台を使用して行いますが、家の階段や家にある台を利用することもできます。

ステップエクササイズは一見地味に思えますが、昇り降りの動作があるためウォーキングよりもカロリーを消費できる運動の一つです。

台の高さや続ける時間、動作の速さを変えることで運動のきつさの調整ができるため、まずはきつく感じない程度から取り組むと良いでしょう。

ここからは、ステップエクササイズのやり方を簡単にご紹介します。

ステップエクササイズの基本動作は4カウントを1セットとして行います。

まず、1、2のカウントで片足ずつ台に上がり3、4のカウントで台から片足ずつ降ります。

足の幅は腰幅程度に開いて、体は同じ方向を向いた状態で左右の足を均等に動かすようにしましょう。

動作を行う際は、しっかり腿を上げて腕を振りながらゆっくり繰り返します。

少し息が上がるくらいのペースで行うことがポイントです。

ただしステップエクササイズは前傾姿勢になりやすいため、膝に負担がかかる恐れがあります。

そのため、背筋を伸ばした姿勢を維持するように意識しましょう。

2-2.エアロビクスダンス

ダンス形式の有酸素運動として、エアロビクスダンスという運動があります。

回転やジャンプなど日常生活ではあまり使わない動きが含まれているため、普段動かさない筋肉を動かすことができます。

エアロビクスダンスは動きの種類が多いことから、楽しみながら運動することができるでしょう。

スポーツジムのサイトや動画共有サイトにはエアロビクスの解説記事や動画などがあるため、動き方が分からない場合は参考にするのもおすすめです。

2-3.ラジオ体操

ラジオ体操は、国民の体力向上や健康増進を目的に考案された体操です。

子どもの頃に一度は行ったことがある方も多いのではないでしょうか。

ラジオ体操は全身の筋肉や関節を動かすため全身の血行を良くし、肩こりを改善したり腰痛を予防したりする効果が期待できます。

毎日ラジオやテレビで放送されていますが、インターネット上で公開されている動画を活用すると好きなタイミングで動作の確認をしながら行うことが可能ですよ。

また、ラジオ体操は第一と第二に分かれています。

第一は幅広い世代に向けてつくられた体操であり第二は職場向けにつくられた体操であるため、第一よりも第二の方が運動量が多く動きが複雑である体操といえます。

ご自分の体力や目的に合わせて適した方を選ぶと良いでしょう。

2-4.フィットネスバイク

フィットネスバイクを使った運動も家でできる有酸素運動の一つです。

フィットネスバイクとは自転車のようにペダルをこいで運動できる機器のことをいいます。

普通の自転車と異なり時間や負荷の調節ができるため、自分に合わせた強度で行うことができます。

フィットネスバイクはサドルにお尻を乗せている分、楽に感じやすく長時間取り組みやすいといわれています。

また、関節にかかる負担を少なくすることができるため、膝や腰に不安のある方でも比較的取り組みやすいといえるでしょう。

フィットネスバイクは全身の多くの筋肉を使うため、多くのエネルギーを消費し体脂肪を減らすことができます。

さらに、下半身の筋力アップや心肺機能の向上にも役立ちます。

フィットネスバイクは有酸素運動ですが、筋力をアップさせる効果もあるのですね。

3.家でできるおすすめの筋トレ

「家でやるなら、どんな筋トレが良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

筋トレのなかでも自分の体重を負荷にして行う自重トレーニングは、ダンベルなどの器具が不要であり手軽に取り組みやすい運動です。

そこで、この章では誰でも手軽に行える自重トレーニングを中心にご紹介します。

どのトレーニングも簡単な動作でさまざまな部位を鍛えることができますよ。

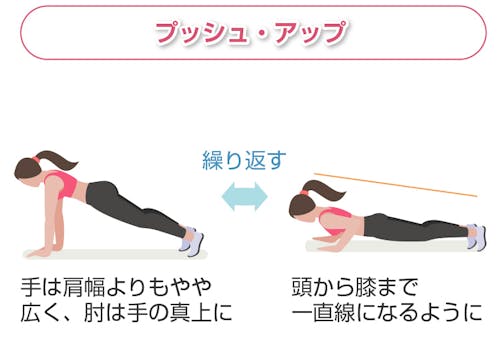

3-1.プッシュ・アップ

まずは、いわゆる腕立て伏せ、「プッシュ・アップ」をご紹介します。

腕立て伏せと聞くと、腕の筋肉に効くトレーニングだと思う方も多いかもしれませんね。

確かに腕の筋肉にも効きますが、主に胸の筋肉である大胸筋を鍛える筋トレなのです。

床にうつぶせになり、両手と爪先を床について体重を支えます。

このとき手は肩幅よりもやや広げ、肘が手の真上にくるよう腕を真っすぐに伸ばしましょう。

背中が丸まったり反ったりしないよう、頭から膝まで一直線になるように体勢をキープするのがポイントです。

ここから肘を曲げて、ゆっくりと胸を床につかない程度に近づけましょう。

最後に床を押すようにして体を元の状態に戻します。

この動作を繰り返し行ってください。

動作を行っている間は、顎を軽く引いて胸を張るように意識しましょう。

体を真っすぐに保つのが難しい場合は膝をつけた状態で行ってくださいね。

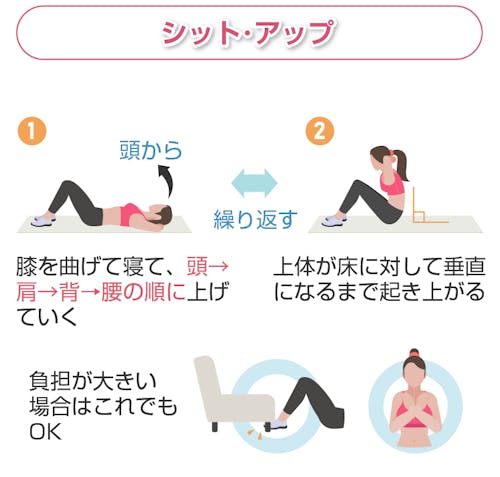

3-2.シット・アップ

次にご紹介するのは「シット・アップ」です。

シット・アップはいわゆる腹筋のことであり、プッシュ・アップと同様に広く知られているトレーニングです。

特に、腹直筋というおなかの正面の筋肉を鍛えることができます。

おなかは脂肪がつきやすい部位のため、おなか周りを気にしている場合は鍛えておきたいですね。

まず、あおむけに寝て両膝を立て、両手を頭の後ろで組みます。

この状態で、頭、肩、背中、腰の順に上体を起こしていきましょう。

上体を床に対して垂直になるまで起こしたら、ゆっくりと元のあおむけの姿勢に戻ります。

この上体を起こして戻す動作を繰り返しましょう。

上体を起こすことが難しい場合は、爪先を椅子などに引っ掛けると負荷を軽くできます。

また腕を後ろに組む代わりに、胸の前で組んだり体側に沿って伸ばしたりしても大丈夫です。

3-3.プランク

次に紹介する「プランク」は、体幹を鍛えることができるトレーニングです。

体幹とは首から上と腕、足を除いた部分のことをいい、胸や背中などの筋肉や腹筋などといった筋肉が含まれています。

つまり、このトレーニングをすることで体の中心の筋肉全般を鍛えることができるのです。

まず四つんばいになり、両肘と爪先を床につけて体を支えます。

両膝を伸ばし、頭からかかとまで一直線にしたまま30秒キープしましょう。

これ1セットとして数回繰り返します。

いきなり30秒間姿勢をキープするのが難しい場合は、できる範囲から始めて少しずつ時間や回数を増やしていきましょう。

また、姿勢を維持するのがつらい場合も、無理せずに両膝を床につけた状態で行なってくださいね。

3-4.スクワット

「スクワット」は、しゃがみ込んで立ち上がる動きを繰り返す筋トレです。

太ももに効くイメージがありますが、お尻などといった下半身全体を鍛えることができます。

まず、両足を肩幅くらいに開いて立ちます。

このとき爪先は少し外側に向け、膝が同じ向きを向いているようにしましょう。

ここから手を前に伸ばした状態で、ゆっくりと膝を曲げてお尻を後ろに引くように腰を落としていきます。

膝の角度が90度になるまで曲げたら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

この動作を繰り返し行います。

ただしスクワットは膝に負担がかかるため、膝を痛めるリスクがあります。

膝の状態に合わせて、椅子から立ち上がり座る動作を繰り返す「椅子スクワット」や机や椅子につかまって行うスクワットに取り組むのも良いでしょう。

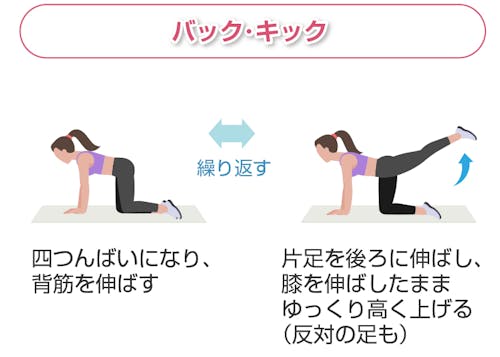

3-5.バック・キック

お尻の筋肉を鍛えるためには、「バック・キック」がおすすめです。

お尻の筋肉は腰のひねりやジャンプなどに使います。

しかし疲労がたまると腰痛や肉離れなどになる恐れがあるため、日頃から鍛えておきましょう。

まず四つんばいの状態になり、背筋を伸ばします。

片脚を後ろに伸ばし、膝を伸ばしたままゆっくりと高く上げましょう。

顔は正面に向けた状態で行うことがポイントです。

この動作を左右交互に繰り返し行なってくださいね。

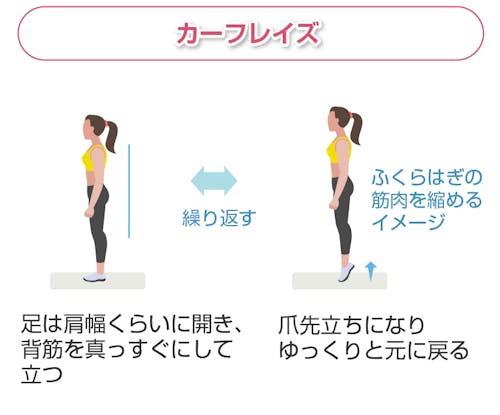

3-6.カーフレイズ

最後にご紹介するのは「カーフレイズ」というトレーニングです。

このトレーニングはふくらはぎを鍛えることができます。

ふくらはぎは歩いたり走ったりする動作をサポートし下半身の血液を心臓に送るはたらきがあります。

このようにふくらはぎはポンプのようなはたらきをすることから、「第二の心臓」とも呼ばれています。

そのため、日常生活を送る上で重要な筋肉の一つといえるでしょう。

まず両足を肩幅くらいに開き、背筋を真っすぐにして立ちます。

この状態でかかとを上げたら、そのまま約1秒キープしてゆっくり下ろしましょう。

この動作を繰り返し行います。

両脚には均等に体重をかけて行うことがポイントです。

4.運動の効果を上げるためのポイント

運動の効果を上げるためには、栄養補給や休息なども併せて行うことが重要です。

「運動以外はどんなことを意識すれば良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、ここからは運動の効果を上げるために意識したいポイントをご紹介しましょう。

ポイント1 運動前後にストレッチを行う

慣れない運動をすると、疲れが出て運動を継続するのがおっくうになる方もいらっしゃるかもしれません。

運動前後にストレッチを行うとけがや疲労を予防できるでしょう。

ストレッチとは、筋を伸ばしたり関節を動かしたりする運動のことをいいます。

筋の柔軟性を高めたり関節の可動域を広げたりする作用があるため、けがの予防や疲労回復に効果が期待できます。

ストレッチは運動前後に行うことが望ましいとされ、行うタイミングによって内容が変わります。

まず、運動前に行うストレッチはウォーミングアップ(準備運動)として行われており、ウォーミングアップには関節を動かしながら筋肉を伸び縮みさせる「動的ストレッチ」が適しています。

運動後に行うストレッチはクールダウン(整理運動)として行われており、クールダウンには筋を伸ばし続けてリラックスさせる「静的ストレッチ」が適しています。

それぞれのストレッチの特徴を理解して取り組むと良いでしょう。

ただしストレッチのやり方を誤ると十分な効果が期待できなくなるため、正しい方法で行うことが重要です。

そこで、以下にストレッチの注意点を紹介するため意識しながら取り組んでください。

【ストレッチを行う際の注意点】

- 20秒間以上は伸ばす[3]

- 伸ばす部位を意識して行う

- 痛くなく気持ちが良いと感じる程度に伸ばす

- 呼吸を続けながら行う

- 運動で動かす部位をメインに行う

ポイント2 食事を工夫する

食事を工夫することも、運動の効果を高めるためのポイントです。

運動はエネルギー源となる糖質や筋肉の元となるたんぱく質、糖質やたんぱく質の代謝をサポートするビタミンなどの栄養素を必要とします。

そのため、それぞれの栄養素をバランス良く摂ることが重要なのです。

栄養バランスの取れた食事にするためには、和定食のような食事内容にするのがおすすめです。

ごはんやパンなどの糖質を主に含んでいる主食、肉や魚、卵などのたんぱく質を主に含んでいる主菜、野菜やきのこ、海藻などのビタミンやミネラルを主に含んでいる副菜をそろえると栄養バランスが良くなりますよ。

また、食べるタイミングを意識することも重要です。

空腹状態で運動するとエネルギー不足となりパフォーマンスが落ちてしまい運動の効果が期待できない恐れがあります。

そのため、できるだけ空腹状態でのトレーニングは控えましょう。

ただし満腹の状態でトレーニングを行うことも禁物です。

食後は食べ物の消化により胃腸が活発にはたらくため、胃腸が多くの血液や酸素を必要とします。

しかし食べてすぐに激しい運動をすると血液が筋肉や肺に流れ、胃腸への血液や酸素が不足して消化機能が低下してしまいます。

この消化不良が影響して腹痛や吐き気を催す恐れがあるため、満腹状態での運動もできるだけ控えたいところです。

多くの食べ物の消化時間はおよそ数時間といわれているため、食事をして数時間後に運動することが望ましいでしょう。

このように、食事内容や食事のタイミングを工夫することで運動の効果を高められるのですね。

ポイント3 十分な休息をとる

運動の効果を上げるためには、十分な休息をとることもポイントです。

運動は日常生活の動作に比べると負荷がかかる分、疲労がたまりやすくなります。

そのたまった疲労を回復するのに必要な休息がとれてないと運動の効果が低下する恐れがあるため、十分な休息が必要なのです。

また、筋トレは十分な休息をとることで筋肉量が増え筋力がアップするといわれています。

筋肉は筋トレを行うと筋肉を構成する「筋繊維」が傷つけられ、それが修復されるときに元の筋繊維よりも少し太くなります。

この「超回復」と呼ばれる過程を繰り返すことで筋肉が増え筋力が上がります。

筋繊維の修復には2〜3日かかるといわれているため、同じ部位の筋トレは毎日行うのではなく、2〜3日に1回、週に2〜3回程度にとどめることが望ましいとされています[4]。

このように休息もトレーニングの一環といえるでしょう。

5.運動するときの注意点

家で運動するときに誤った方法で行うと事故やけがにつながる恐れがあるため、注意が必要です。

「どんなことに気を付けたら良いのかな?」

と気になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで、ここからは運動するときの注意点を解説します。

【運動するときの注意点】

- 十分なスペースを確保する

- 持病のある方はかかりつけ医に相談する

- 無理して運動をしない

まず、十分なスペースを確保した上でトレーニングを行いましょう。

家でできる運動は立った状態で行えるトレーニングもありますが、うつぶせの状態で行うものもあるため十分なスペースの確保が必要です。

狭いところで無理にトレーニングを行うと物にぶつかってけがをする恐れがあるため、周りを確認してから行うと良いでしょう。

また、持病のある方はかかりつけ医に相談してから運動することが重要です。

心臓病や脳卒中などの重篤な病気を患っている方は、運動すると生命に関わる事故の危険性が高まるため注意が必要となります。

少しでも体に異変を感じたら、無理をせず運動を中止するようにしましょう。

不安を感じる場合は医師などの専門家に相談して安全に行ってくださいね。

6.家でできる運動 まとめ

家でできる運動には筋トレや有酸素運動があり、それぞれダイエットや筋力アップなどの効果が期待できます。

家でできる運動のうち有酸素運動に該当するものにはステップエクササイズやラジオ体操などがあります。

また、筋トレとしてはシット・アップやカーフレイズなどといった器具を使わないトレーニングがおすすめです。

さらにストレッチや休息を取り入れたり食事を工夫したりすることで、運動の効果を高めることができます。

ただし運動は事故やけがの危険性が伴うため、体や身の回りが安全な状態で行うことが望ましいといえるでしょう。

持病のある方や不安を感じる方は、専門家に相談し無理のない範囲で取り組んでみてくださいね。