脂質異常症を改善する食事とは?食生活におけるポイントを解説

「脂質異常症と診断されてしまったんだけど、改善のためには食事にどんな工夫をすれば良いんだろう?」

「脂質異常症を予防するために、食生活に関して気を付けるべきことはなんだろう?」

このように気になっている方も多いのではないでしょうか。

脂質異常症とは血液中に含まれる脂質の量が基準値から外れている状態のことです。

脂質異常症は狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった病気のリスクを高めますが、自覚症状がないことが多いため注意が必要です。

脂質異常症の要因の一つに、日頃の食生活が挙げられます。

そのため脂質異常症の改善には、毎日の食生活を見直すことがとても大切です。

そこで、この記事では脂質異常症の原因や、脂質異常症を改善するための食事のポイントについて解説します。

この記事の内容を参考に、日々の食生活を見直してみてくださいね。

1.脂質異常症とは

「脂質異常症って診断されたけど、脂質異常症ってそもそもどんな病気なんだろう?」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで、この章では脂質異常症がそもそもどのような状態であるのかを詳しく解説していきます。

1-1.脂質異常症の定義

脂質異常症とは血液中に含まれる脂質の量が基準値から外れた状態のことをいいます。

代表的な脂質の異常としては、LDLコレステロールの増加、HDLコレステロールの減少、中性脂肪(トリグリセリド)の増加が挙げられます。

コレステロールはヒトの体に存在する脂質の一種で、細胞膜やホルモン、胆汁酸の材料となる物質です。

血中に溶け込んでいるコレステロールはたんぱく質などと結合し「リポタンパク質」として存在しています。

LDLコレステロールは肝臓でつくられるコレステロールを全身に運ぶはたらきのあるコレステロールで、増え過ぎると動脈硬化を進行させる原因となるため「悪玉コレステロール」と呼ばれています。

HDLコレステロールは増え過ぎたコレステロールを回収して肝臓に戻し、動脈硬化を防ぐはたらきをするため「善玉コレステロール」とも呼ばれています。

また中性脂肪はヒトにとって重要なエネルギー源の一つであり、体脂肪の大部分を占める物質です。

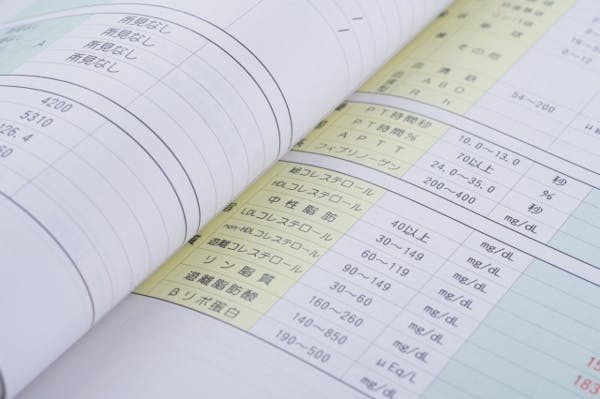

脂質異常症と診断される基準値は以下のとおりです。

【脂質異常症の診断基準】

| 脂質 | 診断名 | 数値 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 高LDLコレステロール血症 | 140mg/dL以上 |

| 境界域高LDLコレステロール血症 | 120~139mg/dL | |

| HDLコレステロール | 低HDLコレステロール血症 | 40mg/dL未満 |

| トリグリセリド | 高トリグリセリド血症 | 150mg/dL以上(空腹時採血) |

| 175mg/dL以上(随時採血) | ||

| Non-HDLコレステロール | 高non-HDLコレステロール血症 | 170mg/dL以上 |

| 境界域高non-HDLコレステロール血症 | 150~169mg/dL |

厚生労働省 e-ヘルスネット「脂質異常症」をもとに執筆者作成

Non-HDLコレステロールとは、全てのコレステロール(総コレステロール)からHDLコレステロールを引いた値のことをいいます。

動脈硬化のリスクの指標になるといわれているコレステロールです。

脂質異常症の場合、これからご紹介するさまざまな病気のリスクが高まります。

1-2.脂質異常症が引き起こす可能性のある病気

脂質異常症には自覚症状がありませんが、動脈硬化を促進させる要因となります。

動脈硬化とは心臓から全身の器官に血液を送る血管「動脈」の壁が本来の弾力性を失い、厚く硬くなった状態のことです。

動脈硬化は狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの重大な病気を招くため要注意です。

狭心症とは心臓を取り巻く血管「冠動脈」が狭まり血液が流れにくくなった状態のことです。

心筋梗塞は冠動脈がふさがり心臓が酸欠に陥ることで、心臓の細胞の壊死(えし)を起こす病気です。

同様のことが脳で起こると脳梗塞となります。

壊死した細胞は元に戻ることはないため、命を取り留めても大きな障害が残る場合があります。

こうした病気を防ぐために、脂質異常症の予防・改善が重要となるのですね。

1-3.脂質異常症の原因

脂質異常症は何が原因で起こるのでしょうか。

脂質異常症は一般的に食べ過ぎや運動不足、肥満、喫煙、アルコールの飲み過ぎ、ストレスなどが関係して発症するとされています。

直接的に血中の脂質の異常を招くものは基準値から外れてしまった脂質の種類によって異なるため、ここからは種類ごとにご説明しましょう。

LDLコレステロール値は主に「飽和脂肪酸」や「トランス脂肪酸」の摂り過ぎによって上昇します。

脂肪は「脂肪酸」によって構成され、脂肪酸はいくつかの種類に分けられます。

飽和脂肪酸とは、動物性の脂肪に多く含まれる脂肪酸の一種で、常温では固形で存在し、肉やバターなどの動物性の脂肪やココナッツミルクなどに多く含まれています。

トランス脂肪酸は脂肪酸の一種で、牛などの反すう動物の胃で微生物によって生じる天然のものと、脂質を工業的に加工する際に副産物として生じるものに分けられます。

工業的なトランス脂肪酸は液状の「不飽和脂肪酸」を固形の飽和脂肪酸に変える過程で生じ、マーガリンやショートニングなどに含まれます。

なお、LDLコレステロール値を上昇させる作用が確認されているのは工業由来のものだけです。

また、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸に比べ影響は小さいものの、食事に含まれるコレステロールが原因でLDLコレステロール値が上昇する場合もあります。

通常、コレステロール摂取量が増えると体内でつくられるコレステロール量が減るよう調整されていますが、過剰摂取すると体内のコレステロールが増えてしまうことがあるのです。

コレステロールは食べ物では鶏卵の黄身、魚卵などに多く含まれています。

HDLコレステロール値の低下は肥満や喫煙、運動不足などによって起こるといわれています。

またHDLコレステロール値の低下は中性脂肪値の上昇と連動することが多いため、併せて注意しておくことが重要だといえるでしょう。

中性脂肪値の上昇は主にカロリー(エネルギー量)の過剰摂取が原因です。

ヒトの体のエネルギーとなる栄養素には炭水化物(糖質)、脂質、たんぱく質の3種類があります。

特に糖質や脂質の摂り過ぎは中性脂肪値の上昇を招くと考えられます。

主食となる食べ物や甘いもの、脂っこいものの摂り過ぎには注意が必要です。

またアルコールの過剰摂取も中性脂肪値の上昇を招きます。

2.脂質異常症改善のための食事のポイント

「脂質異常症を改善するためには、どんな食事を摂れば良いんだろう?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

脂質異常症を予防・改善するためには適切なカロリー制限を行い、糖質や飽和脂肪酸、工業的なトランス脂肪酸、コレステロールの摂取量を抑えることが重要となります。

また多価不飽和脂肪酸や食物繊維を十分に摂ること、飲酒を控えることもポイントです。

こでは、脂質異常症を予防・改善するための食事のポイントを八つご紹介しましょう。

ポイント1 適切なカロリー制限を行う

脂質異常症の改善には体重を適正にすることが重要です。

まずは適切なカロリー制限を行うことから始めましょう。

適切な摂取カロリーは、ご自身が標準体重であったときに必要とするカロリーとして考えましょう。

標準体重とはBMIが22であったときの体重です。

標準体重は統計的に肥満との関連が強い脂質異常症や高血圧、糖尿病などに最もかかりにくいとされている体重で、[身長(m)の2乗]×22で求められます[2]。

また、推定必要カロリー(推定エネルギー必要量)の計算には身体活動レベルを把握する必要があります。

以下の表で、ご自身の身体活動レベルを確認してみましょう。

【身体活動レベルの基準】

| 身体活動レベル | 日常生活 |

|---|---|

| 低い(Ⅰ) | 主に一日中座って過ごす生活を送っている。 |

| 普通(Ⅱ) | 座って過ごすことが中心ではあるが日常生活のなかで立った状態での作業や軽いスポーツをしている。 |

| 高い(Ⅲ) | 主に一日中立った状態で過ごす、もしくは日常的に運動をしている。 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

身体活動レベルが把握できたら、下の表で体重1kg当たりの推定必要カロリーを確認し、先に求めた標準体重と掛け合わせます。

【体重1kg当たりの推定エネルギー必要量】

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い(Ⅰ) | 普通(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) | 低い(Ⅰ) | 普通(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) |

| 18~29歳 | 35.5 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.7 | 39.3 | 44.9 | 32.9 | 38.4 | 43.9 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 31.3 | 36.7 | 42.1 | 30.0 | 35.2 | 40.4 |

| 75歳以上 | 30.1 | 35.5 | - | 29.0 | 34.2 | - |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

推定必要カロリーを目安に、摂取カロリーを調整していきましょう。

ポイント2 糖質の摂取量を抑える

脂質異常症改善のためには、糖質の摂取量を適切に抑えることも重要です。

糖質はヒトの体のエネルギーをつくり出すエネルギー産生栄養素の一種です。

糖質は1g当たり約4kcalのエネルギーを生み出し[3]、摂り過ぎると中性脂肪として体内に蓄えられるため肥満や脂質異常症などの生活習慣病の原因となります。

糖質は特に以下のような食品に多く含まれています。

【糖質が多く含まれている食品の例】

| 種類 | 食品名 |

|---|---|

| 穀物 | 米、とうもろこし、スパゲッティ、パン、ラーメン、うどんなど |

| 果物 | バナナ、ぶどう、マンゴー、アメリカンチェリー、かき、りんご、パインアップル、メロン、ドライマンゴー、ドライバナナなど |

| 菓子 | 和菓子、菓子パン、ビスケット類、キャンデー、チョコレートなど |

| その他 | はちみつ、練乳、ジャムなど |

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに執筆者作成

こうした食品を日頃から多く摂っているという方は摂取を控えるよう心掛けましょう。

厚生労働省は炭水化物から摂取するカロリー(エネルギー)を1日の総摂取カロリー(総エネルギー摂取量)の50〜65%に抑える目標量を設定しています[3]。

ポイント3 飽和脂肪酸の摂取量を抑える

飽和脂肪酸の摂取量を抑えることも脂質異常症の改善において重要なポイントの一つです。

飽和脂肪酸は常温では固形で存在する脂肪酸の一種です。

肉の脂身、鶏肉の皮、バター、ラード、生クリームなどに多く含まれます。

また、インスタントラーメンなどの加工食品にも含まれています。

厚生労働省は成人に対し、飽和脂肪酸から摂るカロリーを1日の総摂取カロリーの7%以下に抑えるという目標量を設定しています[4] 。

肉を食べるときは脂身を取り除いたり、牛乳は低脂肪のものにしたりと日々の生活のなかで飽和脂肪酸を含む食品を控える工夫をしていくことが大切です。

ポイント4 工業的なトランス脂肪酸の摂取量を抑える

脂質異常症の改善においては、工業的なトランス脂肪酸の摂取量を抑えることも大切なポイントの一つです。

トランス脂肪酸は天然のものと工業的なものに分けられ、工業的トランス脂肪酸は液状の不飽和脂肪酸を固形の飽和脂肪酸に変える過程で生じます。

工業的なトランス脂肪酸はマーガリンやショートニング、これらを使用したビスケット類、揚げ物、市販の洋菓子などに含まれています。

世界保健機関(WHO)はトランス脂肪酸から摂るカロリーを1日の総摂取カロリーの1%未満に抑えることが望ましいとしています [5] 。

一般的な日本人のトランス脂肪酸摂取量は健康に影響を与えるほど多くないとされているため、国内では摂取目標量は定められていませんが、過剰摂取には十分な注意が必要です。

脂っこいものが好きで脂質を多く含む食品をよく食べる方などは、食べ過ぎないよう気を付けましょう。

ポイント5 コレステロールの摂取量を抑える

コレステロールの摂取量を抑えることも、脂質異常症の改善に有効です。

コレステロールは鶏卵の黄身、魚卵、マヨネーズ、レバー、モツ、バター、揚げ物などに多く含まれています。

こういった食べ物を口にすることで体内に直接コレステロールが取り込まれるため、できるだけ控えるよう注意が必要です。

健康的な生活のために、ぜひ試してみてくださいね。

ポイント6 多価不飽和脂肪酸を十分に摂る

多価不飽和脂肪酸を十分に摂ることも脂質異常症の改善のポイントだといえるでしょう。

多価不飽和脂肪酸は、不飽和脂肪酸のうちの一つで、n-3系とn-6系に分けられます。

これらは体内で産生することができず食物から摂取して補う必要があるため、「必須脂肪酸」とも呼ばれています。

「でも、脂肪酸はなるべく摂取しない方が良いんじゃないのかな?」

と思われた方もいらっしゃるでしょう。

実は、n-3系の多価不飽和脂肪酸に関しては中性脂肪を減少させ動脈硬化を防ぐ役割があるため摂取が勧められているのです。

n-3系の脂肪酸にはEPAやDHAなどがあります。

これらはさば、にしん、いわし、まぐろ、さんま、ぶり、うなぎなどに含まれています。

そのため、少量でも良いので毎日魚を食べるよう心掛けることが重要です。

また、魚の缶詰に入っている汁にも多価不飽和脂肪酸であるDHAやEPAが含まれているため、料理に活用すると良いでしょう。

ただし必須脂肪酸も脂質であることに変わりはなく、カロリーは高いので摂り過ぎには注意してくださいね。

ポイント7 食物繊維を十分に摂る

脂質異常症の改善のためには食物繊維を十分に摂ることも重要です。

食物繊維は消化の過程で吸収されることなく大腸まで届くことから、腸内環境を整える作用があることが知られています。

実は食物繊維にはその他にも、血中のコレステロールを減らす役割や体内の脂質を吸着し体の外に出す役割を担っているのです。

よって、脂質異常症や動脈硬化の改善のために有効だと考えられるのですね。

以下の表は日本人の食事摂取基準における食物繊維の1日当たりの目標量です。

【食物繊維の1日当たりの摂取目標量】

| 性別 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18~64歳 | 21g以上 | 18g以上 |

| 65歳以上 | 20g以上 | 17g以上 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに執筆者作成

しかし現代の日本では食物繊維の摂取量が1日当たり18.4g前後と、やや少ない傾向にあります[6]。

したがって、より積極的に食物繊維を日々の食生活に取り入れる必要があるのです。

食物繊維は野菜類や豆類、いも類、海藻類、果物類などの植物性食品に多く含まれています。

特に切り干し大根、かぼちゃ、ごぼう、たけのこ、ブロッコリー、納豆やいんげん豆、ひじき、しいたけなどは1食当たりの摂取量で食物繊維を2〜3g摂取することができます[7]。

また主食を通常のご飯やパンから玄米や麦ご飯、全粒粉パンなどに変えることでも食物繊維摂取量を増やすことができますよ。

ポイント8 飲酒を控える

飲酒を控えることも脂質異常症の改善に効果的です。

過度なアルコールの摂取は体内の中性脂肪を増加させます。

アルコールは体内のコレステロールを回収するHDLコレステロールも増加させるといわれていますが、年齢や性別によって個人差が大きく、必ずしも望ましい効果を得られるとは限らないため、飲酒を推奨する理由にはなりません。

なお、体に影響を与えるのは飲んだお酒の量ではなく摂取した「純アルコール量」です。

厚生労働省は、節度ある適度な飲酒として純アルコールで1日平均20g程度が望ましいとしています[9]。

一般的なお酒の純アルコール20gに相当する量は以下のとおりです。

公益社団法人 アルコール健康医学協会「お酒と健康 飲酒の基礎知識」をもとに執筆者作成

ただし、アルコールの分解能力は人によって異なります。

お酒に弱い方、女性や高齢の方は飲酒量をより少ない量にとどめることが推奨されています。

適度な飲酒を心掛けて、健康的な生活を送りましょう。

2023年に発表された研究結果では、ノンアルコール飲料が飲酒量の減少に有⽤であり、減酒のきっかけにもなる可能性が明らかになりました[10]。

ストレスなく飲酒量を控えるために、ノンアルコール飲料を活用してみるのも良いでしょう。

ただし、糖質が含まれているものもあるため、糖質の摂り過ぎとならないよう、糖質ゼロや糖質オフのものを選ぶと良いですね。

[10] H. Yoshimoto et al. 「Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: a randomized controlled study」(BMC Medicine, volume 21, Article number: 379 (2023) )

3.脂質異常症を改善するための食事以外のポイント

「食事以外にも改めた方が良いことはあるのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

脂質異常症の発症には食生活だけでなく日々の生活習慣も影響します。

この章では毎日の運動や禁煙など、脂質異常症を改善するための食事以外のポイントをご紹介します。

ポイント1 適度な運動を行う

適度な運動も脂質異常症を改善する上では重要です。

運動を行うことで、体内の中性脂肪が減少し、HDLコレステロールが増加するといわれています。

脂質異常症の改善には「有酸素運動」を行うことが推奨されています。

有酸素運動にはウォーキング、水泳、スロージョギング(歩くような速さのジョギング)、サイクリングなどがあります。

体内の脂質の値は1回の運動だけで変わるものではないため、これらを毎日30分以上行うことがポイントです[11]。

30分続けて運動をするのが難しいという場合には何回かに分けて行っても構いません[11]。

また、もともと運動の習慣がない方は、家事、自転車を使っての外出、子どもと遊ぶなど体に負荷のかからないものから始めて徐々に強度の高い運動に変えていくのもおすすめです。

ポイント2 禁煙する

「たばこを吸うことが脂質異常症にどう関係するんだろう?」

と不思議に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、たばこを吸うと体内のLDLコレステロールが増加しHDLコレステロールが減少することが分かっています。

また、たばこに含まれるニコチンには全身の血流を悪くし心臓や血管に与える負担を増やす作用があり、体に悪影響を及ぼします。

脂質異常症の方は特に、禁煙することが大切です。

しかしながら、禁煙が簡単ではないことは有名ですよね。

多くの方が禁煙に苦労する理由は、ニコチンに依存性があるためです。

禁煙は簡単ではないため、必要であれば無理せずに病院に行って禁煙治療を受けましょう。

一定の基準を満たせば健康保険も適用されますよ。

最近はニコチンパッチやニコチンガム、禁煙治療用アプリなどといった禁煙に役立つグッズも多くあるので取り入れてみるのも良いでしょう。

たばこの誘惑に負けず、禁煙によって健康的な生活を手に入れましょう。

4.脂質異常症は早期の発見・対応が重要

健康診断などで脂質異常症だと指摘された場合は、まずは医療機関の受診をしましょう。

脂質異常症によって引き起こされる動脈硬化が原因となる狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった重大な病気の発症を防ぐためにも、脂質異常症を早期に、適切な方法で改善していく必要があります。

5.脂質異常症を改善する食事についてのまとめ

脂質異常症とは血液中に含まれる脂質の量が基準値から外れた状態のことをいいます。

脂質異常症には症状がなく、無自覚のうちに動脈硬化が進行する恐れがあります。

動脈硬化は狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった病気の原因になるため要注意です。

脂質異常症の予防・改善のためには日頃の食生活の見直しが必要です。

まずは自分の体格に合った推定必要カロリーを把握し、適切にカロリー制限を行いましょう。

糖質の摂り過ぎには要注意です。

また飽和脂肪酸や工業的なトランス脂肪酸、コレステロールを摂取し過ぎないこと、多価不飽和脂肪酸を摂取することも重要です。

加えて食物繊維を十分に摂取すること、飲酒を控えることも心掛けましょう。

食生活以外にも、適度な運動を行ったり禁煙したりすることで脂質異常症の改善につながります。

脂質異常症を放置していると動脈硬化を進めてしまうため、食生活や生活習慣を見直し、医療機関を受診して改善に努めましょう。