「どうして二日酔いになるのかな……」

「二日酔いから早く回復するにはどうしたら良いんだろう?」

お酒を飲んだ翌日、このように疑問に思ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、まさに今二日酔いで対処法に悩んでいるという方もいらっしゃるかもしれません。

頭痛や胃腸の不調などのつらい症状がなぜ起こるのか、どうしたら早く治るのか気になりますよね。

この記事では二日酔いの原因、対処法、予防法などについて解説します。

二日酔いについて詳しく知っておくことで、より健康的にお酒を楽しめるかもしれませんよ。

1.二日酔いとは

「二日酔いの定義って何だろう?」

「この症状が二日酔いか見分ける方法はあるのかな……?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

人類と二日酔いの出会いは古く、旧約聖書にはすでに二日酔いについての記述が見られます。

二日酔いの原因はご存じのとおり飲み過ぎですが、実はそのメカニズムや定義などはまだ明らかにされていません。

ただし一般的には、二日酔いは飲酒が原因で起こる心身の不快な症状のうち、血中アルコール濃度が低下したり、ほぼアルコールがなくなったりしてもまだ見られるもののことを指すと考えられるでしょう。

症状としては、頭痛、吐き気、嘔吐(おうと)、胃痛、喉の渇き、脱力感、睡眠障害、感覚や認知の障害、気分の落ち込みなどが挙げられます。

ただし個々の症状は重篤なものではなく、一般的には1日程度でなくなるとされています。

2.二日酔いの原因と症状

なぜ二日酔いになるのかが分かれば、つらい症状を防ぐこともできるかもしれませんね。

ここでは二日酔いの原因と症状について解説します。

2-1.二日酔いの原因

二日酔いの原因は「飲み過ぎ」です。

しかし、二日酔い特有の症状がなぜ現れるのかについてはまだよく分かっていません。

ただし有力な説とされているのが、「アセトアルデヒド」の蓄積が二日酔いを引き起こすのではないか、というものです。

アルコールは肝臓で酸化されてアセトアルデヒドになり、さらに酢酸という物質に分解されます。

しかし体質的にアセトアルデヒドの分解が遅い方はわずかな飲酒で顔の赤みや吐き気、動悸(どうき)、眠気などが生じる「フラッシング反応」を起こしたり、二日酔いになったりするといわれています。

ただしアセトアルデヒドが二日酔いの原因と証明するデータは少なく、実際に二日酔いの状態でもアセトアルデヒドが血中に認められることはまれなため、必ずしもアセトアルデヒドだけが二日酔いの原因ではないという説もあります。

アセトアルデヒドの他に、二日酔いは軽度の離脱症状であるとする説、飲酒によってホルモンの分泌量が変化し脱水や低血糖が生じることによるものであるとする説、体内の酸性とアルカリ性のバランスが崩れて症状が出るという説など、さまざまな要因が考えられています。

二日酔いの原因解明についてはさらなる研究が待たれるところですが、いずれにせよ飲み過ぎが原因なのは明確なので、飲酒量には気を付ける必要がありますね。

また遅い時間の飲酒は、翌日になってもアルコールが体内に残ってしまうため、二日酔いの原因となり得ます。

あまり遅い時間の飲酒は避けた方が良いといえるでしょう。

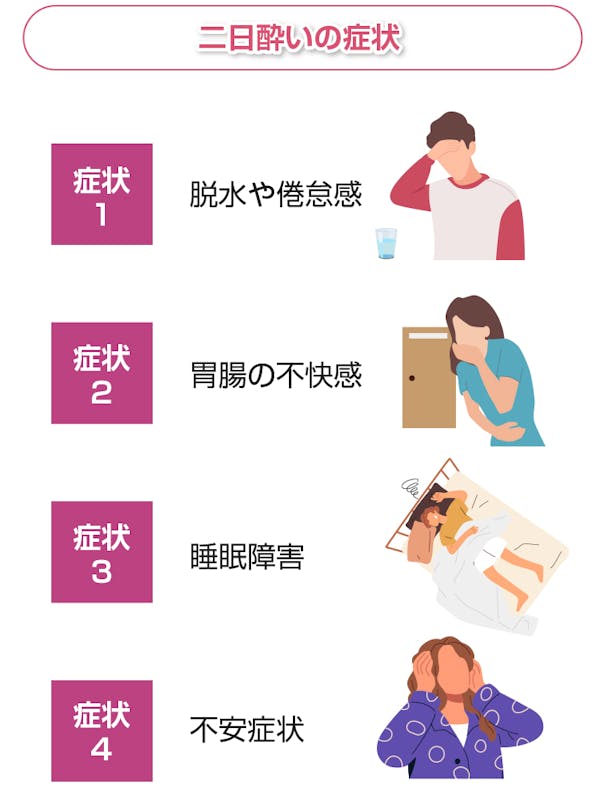

2-2.二日酔いの症状

二日酔いの主な症状は、脱水、頭痛や吐き気、疲労感など、個々の症状としては比較的軽いものが多く、翌日まで持ち越すケースはあまりありません。

しかしなかには睡眠障害、感覚や認知に関する障害、自律神経への影響や気分の落ち込みなど、不安症状が生じることもあります。

ここからは二日酔いが引き起こす症状とその原因について解説します。

症状1 脱水や倦怠感

脱水や倦怠感は「バソプレシン」というホルモンの分泌量の低下により生じます。

バソプレシンは体液を体に保持するはたらきがあり、アルコールを摂取することで分泌が低下します。

そのため排尿によって体内の水分が過剰に排出され、軽度の脱水症状を引き起こします。

また脱水により倦怠感などの症状が出ることがあります。

いずれの症状も重症化すると意識を失うことがあるので、脱水対策は重要です。

症状2 胃腸の不快感

飲み過ぎによる胃腸の不快感は、胃表面の炎症が原因だと考えられます。

胃の内側は胃粘液によって保護されており、通常は直接刺激を受けないようになっています。

しかしアルコールの分子は胃粘液を通過するほど小さく、胃自体を刺激してしまいます。

そのため刺激を受けた胃の表面に炎症が起こり、胃痛を引き起こしてしまうのです。

またアルコールは強酸性の胃液の分泌も促しますが、アルコールにより胃粘膜が弱くなることで胃液が直接胃を刺激し、いわゆる胸焼けなどの不快な症状を引き起こします。

症状3 睡眠障害

お酒を飲むと寝付きが良くなると考える方もいるかもしれませんが、アルコールは睡眠の質を低下させ、浅い眠りになったり早く目覚めたりして睡眠障害につながるといわれています。

寝付けないときや夜中に目が覚めたときに、お酒の力を借りて眠ろうとするのは逆効果です。

睡眠障害により、疲労や作業効率の低下など、日常生活にさまざまな支障が生じる場合もあります。

症状4 不安症状

飲酒はうつ病や、パニック障害、社交不安などに代表される不安障害の原因となったり、抑うつ状態を悪化させたりすることがあります。

アルコールには一時的に気持ちを休める効果もありますが、酔いがさめると反動によってより一層の抑うつや不安を感じるようになります。

不安や不快な気持ちを紛らわすためのアルコール摂取は大量飲酒や頻回の飲酒につながりやすく、次第にお酒が手放せなくなる危険性があります。

アルコール依存症とうつ病や不安障害の間には相関関係が認められているため、気分が落ち込んでいる際の飲酒は避けた方が良いでしょう。

3.二日酔いの対処法

「二日酔いになったときに早く治すにはどうすれば良いのかな?」

二日酔いになってしまったら、一刻も早くつらい症状から抜け出したいものですよね。

ここでは二日酔いから回復するための対処法について説明します。

対処法1 回復に効果的な栄養を摂る

アルコールの代謝に重要な栄養素の一つがビタミンB1です。

ビタミンB1はアルコールの分解に消費される上、水溶性であるためアルコールの利尿作用によって尿として体外に排出されてしまいます。

さらに、お酒に糖質が含まれる場合や糖質の多いおつまみを食べた場合にはその糖質の分解にもビタミンB1が多く使われるため、アルコール摂取の際には不足しがちな栄養素です。

ビタミンB1を多く含む食品は以下のとおりです。

【ビタミンB1を多く含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 豚ヒレ肉(赤肉) | 生 | 1.32mg |

| 豚もも肉(赤肉) | 生 | 0.96mg |

| うなぎ | 蒲焼き | 0.75mg |

| たらこ | 生 | 0.71mg |

| ロースハム | 生 | 0.70mg |

| 豚ひき肉 | 生 | 0.69mg |

またビタミンB群の一つであるナイアシンはアルコール分解時に補酵素としてはたらきます。

ナイアシンは以下のような食品に多く含まれています。

【ナイアシンを多く含む食品と可食部100g当たりの含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| たらこ | 生 | 54.0mg |

| らっかせい | いり | 28.0mg |

| するめ | - | 24.0mg |

| きはだまぐろ | 生 | 22.0mg |

| 豚レバー | 生 | 19.0mg |

| 牛レバー | 生 | 18.0mg |

| ささみ | 生 | 17.0mg |

| まさば | 生 | 16.0mg |

ビタミンB1やナイアシンをしっかり摂っておくことで、体内でのアルコールの分解がスムーズになると考えられるでしょう。

吐き気などで食事を摂ることが難しいこともあるかもしれませんが、食欲のあるときには参考にしてくださいね。

ビタミンB群についてより詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

対処法2 水分を摂る

アルコールの利尿作用やおつまみの塩分により、お酒を飲んだ翌日の体は水分不足になります。

特に二日酔いのときは水分不足による頭痛や目まいなどの不調が起こるため、朝起きたらまず水分を摂りましょう。

冷た過ぎるものや熱過ぎるものではなく、ぬるめの白湯(さゆ)や常温の飲み物が良いでしょう。

炭酸水は胃酸を増やすことがあるため避けるのが無難ですが、スッキリおいしく感じられるのであれば飲んでも構いません。

また、スポーツドリンクには糖分や塩分が含まれ体内での吸収も速やかなため、常温で飲むのも良いでしょう。

二日酔いのときは体にできるだけ負担をかけないように、カフェイン入りの飲料をたくさん飲んだり迎え酒をしたりということは避けてください。

食欲がなくても水分補給はしっかりと行いましょう。

4.二日酔い予防のポイント

「二日酔いの予防法ってないのかな……」

このように思われる方もいらっしゃると思います。

ここでは二日酔い予防のポイントについて解説します。

ポイント1 適量を守る

飲酒の際に適量を守ることは二日酔い予防の大前提であると同時に、健康を維持する上でも重要です。

お酒の影響は体調によっても変わりますが、お酒の量は純アルコール量に換算して20gまでを目安にしましょう[1]。

まだ飲めると過信せず節度ある適度な量であれば、健康的にお酒を楽しむことができそうですね。

ポイント2 食事と一緒に摂る

お酒を飲むときは食事も一緒に摂ることが大切です。

空腹時に飲むお酒は、少量であれば、胃液の分泌を促すことで食欲を増進する作用があります。

しかし大量になると、胃が強く刺激され粘膜が荒らされてしまいます。

また胃に何も入ってない状態だと、アルコールが一気に吸収され血中アルコール濃度が急激に上がるため大変危険です。

食べ物はアルコールが腸に移動するのを遅らせたり、水分でアルコール濃度を薄めたりする効果があります。

お酒と一緒に摂る食事としては、特にたんぱく質や脂質を含むものがおすすめです。

胃の粘膜にとって緩衝材のような役割を果たし、アルコールの吸収スピードを緩め、胃腸に対する負担を軽くしてくれます。

お酒だけだとついペースが早くなることもあるかもしれませんが、食べながらゆっくり楽しむことで体への負担を減らすことにもつながりますね。

ポイント3 水分補給をしながら飲む

お酒を飲む際には水分も一緒に摂るのがおすすめです。

アルコールは分解されるときに水を必要とする上、利尿作用を有するため、飲酒時は脱水症状になりやすくなります。

水を飲むことで、水分補給とアルコールを薄めるという二つの効果により、消化器への負担を減らすことができます。

特に度数が高いお酒は喉や消化器に強い刺激を与え、口腔(こうくう)がんや食道がんなどの原因となる場合があります。

度数の高いお酒を飲む際にはチェイサーも一緒に飲むようにしましょう。

チェイサーとはお酒の後を追うようにして一緒に摂る水分のことです。

水分補給をしながら、できるだけ体に負担をかけない飲み方を心掛けたいものですね。

5.二日酔いの原因や対処法についてのまとめ

二日酔いには明確な定義がなく、厄介な症状がなぜ出るのかもはっきりと分かっていません。

確実にいえるのは、お酒の飲み過ぎが二日酔いの原因ということです。

代表的な二日酔いの症状は、脱水、頭痛や吐き気、疲労感などで、個々の症状は比較的軽く翌日まで持ち越すケースは少ないとされています。

二日酔いになってしまったときの対処法としては、アルコールの代謝に必要なビタミンB1やナイアシンを含む食品を摂る、脱水を防ぐために水分を積極的に摂ることなどが挙げられます。

二日酔いを予防するためには、やはり飲み過ぎず適量を守ることが重要です。

飲酒量は純アルコール量に換算して20gまでを目安にしましょう。

また食事を一緒に摂ることで、アルコールによる胃腸への刺激を弱めたり、体内に急激にアルコールが吸収されるのを抑えたりすることができます。

特にたんぱく質や脂質を豊富に含む食べ物は、アルコールの吸収スピードを緩め、胃腸に対する負担を軽くするためおすすめです。

また、アルコールを薄めたり脱水を防いだりするために、水分補給も非常に重要です。

おつまみや水と共に適量を守りながらゆっくり楽しむことで、二日酔いを予防し健康的なお酒を楽しみましょう。