もやしに栄養はある?含まれている栄養素とそのはたらきを解説!

「もやしに栄養はあるのかな……」

「どんな栄養素が含まれていて、どんなはたらきがあるんだろう?」

このように疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

もやしはカロリーが低いことでよく知られていますが、もやしに栄養はあるのか、どんな栄養素が含まれていてどんなはたらきが期待できるのかという点も気になるところですよね。

そこでこの記事では、もやしに含まれている具体的な栄養素や期待される効果、おいしいもやしを選ぶポイントや日持ちさせる方法について解説します。

もやしについて詳しく知りたいという方はぜひ参考にしてくださいね。

1.もやしの種類

もやしには大きく分けて「りょくとうもやし」「だいずもやし」「ブラックマッペもやし」があります。

ここでは、それぞれの特徴やカロリーを含めたもやしの種類についてご紹介しましょう。

1-1.りょくとうもやし

「もやし」と呼ばれる食品にはいくつかの種類がありますが、日本の市場に最も出回っているのが緑豆を発芽させた「りょくとうもやし」です。

芯が太くしっかりとしていて、甘みを感じられるのが特徴です。

その甘みを活かし、炒め物やあえものなど幅広く調理に活用することができます。

可食部100g当たりのカロリーは15kcalです[1]。

1-2.だいずもやし

「だいずもやし」は大豆を発芽させたもやしです。

先端に豆が付いていて、根の部分はシャキっと、豆の部分は加熱しても程良く歯応えがあり、食感を楽しめるのが特徴です。

ナムルやビビンバなど、韓国料理によく使われます。

可食部100g当たりのカロリーは29kcalです[2]。

1-3.ブラックマッペもやし

日本国内では、西日本を中心に流通しているのが「ブラックマッペもやし」です。

「ブラックマッペ」という黒緑色の豆を発芽させたもやしで、軸の先端には黒い皮が残っているものもあります。

りょくとうもやし、だいずもやしと比べて青臭さが少なく風味が強いという特徴を有しています。

全体的に細く、水分が少ないことから、調理後もしんなりしにくいもやしです。

可食部100g当たりのカロリーは17kcalです[3]。

2.もやしに含まれる栄養素とその効果

もやしには体に良いといわれるさまざまな栄養素が含まれています。

日本国内で最も流通している「りょくとうもやし」を基に、具体的な栄養素やそのはたらきについてご紹介しましょう。

もやしに含まれた栄養素とその効果について知りたい方は必見です。

2-1.食物繊維

もやしには食物繊維が豊富に含まれています。

食物繊維は食べ物に含まれるヒトの消化酵素では消化できない物質で、体内で有用なはたらきをします。

便通を整えて便秘を予防するはたらきをご存じの方もいらっしゃいますね。

他にも食物繊維には脂質や糖質、ナトリウム(塩分)を吸着して体外に排出するはたらきがあるため、これらが原因となって起こる肥満や糖尿病、高血圧などの予防や改善にも効果が期待できます。

しかし現在ほとんどの日本人に不足している栄養素といわれており、積極的に摂取することが勧められています。

食物繊維が豊富なもやしは、お通じを良くするだけでなくダイエットの味方にもなってくれるといえるかもしれませんね。

2-2.たんぱく質

もやしにはたんぱく質が豊富に含まれています。

たんぱく質は、炭水化物、脂質に並ぶネルギー産生栄養素の一つです。

また、たんぱく質には筋肉や皮膚、毛髪などの体を構成したり、ホルモンや抗体など体の調子を調整する重要な物質の材料となったりするはたらきもあります。

たんぱく質が欠乏すると成長障害や体力、免疫機能の低下が起こるリスクがあるといわれています。

生命の維持に欠かせない栄養素なので、もやしからもたんぱく質を補給して不足のないようにしたいですね。

2-3.ビタミンB1

もやしにはビタミンB群の一種であるビタミンB1がたくさん含まれています。

ビタミンB群とはビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンのことを指します。

ビタミンB1は水溶性ビタミンの一つで、体内で糖質をエネルギーに変えるために必須の栄養素です。

ビタミンB1は糖質の代謝に関わっているため、不足した場合は糖質を主なエネルギー源としている神経や脳に影響を及ぼすことがあります。

糖質やアルコールを多く摂取するとビタミンB1の必要量が増加し不足しやすくなるので、糖質の多い食品を食べたり、お酒をたくさん飲んだりする習慣のある方は、積極的に摂取しましょう。

その他、ビタミンB1は皮膚や粘膜を健康に保つためのサポートも担っています。

もやしなどの食品から適切に摂取するよう心掛けましょう。

2-4.ビタミンB2

もやしにはビタミンB群の一種であるビタミンB2が豊富に含まれています。

ビタミンB2は水溶性ビタミンの一つで、特に脂質をエネルギーに変えるために必要な栄養素です。

また、他のビタミンの代謝にも関わっており、不足すると多くの代謝作用に影響を及ぼすといわれています。

またビタミンB2は皮膚や粘膜の保護という役割も担っていることから、不足すると皮膚炎や口内炎などができることがあります。

肌荒れが気になる方は特に摂取を心掛けた方が良い栄養素だといえるかもしれませんね。

2-5.ナイアシン

もやしに豊富に含まれているナイアシンはビタミンB群の一種で、エネルギーの産生や脂質、アミノ酸の代謝などにかかわる栄養素です。

また皮膚や粘膜を健康に保つはたらきもしています。

通常の食事をしていれば不足することはありませんが、万一ナイアシンが欠乏すると皮膚炎や下痢、精神神経障害を起こす恐れがあります。

不足のないように摂取したい栄養素の一つだといえるでしょう。

2-6.葉酸

もやしにはビタミンB群の一つである葉酸が豊富に含まれています。

血をつくるために必要な栄養素で、貧血を防ぐはたらきがあるといわれています。

また、口内炎を予防したり病気に対する抵抗力を高めたりする効果も期待できます。

葉酸は細胞の増殖に欠かせないDNAの合成にも関わっています。

そのため、特に細胞増殖が盛んな妊娠初期の胎児の成長には必要な栄養素であり、妊娠初期に葉酸が不足すると胎児の神経管閉鎖障害の発症のリスクが高まるといわれています。

葉酸は胎児の成長にとっても大事な栄養素といえますね。

2-7.パントテン酸

もやしにはパントテン酸も豊富に含まれています。

パントテン酸は、ビタミンB群の一種で主に脂質の代謝に役立つはたらきをしています。

ただしパントテン酸は「至る所に存在する酸」という意味で、さまざまな食品に含まれているため、通常の食事をしていれば不足する心配はありません。

2-8.ビオチン

もやしにはビオチンがたっぷり含まれています。

ビオチンは、ビタミンB群の一種である水溶性のビタミンの一つで、糖質や脂質、たんぱく質の代謝に関わっています。

他にも皮膚や粘膜の健康を保つはたらきがあります。

ただしビオチンはさまざまな食品に含まれているため、通常の食事をしていれば不足する心配はありません。

2-9.ビタミンC

もやしはビタミンCを豊富に含んでいます。

ビタミンCは「抗酸化ビタミン」の一つです。

また、ビタミンCは皮膚や腱(けん)、軟骨などを構成するコラーゲンの生成に不可欠です。

ビタミンCが不足してコラーゲンを合成できなくなると、血管がもろくなり出血しやすくなることもあるため、十分に摂取する必要があります。

2-10.カリウム

もやしにはカリウムがたっぷり含まれています。

カリウムは人体に必要なミネラルの一種で、体内からナトリウムを排出するはたらきをします。

食塩の主成分であるナトリウムには血圧を上昇させる作用があるため、これを取り除くカリウムは血圧を正常に保つといわれています。

特に日本人は塩分の摂取量が多いといわれているため、塩分の体外排出を促すカリウムの摂取が重要といえます。

また筋収縮や神経伝達に関わっている重要な栄養素の一つでもあり、筋肉の動きをスムーズにするはたらきがあります。

2-11.鉄

もやしにはミネラルの一種で、酸素の運搬という重要な役割を担っている鉄が豊富に含まれています。

不足すると「鉄欠乏性貧血」を起こしてしまうため十分に摂取したい栄養素の一つです。

特に女性は月経がある場合や妊娠中・授乳中は必要量が増えるので、当てはまる方はしっかり摂取しましょう。

2-12.亜鉛

もやしには亜鉛がたっぷり含まれています。

ミネラルの一種である亜鉛は全ての細胞に存在する栄養素のため、肉や魚介、穀物などの多くの食品に含まれています。

味覚を正常に保ったり、皮膚や粘膜の健康を維持したりするはたらきがあります。

不足した場合は、味覚障害や皮膚炎、食欲不振などの症状が出るといわれています。

亜鉛の平均摂取量は推奨量に対して少ない傾向にあるので、意識して摂取したい栄養素です。

日本人は高齢者を中心に亜鉛不足の状態にあるとされています。

実際に複数の疫学調査の論文において、日本人の 20-30%が亜鉛欠乏の状況にあると報告されています[5]。

亜鉛が含まれる食品を、意識して食事に取り入れることで、亜鉛不足にならないようにしましょう。

[5]神戸 大朋「亜鉛トランスポーターの解析から亜鉛の生理機能を探る」(日本栄養・食糧学会誌 第 76 巻 第 4 号 207‒216(2023))

2-13.銅

もやしには銅が豊富に含まれています。

銅はミネラルの一種で、体内では骨や骨格筋、血液中に存在しています。

また鉄とともに血をつくるはたらきも担っています。

そのため、貧血を予防する効果が期待できます。

ただし通常の食生活を送っていれば欠乏の心配はほとんどありません。

3.おいしいもやしを選ぶポイント

せっかくなら、おいしくもやしを食べたいものですよね。

ここでは、おいしいもやしを選ぶポイントについてご紹介します。

ポイント1 白色で艶がある

新鮮なもやしは、透き通った白色をしています。

黒ずんでいるもやしは避け、新鮮なものを選びましょう。

ポイント2 芯が太く短い

「りょくとうもやし」と「だいずもやし」は、芯が太く短いものを選ぶことがポイントです。

食感が良いもやしは硬く締まっているのが特徴です。

柔らかくなっていたり、へたっていたりするもやしは避けましょう。

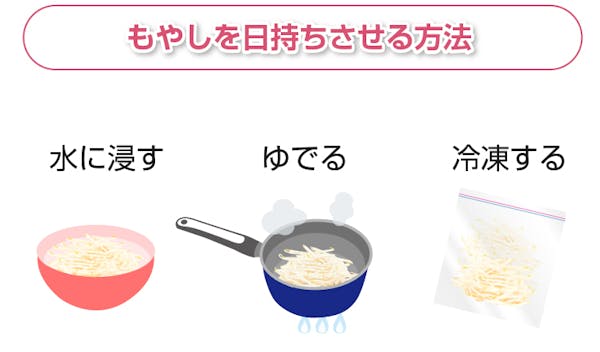

4.もやしを日持ちさせる方法

もやしは日持ちしない野菜という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かにもやしは水分を多く含んでいるため、他の野菜と比べて傷みやすいといえます。

しかし、少し工夫を加えるだけで日持ちさせることも可能です。

余った分は素早く保存処理をして、できるだけ早めに使い切るようにしましょう。

ここでは、もやしを日持ちさせる方法についてご紹介します。

方法1 水に浸す

水を張った容器にもやしを入れ、ふたをして野菜室より温度の低いチルド室で保存をします。

浸している水は毎日交換をします。

もやしは水のなかで栽培される野菜のため、同じような環境をつくることで、良い状態を保つことができます。

方法2 ゆでる

ゆでた状態での保存ももやしを長持ちさせる一つの手です。

「りょくとうもやし」と「ブラックマッペもやし」は沸騰したお湯に入れて、再び沸騰させてから十数秒ゆで、ザルで水気をよく切り冷まします。

「だいずもやし」は水からゆでて沸騰してから1~5分程度ゆで、ザルで水気をよく切り冷まします。

冷めてから保存容器に入れて冷蔵庫で保存します。

もやしの種類によってゆでる方法や時間を変えることが日持ちさせるポイントといえますね。

方法3 冷凍する

冷凍も、もやしを日持ちさせる方法の一つです。

もやしをよく洗い水気を切り、冷凍用保存袋に入れ空気を抜いて冷凍庫で保存します。

水気が残っていると霜ができてしまうので、しっかり水気を切ってから冷凍することがポイントです。

調理に使う際は、解凍せずそのまま加熱調理することができます。

解凍する必要がなくすぐに調理に使えるのは便利ですね。

5.もやしの栄養についてのまとめ

もやしには水分が多く含まれているため、もやしだけで十分な栄養を摂取することは難しいといえますが、体に良いとされるさまざまな栄養素が豊富に含まれています。

高血圧や糖尿病などの予防効果が期待できる食物繊維をはじめ、生命維持に欠かせないたんぱく質もたっぷり含まれています。

また、抗酸化作用や貧血予防の効果が期待できるビタミンやミネラルも豊富に含まれています。

もやしは低カロリーでダイエットに良いと聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、それだけではなく体にとっても良いはたらきを期待できる栄養素をたくさん含んでいるといえますね。

また、年間を通してお手頃な値段で購入することができ、シャキっとした食感を活かし多くの料理に活用できます。

もやしを活かして、バランスの良い食事を心掛けてくださいね。