「血圧が高いとどうなるの?」

「血圧が高くなる原因や改善策にはどんなものがあるんだろう?」

血圧の高さを指摘されており、このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

血圧が高い状態は自覚症状がない場合が多く、血圧が高めだと分かっていても放置されがちです。

しかし血圧が高い状態をそのままにしておくと、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を発症するリスクが増大します。

そこでこの記事では、血圧の基準や血圧を改善するための対策まで詳しく解説していきます。

家庭用血圧計でご自身の血圧の変化を把握しながら生活習慣を見直し、健康的な生活を送っていきましょう。

1.血圧とは

そもそも、血圧がどのようなものなのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。

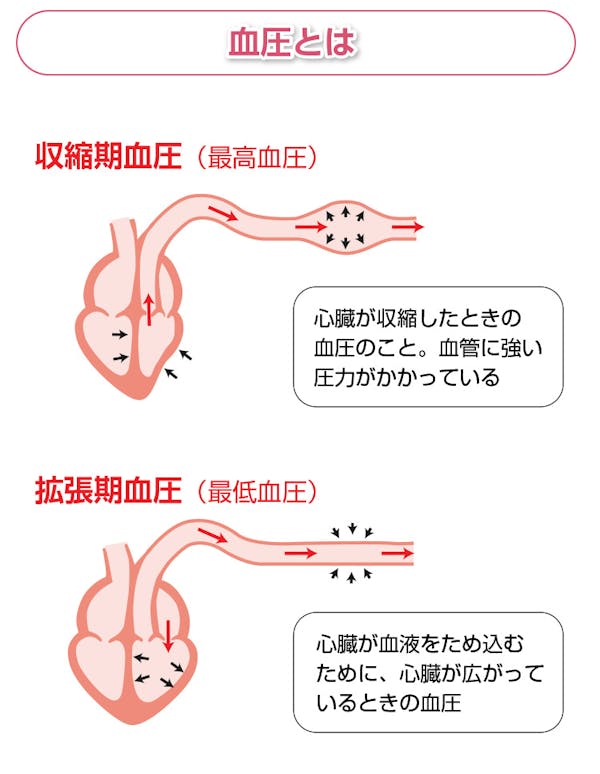

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の内側の壁を押す力のことです。

血圧は体の全ての血管において生じますが、通常は心臓から送り出される血液を全身に運ぶ動脈、そのなかでも上腕の動脈にかかる圧力のことを指します。

心臓はポンプのように収縮・弛緩を繰り返すことで血液が循環し、生命維持に必要な酸素や栄養素を全身に届けています。

一方動脈はゴム管のように伸び縮みすることによって血液循環の圧力に耐えられるようにできており、このような仕組みによって血液は全身へスムーズに流れているのです。

血液を全身に送り出すときには心臓が収縮し、血管には強い圧力がかかっている状態となります。

心臓が収縮したときの血圧のことを最高血圧、または収縮期血圧といいます。

一方、送り出す血液をため込むために心臓が広がっているときの血圧は、最低血圧または拡張期血圧と呼ばれます。

健康診断などの際には「上の血圧」「下の血圧」と表現されることが多くありますが、上の血圧は最高血圧、下の血圧は最低血圧のことを指しているのです。

2.高血圧の基準

高血圧の基準は日本高血圧学会によって以下のように定められています。

【成人における血圧値の分類(mmHg)】

| 分類 | 診察室血圧 | 家庭血圧 |

|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |

| 正常血圧 | <120 かつ <80 | <120 かつ <80 |

| 正常高値血圧 | 120-129 かつ <80 | 120-129 かつ <80 |

| 高値血圧 | 130-139 かつ/または 80-89 | 130-139 かつ/または 80-89 |

| I度高血圧 | 140-159 かつ/または 90-99 | 140-159 かつ/または 90-99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160-179 かつ/または 100-109 | 160-179 かつ/または 100-109 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧180 かつ/または ≧110 | 160-179 かつ/または 100-109 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 かつ <90 | ≧135 かつ <85 |

「診察室血圧」とは、文字どおり病院の診察室で測定した血圧のことです。

診察室では緊張によって血圧が上がる人も多くいるため、自宅で測定した数値を指す「家庭血圧」に対しては、診察室血圧に対して5mmHg低い基準が設けられています。

診察室血圧では収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合に高血圧と診断されます[1]。

高血圧はⅠ度高血圧〜Ⅲ度高血圧まで段階に分けられており、進行すると脳卒中や心臓病などの循環器疾患のリスクが上昇します。

一方、高値血圧までは正常の血圧であるとされ、治療の必要はないといわれています。

ただし、正常高値血圧の方は将来的に高血圧になる可能性が高く、血圧が140/90mmHgを超えると脳卒中や心筋梗塞などにかかるリスクが高まることが分かっています[2]。

これらの病気にかかる可能性が一番低いといわれているのが正常血圧です。

そのため、早い段階から生活習慣を見直していくことが重要だといえるでしょう。

血圧が高い状態を放置しているとどのような危険があるのかについては、次の章で詳しくご説明していきます。

[2] 日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン作成委員会・認定NPO法人 日本高血圧協会・NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML「高血圧の話」

3.血圧が高いとどうなるの?

「血圧が高いとどうなってしまうんだろう?」

というのがやはり気になる点ですよね。

高血圧をそのままにしておくと「動脈硬化」を進行させ、さらには心筋梗塞などの重大な病気に発展してしまう恐れがあります。

動脈硬化とは、動脈の壁が厚く硬くなった状態のことをいいます。

健康な動脈はしなやかで弾力性がありますが、加齢などによってその弾力性が失われたり、コレステロールなどが沈着したりすることで血管壁が厚く硬くなり、血流が滞ってしまいます。

高血圧が長く続くと血管がいつも張り詰めた状態に置かれるため、動脈硬化が進行してしまうのです。

動脈硬化は全身の動脈に起こり、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などのさまざまな病気を引き起こします。

心筋梗塞は心臓が、脳梗塞は脳が、それぞれ動脈がふさがることによって壊死してしまう病気で、最悪の場合には死に至ります。

また高い血圧は心臓に負担をかけるため、心臓の肥大が起こり、全身の臓器に必要な血液を送り出せなくなる「心不全」に至ることもあります。

動脈硬化によって引き起こされる病気には、その他にも体内で最も太い血管「大動脈」がこぶ状に膨らんで破裂すると大量出血を招く「大動脈瘤」や、腎臓の機能に障害を来し進行すると人工透析が必要になる「腎硬化症」など、さまざまなものがあります。

高血圧や動脈硬化には自覚症状がありませんが、放置しているとある日突然命に関わる病気を発症してしまう可能性もあるので、早めの改善が必要だといえるでしょう。

高血圧の治療中でない労働者約8万人を追跡調査した研究の結果、正常高値血圧の段階から脳・心血管疾患の発症リスクが高まることが分かりました[3]。

血圧が高めの方は、早めの対処が大事なのですね。

4.血圧が高くなる原因は?

高血圧には原因を一つに特定できない「本態性高血圧」と、原因が明らかな「二次性高血圧」があります。

日本人の高血圧の大半は本態性高血圧といわれ、遺伝や生活習慣、肥満などさまざまな要因が重なって起こります。

食生活を中心とした生活習慣を見直し、改善することによって血圧の改善が期待できます。

そこでここでは、高血圧の原因となり得る生活習慣について詳しく解説しましょう。

4-1.塩分の過剰摂取

塩分の摂り過ぎは日本人の高血圧の最大の原因といわれています。

食塩は、化学的には「ナトリウム」と「塩素」という2種類のミネラルが結合してできた「塩化ナトリウム」と呼ばれる物質を主成分としています。

「塩分の摂り過ぎは血圧を上昇させる」と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、これはナトリウムのはたらきによるものです。

食塩などを通じてナトリウムを多く摂ると、体が血液の浸透圧を一定に保つため血液中の水分を増やします。

その結果血液量が増えて血液が血管の壁を押す力が大きくなり、血圧が上昇してしまうと考えられているのです。

日本人の食生活は食塩が多くなりやすい特徴があるため、注意していきたいですね。

4-2.肥満

肥満の方は、肥満でない方に比べて高血圧を発症しやすいといわれています。

それは肥満に伴い、血圧を調整する「自律神経」やホルモンに影響を与えることが関係しています。

肥満には「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」がありますが、特に高血圧と関係があるのは内臓脂肪型肥満です。

肥満の方は過食の傾向があり、血糖値を下げようとはたらくホルモン「インスリン」の分泌量も増加します。

インスリンが分泌されると交感神経が活発になるため、血管が収縮し血圧が上がります。

また過食に伴い、塩分を摂り過ぎることによって血液量が増えることも血圧を上昇させることにつながります。

そして、肥満の場合は血液中の脂質が多いことも血圧を上げる要因となります。

脂質によって血液がドロドロの状態になる上、体脂肪によって圧迫された細い血管に血液を通さなくてはならないため、血液を押し出す心臓に大きな負担がかかり高血圧を引き起こすのです。

このように、肥満はホルモンや自律神経へ影響を与え、高血圧を引き起こします。

4-3.運動不足

運動不足によって血流が悪くなったり、肥満になったりすると血圧が上がる原因となります。

私たちの体は常に全身へ血液が行き届くようにはたらいており、運動不足によって血流が悪くなってしまうとより高い圧をかけて全身へ血液を送ろうとはたらき、血圧が上がります。

高血圧の治療にも運動療法は取り入れられることが多く、運動によって血管を健康な状態に保つために重要な「血管内皮機能」も改善されるため、血圧を下げる効果が得られるとされています。

また、運動不足は高血圧の原因でもある肥満につながる恐れもあります。

さまざまな生活習慣病を予防するためにも、習慣的に運動を取り入れていきたいですね。

4-4.喫煙と飲酒

たばこに含まれる有害物質や過度な飲酒も高血圧の原因となります。

たばこに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、血圧を上昇させます。

またたばこの煙に含まれる一酸化炭素は血液をドロドロにして血液が固まりやすい状態をつくります。

喫煙は血圧を上げるだけでなく動脈硬化のリスクをさらに高めるのです。

また、多量飲酒も高血圧の原因となります。

少量の飲酒であれば血圧は一時的に低下しますが、長期間の飲酒は血圧を上昇させるといわれています。

適度な飲酒は疲労の回復やストレス緩和などの良い影響を与えることもありますが、多量飲酒は高血圧の原因にもなるので注意が必要です。

4-5.ストレス

私たちの体はストレスを感じると、血圧を調整する自律神経に影響を与え、血圧を上昇させるといわれています。

ストレスには精神的なものだけではなく、睡眠不足や疲れなどによる肉体的なストレスがあります。

ストレスをうまくコントロールできなかった場合には、高血圧などを発症するリスクがあるので注意が必要です。

ストレスをコントロールすることで血圧だけでなく、心と体の健康を守っていきたいものですね。

5.血圧を改善するためのポイント

「高血圧を改善するためには、何に気をつけたら良いの?」

と疑問に思った人もいるのではないでしょうか。

日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」によると、血圧を下げるための取り組みとして生活習慣の修正や血圧を下げる薬による治療などがあげられています。

生活習慣の修正としては、食生活の改善、適正体重の維持、習慣的な運動、節酒、禁煙などがあります。

また家庭用の血圧計を使用し、ご自身の血圧の変化を把握するようにしましょう。

ここからは、高めの血圧を改善するためのポイントをご紹介します。

ポイント1 食生活の改善

食生活の改善でポイントとなるのは、減塩、野菜や果物などの積極的な摂取、脂質の制限です。

「減塩すると料理がおいしくなくなるんじゃないの?」

と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

減塩食は、味付けや調理で工夫をすることでおいしく食べることができます。

例えばかつお節や昆布などでだしを取ったり、食塩無添加のだしなどを使用したりすることによって、食塩が含まれている顆粒だしに比べて減塩でき素材のおいしさを味わえます。

また、酢などの酸味料やこしょうやとうがらしなどの香辛料、しょうがやにんにく、大葉などの香味野菜を取り入れることでおいしく食べる工夫ができますよ。

高血圧の予防・治療のためには、1日当たりの食塩摂取量を6g未満にすべきであるとされています[4]。

厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」では20歳以上の日本人の平均的な食塩摂取量は10.1gとなっており[5]、目標量よりかなり多くの塩分を摂ってしまっていると考えられるので、少しでも塩分摂取量を抑えられるよう努めましょう。

また、野菜や果物に含まれる「カリウム」というミネラルは血圧の上昇を抑えるため、積極的に摂取することが推奨されます。

野菜は加熱するとかさが減るので、調理することでより多くの量を食べられるでしょう。

果物は糖質が多く含まれるため、体重コントロールの必要がある方や血糖値の高い方は食べ過ぎに注意しましょう。

1日当たり中程度の大きさのバナナ1本とリンゴ1/2個程度が目安です[6]。

なお、野菜や果物は食物繊維を多く含むという点からも積極的に摂取しておきたい食品です。

おなかの調子を整えることで知られる食物繊維には、実は脂質・糖・ナトリウムを吸着して体の外に排出するはたらきがあります。

そのためこれらを摂り過ぎることで引き起こされる肥満や高血糖、高血圧などの予防・改善に効果があるとされているのです。

さらに脂質の摂取量や種類にも注意が必要です。

炭水化物やたんぱく質といった他のエネルギーとなる栄養素が1g当たり約4kcalであるのに対し、脂質は1g当たり約9kcalとハイカロリーです[7]。

肥満の状態にある方は摂取量を減らしておきたいところですよね。

また脂質もいくつかの種類に分けられますが、特に飽和脂肪酸・コレステロールは摂り過ぎないように注意しましょう。

飽和脂肪酸は肥満の原因となる他、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が増える主な要因の一つです。

LDLコレステロールは血中の脂質の一種で、増え過ぎると動脈硬化を引き起こします。

飽和脂肪酸は主に肉などの動物性の脂肪、コレステロールは主に卵、魚卵、肉や魚などの内臓に多く含まれています。

一方で植物や魚の油に多く含まれる不飽和脂肪酸には、血圧を下げたり、動脈硬化や血栓を防いだり、LDLコレステロールを減らしたりといった効果があるので、カロリーには注意しつつ積極的に摂取すると良いでしょう。

ポイント2 適度な運動

日常的に運動を行うことにより、血圧を下げる効果が得られるといわれています。

適切な運動をすると、心臓や肺の機能が強化され筋肉にたくさんの酸素や栄養が運ばれるようになるために血管が広がり、交感神経の緊張が緩和されることによって血圧が下がっていくのです。

しかし激しい運動は逆に血圧を上げてしまうことになるため、注意が必要です。

適切な運動には運動の種類や強さ、頻度などが関わっています。

筋トレなどが該当する無酸素運動は、交感神経を刺激して血圧を上げる方向に働きます。

そのため効果的な運動としては、ややきつい程度の有酸素運動が推奨されます。

ウォーキングや軽いジョギング、自転車などの種目をできれば毎日、1日30分以上行いましょう[8]。

また運動を制限しなくてはいけない病気などもあるため、運動を取り入れる前には医師に相談して始めることも大切です。

ポイント3 禁煙

血圧を改善し健康を維持するためには禁煙に取り組むことは重要です。

禁煙のコツとしては、禁煙する理由を明確にして禁煙開始日を決めたり、吸いたい気持ちになるタイミングを把握したりすることが挙げられます。

禁煙の理由や日付を明確にすることで、吸いたくなったときに初心を思い出すことができモチベーションを保つことができます。

そしてたばこを吸いたくなる場面を把握することで、たばこの代わりになるものを考えることができます。

例えば、食事の後に吸いたくなったら歯を磨くことで対処したり、仕事の休憩中に吸いたくなる場合には職場の人に禁煙宣言をしたりすることなどがあります。

ご自分に合った方法で禁煙に取り組んでいきましょう。

またたばこに含まれるニコチンには依存性があるため、それによってなかなか禁煙できないケースがあります。

喫煙すると血液中のニコチンの量が増加しますが、時間の経過に伴ってニコチン濃度が低下するとイライラするなどの離脱症状が現れます。

ニコチン依存は、喫煙によって繰り返し血液中のニコチンが急激に上昇することで起こります。

喫煙よりもニコチンをゆっくりと吸収させ、血液内のニコチンの量が低い状態を維持する「ニコチンガム」や「ニコチンパッチ」を用いることによって、スムーズに禁煙できるといわれています。

徐々にニコチンガムやパッチの量を減らしていくことで、それらを使用しなくても良い状態を目指し、禁煙できる状態をつくっていくのです。

こうしたアイテムを活用しながら、禁煙を進めていきましょう。

またご自身での禁煙が難しいと感じられた場合、条件に当てはまれば禁煙治療を保険適用で受けることも可能です。

禁煙外来の利用も検討してみましょう。

ニコチンの作用や禁煙のコツについては、詳しくは以下の記事で解説しています。

禁煙の効果とは?健康への影響や禁煙するための方法を詳しく解説

ポイント4 節酒

飲酒する習慣のある方は、飲酒する際の制限を設け健康を維持していくことが大切です。

多量飲酒と高血圧の関係を調べた研究によると、習慣的な飲酒量が1日当たり日本酒換算で1.3合弱である集団は、お酒を飲まない集団に比べて血圧が高い傾向にあることが分かっています[9]。

飲酒量は、1日当たり日本酒1合程度に抑えた方が良いと考えられています。

また週1日以上の休肝日は設けるようにしましょう[9]。

飲酒する習慣のある方は飲酒量を制限したり、飲む頻度を抑えたりしながら健康を維持していくことが大切です。

また、飲酒量に関してはあくまで目安であるため必ず担当の医師の指示に従うようにしましょう。

6.まとめ

血圧が高いまま放置すると、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を発症する恐れがあります。

そのため血圧を下げる取り組みとして、食生活を改善し適切な運動習慣を身に付けること、禁煙や節酒を行うことなどの対策が必要です。

また血圧が基準値から外れていた際には、自己判断ではなく医師の診断も適宜受けたり、家庭用血圧計でご自身の血圧を把握したりすることも重要です。

医師の指示に従いながら、生活習慣の改善に取り組んで健康的な血圧を目指してくださいね。