キウイに含まれる栄養とは?はたらきや摂取のポイントについて解説

「キウイにはどんな栄養素が含まれているのかな?」

「キウイの栄養を効果的に摂取するにはどうすれば良いんだろう……」

定番フルーツの一つであるキウイですが、キウイに含まれる栄養素や摂取する際のポイントについては、あまりよく知らない方も多いのではないでしょうか。

キウイはビタミンCをはじめ、食物繊維やカリウムなど日常生活で摂取しておきたい栄養素を含むフルーツです。

今回この記事ではキウイに含まれる栄養素とそのはたらきについて解説していきます。

またキウイを選ぶ際のポイントや効率的に摂取する方法についても併せてご紹介しますよ。

1.キウイとは?

キウイはビタミンCやカリウムなどさまざまな栄養素を豊富に含むフルーツです。

まずはキウイにまつわる豆知識をお伝えしましょう。

キウイの原産は実は中国です。

元は「チャイニーズ・グーズベリー(サルナシ)」という名前で呼ばれていましたが、ニュージーランドに持ち込まれ、ニュージーランドの国鳥「キウイ(Kiwi)」に似ていたことから、キウイフルーツと名付けられました。

現在食べられているのは、ニュージーランドで品種改良が重ねられ栽培技術が確立され、世界に広まったものです。

日本では1970年代に愛媛県のみかん農家が栽培を始めたところから広まり[1]、現在では広い地域でさまざまな品種が開発・栽培されています。

またキウイには一般的に知られている果肉が緑色のもの(緑肉種)と果肉が黄色のもの(黄肉種)があります。

緑色のキウイは酸味と甘みのバランスが取れた味わいが特徴で、黄色のキウイは強い甘みのある味わいが特徴です。

最近ではこれらのキウイに加えて、果肉が赤く色づいている品種も開発されています。

2.キウイに含まれる主な栄養素とはたらき

「キウイに含まれる栄養素にはどんなはたらきがあるんだろう?」

このように気になってこの記事を読んでいる方も多くいらっしゃることでしょう。

キウイにはさまざまな栄養素が含まれています。

また果肉が緑色のキウイと黄色のキウイでは、栄養素の含有量にも違いがあります。

この章ではキウイ(緑肉種)の栄養成分をもとに、100kcal当たりの含有量が食品表示基準の「豊富」「含む」の基準を満たしている栄養素のはたらきと成人の食事摂取基準をご紹介します。

未成年の食事摂取基準、妊婦と授乳婦の食事摂取基準は以下に掲載されています。

なお、妊婦や授乳婦には付加量が設定されていることがあり、対象者は年代別の食事摂取基準にこれを加えた量を摂取する必要があります。

2-1.糖質

「キウイには糖質が多く含まれているのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに果物には野菜と比べて糖質が多く含まれている傾向にあります。

キウイの糖質含有量は以下のとおりです。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | ||

| キウイ(黄肉種) |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

糖質は炭水化物の一種で、体のエネルギーとなる栄養素の一つです。

糖質は摂り過ぎると太るという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに摂取した糖質をエネルギーとして消費し切れなかった場合には中性脂肪として体内に蓄積され、肥満や生活習慣病の原因になってしまいます。

しかし糖質は生命を維持したり体を動かしたりする上で不可欠なエネルギー源であるため、不足すると集中力の減退や疲労感、ひどい場合には意識障害を引き起こします。

適切な量の糖質を摂取することが重要なのですね。

なおキウイのカロリーは可食部100g当たり緑肉種で51kcal、黄肉種で63kcalです[2]。

間食のカロリーは1日当たり200kcal程度として、1日に摂取するカロリーのなかで調整するのが適当であるといわれています[3]。

キウイは1個当たり約100gであるため[4]、一つか二つであれば低カロリーなおやつとしてぴったりなフルーツだといえるでしょう。

2-2.食物繊維

緑肉種のキウイには食物繊維が多く含まれています。

キウイの100g当たりの食物繊維の量は以下のとおりです。

【キウイの可食部100g当たりの食物繊維含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 2.6g |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 1.4g |

黄肉種のキウイにも食物繊維は含まれていますが、こちらは緑肉種に比べると少ない含有量となっています。

食物繊維は同じ炭水化物である糖質が体のエネルギー源となるのに対し、ヒトの消化酵素では消化できないためほとんどエネルギーになりません。

その反面、消化されずに腸まで到達して便の材料となったり、腸内の善玉菌の餌となって増殖を助けたりすることでおなかの調子を整えるはたらきがあります。

また脂質や糖質、食塩の主成分の一つであるナトリウムを吸着して体外に排出する作用も持っています。

これにより、脂質や糖質、ナトリウムの取り過ぎによって起こる肥満や高血糖、高血圧などの生活習慣病を予防・改善する効果が期待されています。

体に良いさまざまな効果が期待されている食物繊維ですが、日本人の食生活では不足しがちであるといわれており、摂取量を増やしておきたい栄養素の一つです。

食物繊維の理想的な摂取量は1日当たり25g以上とされていますが[5]、日本人の摂取量はこれよりもかなり少ないため、厚生労働省は実現可能性を考慮した摂取目標量を設定しています。

食物繊維の1日当たりの摂取目標量は、男性では18〜29歳で20g以上、30~64歳で22g以上、65~74歳で21g以上、75歳以上で20g以上です[5]。

女性では18~74歳で18g以上、75歳以上で17g以上です[5]。

食物繊維の含有量は黄色のキウイよりも緑のキウイの方が多いため、食物繊維を摂取したいなら緑のキウイを食べるのが良いでしょう。

2-3.ビタミンE

キウイにはビタミンEが豊富に含まれています。

キウイ100gに含まれるビタミンEの量をみていきましょう。

【キウイの可食部100g当たりのビタミンE含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 1.3mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 2.5mg |

ビタミンEは水に溶けにくい反面、油脂やアルコールに溶ける性質を持つ脂溶性ビタミンの一つです。

ビタミンEには抗酸化作用があります。

ヒトの体には本来、活性酸素を抑える機能が備わっていますが、加齢とともにその機能は低下していきます。

活性酸素を処理し切れなくなってしまわないよう、ビタミンEなど抗酸化作用のある物質をしっかり摂取しておくことが重要なのです。

*ビタミンEの1日当たりの摂取目安量は、男性では18〜64歳で6.5mg、65~74歳で7.5mg、75歳以上で7.0mg *です[6]。

*女性では18〜29歳で5.0mg、30~64歳で6.0mg、65~74歳で7.0mg、75歳以上で6.0mg *です[6]。

キウイなどの食品を通じてしっかり摂取しておきましょう。

2-4.ビタミンK

キウイから摂取できる栄養素にはビタミンKもあります。

キウイのビタミンK含有量は以下のとおりです。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | ||

| キウイ(黄肉種) |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

ビタミンKは出血の際に血液を凝固させるはたらきに関わっており、不足すると鼻血や月経過多などの症状を引き起こします。

また骨をつくるはたらきを調節したり、動脈の石灰化を抑制したりする作用も持っています。

*ビタミンKの1日当たりの摂取目安量は男女共に18歳以上で150μg *です[7]。

キウイだけでは1日分のビタミンKを摂取することは難しいといえますが、他の食品と合わせてしっかりビタミンKを補給しましょう。

2-5.ビタミンB6

ビタミンB6はキウイに豊富に含まれる栄養素です。

キウイに含まれるビタミンB6の含有量をみてみましょう。

【キウイの可食部100g当たりのビタミンB6含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 0.11mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 0.14mg |

ビタミンB6は水溶性ビタミンの一種で、ビタミンB群の仲間です。

ビタミンB6はたんぱく質や脂質、炭水化物の代謝に関わります。

ビタミンB6はその他にも免疫機能の維持において重要なはたらきを果たします。

また不足すると湿疹や皮膚炎、舌炎、口角炎などの他、免疫機能の低下や貧血などを生じてしまうとされています。

皮膚や粘膜の健康維持にも欠かせないので、健康や美容のためにもしっかり摂っておきたい栄養素ですね。

*ビタミンB6の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜64歳で1.5mg、65歳以上で1.4mg *です[8]。

*女性では18歳以上で1.2mg *です[8]。

他の食品と合わせてしっかり摂取しておきましょう。

2-6.葉酸

キウイには葉酸も豊富に含まれています。

キウイに含まれる葉酸の含有量は以下のとおりです。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | ||

| キウイ(黄肉種) |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

葉酸は水溶性ビタミンでビタミンB群の一種です。

DNAなどの合成、アミノ酸の代謝、たんぱく質の合成などに関わり、細胞の増殖において重要なはたらきを果たします。

またビタミンB12と共に、血をつくる上で重要な栄養素です。

*葉酸の1日当たりの摂取推奨量は男女共に18歳以上で240μg *です[9]。

また妊娠初期や妊娠計画中の女性は胎児の「神経管閉鎖障害」のリスクを減らすために、通常の食品以外から1日400μgの葉酸を摂取しましょう[9]。

胎児だけでなく、成長期の子どもも成長のために葉酸を大量に消費します。

日頃の食事からしっかり葉酸を摂取できるようにしておきましょう。

2-7.パントテン酸

キウイに含まれる栄養素にはパントテン酸もあります。

緑肉種には特に豊富なパントテン酸が含まれています。

【キウイの可食部100g当たりのパントテン酸含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 0.31mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 0.26mg |

パントテン酸はビタミンB群の一種です。

さまざまな食品に含まれる栄養素で、糖質や脂質を構成する脂肪酸の代謝に関わります。

幅広い食品に含まれているため不足することはほとんどありません。

*パントテン酸の1日当たりの摂取目安量は男性では18歳以上で6mg、女性では18歳以上で5mg *です[10]。

キウイや他の食品から、しっかり摂取しておきましょう。

2-8.ビオチン

キウイから摂取できる栄養素の一つ、ビオチンの含有量をみていきましょう。

【キウイの可食部100g当たりのビオチン含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 1.4µg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 未測定 |

ビオチンはビタミンB群の一種です。

糖質や脂質、アミノ酸の代謝や、エネルギーを生み出すはたらきに関わっており、皮膚や粘膜の健康維持を助ける作用もあります。

腸内細菌によっても合成されますが、それだけでは必要量を満たすことができないので食品などからの摂取が必要です。

不足すると皮膚炎や舌炎の他、食欲不振、吐き気、筋肉痛、脱毛、結膜炎、うつ症状、知覚過敏などさまざまな症状が現れるので注意が必要です。

ただしビオチンはさまざまな食品に含まれているため、通常の食生活を送っていれば不足する心配はあまりないといえるでしょう。

キウイを含めさまざまな食品からビオチンをしっかり摂取しておきましょう。

*ビオチンの1日当たりの摂取目安量は男女共に18歳以上で50μg *です[11]。

2-9.ビタミンC

キウイにはビタミンCも豊富に含まれています。

キウイ100gに含まれるビタミンCの量をみてみましょう。

【キウイの可食部100g当たりのビタミンC含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 71mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 140mg |

ビタミンCは皮膚や軟骨、腱(けん)などの材料となるたんぱく質「コラーゲン」の生成に欠かせない水溶性ビタミンの一種です。

また抗酸化作用や、消化管において鉄の吸収を高めるはたらきも有しています。

ビタミンCが不足するとコラーゲンが合成できなくなり、血管がもろくなるために出血しやすくなります。

重度の場合には「壊血病」と呼ばれる病気になり、歯肉や皮下で出血を起こしたり、貧血が生じたり、筋肉の減少や呼吸困難といった症状が現れたりします。

また気力の低下や倦怠(けんたい)感、疲労感といった症状もあります。

ビタミンC不足は野菜や果物の摂取量が少ない方や喫煙の習慣がある方、高齢の方などで多く見られます。

ビタミンC不足は野菜や果物の摂取量が少ない人や喫煙の習慣がある人、高齢の人などで多く見られます。

*ビタミンCの1日当たりの摂取推奨量は男女共に18歳以上で100mg *です[12]。

キウイは緑肉種では1個半、黄肉種なら1個で1日分のビタミンCが摂れるため、不足が気になる人の心強い味方だといえますね。

ただし、1日当たり10mgのビタミンCを摂取すれば壊血病は発症しないとされているため、不足したからといってすぐに病気の心配をする必要はありません[12]。

2-10.カリウム

キウイにはカリウムも豊富に含まれています。

キウイ100g当たりのカリウムの含有量をみていきましょう。

【キウイの可食部100g当たりのカリウム含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 300mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 300mg |

カリウムは細胞内液の浸透圧を調整するはたらきをもつミネラルの一種です。

またナトリウムの排出や体液のpHバランスの維持、神経、筋肉の興奮伝達などさまざまなはたらきを持っています。

特に高血圧を予防・改善する目的で積極的な摂取が勧められる栄養素だといえるでしょう。

カリウムの摂取量が不足すると細胞の浸透圧や神経の興奮性、筋肉の収縮に影響が出るのはもちろん、脱力感、食欲不振といった症状が現れます。

*カリウムの1日当たりの摂取目安量は、男性では18歳以上で2,500mg、女性では18歳以上で2,000mg *です[14]。

キウイなどのフルーツや野菜をしっかり摂り、十分な量のカリウムを摂取するよう心掛けましょう。

ただし腎機能が低下している場合はカリウムを尿から十分に排せつできなくなってしまうため、体内にカリウムが蓄積し不整脈などを引き起こす可能性があります。

腎機能の低下が指摘されている方は必ず主治医にカリウムの摂取量について確認してください。

2-11.カルシウム

緑肉種のキウイからはカルシウムも摂取できます。

【キウイの可食部100g当たりのカルシウム含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 26mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 17mg |

カルシウムは人体に最も多く含まれるミネラルで、骨や歯をつくるはたらきをします。

体重の1〜2%を占めており、99%は骨および歯を構成していますが、残りの約1%は血液や細胞、組織液に分布し血液凝固や心機能、筋肉の収縮などに関わっています[15]。

長い期間カルシウムが不足すると健康な骨をつくることができず、骨の組織がスカスカになり骨折しやすくなる「骨粗しょう症」、子どもでは曲がりやすく伸びにくい骨ができてしまう「くる病」などの病気を招きます。

また高血圧や動脈硬化、認知障害、免疫異常、糖尿病、肥満などさまざまな病気・異常が引き起こされる可能性も考えられています。

非常に重要なカルシウムですが、日本人の一般的な食生活では十分に摂取できていないと考えられます。

*カルシウムの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で800mg、30歳以上で750mg *です[15]。

*女性では18~74歳で650mg、75歳以上で600mg *です[15]。

カルシウムは乳製品や魚介類、大豆製品、ナッツ類、海藻類などに多く含まれています。

キウイだけで推奨量を摂取するのは困難ですが、ヨーグルトにカットキウイを入れるなど他の食品と組み合わせて摂取するのも良いでしょう。

2-12.マグネシウム

キウイからはマグネシウムを摂取することもできます。

キウイのマグネシウム含有量は以下のとおりです。

【キウイの可食部100g当たりのマグネシウム含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 14mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 12mg |

マグネシウムはカルシウムと共に骨の健康を維持する他、筋肉や脳、神経など全身の細胞に広く分布して300種類以上の酵素を活性化させ[16]、ほとんど全ての代謝や生合成反応に関わります。

また神経情報の伝達やホルモンの分泌、筋肉の収縮、体温や血圧の調整といったさまざまなはたらきを持ちます。

このように非常に重要なマグネシウムですが、動植物の全ての細胞に存在するため、加工や精製をなされていない食品には満遍なく含まれており、通常の食生活で深刻に不足することはありません。

ただし平均的な摂取量は摂取推奨量に達していないため摂取を心掛けても良いでしょう。

*マグネシウムの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で340mg、30~49歳で380mg、50~64歳で370mg、65~74歳で350mg、75歳以上で330mg *です[17]。

*女性では18〜29歳で280mg、30~64歳で290mg、65~74歳で280mg、75歳以上で270mg *です[17]。

キウイのマグネシウム含有量は多くはないものの、摂取推奨量を摂取するためにも食事に取り入れると良いでしょう。

2-13.鉄

鉄もキウイに含まれる栄養素の一つです。

【キウイの可食部100g当たりの鉄含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 0.3mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 0.2mg |

鉄はヒトの体に欠かせないミネラルの一つです。

体内の鉄の約70%が酸素の運搬などの役割を果たす「機能鉄」で[18]、その大部分が赤血球のヘモグロビンに含まれます。

残りは「貯蔵鉄」として肝臓や骨髄、筋肉などにストックされています。

鉄が不足すると「鉄欠乏性貧血」に陥り、頭痛や目まい、食欲不振といった症状が起こります。

鉄の必要量は男女で異なり、月経がある方や妊娠・授乳中の方は必要量が増大します。

特にダイエットなどで食生活が偏ると鉄不足による貧血に陥りやすいといわれているのでしっかり摂取しておきましょう。

*鉄の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で7.0mg、30~49歳で7.5mg、50~74歳で7.0mg、75歳以上で6.5mg *です[19]。

*女性では月経がある場合は18~29歳で10.0mg、30~64歳で10.5mg 、月経がない場合は18~74歳で6.0mg、75歳以上で5.5mg *です[19]。

また鉄を摂取する際はその種類にも注目しましょう。

野菜などに含まれる「非ヘム鉄」は、肉や魚に含まれるたんぱく質と結合した「ヘム鉄」より吸収率が低いとされています。

しかしビタミンCや動物性たんぱく質は非ヘム鉄の吸収を促進するといわれているので、非ヘム鉄を摂取する際には食べ合わせに気を付けることで吸収率を上げられると考えられます。

キウイはビタミンCも豊富に含んでいますし、肉や魚と一緒に摂取するのも一つの手でしょう。

キウイに含まれる「アクチニジン」と呼ばれる酵素にはたんぱく質を分解するはたらきがあるため、肉と一緒に漬けることで、肉をやわらかくしてくれますよ。

2-14.銅

銅はキウイに豊富に含まれる栄養素の一つです。

キウイの銅含有量をみてみましょう。

【キウイの可食部100g当たりの銅含有量】

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| キウイ(緑肉種) | 生 | 0.10mg |

| キウイ(黄肉種) | 生 | 0.07mg |

銅は鉄と共に血をつくるはたらきに関わるミネラルです。

他にもエネルギー代謝や鉄の代謝、活性酸素の除去など、体内で起こる幅広い反応に関わっています。

通常の食生活で銅が不足することはほとんどありません。

*銅の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で0.8mg、30~64歳で0.9mg、65歳以上で0.8mg *です[20]。

女性では18歳以上で0.7mgです[20]。

ただし授乳中の付加量が大きいので該当の方は注意してください[20]。

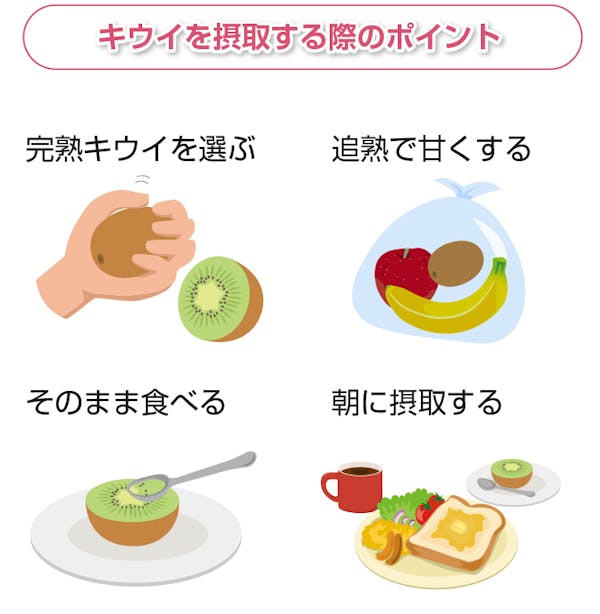

3.キウイを摂取する際のポイント

「キウイに含まれる栄養素を効率良く摂取するにはどうすれば良いのかな?」

キウイに含まれるさまざまな栄養素をしっかり摂取するにはどんなことに気を付ければ良いのか、ポイントを四つご紹介します。

キウイがあまり好きではないという方も、おいしく食べるコツなどが分かればキウイを摂取しやすくなるかもしれませんよ。

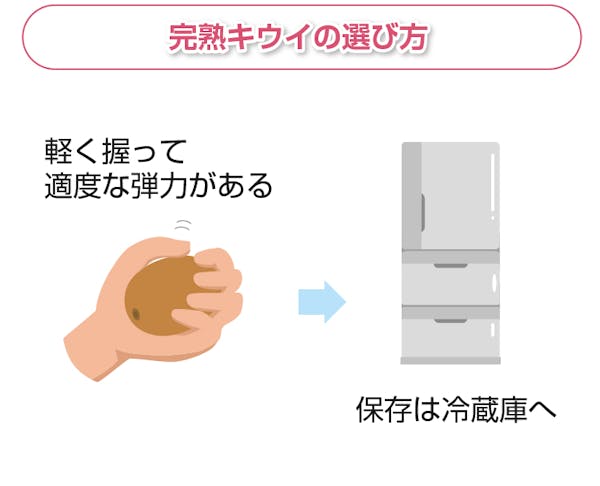

ポイント1 完熟キウイを選ぶ

スーパーなどでキウイを購入する際は完熟キウイを選ぶようにしましょう。

キウイを苦手とする方のなかにはキウイの酸味や実の硬さを苦手な理由として挙げる方もいるのではないでしょうか。

キウイは完熟すると実が柔らかくなり、甘みも増すため食べやすくなります。

完熟キウイを見分ける方法が分かれば、おいしいキウイを食べられますよね。

食べごろの完熟キウイを見分けるには、まずキウイを軽く握ってみましょう。

少し弾力を感じられるものであれば完熟しています。

強く握ってしまうとキウイを傷つけてしまう恐れがあるので気を付けてくださいね。

ポイント2 追熟で甘くする

「まだ硬くて完熟していないキウイを買ってしまった場合にはどうすれば良いの?」

硬いキウイを買ってしまい困っているという方は、自宅でキウイを追熟させて甘くすると良いでしょう。

キウイは室温で保管することで、冷蔵庫に入れて保存するよりも早く追熟させられます。

もっと早く追熟させたい場合にはビニール袋にキウイを入れ、そこにりんごやバナナなども一緒に入れて保管してください。

りんごやバナナなどから放出される「エチレン」は、種子の発芽促進や果実を成熟させるはたらきをもっているため、キウイの追熟を進めてくれます。

追熟させるときは毎日硬さをチェックして食べごろを見逃さないようにしましょう。

大体数日で食べごろになるので、食べごろになったら冷蔵庫に入れて保存してください。

冷蔵庫に入れても追熟は進むため、できるだけ早めに食べるようにしましょう。

ポイント3 そのまま食べる

キウイに含まれる栄養素のなかには加熱や調理によって失われやすいものもあるため、生のまま食べるのがおすすめです。

加熱で失われやすい栄養素にはビタミンC、ビタミンB6が、調理で失われやすいものには葉酸が該当します。

またキウイの種類によっては皮ごと食べることで食物繊維や葉酸、ビタミンEなどの栄養素を無駄なく摂取できるものもあります。

キウイの皮の毛が気になることから実だけを食べるという人が多いようですが、本場のニュージーランドでは皮ごと食べる人もいます。

毛が気になる人は表面を軽くこすって落とすと良いでしょう。

他にも皮付きのままミキサーなどでスムージーにすると、食感が気にならなくなるのでおすすめですよ。

ポイント4 朝に摂取する

キウイなどフルーツは朝に摂取するのがおすすめです。

フルーツは短時間でエネルギーになるため、朝食あるいは昼食時に摂取すると良いでしょう。

朝にフルーツを食べることで睡眠中に枯渇したエネルギーや水分を補給できます。

また夜は活動量が減るためフルーツから摂取した糖分を消費するのは難しいといえますが、朝や昼は活動量が増える時間帯なのでしっかりと消費できるでしょう。

以上の理由からキウイをはじめフルーツは朝や昼に摂取するのが良いといえます。

忙しい朝にはスムージーにしたり、ヨーグルトやシリアルと一緒に食べたりするのもおすすめですよ。

その他にもトーストやサラダ、肉料理との相性も良いので、ぜひいろいろな食べ方でキウイを摂取してみてくださいね。

4.キウイの栄養についてのまとめ

キウイは中国が原産で、ニュージーランドで改良が進められたことで世界中に広まったフルーツです。

果肉が緑色や黄色の品種が有名ですが、赤色の品種もあります。

キウイには食物繊維やビタミンCをはじめ、多くのビタミンやミネラルなどの栄養素が含まれています。

キウイの栄養素を効率良く摂取するには、生のまま食べるのがベストですが、キウイを摂取する習慣を身に付けるにはアレンジレシピでおいしく食べる方法を知っておくのもおすすめです。

完熟のキウイは軽く握った際に弾力が感じられます。

硬いキウイを買ってしまった場合は、常温で置いたり、りんごやバナナとビニール袋に入れ室温で保存したりすれば追熟させることができるのでお試しください。