「40代の血圧の正常値はどのくらいなのかな?」

「血圧が正常値から外れた場合はどうしたら良いんだろう?」

と心配されている方もいらっしゃるかもしれませんね。

結論からお伝えすると成人の血圧の正常値はどの年代でも同じです。

しかし、一般的に血圧の平均値は年齢を重ねるにつれ高くなっていく傾向にあります。

40歳になると生活習慣病予防を目的とする「特定健診」の対象となることもあり[1]、これまで以上に血圧が気になっているという方も多いでしょう。

そこで、この記事では40代の血圧の平均値や血圧を正常に保つためのポイントについて解説します。

1.血圧の基礎知識

「血圧の正常値はどれくらいなんだろう?」

「高血圧だと、体にどんな悪い影響があるんだろう?」

40代に差し掛かり、このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると成人の血圧の基準値はどの年代でも変わりません。

血圧とは心臓から送り出された血液が動脈の内側の壁を押す力のことで、一般的には特に上腕動脈にかかる力を指します。

血液は心臓がポンプのように収縮・拡張を繰り返すことで全身に行き渡っています。

そのため血圧は心臓が収縮して血液を送り出すときに最も高くなり、拡張して血液を送り出す準備をしているときに最も低くなります。

この血圧が最も高くなるときの値は「収縮期血圧」「最高血圧」といい、一般的には「上の血圧」と呼ばれています。

反対に血圧が最も低くなるときの値を「拡張期血圧」「最低血圧」といい、これが「下の血圧」です。

ここからは血圧の基準や高血圧によって生じる健康上のリスクをお伝えしましょう。

1-1.血圧の正常値と高血圧の基準

「40代の正常な血圧ってどのくらいなんだろう……」

「どのくらいの数値になると高血圧といわれるのかな?」

このような疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

血圧の基準は年代によって変わるものではありません。

また、血圧は常に変動しており、高血圧とは慢性的に血圧の高い状態のことを指します。

病院で測定した血圧を「診察室血圧」といい、正常血圧は収縮期血圧が120mmHg未満かつ拡張期血圧が80mmHg未満です[2]。

正常値血圧を超えれば高血圧に該当するのではなく、その手前に「正常高値血圧」と「高値血圧」というものがあります。

高血圧は数値によって3段階に分類されています。

診察室血圧の基準を確認してみましょう。

【成人における診察室血圧の分類(mmHg)】

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | ||

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 120未満 | かつ | 80未満 |

| 正常高値血圧 | 120〜129 | かつ | 80未満 |

| 高値血圧 | 130〜139 | かつ/または | 80〜89 |

| Ⅰ度高血圧 | 140〜159 | かつ/または | 90〜99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160〜179 | かつ/または | 100〜109 |

| Ⅲ度高血圧 | 180以上 | かつ/または | 110以上 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 140以上 | かつ | 90未満 |

収縮期血圧と拡張期血圧のいずれか一方が基準値を超えた場合にも、両方が超えた場合にも、高血圧に該当します。

「正常高値血圧」「高値血圧」は高血圧には該当せず治療の対象にはなりませんが、高血圧の一歩手前の状態で、注意が必要な高血圧予備軍であるといえます。

高血圧の基準値には届いていなくとも、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こしてしまう可能性があるのです。

そのためご自身の血圧が正常血圧の範囲を上回ってしまっていた場合は注意が必要だといえます。

なお、家庭で測定した場合の血圧「家庭血圧」には以下のような基準が設定されています。

【成人における家庭血圧の分類(mmHg)】

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | ||

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | 115未満 | かつ | 75未満 |

| 正常高値血圧 | 115〜124 | かつ | 75未満 |

| 高値血圧 | 125〜134 | かつ/または | 75〜84 |

| Ⅰ度高血圧 | 135〜144 | かつ/または | 85〜89 |

| Ⅱ度高血圧 | 145〜159 | かつ/または | 90〜99 |

| Ⅲ度高血圧 | 160以上 | かつ/または | 100以上 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | 135以上 | かつ | 85未満 |

血圧は緊張やストレスなどによる影響を受けやすく、病院で計測すると高い値を記録してしまうことがあります。

そのため、家庭で血圧を測定する際は病院で測定する際よりも低い基準値が設定されています。

1-2.血圧が正常値から外れている場合の健康上のリスク

高血圧が体に良くないことはよく知られていますが、

「高血圧だと体にどんな悪いことがあるの?」

と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

高血圧には自覚症状がほとんどありません。

しかし放置していると動脈硬化を進行させ、さまざまな病気を引き起こしてしまう可能性が高まります。

動脈の壁は本来しなやかで弾力性に富んでいますが、血圧が高い状態によって常に張り詰めた状態に置かれると、次第に硬く厚くなってしまうのです。

動脈硬化は全身の動脈に起こり、放置していると血管の詰まりや血栓による詰まり、血管の破裂などを起こりやすくします。

これにより、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、大動脈瘤(りゅう)、腎硬化症といった病気が生じます。

高血圧を放置していると、命に関わるさまざま病気を招いてしまいかねないのですね。

年を取るにつれて大きな病気をする可能性は高くなるので、40代のうちに高血圧を予防・改善しておくことが重要だといえるでしょう。

一方、血圧が正常値より低い「低血圧」は高血圧と異なり、命に関わる重篤な病気を引き起こすリスクが低いことから、病気と見なされないケースがあります。

そのため、低血圧の明確な診断基準は国内では定められていませんが、一般的には収縮期血圧が100mmHg未満の場合は低血圧であるといわれています[3]。

低血圧は基本的に治療する必要はないといわれていますが、臓器に送られる血液が少なくなってしまうため症状が出る場合もあります。

具体的な症状としては目まいやふらつき、頭痛・頭重、倦怠(けんたい)感・疲労感、肩こりといったものが挙げられます。

また心臓の収縮機能をつかさどる心筋への血液供給が十分でない場合、息切れや狭心症といった症状もたまに見られます。

日常生活に支障を来す場合は、医療機関を受診するようにしましょう。

[3] 日本医師会「低血圧」

2.40代の血圧の平均値

「40代の血圧の平均値ってどれくらいなんだろう?」

「自分は同年代の平均より血圧が高めなんじゃないかな……」

血圧は年齢が上がるにつれ上昇する傾向にあるといわれています。

同年代の血圧の平均が気になっているという方も多いかもしれませんね。

ここからは40代の血圧の平均値を男女別に紹介します。

2-1.男性の平均値

厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」によると、40代男性の血圧の平均値は以下のとおりです。

【40代の男性の収縮期・拡張期血圧の平均値】

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |

|---|---|---|

| 血圧を下げる薬の使用者を含む数値 | 125.8mmHg | 81.3 mmHg |

| 血圧を下げる薬の使用者を除外した数値 | 125.4mmHg | 80.6mmHg |

収縮期血圧、拡張期血圧ともに正常血圧の値を上回ってしまっていることが分かります。

2-2.女性の平均値

40代女性の血圧の平均値は以下のとおりです。

【40代の女性の収縮期・拡張期血圧の平均値】

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |

|---|---|---|

| 血圧を下げる薬の使用者を含む数値 | 114.3mmHg | 71.2 mmHg |

| 血圧を下げる薬の使用者を除外した数値 | 113.7mmHg | 70.9mmHg |

男性と異なり、40代の女性の平均値はいずれも正常血圧の範囲内です。

「女性の場合は高血圧になるリスクが少ないってことかな?」

と安心した方もいらっしゃるかもしれませんが、女性の場合は更年期を境に高血圧になることがあります。

女性は更年期になると「エストロゲン」という女性ホルモンが減少し、血圧をコントロールしている自律神経が乱れることで血圧が上がりやすくなると考えられています。

交感神経が優位になっているときには血圧が上昇する傾向にあります。

更年期が原因で血圧が上がってしまった場合でも、放置していると血圧が高い状態が慢性的に続く危険性があるので注意が必要です。

また更年期には高血圧以外にも火照りやのぼせ、発汗、目まい、動悸(どうき)、頭痛、肩こり、疲れやすさといった身体的な症状や、気分の落ち込み、イライラ、不眠などの精神的な症状が現れる場合があります。

こうした症状を引き起こす他の病気が隠れていないか確認するためにも、心当たりのある方は早めに婦人科を受診しましょう。

[4] 日本産科婦人科学会「更年期障害」

3.血圧を正常に保つためのポイント

「健康のために血圧に気を付けた方が良いのは分かったけど、具体的にどんなことに気を付けたら良いんだろう?」

血圧を正常な範囲内に保つためには生活習慣でいくつか気を付けるべきポイントがあります。

40代以上の方に起こりやすい高血圧の予防・改善の観点を中心に解説するので、血圧が気になっている方はぜひ確認してくださいね。

ポイント1 食生活を改善する

まず重要なのは食生活を見直すことです。

特に高血圧を予防・改善する上で必要不可欠なのは減塩に取り組むことだといえるでしょう。

日本人の高血圧の最大の原因は塩分の摂り過ぎだといわれています。

塩分を摂り過ぎると血圧が上昇してしまう原因は、食塩(塩化ナトリウム)の主成分の一つ「ナトリウム」にあります。

ナトリウムはヒトに必要なミネラルの一種ですが、摂り過ぎると体が血中濃度を下げようと血液量を増やすため、血液の血管壁を押す力が強くなり、血圧の上昇を招いてしまいます。

そのため、高血圧の予防・治療のためには1日当たりの食塩摂取量を6g未満にすることが推奨されています[5]。

しかし厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」の結果では、20歳以上の食塩摂取量の平均は男性で10.8g、女性で9.1gです[6]。

1日当たり6g未満という目標量は厳しいものであることが分かりますね。

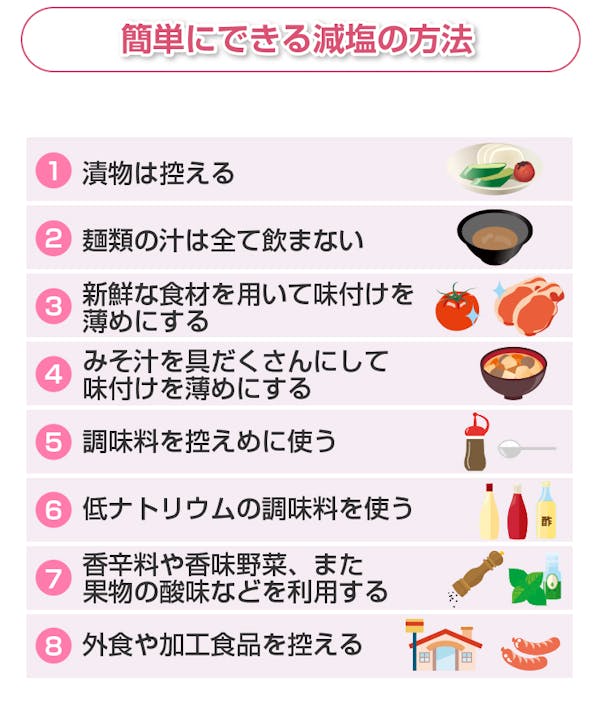

減塩を成功させるには、さまざまな工夫を行うことが必要です。

減塩と聞くと、「物足りない」「おいしくない」というイメージがあるかもしれませんが、工夫次第で食事を楽しむことができます。

簡単にできる減塩方法をご紹介しますので、できるところから試してみてくださいね。

例えば、酢や柑橘(かんきつ)系の酸味や香辛料、香味野菜を加えることも減塩の料理をおいしく味わうポイントの一つです。

また、麺類のスープは飲まずに残したり、味付けを確認せずなんとなく調味料を加えるのをやめたりというように、これまでの習慣を少し変えるだけでも減塩効果が期待できます。

また、高血圧の予防・改善には「カリウム」を含む食品を積極的に摂取することも重要です。

カリウムはミネラルの一種で、ナトリウムの排せつを促し血圧を下げるはたらきがあります。

カリウムは野菜類、いも類、果物類、豆類、海藻類などに多く含まれている傾向にあります。

カリウムの摂取源となる食べ物や摂取の目標量について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

また食物繊維も積極的に摂取しておきましょう。

食物繊維は食べ物に含まれるヒトの消化酵素では消化できない物質の総称で、便通を整える作用の他、ナトリウムや脂質、糖質を吸着して体外に排出する作用を有しています。

そのため高血圧や肥満、糖尿病などの予防・改善効果が認められているのです。

食物繊維は植物性食品に多く含まれており、主に穀類や野菜類、いも類、豆類、きのこ類、海藻類などから摂取できます。

食物繊維の摂取源となる食べ物や摂取の目標量について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

さらに、食べ過ぎやカロリー過多にも注意が必要です。

肥満は高血圧の原因となるため、普段から腹八分を心掛けて体重増加には注意しましょう。

1日に摂取すべきカロリー(エネルギー量)の目安が知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

ポイント2 適度な運動をする

適度な運動をすることも血圧を正常に保つ上で重要なポイントです。

特に有酸素運動は、習慣的に行うことにより血圧を下げる効果があると認められています。

「いったいどのくらい運動すれば良いのかな……」

実際どれくらいの時間、有酸素運動を行えば良いのかが気になるところですよね。

目安としては1回30分以上の運動を行うか、1回10分以上の短時間の運動を1日の合計で40分以上行うようにすると良いでしょう[7]。

また、頻度としては定期的に、できれば毎日行うことが推奨されています[7]。

高血圧の原因とされるものはいくつかありますが、運動不足もその一つとして挙げられます。

運動に慣れていない方の場合は、まずは掃除や買い物など日常生活のなかで活動量を増やすことから始めてみてはいかがでしょうか。

ポイント3 飲酒を控える

飲酒を控えることも血圧を正常に保つためには重要です。

アルコールによる心身への影響は飲んだお酒の量ではなく、摂取した純アルコールの量によって異なります。

厚生労働省によれば、「節度ある適度な飲酒」は純アルコール摂取量で1日平均約20gです[9]。

「純アルコールで20gって、お酒だとどれくらいなの?」

と気になった方も多くいらっしゃることでしょう。

代表的なお酒の純アルコール20g相当の量は以下のとおりです。

ただしアルコールの分解能力は人によって異なります。

高齢の方や女性の方はお酒に弱い傾向にあるので、これよりも少ない量でとどめることが勧められています。

また、前述の目安量は飲酒の習慣がない、またはこれより少ない量しか飲んでいない方に現在よりも多くのお酒を飲むことを推奨するものではありません。

飲み過ぎには十分に注意してくださいね。

2023年に発表された研究結果では、ノンアルコール飲料が飲酒量の減少に有⽤であり、減酒のきっかけにもなる可能性が明らかになりました[10]。

ストレスなく飲酒量を控えるために、ノンアルコール飲料を活用してみるのも良いですね。

[9] 厚生労働省「健康日本21」

[10] H. Yoshimoto et al. 「Effect of provision of non-alcoholic beverages on alcohol consumption: a randomized controlled study」(BMC Medicine, volume 21, Article number: 379 (2023) )

ポイント4 禁煙をする

禁煙も血圧を正常に保つために実践したいことの一つです。

たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素は血圧の上昇を招くといわれています。

「今さら禁煙しても意味がないのでは?」

そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、禁煙はいつから始めても遅過ぎることはありません。

禁煙には多くの健康改善効果が認められています。

血圧に関しては、最後にたばこを吸ってから20分後で喫煙により上昇していた血圧が正常値まで下がるといわれています[11]。

また24時間後には心臓発作の可能性が低下し、2週間〜3カ月で心臓や血管などの循環機能が改善します[11]。

2〜4年後には狭心症や心筋梗塞といった「虚血性心疾患」のリスクが喫煙を続けていた場合と比較して35%低下し、脳梗塞のリスクも大きく低下します[11]。

さらに禁煙を10~15年続けることで、さまざまな病気にかかるリスクが非喫煙者と同程度のレベルまで下がるとされています[11]。

しかし禁煙を決意してもたばこに含まれる依存性物質の影響などで、続けることが難しい場合もあります。

そのようなときは「禁煙補助剤」や「禁煙外来」を利用するのも一つの方法です。

禁煙外来では医師による禁煙指導や投薬治療が受けられ、禁煙成功率も高まるといわれています。

禁煙を諦めず、自分に合った方法で進めていきましょう。

[11] 厚生労働省e-ヘルスネット「禁煙の効果」

ポイント5 十分な睡眠と休養をとる

十分な睡眠や休養をとることも正常な血圧を維持する上で重要です。

睡眠や休養が不十分だとストレスの原因となります。

ストレスは心身にさまざまな不調をもたらすことが知られており、高血圧の危険因子の一つともいわれます。

さらに睡眠不足は低血圧の症状も悪化させるといわれています。

毎日しっかり睡眠をとることで血圧をコントロールするように努めましょう。

ポイント6 入浴は体調に合わせて行う

血圧を正常に保つためには入浴も効果的ですが、血圧を把握し体調に合わせて行うことが重要です。

血圧が高めの場合には、ぬるめのお湯にゆっくりつかりましょう。

ぬるめのお湯につかることで血管が広がり、血流が良くなって血圧を下げる効果があるといわれます。

「血圧が高い人は湯船に入らない方が良いんじゃないの?」

と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

入浴には副交感神経を優位にすることによるリラックス効果があるため、血圧が高いからといって入浴しない方が良いというわけではありません。

ただし注意しなければならないのが温度差による「ヒートショック」です。

ヒートショックとは急激な温度変化による体のダメージのことです。

暖かい部屋から寒い風呂場に行くときのように、急に暖かいところから寒いところに移動すると、体は熱を奪われないよう血管を収縮させるため、血圧の上昇を招きます。

また反対にお湯につかると血管は広がって血圧は低下します。

このような急な血圧の変動は心臓に負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中を招く可能性があります。

ヒートショックの予防のためには、入浴前に脱衣所を暖めておくなどの工夫が良いでしょう。

一方、血圧が低めの方は少し熱めのお湯に肩までつかるのがおすすめです。

また入浴ができなかった場合でも、朝に熱めのシャワーを浴びることで交感神経が活発になり血流が良くなるため、1日をスムーズに始められるかもしれません。

気温や体調に合わせて、体に無理がかからないよう注意しながら入浴することが重要なのですね。

4.40代の血圧の正常値についてのまとめ

血圧の正常値は、実は年代によって変わるものではありません。

診察室血圧の場合、正常値は収縮期血圧が120mmHg未満かつ拡張期血圧が80mmHg未満です[12]。

一般的に、血圧の平均値は年齢と共に上がる傾向にあり、40代男性の血圧は正常値よりも若干高い傾向にあります[13]。

一方、40代女性の平均値は正常血圧の範囲ですが[13]、更年期の症状として高血圧になる場合もあるといわれています。

高血圧には自覚症状がほとんどありません。

そのため、日頃から血圧をチェックして普段の自分の血圧を把握しておくようにしましょう。

正常な血圧を維持するために重要なのは、減塩を心掛けたバランスの取れた食事と、適度な運動習慣です。

また節酒や禁煙、十分な睡眠、体調に合わせた入浴もポイントだといえます。

この記事の内容を参考に、血圧のコントロールに努め健康的な毎日を送ってくださいね。

[12] 厚生労働省e-ヘルスネット「高血圧」

[13] 厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」