カテキンに期待できる効果とは?効率的に摂取するポイントも解説

「カテキンにはどんな効果があるんだろう?」

「効率良く摂取するコツを知りたい……」

カテキンは健康に良いイメージはあっても、具体的にどんな効果があるのかよく分からない方もいらっしゃるかもしれません。

カテキンはポリフェノールの一種で、主に緑茶に含まれる苦み・渋み成分です。

抗酸化作用があるため、老化や免疫機能の低下を予防するのに役立ちます。

その他にも、体脂肪の低減やむし歯菌に対する作用などの効果が期待できます。

この記事ではカテキンの効果、効率良く摂取するポイントについて詳しく解説します。

カテキンを取り入れ健やかな生活を送るためにも、参考にしてくださいね。

1.カテキンとは

「そもそもカテキンってどんな成分なの?」

「カテキンを含む食品にはどんなものがあるんだろう?」

カテキンという言葉は聞いたことがあっても、どういう物質なのか詳しくは知らないという方もいらっしゃるでしょう。

カテキンは主に緑茶の苦み・渋みの成分のもととなる物質で「ポリフェノール」の一種です。

またカテキンにはさまざまな種類があり、食品によってどのカテキンが含まれているかが異なります。

この章ではカテキンの種類、カテキンを含む食品について解説します。

1-1.カテキンの種類

カテキンは主にお茶に含まれている成分です。

代表的なものとしては「エピガロカテキン」「エピカテキン」「エピガロカテキンガレート」「エピカテキンガレート」の四つが挙げられます。

これらのなかでも、緑茶に最も多く含まれているのはエピガロカテキンガレートです。

エピガロカテキンガレートには抗酸化作用をはじめ、コレステロール低下作用などさまざまな効果があることが知られています。

なおエピガロカテキン・エピカテキンガレート・エピガロカテキンガレートは緑茶などのお茶に特徴的なカテキンですが、エピカテキンはお茶以外の食品にも含まれています。

次にカテキンはどんな食品に含まれているのかを詳しくご紹介しましょう。

1-2.カテキンを含む食品

カテキンを含む食品には緑茶をはじめ、さまざまな種類があります。

紅茶やウーロン茶などの緑茶以外のお茶にもカテキンが含まれていますが、緑茶に比べると含有量は少ないとされます。

これは、紅茶やウーロン茶は茶葉を発酵させることで作られるからです。

カテキンは発酵による影響を受けやすいため、発酵させると茶葉が酸化重合しカテキンが減少するといわれています。

緑茶は発酵させずに作られるため、その分カテキンが多く含まれているのです。

また、お茶以外ではりんご、さくらんぼ、ぶどう、なし、チョコレートなどに含まれています。

2.カテキンに期待できる効果

「カテキンにはどんな効果があるのかな?」

カテキンは健康に良いイメージがありますが、具体的にどんな効果があるのか知らない方も多いでしょう。

この章ではカテキンを摂取することで期待できる効果について解説します。

効果1 抗酸化作用

カテキンには抗酸化作用があることから、老化や病気の予防の効果が期待されています。

抗酸化作用とは「活性酸素」を取り除いたり作用を抑制したりするはたらきのことです。

活性酸素はストレス、加齢、たばこ、紫外線などにより過剰につくられると、細胞を傷つけ老化や免疫機能の低下、生活習慣病などを引き起こす場合があります。

過剰に増えた活性酸素による影響を防ぐためには、カテキンなどの「抗酸化物質」を摂取することが効果的とされています。

カテキンには強い抗酸化作用があることが分かっています。

このようにカテキンは活性酸素の増加による影響を抑えることで、老化や病気の予防に役立っているのですね。

効果2 コレステロール低下作用

カテキンは血液中のコレステロールを減らすはたらきがあります。

コレステロールは体内に存在する脂質の一つで、細胞膜やホルモンの材料となります。

体にとって必要な脂質ですが、増え過ぎると「動脈硬化」を引き起こし心臓や脳などの病気のリスクを高めます。

コレステロールのなかでも体に悪影響を及ぼすのは「LDLコレステロール(悪玉コレステロール)」です。

LDLコレステロールはコレステロールを全身に運ぶはたらきがありますが、過剰になると血管についてたまり、活性酸素により酸化され血管壁を傷つけ動脈硬化をもたらします。

カテキンには抗酸化作用があることから、LDLコレステロールの酸化を防ぎ動脈硬化の予防に役立つと考えられています。

近年ではカテキンのコレステロール低下作用という有効性の表示が認められ、コレステロールが高めの方に向けた食品が販売されています。

効果3 体脂肪低減作用

長期にわたり高濃度のカテキンを摂取すると、体脂肪や体重が減少することが分かっています。

カテキンは肝臓にある脂肪を燃焼する酵素を増やし活性化させることで、脂質の代謝を促しエネルギー消費量を増加させます。

この結果、体脂肪が減少すると考えられています。

特に体脂肪の一種である内臓脂肪を減少させる作用があることが分かっており、内臓脂肪の蓄積によって引き起こされる「メタボリックシンドローム」を予防・改善する効果も期待できます。

メタボリックシンドロームとは内臓脂肪の蓄積に加えて高血圧や高血糖、脂質異常のうち二つ以上が該当している状態を指します。

動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などの重篤な生活習慣病のリスクを高めます。

カテキンは体脂肪を減少させることで、ダイエットや病気の予防につながるのですね。

効果4 むし歯菌に対する作用

カテキンはむし歯菌に対しても作用し、歯の健康に良い効果をもたらすといわれています。

むし歯は、口の中にいる細菌がつくる酸によって歯が溶けて穴が開いた状態のことを指し、進行すると歯の神経に影響が及び激しい痛みが出て全身に細菌が回ることもあります。

緑茶と同程度の濃度のエピガロカテキンガレートは、むし歯の原因菌であるミュータンス連鎖球菌などの糖から酸を産生するはたらきを抑制することが研究の結果から分かっています[1]。

また同じ研究からは、エピガロカテキンガレートは細菌が糖を取り込む酵素のはたらきを抑制し、細菌を集めて歯の表面に付着するのを阻止する可能性も示唆されています[1]。

カテキンの持つさまざまなはたらきは、歯の健康に役立ってくれると考えられるのですね。

効果5 抗菌・殺菌作用

カテキンは食中毒菌などに対して抗菌・殺菌作用を発揮します。

食中毒菌は、食べ物に付いた細菌がつくった毒素を摂ることで起こる「毒素型」と食べ物に付いた細菌が直接体内に付着して感染する「感染型」に分けられます。

カテキンは毒素型菌に対しては毒素を消し感染型菌に対しては細菌を破壊することで、食中毒予防に大きな役割を果たしているといわれています。

またカテキンは、ウイルスの吸着や複製を阻害することで感染を抑制するとの報告があります。

カテキン飲料を用いたヒト試験の結果、カテキンの摂取により風邪などの急性上気道炎の発症率が低くなる可能性があることも分かっています[3]。

カテキンは細菌やウイルスなどから体を守ってくれるのですね。

[3] 山田 浩「緑茶の効能:気道感染症に対する臨床的エビデンス」(薬学雑誌 142, 1371-1377 (2022))

効果6 抗アレルギー作用

カテキンはかゆみやくしゃみなどのアレルギー症状にも効果があるといわれています。

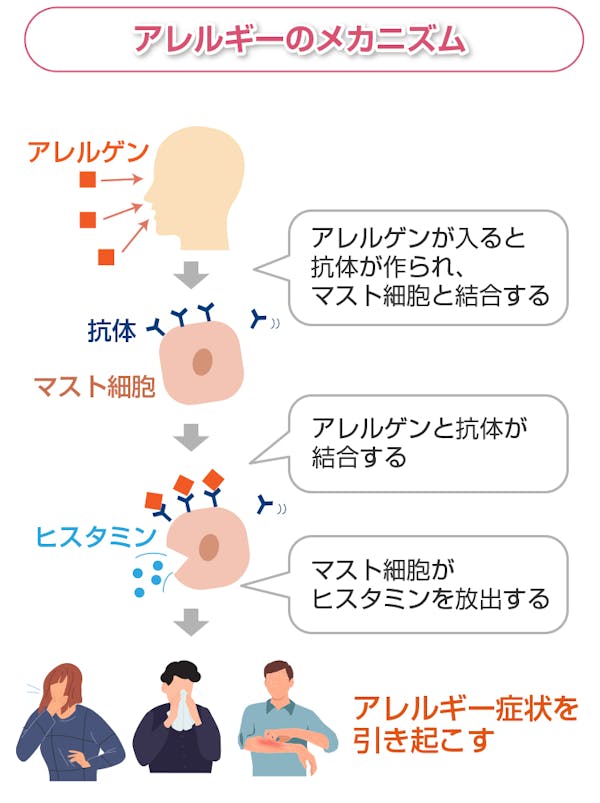

アレルギーとは花粉やダニ、食べ物などの特定の物質に対して「免疫」が過剰に反応し症状を引き起こすことです。

アレルギーの原因となる物質のことを「アレルゲン」といい、体内に入ると免疫機能がはたらき「抗体」がつくられます。

この抗体は「マスト細胞」という細胞と結合し、アレルゲンと結合するとマスト細胞から「ヒスタミン」などの物質が放出されることでアレルギー症状が現れます。

カテキンはマスト細胞のはたらきを抑えることでヒスタミンの放出を抑制し、症状が緩和されると考えられています。

また、カテキンはアレルギー情報伝達物質の一種「IL-4」の遺伝子発現を抑制することが研究の結果から分かっています[4]。

特に強い抗アレルギー作用があるのは、緑茶の品種の一つである「べにふうき」に多く含まれる「メチル化カテキン」です。

べにふうきは日本で紅茶として作られた品種ですが、近年、メチル化カテキンが多く含まれていることが分かり、メチル化カテキンが失われないよう緑茶として製造されている茶葉の種類です。

メチル化カテキンはカテキンのうちエピガロカテキンガレートの一部が変化したもので、他のカテキンよりもアレルギー症状を緩和する作用があることが分かっています。

花粉症などのアレルギー症状に悩む方にとっては、うれしい効果といえますね。

効果7 血糖値上昇抑制作用

カテキンには食後の血糖値の上昇を抑えるはたらきがあります。

血糖値とは血液中に含まれる「ブドウ糖」の濃度です。

食事で摂取した糖質は消化酵素によりブドウ糖などに分解され、腸で吸収されます。

腸で吸収されたブドウ糖は血液中に取り込まれ、血糖値が上昇します。

血糖値が上がるとインスリンというホルモンのはたらきによりエネルギー源として利用する一方で、余ったブドウ糖は中性脂肪として体内に蓄えられます。

カテキンは消化酵素のはたらきを抑え、血糖値の上昇を緩やかにします。

このはたらきにより、糖質の摂り過ぎが原因で引き起こされる肥満の予防にもつながると考えられているのです。

カテキンには血糖値上昇を抑制し、体脂肪を減らすだけではなく増えるのを防ぐ作用もあるのですね。

3.カテキンの摂取量の目安

「健康のためには、どのぐらいのカテキンを摂取すれば良いんだろう?」

と気になる方もいらっしゃるかもしれません。

日本人の食事摂取基準ではカテキンの摂取目安量は設定されていません。

カテキンに関する研究は進められており、特に体脂肪低減の効果が期待できる摂取量についてさまざまな報告があります。

ここからはカテキンの体脂肪低減作用に関する研究をご紹介しましょう。

日本で行われた健康な成人の男女を対象にした研究では、1日当たり540〜588mgのカテキンを含む飲料を12週間摂取することで体脂肪が減少したと報告されました[5]。

また中国で行われた肥満の男女を対象にした研究では、1日当たり500〜900mgのカテキンを約90日間摂取することで体脂肪減少に効果があると示唆されました[6]。

これらの研究から、体脂肪の減少には1日当たり約500mg以上のカテキンを摂取することが有効といえます。

「500mgのカテキンって緑茶をどれくらい摂取すれば良いのかな?」

このように具体的な量を知りたいですよね。

北海道立消費生活センターによる調査では、市販されているペットボトルの緑茶のカテキン類の含有量は100mL当たりおよそ30~40mg、カテキンを強化した緑茶などでは100mL当たりおよそ80mg以上という結果が出ています[7]。

この結果から500mLのペットボトルの緑茶に換算すると、500mgのカテキンは3〜4本程度に相当すると考えられます[8]。

普段飲んでいる飲み物を緑茶に変えてみるのも良いかもしれませんね。

4.カテキンを効率良く摂取するポイント

「カテキンを効率良く摂取するコツを知りたい……」

カテキンを日々の生活に取り入れるなら、手軽に摂取できる方法を知りたいですよね。

カテキンを効率良く摂取するには、カテキンを多く含む緑茶がおすすめです。

特に緑茶のなかでも二番茶・三番茶は一番茶よりもカテキンが多く含まれているとされています。

ただし緑茶にはカフェインという成分も含まれています。

カフェインを摂り過ぎるとめまいや吐き気など健康に悪影響を及ぼす場合があるため、緑茶の摂り過ぎには注意が必要です。

「どのぐらいの量にとどめておけば良いのかな?」

と気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、カフェインの摂取目安量は個人差が大きいことなどにより、日本をはじめ各国で設定されていません。

カナダ保健省では、カフェインの摂取量は健康な成人で1日当たり400mgまでにするように推奨しています[9]。

緑茶は100mL当たりおよそ20mgのカフェインが含まれており、1日当たり400mgまでのカフェインを摂取する場合、緑茶に換算すると2,000mL(2L)の量に相当します[9]。

またカフェインはコーヒーやエナジードリンクなどにも含まれているため、緑茶以外のカフェインを含む飲み物も飲む場合はカフェイン摂取量の合計が目安を超えてしまわないよう注意が必要です。

カフェインの量に注意しつつ、上手にカテキンを取り入れるようにしてくださいね。

[9] Government of Canada「Health Canada Reminds Canadians to Manage Caffeine Consumption」

5.カテキンの効果についてのまとめ

カテキンは主に緑茶の苦み・渋みの成分のもととなる物質で、ポリフェノールの一種です。

緑茶に含まれる主なカテキンとして「エピガロカテキン」「エピカテキン」「エピガロカテキンガレート」「エピカテキンガレート」があります。

カテキンの主なはたらきとしては抗酸化作用が挙げられ、免疫機能の維持や老化・病気の予防に役立ちます。

その他にも、体脂肪低減作用、抗菌・殺菌作用、抗アレルギー作用など体にとってうれしい効果があります。

カテキンの摂取目安量は設定されていませんが、さまざまな研究により市販のペットボトルの緑茶を1日当たり3〜4本分のカテキンを摂取することで体脂肪低減作用が期待できると考えられています。

カテキンを効率良く摂取するには、カテキンを多く含む緑茶を摂取することがおすすめです。

ただし緑茶にはカフェインも含まれているため、摂り過ぎに注意するようにしましょう。

カテキンを上手に取り入れ、日々の健康に役立ててくださいね。